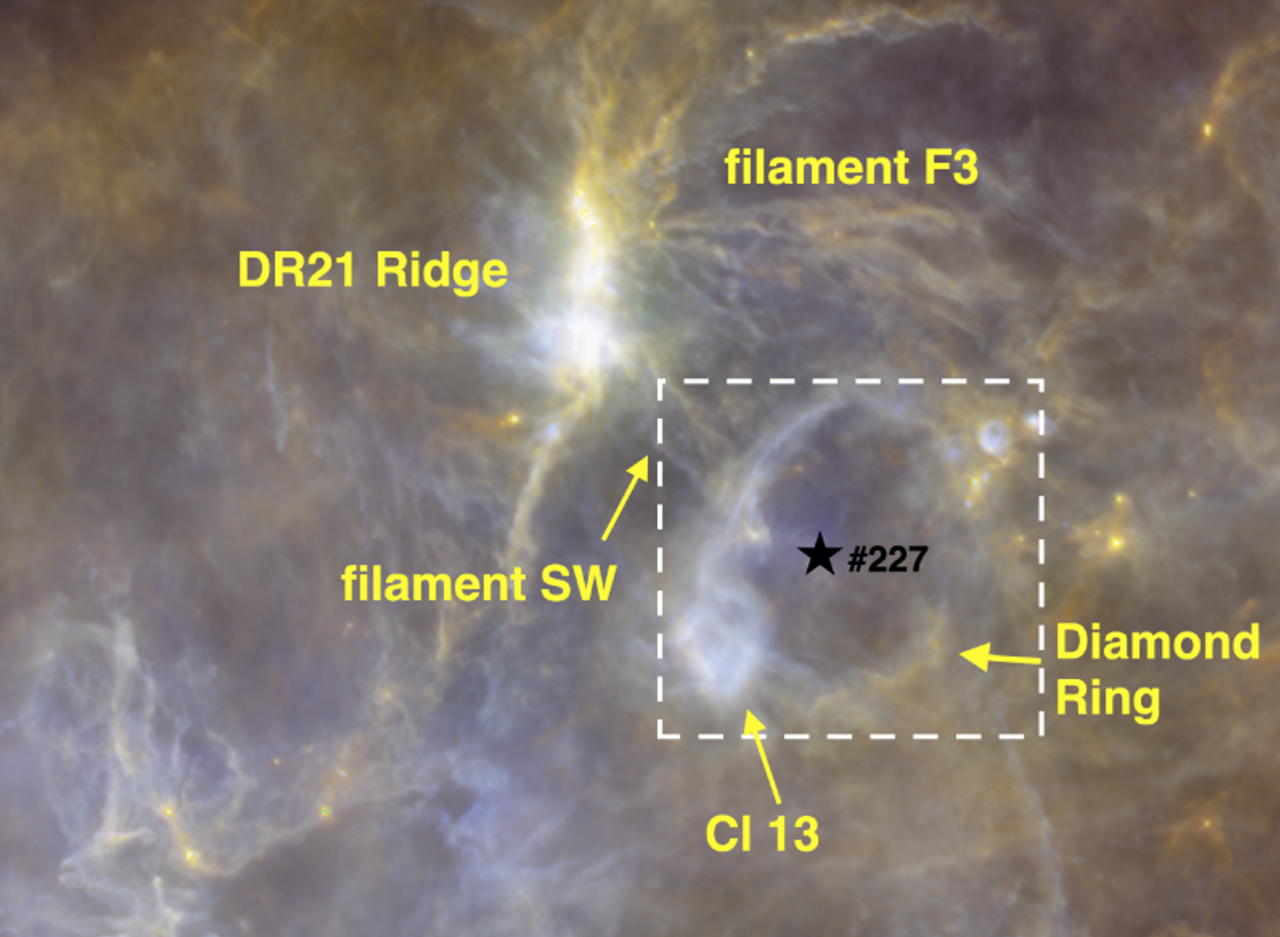

Überblick über die nördliche Cygnus-X-Region, mit dem Ring (weißes Quadrat) und dem Diamanten (Cl23). Bild: Dannhauer et al., 2025

Überblick über die nördliche Cygnus-X-Region, mit dem Ring (weißes Quadrat) und dem Diamanten (Cl23). Bild: Dannhauer et al., 2025 ![]() Lisa Seyde 21.11.2025 – 08:13 Uhr 5 min

Lisa Seyde 21.11.2025 – 08:13 Uhr 5 min

Im Sternentstehungsgebiet Cygnus X ist Astronomen ein besonderes Objekt aufgefallen: eine ringförmige Struktur aus Gas und Staub, die im Infrarotlicht wie ein glühender Diamantring wirkt. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität zu Köln konnte nun erstmals erklären, wie dieser ungewöhnliche Ring entstanden ist.

Cygnus X ist ein ausgedehntes, massereiches Sternentstehungsgebiet im Sternbild Schwan, das zahlreiche junge Sterne, dichte Molekülwolken und leistungsstarke Röntgenquellen umfasst. Es gilt als einer der aktivsten Bereiche der Milchstraße und enthält bedeutende Sternhaufen.

Der Diamond Ring ist das Überbleibsel einer gigantischen Gasblase, die vor Hunderttausenden von Jahren von einem massereichen Stern aufgeblasen wurde. Doch anders als bei anderen bekannten Blasen im All wuchs dieses Gebilde nicht kugelförmig, sondern entwickelte eine stark abgeflachte Form – ein Detail, das lange Rätsel aufgab.

Der Ring misst rund 20 Lichtjahre im Durchmesser und leuchtet im infraroten Spektrum besonders hell. Um herauszufinden, wie die Struktur ihre ungewöhnliche Geometrie erhalten hat, nutzten die Forschenden Beobachtungen des Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) und moderne Computersimulationen. SOFIA, eine umgebaute Boeing auf über 13 Kilometern Flughöhe, erlaubte den Blick auf Lichtwellen, die vom Erdboden aus unsichtbar bleiben.

„Wir beobachten hier zum ersten Mal das Endstadium einer solchen Gasblase in einer besonders flachen Wolkenstruktur. Die Blase ist sozusagen ‚geplatzt‘, weil Gase in die dünneren Bereiche der Umgebung entweichen konnten. So blieb lediglich die besondere flache Form übrig.“

– Simon Dannhauer, I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln

Auf dem Kölner Supercomputer RAMSES berechnete Modelle zeigen, dass sich die Blase zunächst dreidimensional ausdehnte, dann aber senkrecht aus der Wolke heraus entwich. Übrig blieb ein nahezu zweidimensionaler Ring aus ionisiertem Kohlenstoff. Dessen Alter beträgt etwa 400.000 Jahre, astronomisch gesehen ein junges System.

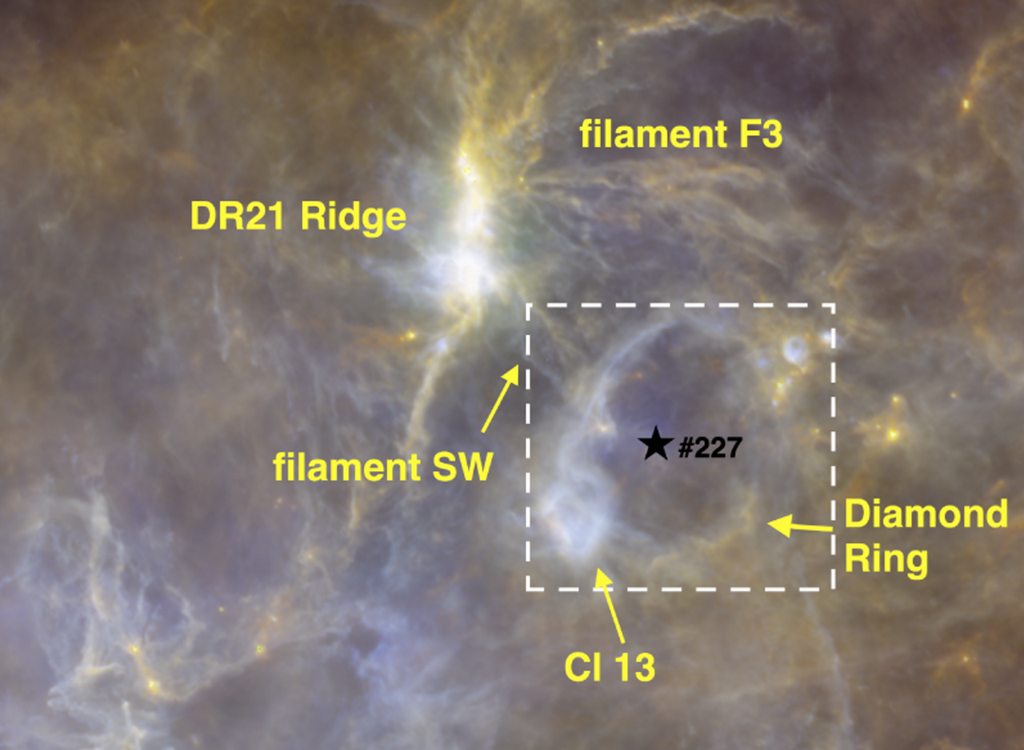

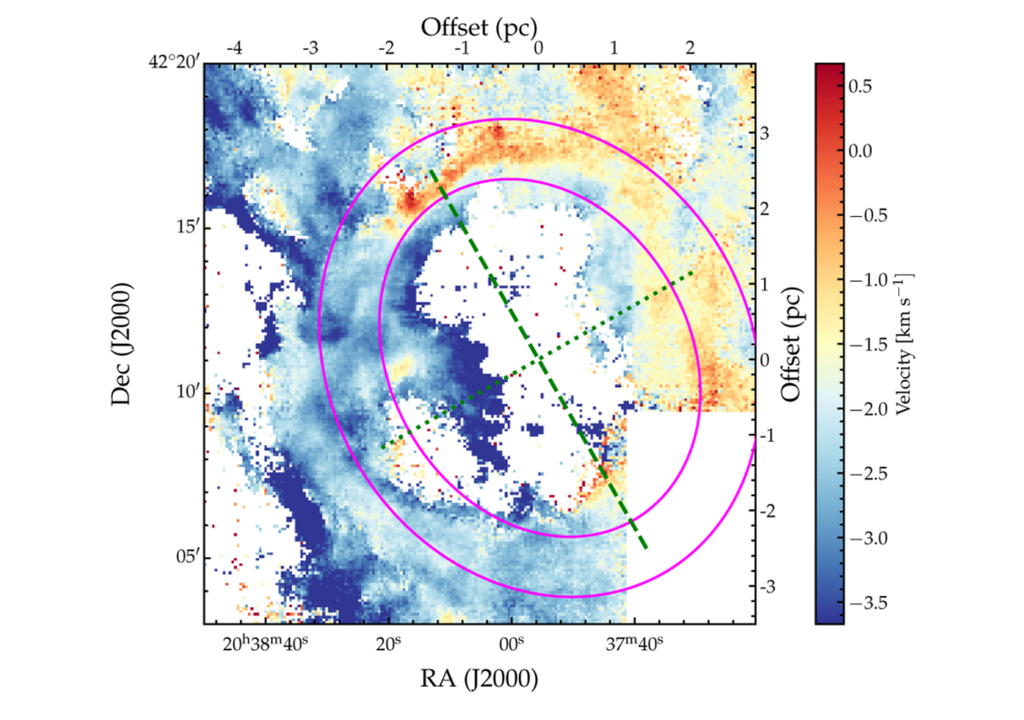

Strahlungskarte mit Ringachsen. Bild: Dannhauer et al., 2025

Strahlungskarte mit Ringachsen. Bild: Dannhauer et al., 2025

Der Stern, der einst für die Explosion der Blase verantwortlich war, besitzt etwa die 16-fache Masse der Sonne. Seine Strahlung und Winde heizten das Gas stark auf und ließen es erglühen. Dank der Daten von SOFIA konnten Forschende die Bewegungen innerhalb des Rings exakt bestimmen: Er expandiert mit rund 1,3 Kilometern pro Sekunde, etwa 4700 km/h, was für solche Strukturen vergleichsweise träge ist.

Eine optische Täuschung

Gerade die Langsamkeit macht die Beobachtung so wertvoll, da sie einen seltenen Blick auf ein Spätstadium stellaren Feedbacks erlaubt, nämlich auf jene Mechanismen, mit denen junge, energiereiche Sterne ihre Umgebung formen. „Der ‚Diamantring‘ ist ein Paradebeispiel dafür, wie gewaltig der Einfluss einzelner Sterne auf ganze Wolkenkomplexe sein kann“, erklärt Dr. Nicola Schneider.

„Solche Prozesse sind entscheidend für das Verständnis der Sternentstehung in unserer Milchstraße.“

– Dr. Robert Simon, I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln

Die im Fachjournal Astronomy & Astrophysics veröffentlichte Studie entzaubert eine romantische Vorstellung: Was auf Bildern aussieht wie ein funkelnder Edelstein, eingebettet in einen perfekten Ring, ist in Wahrheit eine optische Täuschung. Der Diamant, eine Ansammlung junger Sterne, liegt nicht physisch im Ring, sondern einige Hundert Lichtjahre davor. Die Überlagerung entsteht nur durch die Perspektive.

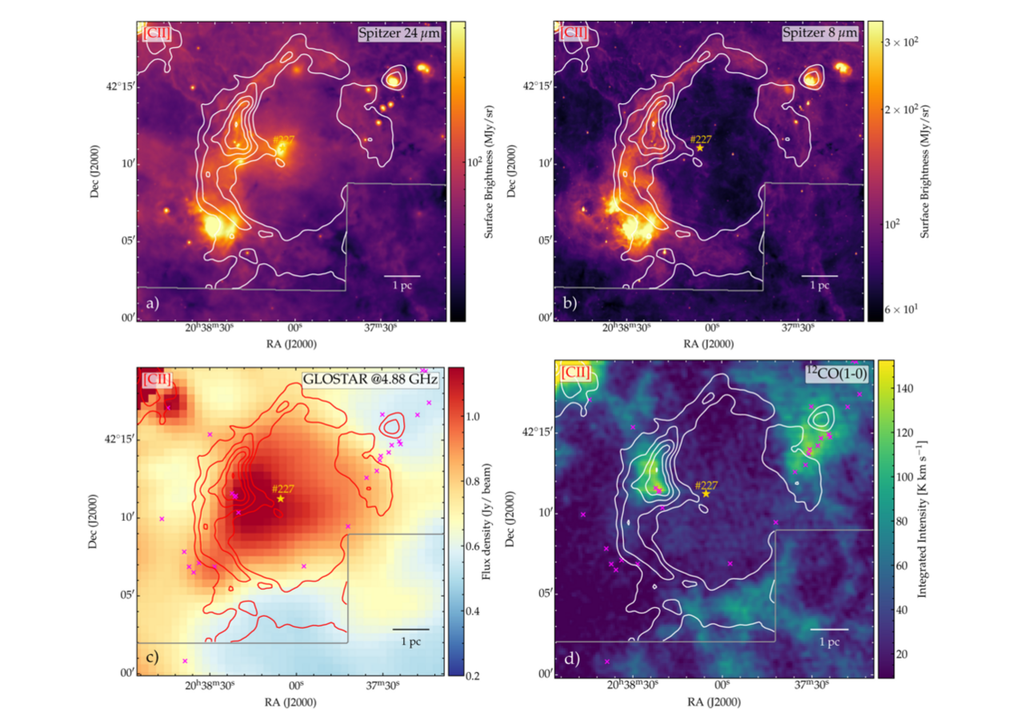

Abstrahlungswerte des Diamond Ring. Die Position des ionisierenden Sterns #227 wird mit einem gelben Stern angezeigt. Bild: Dannhauer et al., 2025

Abstrahlungswerte des Diamond Ring. Die Position des ionisierenden Sterns #227 wird mit einem gelben Stern angezeigt. Bild: Dannhauer et al., 2025

Die klare Ringform, die ungewöhnlichen Expansionswerte und die flache Herkunftswolke machen den Diamond Ring zu einem seltenen Beispiel dafür, wie dynamisch das interstellare Medium auf die Energieausbrüche seiner Sterne reagiert. Die Ergebnisse liefern daher nützliche Informationen zur Sternentwicklung.

Die Forschenden hoffen, dass bei weiteren hochaufgelösten Beobachtungen – künftig mit neuen Observatorien – ähnliche Strukturen aufgespürt werden können. Denn der Diamantring beweist, dass sich hinter funkelnden Bildern aus dem All oft Spuren gewaltiger Prozesse verbergen, welche die Galaxien formen.

Quellenhinweis:

Dannhauer, S. M., Vider, S., Schneider, N., Simon, R., Comeron, F., Keilmann, E., Walch, S., Bonne, L., Kabanovic, S., Ossenkopf-Okada, V., Seifried, D., Csengeri, T., Djupvik, A., Gong, Y., Brunthaler, A., Rugel, M., Riechers, D. A., Bontemps, S., Honingh, N., Graf U. U., & Tielens, A. G. G. M. (2025): The Diamond Ring in Cygnus X: Advanced stage of an expanding bubble of ionised carbon. Astronomy & Astrophysics, 703, A197.