Der nette Herr von der Facebook-Nachricht selbst ist noch beschäftigt, auf LinkedIn ist zu sehen, dass er beruflich erfolgreich ist. Die Namen zweier Frauen stehen in seiner Nachricht noch, und eine mit türkischem Namen ruft nach einem erfolglosen Anruf bald zurück. Es ist kurz nach zehn Uhr, sie sitzt im Zug auf der Rückfahrt von Berlin, neben ihr ruft ab und an eine Person etwas rein, das ist die zweite weibliche Ansprechpartnerin. Der t-online-Journalist ist der Erste, mit dem das Team spricht.

Für ein Interview ist es üblich, sich erst einmal „aufzuwärmen“, Rahmenbedingungen zu klären, im Hintergrund zu sprechen. Alle drei möchten nicht mit Namen auftauchen. Schade, Transparenz untermauert Glaubwürdigkeit, aber es ist verständlich. Wenn von gefährdeter Meinungsfreiheit in Deutschland die Rede ist und von Menschen, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, dann geht es auch um Angst vor rechten Shitstorms und Nachstellungen.

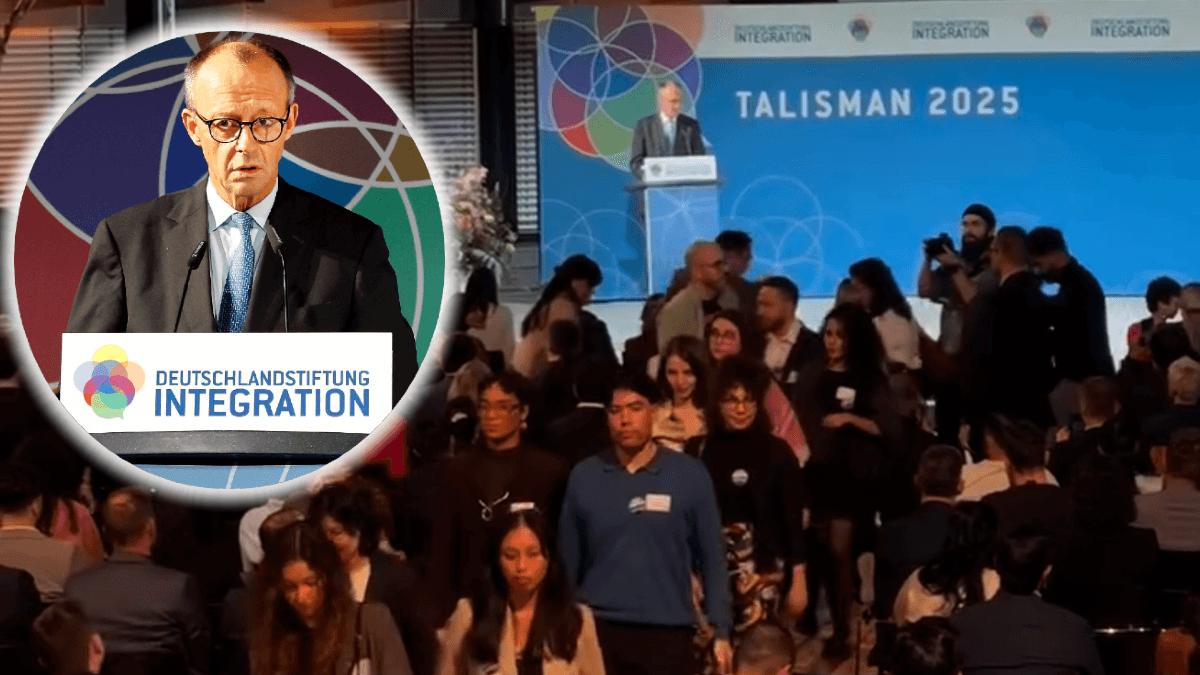

Die Stoßrichtung ist leicht vorstellbar, die Aktion wird am Morgen selbst von anderen Menschen mit Migrationshintergrund bereits auch heftig kritisiert: Hasan Alkas, Professor für Mikroökonomie an der Hochschule Rhein-Waal, spricht auf X von „blanker Manierlosigkeit“, wenn Stipendiaten einer deutschen Stiftung bei der Rede des Bundeskanzlers demonstrativ den Saal verlassen. „Wer Förderung erhält, sollte zuerst Respekt und Grundanstand beherrschen oder das Stipendium abgeben.“ Auch um solche Stimmen wird es im Interview gehen.

Oder um die entgegengesetzte Perspektive, zu finden bei dem Lungenspezialisten Cihan Celik vom Klinikum Darmstadt, der für seine Aufklärungsarbeit in den Medien zur Corona-Zeit das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. „Einige stört es, dass gebildete Bürger mit Migrationsgeschichte sichtbarer werden, Sensibilitäten artikulieren und Teilhabe einfordern“, schreibt er auf Twitter. Das alte Bild des anspruchslosen migrantischen Arbeiters – „malochen, schweigen, Projektionsfläche sein“ – sei vorbei.

Finden sich die Stipendiaten darin wieder?

Auch darum soll es gehen. Doch zunächst einmal um Grundsätzliches, vor den eigentlichen Fragen. Wie sind sie organisiert, wer waren sie überhaupt? Stipendiaten, frühere Stipendiaten? Waren Mentoren dabei, die als Ratgeber für die Stipendiaten ein zentraler Teil des Programms sind? Teilnehmer erhalten schließlich Wissen und Kontakte, aber kein Geld. Die Frau am Telefon sagt etwas dazu und bricht dann ab. Es sei vereinbar, dass alle die Antworten gemeinsam geben. Und nur schriftlich.