In die USA auswandern? Keine gute Idee, wie die Geschichte eines Berner Patriziers zeigt

Nicht erst seit Donald Trump, sondern schon vor 300 Jahren wandelte sich Nordamerika von einem Sehnsuchtsland zum Schreckensort zerstörter Illusionen. Die Lebensgeschichte des Berner Patriziers Christoph von Graffenried bietet dafür ein skurril-erschreckendes Beispiel.

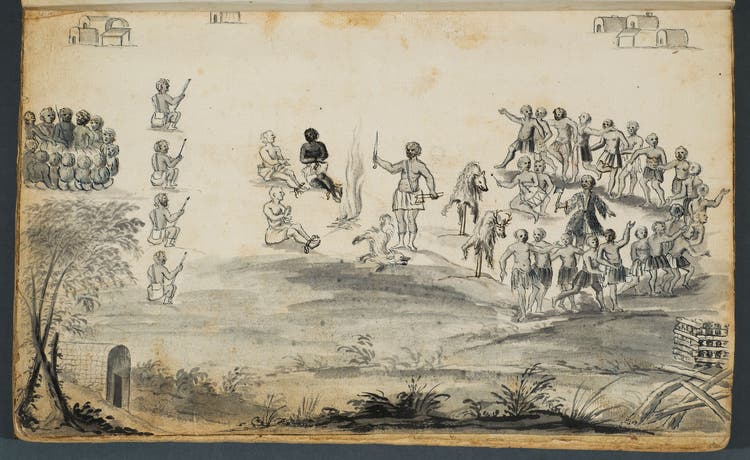

Christoph von Graffenried und sein Begleiter John Lawson als Gefangene der indigenen Tuscarora, 1711.

Christoph von Graffenried und sein Begleiter John Lawson als Gefangene der indigenen Tuscarora, 1711.

Bild: Burgerbibliothek Bern, Wikimedia

Wer heutzutage aus der Schweiz auswandert, ist entweder digitaler Nomade oder Wissenschafterin, Rentner oder Hobby-Gastronomin, hat einfach die Wohlstandsschweiz satt oder will sich unbedingt in einer Reality-Show im TV lächerlich machen. Weltgeschichtlich ist das angesichts von Flucht vor Hunger, Krieg und Religionsverfolgung ein unerhörtes Privileg – und eine unglaublich luxuriöse Option: Reiseversicherung, Visum, Arbeitsbewilligung, Krankenkasse, volles Sparbuch, Sprachschule, Altersvorsorge – mit zwei Klicks findet man die Checkliste des Bundes. Hilfe bieten auch gerne etliche Versicherungen.

Noch im 19. Jahrhundert ist das auch für Schweizer ganz anders: Rund 250’000 Eidgenossen kehren in diesem Zeitraum als Armutsflüchtlinge ihrer Heimat den Rücken und erhoffen sich in Amerika ein besseres Leben. Besonders skurril und erschreckend ist jedoch der Fall des Berner Patriziers Christoph von Graffenried, der im Jahr 1710 mit hochtrabender Naivität nach Nordamerika reist: Bei ihm kommen Ruhmsucht und Flucht vor horrender Verschuldung zusammen. Seine grandiose Selbsttäuschung löst einen Krieg aus, er landet fast an einem Marterpfahl und endet nach seiner Rückkehr in die Schweiz verbittert und gesellschaftlich geächtet. Ein grossartiger Stoff für einen historischen Roman.

Graffenried stolziert am liebsten mit der Lockenperücke

Graffenried wollte «Landgrave of Carolina» werden, eine Stadt gründen und dank Silberminen zu märchenhaftem Reichtum gelangen. Nichts davon findet ein gutes Ende. Besser gesagt: fast nichts. Denn seine Stadtgründung hat trotz horrender Anfangsschwierigkeiten Bestand: New Bern ist 315 Jahre nach seiner Gründung eine typisch amerikanische Kleinstadt mit gut 30’000 Einwohnern.

Christoph von Graffenried, verewigt auf einem Strassenschild in New Bern.

Bild: Andreas Blatter

Von diesem Glücksritter Christoph von Graffenried (1661–1743) erzählt der neue Roman des Schweizer Schriftstellers Nicolas Ryhiner. Das Material seiner reichen und vielschichtigen historischen Recherche hat er zu einem melancholischen Schelmenroman gebündelt. Der tragikomische Held in «Graffenrieds Gründung» sieht sich als verkannten Friedensbringer, als einen «Gutmenschen», der unverschuldet Opfer der Umstände und heimtückischer Gefährten wird.

Christoph von Graffenried (1663–1719)

Bild: Burgerbibliothek Bern

Aber Ryhiner stellt ihn auch als einen vor, der es dank seinem Talent des Einschmeichelns sogar bis zur persönlichen Audienz bei der englischen Königin bringt. Und die verleiht ihm dann auch tatsächlich den Titel «Landgrave of Carolina», weil sie in ihm einen erkennt, der ihr vor vielen Jahren beim Tanzen geholfen hat. Eine herrlich romanhafte Ausschmückung der historischen Figuren. Kein Wunder, stolziert Graffenried mit seiner Lockenperücke sogar in Amerika herum. Dies vor allem auf Bittgang beim Gouverneur, denn im neu gegründeten New Bern verhungern seine Siedler fast.

Graffenried ist natürlich auch ein Windhund und Ausreisser. Er ist schon Mitte 40, als er seine Frau und seine elf Kinder in Bern zurücklässt, um sich in Amerika mit dem Titel «Landgrave of Carolina» als Landesvater, als Schöpfer, ja als Allmächtiger neu zu erfinden.

Die Gier nach Gold und Silber löst einen Indianerkrieg aus

Das Groteske und das Rührende halten sich in diesem Roman die Waage. Und weil dieses Buch äusserst anschaulich die frühe Kolonisierung Nordamerikas durch Europäer beschreibt, liest man auch die Tragik dieser historischen Epoche mit Erschütterung. Deshalb ist die Wahl des Stoffs mit Graffenried und New Bern so gut. Die neuen Siedler sind nämlich überwiegend Wiedertäufer, die der Kanton Bern loswerden wollte und abgeschoben hat, sowie deutsche Religionsflüchtlinge. Heute würde man ihnen politisches Asyl gewähren. Dass nun diese Vertriebenen und Verfolgten ihrerseits die indigenen Irokesen verdrängen, ist die zynische weltgeschichtliche Pointe.

Nicolas Ryhiner mildert jedoch diese Schuldfrage, indem er in seinem Roman den Auslöser der Tragödie vor allem der Gier nach Gold und Silber zuschreibt. Denn zunächst sind es skrupellose europäische Betrüger und brutale Goldschürfer, die den Zorn der Indigenen auf sich ziehen. Die Siedler werden erst später in den Konflikt hineingezogen – aufgeputscht durch Gräuelgeschichten über vermeintlich mordlüsterne, primitive Indianer. Hier verknüpft Ryhiner gekonnt brutale Kolonialgeschichte und Ethnologie.

Nicolas Ryhiner: Graffenrieds Gründung. Roman. Zytglogge, 251 S.

Bild: pd

Der Roman kulminiert schliesslich in der Gefangennahme von Christoph von Graffenried und seinem geldgierigen Begleiter Lawson – wobei letztlich nur Lawson von den indigenen Tuscarora hingerichtet wird. Nachdem Banditen und Siedler unzählige Indigene ermordet und versklavt haben, mag man die Wut der Tuscarora verstehen. Warum sie Graffenried am Leben liessen, ist historisch umstritten. Er habe sich als König ausgegeben, sagen die einen Historiker. Andere vermuten, Graffenried habe dank seiner früheren Vermittlungsversuche einen Rest an Respekt beim Häuptling der Tuscarora bewahrt. Schliesslich sei er immer für gegenseitigen Respekt und fairen Handel eingetreten – so zumindest das Bild, das Ryhiner in seinem Roman von Graffenried zeichnet. Weshalb dessen Widersacher ihn einmal als einen «Gutmenschen» verspotten.

Der «Gutmensch» mag keine Schulden eintreiben

Was man in diesem Roman neben der amerikanischen Kolonialgeschichte auch über die Schweiz um 1700 erfährt, wird viele Lesende verblüffen. In Bern herrschen die Patrizierfamilien wie selbstgefällige Aristokraten. Diese dürfen keiner Erwerbsarbeit nachgehen, regieren von ihren Schlössern herab über Ländereien, müssen Steuern eintreiben und verheddern sich in bösartigen Erbstreitigkeiten.

Ein «Gutmensch» und Träumer wie Christoph von Graffenried, der Säumigen immer wieder ihre Schulden erlässt, ist darin selbstredend ein kompletter Versager. Das hat grosse satirische Qualitäten, und diese Kapitel gehören denn auch zu den besten in Nicolas Ryhiners Roman. Und wenn der von Schulden geplagte Graffenried nur durch Angeberei und unzählige Bücklinge zu neuen Krediten kommt, spürt man die Würdelosigkeit dieser feudalen Gesellschaft.

Nicolas Ryhiner: Graffenrieds Gründung. Zytglogge, 251 S.