Sind es wirklich nur die Krisen unserer Zeit, die immer mehr junge Menschen dazu bringen, auf einen erfüllten Kinderwunsch zu verzichten? Klimakrise, Krieg in der Ukraine, Wirtschaftsflaute, zunehmender Rechtsextremismus … Wahrscheinlich ist es auch hier so, dass viel mehr Ursachen zusammenkommen, wenn junge Menschen auf Kinder verzichten. Ganz simple materielle Gründe wie zu kleine oder unbezahlbare Wohnungen, Inflation und knappe Einkommen spielen ganz bestimmt auch eine Rolle, wenn Leipzigs Geburtenzahlen in den letzten zwei Jahren regelrecht eingebrochen sind.

Andrea Schultz untersucht das Thema im neuen Quartalsbericht Nr. 4/2024. Und zieht einen Vergleich mit anderen deutschen Großstädten, die längst unter demselben Phänomen leiden. Auch wenn der Einbruch den Geburtenzahlen in Leipzig sogar noch früher einsetzte.

„Seit einigen Jahren sinken die absoluten Geburtenzahlen in Leipzig. Kamen im Jahr 2016 noch 6.873 Kinder zur Welt und 2017 sogar 6.976, sank die Geborenenzahl in den Folgejahren von Jahr zu Jahr ab. Im Jahr 2024 wurden laut Melderegister der Stadt Leipzig noch 4.819 Leipziger Babys geboren“, schreibt Andrea Schultz in ihrem Beitrag.

„Der Rückgang der absoluten Geburten Zahlen ist darauf zurückzuführen, dass immer weniger Frauen (und Männer) Kinder bekommen. Denn die Zahl der Frauen (und Männer) im gebärfähigen Alter steigt sogar an.“

Will die Generation Z tatsächlich keine Kinder? Sitzt die Zukunftsangst so tief, dass immer mehr junge Menschen keine Kinder in eine Welt setzen wollen, die immer mehr von Krisen und Klimaextremen geprägt ist? Den Statistikern bleiben in der Regel nur die nackten Zahlen.

Der lange Schatten der 1990er Jahre

„Ein Indikator zur Messung der relativen Geburtenhäufigkeit der Frauen ist die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer (total fertility rate, TFR). In Leipzig lag diese im Jahr 2016 noch bei 1,47 Kindern je Frau. Aktuell ist der Wert auf knapp unter 1,0 gesunken“, schreibt Andrea Schultz.

Und damit nähert sich die Zahl den noch etwas niedrigeren Raten der 1990er Jahre, als der komplette Osten einen heftigen Einbruch der Geburtenzahlen erlebte. Ein Ereignis, das sich übrigens heute noch in der Bevölkerungspyramide abzeichnet, denn die Folge waren regelrecht halbierte Geburtenjahrgänge. Und das sind ausgerechnet die jetzt in die Familienplanung kommenden jungen Leute der Generation Z, die nun selbst noch wenige Kinder bekommen (wollen).

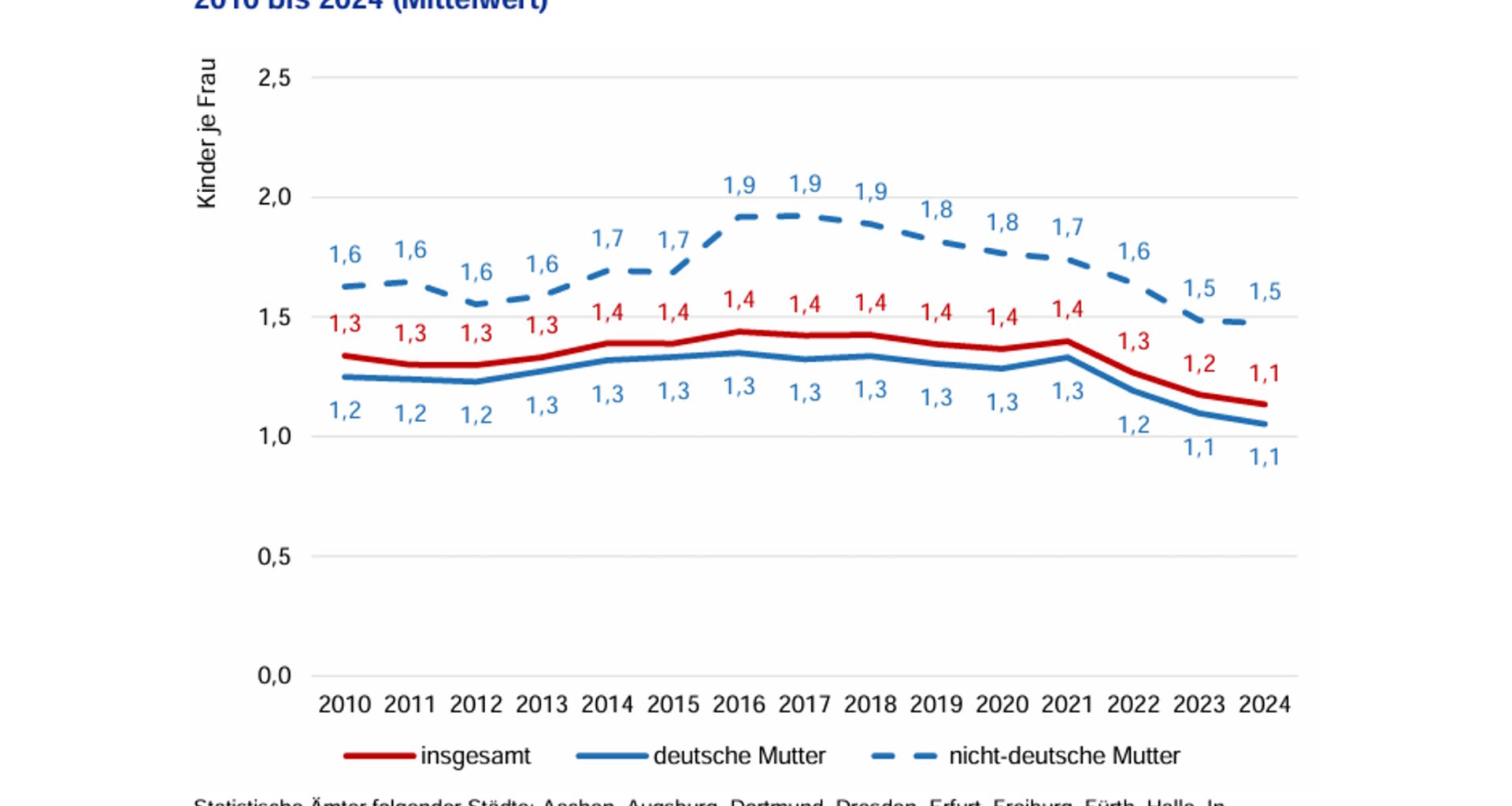

„Eine Änderung des Geburtenverhaltens stellen aktuell viele Städte in Deutschland fest“, schreibt Andrea Schultz. „Eine Geburtenanalyse über insgesamt 24 deutsche Städte bringt folgende Erkenntnisse: Die zusammengefasste Geburtenziffer (TFR) ausländischer Frauen sinkt in den ausgewählten Städten seit dem Jahr 2016 und konvergiert in Richtung der Werte für die deutschen Frauen. Bei deutschen Frauen ist die TFR seit der Corona-Pandemie 2021 rückläufig. Eine Erholung ist bisher nicht sichtbar.

In Leipzig hat der Rückgang der zusammengefassten Geburtenziffer (TFR) auch bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit bereits 2016/2017 eingesetzt. Folglich setzte der Rückgang der Fertilität in Leipzig früher als in anderen Städten ein und der Rückgang fällt überproportional stark aus. Unter allen 24 analysierten Städten sank die zusammengefasste Geburtenziffer in Leipzig am stärksten, und zwar um -34,1 Prozent (2016 bis 2024). Es folgen die Städte Lübeck (-33,6 Prozent), Dresden (-29,5 Prozent) und Jena (-26,4 Prozent). Die geringsten Fertilitätsrückgänge waren in Ingolstadt (-5,8 Prozent), Freiburg im Breisgau (-7,9 Prozent) und Dortmund (-10,1 Prozent) zu verzeichnen.“

Die deutlichen Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Städte könnten auch darauf hindeuten, dass dabei Einkommen und gesicherter Familienunterhalt eine gewichtige Rolle spielen. Denn Familien gründen junge Leute ja in der Regel dann, wenn beide über ein gesichertes Einkommen verfügen und auch die entsprechend größere Wohnung und die Kosten eines Familienhaushalts problemlos bezahlen können.

Ein Thema, das in der Diskussion zum Leipziger Wohnungsbau seit Jahren eine zentrale Rolle spielt. Denn gerade bezahlbare familiengerechte Wohnungen entstehen viel zu wenige. Doch gerade der Berufseinstieg verläuft – auch für gut ausgebildete junge Leute – oft genug schleppend und mit oft befristeten Einstiegsangeboten, die keine wirkliche Basis für eine gute Familienplanung sind.

Hier scheinen sich mehrere Probleme zu ballen, die auch direkt mit Versäumnissen einer Politik zu tun haben, die eher auf die Bedürfnisse einer älteren Wählerschaft ausgerichtet ist, die Sorgen der jungen Menschen aber meist ignoriert.