Berlin ist eine Zumutung: zu weitläufig, zu vorlaut, zu kaputt. Eine Großstadt, die einen auslaugt bis zur Erschöpfung, abzüglich der unbekümmerten Welthaltigkeit New Yorks. Berlin im Winter ist eine Prüfung, der nicht jeder standhält. Was vorher schon nicht funktionierte – öffentlicher Nahverkehr, öffentlicher Nahverkehr und öffentlicher Nahverkehr – funktioniert gleich doppelt nicht. Die Gehsteige werden durch spiegelglatte Eisflächen ersetzt, auf denen es sich wunderbar ausrutschen lässt, das Streuen von Salz oder Splitt wurde irgendwie vergessen, oder es war einfach wie so oft niemand zuständig. Straßenlaternen bleiben ausgeschaltet, um Strom zu sparen und Lichtverschmutzung zu reduzieren. Stolz brüstet man sich, eine der „dunkelsten Großstädte weltweit zu sein“. Aber das Gute geht immer noch besser. Zum Applaudieren hat man leider keine Hand frei, weil man sich mit der einen das schmerzende Steißbein reibt und sich mit der anderen ungläubig an den Kopf fasst.

„Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin“ – so heißt ein gewohnt romantisch-melancholisches Lied der Band Element of Crime, und ein besserer Soundtrack zum Blackout in Berlin lässt sich nicht denken. Ob der ursächliche Brandanschlag auf anarchistische Zündler oder russische Schläferzellen zurückzuführen ist, das sollen die Verschwörungstheoretiker unter sich klären, und welche linksextreme Gruppierung sich von der anderen wegen „falscher Kontinuitäten“ distanzieren muss, soll sich die Judäische Volksfront mit der Volksfront von Judäa ausmachen. Auf jeden Fall praktisch für interessierte Autokraten, die Anfälligkeit kritischer Infrastruktur schon einmal unverbindlich getestet zu wissen.

Während die hinterlassenen Müllberge der Feuerwerkseskapaden zu Silvester noch in den Hauseingängen brüten, geht im Südwesten der Stadt das Licht aus, was für etwa hunderttausend Menschen ein Ausharren in Dunkelheit und Kälte bedeutet, über zweitausend Betriebe machen dicht. Bald erstaunt der Funfact, dass es sich dabei um den am längsten andauernden Stromausfall in der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg handle – wieder ein Rekord, auf den Berlin stolz sein kann.

Die Wohnung meiner Lebenskomplizin, bei der ich überwintere, ist in einem zentraleren Bezirk, natürlich aber fiebern und leiden wir mit dem Rest der Stadt mit, kennen direkt oder indirekt Betroffene, die entweder selbst ihr Quartier verlassen müssen oder andere in ihrem unterkommen lassen. Das Scrollen durch aufbereitete Informationen aus zweiter Hand reicht mir nicht mehr, ich möchte – ich muss – mir selbst ein Bild machen. Als Investigativjournalist des eigenen Lebens zieht mich eine so fundamental veränderte Stadtlandschaft magisch an. Meine Lebenskomplizin ist von meinem Plan nicht begeistert, hält einen solchen Spaziergang für unappetitlichen Elendstourismus. Es fällt mir schwer, dagegen Argumente vorzubringen, im Kern hat sie Recht: Ich folge einer nackten, berechnenden Neugier, gehorche einer unmoralischen Sensationsgeilheit. Jemandem helfen werde ich vor Ort mit Sicherheit nicht, im Zweifelsfall bin ich nur ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor im ungeregelten Straßenverkehr oder stehe irgendjemandem im Weg. Ich erkläre meiner Lebenskomplizin wortreich, dass wir solche Eindrücke wohl niemals wieder werden sammeln können – eine stillgelegte, abgestellte Großstadt. Das Leid der Armen, Kranken und Schwachen will ich nicht herunterspielen. Sie lässt das halbwegs gelten. Es gibt den Drang, Zeuge zu sein – dem ich folgen muss; er schert sich nicht um Erlaubnis oder Absolution. Also breche ich auf.

Anstatt mit der Schnellbahn bis an den Rand der Zone zu fahren oder mich gar mit Schienenersatzverkehr direkt hineinzubegeben, gehe ich den ganzen Weg zu Fuß. Als radikaler Fußgänger bin ich es ohnehin gewohnt, mir das uferlose Berlin in stundenlangen Streifzügen zu ergehen. Aus dem Kiez Friedenau (Bezirk Tempelhof-Schöneberg), über die geschäftige Schloßstraße, vorbei am Botanischen Garten, nach Lichterfelde, bis tief ins stromlose Zehlendorf, zum pittoresken Mexikoplatz. Obwohl ich mir vornahm, genau aufzupassen, wann der Übergang vom Hellen ins Dunkle passiert, verpasse ich ihn; wie die meisten Übergänge ist auch dieser hier fließend.

Wohl kurz nach der Thielallee, irgendwo auf der davon abzweigenden Schützallee, stellt sich ein anderes Gefühl ein, das Unbehagen des bekennenden Städters, dessen Expedition ins Gewisse zu einer ins Ungewisse wird. Etwas ist anders, und das Vertraute, an dem sich etwas verändert, wirkt viel fremder, als das Fremde, bei dem man keinen Vergleich hat. Das Städtische dünnt aus, der Lichtgeiz der Laternen ist absichtslos. Dunkeldeutschland, denke ich und grinse fies. Die Straße wirkt seltsam unbelebt, niemand unterwegs, aus kaum einem Fenster dringt Licht, da und dort flackert warmoranger Kerzenschein, dass einem ganz heimelig wird. Pfingstig ums Heil, denke ich an Ernst Jandl und sein berühmtes Heldenplatz-Gedicht, in dem der gottelbock mit stimmstummel von Sa-Atz zu Sa-Atz döppelt. Es liegt Schnee, was in mehrerer Hinsicht ein Faktor ist.

Er ist Segen und Fluch zugleich, und so schlagen in meiner achenden Brust zwei Herzen. Mich persönlich versöhnt das ergiebige Schneeaufkommen mit Berlin, weil es Winterfreuden bietet. In den Parks wachsen imposante Schneemänner, Kleinkinder in Skianzügen ziehen Holzschlitten hinter sich her, mit glühenden Apfelwangen und triefender Rotznase wie in der kitschigen Verfilmung der Jahreszeit. Für die Blackoutopfer natürlich macht es die Sache komplizierter und beschwerlicher. So hinterlasse ich beglückt meine Spuren im Pulverschnee – lege den Verfolgern eine Fährte –, so lausche ich befriedigt dem Knirschen – das auch beim druckvollen Zerschieben von den Papierschichten eines Taschenbuchs entsteht –, zwinge mich aber zu schlechtem Gewissen. Was für mich ein Abenteuer ist, bleibt für andere ein Albtraum. In makabrem Kontrast zur aufgezwungenen Stromaskese blinkt und kitscht überall sonst noch die reizüberflutende Weihnachtsbeleuchtung.

Man fühlt sich an die Anfangszeit der großen Pandemie erinnert, als wir zwischen widersprüchlichen Gewissheiten pendelten, die innerhalb ein- und desselben Menschen kaum in Einklang zu bringen waren. Die Berliner halten sich wacker, der Unmut über unvermeidliches Behördenversagen trifft tiefe Dankbarkeit gegenüber den professionellen und ehrenamtlichen Helfern.

Den spärlichen Entgegenkommenden nicke ich intuitiv zu. Die meisten führen einen Hund mit sich, so hat ihr Spaziergang einen offensichtlichen Grund. Wer sich draußen aufhält, braucht eine Aufgabe; meine kenne nur ich selbst. Der durchaus journalistische Zugang hielte einer Überprüfung der Behörden nicht stand. Unvermittelt geschieht eine Wahrnehmungsveränderung: Sofort erkennt man in zwei schemenhaft tollenden Hunden zwei wilde Füchse – wieder dieses Tierreich, das sich beim ersten Anzeichen des Rückzugs von uns Menschen die Natur zurückerobert. Tiere anderer Art sind die müde blinkenden elektrischen Mietroller, die erlegt am Straßenrand liegen, eingeschneite Werbung für Selbstaufgabe und Resignation. Eine Reduktion von Komplexität ist willkommen, kann Einkehr und Besinnung bedeuten. In romantischer Verklärung stelle ich mir Familien vor, die bei Kerzenschein Brettspiele spielen und wieder zueinander finden.

Es ist Abend geworden, und insgesamt bleibt die Gegend enttäuschend undunkel, beinahe schon hell. Ein abnehmender Mond dient als Scheinwerfer, sein starkes Licht diffundiert durch einen milchigen Wolkenschleier, das die Schneeflächen zusätzlich reflektiert, so ist die Szene vorteilhaft beleuchtet. Seltene Autos werfen ihr rotes Bremslicht, wo sie sich entfernen, oder blenden auf, wo sie auf mich zukommen. Alle sind mir verdächtig – so wie ich ihnen. Unwirklich und gespenstisch ist die Stimmung allemal, und hellhörig macht eine Stille, die nach Verlassenheit klingt. Wo sie durchbrochen wird, da umso prägnanter. Einsatzfahrzeuge warnen mit Sirene vor, denn die Ampeln sind großflächig ausgefallen. Beim Überqueren der Straße bin ich auf der Hut, manch einer wedelt übermotiviert mit der Handytaschenlampe. Neben der Energieversorgung sind auch Teile des Mobilnetzes zusammengebrochen; es ist nicht mehr selbstverständlich, einen Notruf absetzen zu können.

»Jetzt schlägt die Stunde des fossilen Brennstoffs, für den Betrieb der herangekarrten Generatoren braucht es Diesel und Benzin.«

Auffällig unauffällig rollt ein dunkler Van ins Bild, dessen schwarzer Lack sich markant von der Umgebungsdunkelheit absetzt, in Schrittgeschwindigkeit schleicht er neben mir her. Ich erkenne darin das Ausspähen einer Einbruchsmöglichkeit, die Polizei greift in der Gegend regelmäßig Verdächtige mit hydraulischem Flanschspreizer auf. Gut möglich, dass sich spontan Bürgerwehren und Nachbarschaftswachen etablieren, die um die toten Häuser patrouillieren.

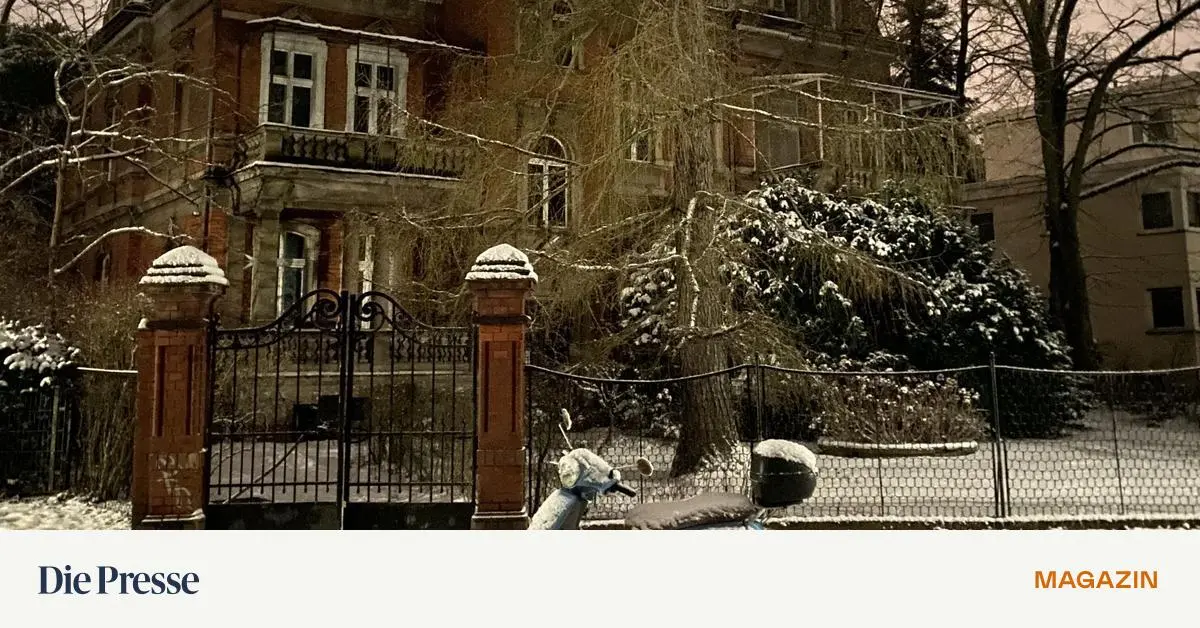

Ich marschiere in ein Villenviertel. Da und dort stottert brachial ein Generator, der den Bewohnern Strom gibt, in hohen Wohnzimmern wechseln sich die Farben ab – das nervöse Blinzeln der Fernseher. Überhaupt schlägt jetzt die Stunde des fossilen Brennstoffs, für den Betrieb der herangekarrten Generatoren braucht es Diesel und Benzin. Aus kalten Häusern treten Menschen mit berstend vollen Plastiktaschen, mit beeindruckendem Galgenhumor erzählen sie von ihrem Umzug.

Am schmucken Mexikoplatz hat sich das Technische Hilfswerk postiert, ihr Großgenerator versorgt ein Flutlicht, das auf der stark befahrenen Kreuzung Überblick verschafft. Ungefragt stelle ich mich zu den uniformierten Männern, sie scherzen und trinken Tee aus dampfenden Pappbechern. Menschen treten hinzu, bitten um Auskunft.

Ich bringe es nicht übers Herz, eine der eingerichteten Notunterkünfte zu betreten, das erschiene mir geschmacklos. Ein unbedachter Eindringling würde nichts zutage fördern, was seriöse Berichterstatter nicht schon abgefrühstückt hätten. Kreuz und quer strawanze ich durch die Zone, summe die Titelmelodie von „Stranger Things“, auch Berlin im Blackout ist ein Upside Down. Später stößt meine Lebenskomplizin dazu, wir stapfen durch den Schnee. Wo er besonders unberührt und schön ist, werfe ich mich auf den Rücken und schlage mit den Flügeln, mein erster Schnee-Engel seit Jahren. Ein Schneemann hält Wache. Wir stellen uns dazu, machen ein Selfie. Wir tun so, als hätten wir ihn gebaut.

Zur Person

Lukas Meschik lebt als Autor und Musiker in Wien. Zuletzt erschienen der Roman „Die Würde der Empörten“ (Limbus), der Gedichtband „Form wahren. Dreizeiler“ (Limbus) sowie das literarische Notizbuch „Im Epizentrum des Lebens“ (Edition Faust). 2019 nahm er beim Klagenfurter Wettlesen um den Bachmannpreis teil. Er ist Frontman der Band „Moll“.