An den einstigen Ruf von Leipzig als weltbekannte Messestadt und zugleich Hauptort des Buchhandels und graphischen Gewerbes in Europa erinnert uns z. B. das leuchtende, sich um sich selbst drehende MMM-Signet unweit des Hauptbahnhofes auf dem Dach des 32-geschossigen Wintergarten-Hochhauses. (Das MMM steht für Meßamt Muster Messe, entworfen von Erich Gruner, künstlerischer Leiter des Leipziger Meßamtes, im Jahre 1917. Der luftige Abstand zwischen den beiden sichtbaren M steht für das dritte M.)

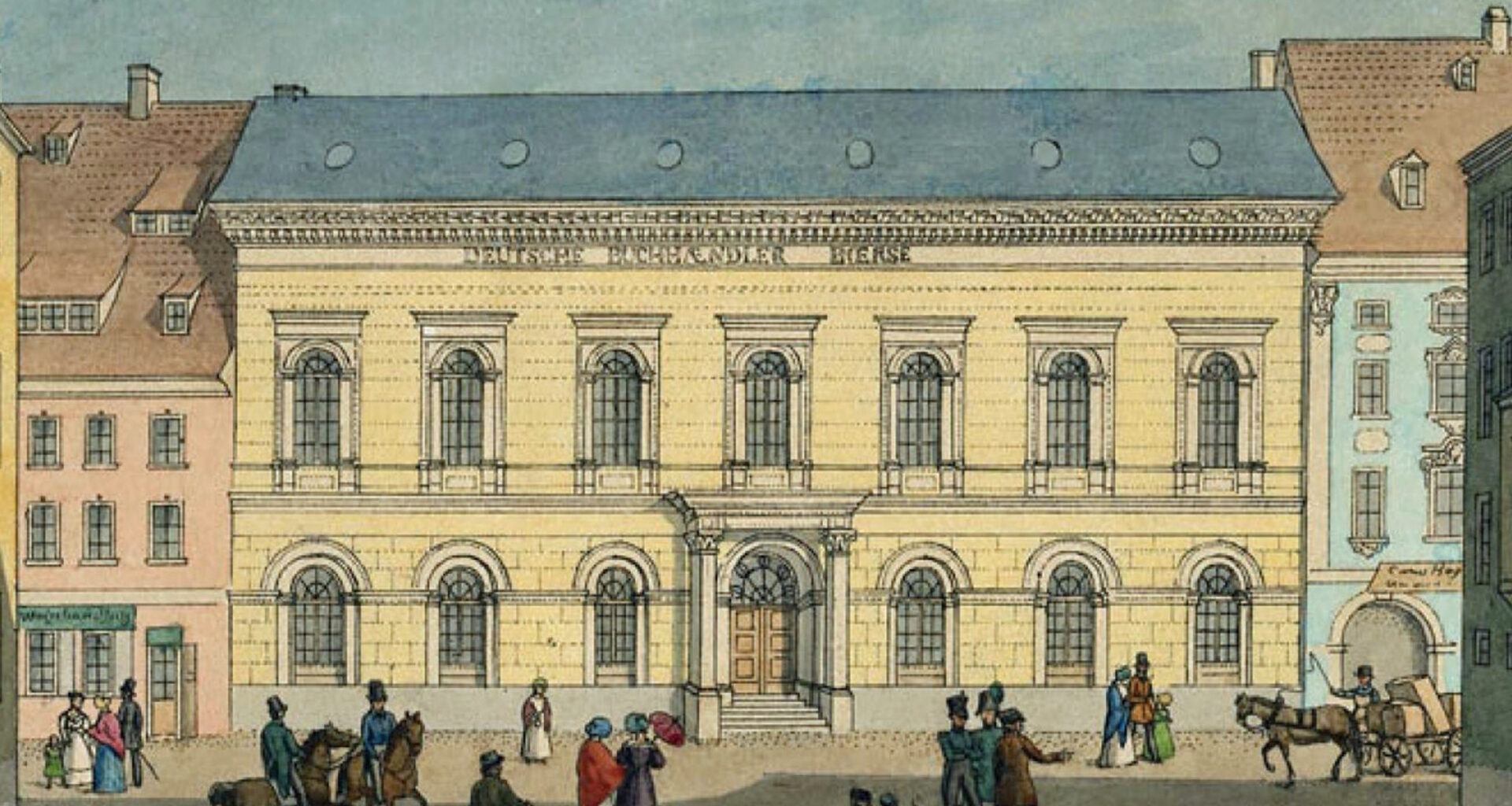

Auch der Börsenverein der Deutschen Buchhändler, am 30. April 1825 in Leipzig gegründet, hatte hier in Leipzig seinen Sitz.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der bayrische Verleger Wilhelm Baur (1905–1945) im Jahre 1934 als 1. Vorsteher des Börsenvereins eingesetzt. Er begann sofort mit der NS-Gleichschaltung.

Nach dem Zusammenbruch des ‚,Großdeutschen Reiches‘‘ entstanden im Juni 1945 in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands Volksbuchhandlungen; Lizenzen für neue Verlage wurden vergeben.

Ein Auftrag für Walther Jäh in seinen letzten 300 Lebenstagen

Der Inhaber des Carl Marhold Verlages Halle/Saale (Mühlweg 14), Dr. Walther Carl Jäh, wird am 6. Juli 1945 Vorsitzender des im April 1945 gegründeten Aktionsausschusses des „Börsenvereins der Deutschen Buchhändler“ zu Leipzig. Er übernimmt die Geschäfte des nicht mehr rechts- und handlungsfähigen Vorstandes und wird vom Amtsgericht Leipzig zum Abwesenheitspfleger für den bisherigen Vorsteher Wilhelm Baur bestellt.

Die letzte Sitzung des Aktionsausschusses am 31. Oktober 1945 ist zugleich die erste des kommissarischen Vorstandes eines neugebildeten Hauptausschusses. Dem Vorstand gehören an Dr. Walther Carl Jäh für die Verleger, er ist zugleich der Vorsitzende. Am 27. November 1945 wird dieser dann als Vorsteher des Börsenvereins gerichtlich eingesetzt.

Leider standen diesem Manne vom Vorsitz des Aktionsausschusses des Börsenvereins bis zu seinem Tode nur 320 Lebenstage zur Verfügung. Sein Leben begann am 19. März 1877 in Leipzig und endete am 22. Mai 1946 in Halle/S.

Dies vorangestellt, ist es wohl längst an der Zeit, einiges über Leben und Wirken des Walther Carl Jäh hier einmal darzulegen (Die Fakten sind aus Leipziger Zeitungen der Jahrgänge ab 1902 und einem Auszug aus dem Adressbuch des Deutschen Buchhandels von 1948 zusammengetragen):

Etwas über das Leben und Wirken von Walther Jäh

Walther Carl Jäh wird am 19. März 1877 als Sohn eines Kaufmanns in Leipzig geboren. Nach dem Besuch des Realgymnasiums und einer öffentlichen höheren Handelslehranstalt absolviert er von 1894 bis 1897 eine Lehre in der Roßberg’schen Hofbuchhandlung, Universitätsstraße 15. Dort wird er vertraut gemacht mit dem Sortimentshandel und bekommt auch Einblick in verlegerische Aufgaben. Nach den üblichen Wanderjahren, die Walther Jäh über Stuttgart und München führen, studiert er Kultur- und Wirtschaftsgeschichte sowie Nationalökonomie in München und Leipzig. Als der Vater schwer erkrankt, bricht Walther Jäh das Studium ab und tritt als Gehilfe wieder in die Roßberg’sche Buchhandlung ein.

In der „Leipziger Zeitung“ am 28. Juli 1902 erscheint folgende Meldung: „Buchgewerbe. Roßberg’sche Buchhandlung. Leipzig, 28. Juli (1902). Die Herren Walther C. Jäh und Wilhelm Schunke zeigen an, daß sie das hierselbst unter der Firma Roßberg’sche Hofbuchhandlung bestehende Sortiment und Antiquariat am heutigen Tage mit allen Activen und Passiven käuflich übernommen haben, während Hr. Arthur Roßberg den Verlag behält und sich in Zukunft ausschließlich diesem widmen wird. Das 1854 gegründete hochangesehene Geschäft wird in unveränderter und solider Weise unter der Firma Roßberg’sche Buchhandlung Jäh und Schunke fortgeführt werden.“

Walter Carl Jäh – ein Freund schöner und seltener Bücher

Walther Carl Jäh tritt zwischen dem 15. März und 15. Mai 1903 der 1899 in Weimar gegründeten „Gesellschaft der Bibliophilen“ als Mitglied bei, zu der bis zum 30. September 1904 schon 72 Leipziger (darunter drei Damen), gehören.

Zwei Leipziger Mitglieder, Georg Witkowski und Johannes Baensch-Drugulin, haben die Idee, einen eigenen Ortsverein zu gründen, laden dazu ein und so treffen sich schließlich 18 Männer dieser Gesellschaft am Abend des 2. Februar 1904 in Baarmann’s Restaurant (Markt 6/Katharinenstraße 3) und tragen sich nach der üblichen Beratung in eine erste Mitgliederliste ein, um den ersten bibliophilen Ortsverein Deutschlands – den „Leipziger Bibliophilen-Abend“ – zu gründen. Auch Walther Jäh wird 1904 Mitglied, tritt 1907 wegen seines Umzugs nach Halle aber wieder aus.

Das Lokal hat damals übrigens einen guten Ruf als Ort intellektueller Geselligkeit. Bis noch vor wenigen Jahren waren hier, und das seit etwa 1800, allwöchentlich an einem Abend Mediziner zu einem zwanglos-geselligen Treffen zusammengekommen. Die hierher kamen, – es mögen im Laufe der Zeit solche Männer wie Johann Christian August Heinroth, Paul Flechsig, Wilhelm Wundt, Émile Durkheim, Oswald Külpe, Emil Kraepelin und Paul Julius Möbius unter ihnen gewesen sein – redeten beim Genuß geistiger Getränke miteinander über neue Erkenntnisse der noch wenig differenzierten Medizin. Mit dem Ende der Blütezeit der Leipziger Neurologie/Psychiatrie kamen immer weniger zu geselligem Treff dorthin. Das stadtbekannte „Nervenkränzchen“ war dann schließlich aus der Stadtkultur verschwunden.

Unermüdlich der Mann in Leipzig und bald auch in Halle

Walther Carl Jäh wird 1904 Vorsitzender des Vereins der Leipziger Sortiments- und Antiquariatsbuchhändler und 1906 (bis 1907) Vorstandsmitglied und Schriftführer des Vereins der Buchhändler zu Leipzig, dem die für den Buchhandel wichtigen Verkehrsanstalten unterstehen.

Er hat auch den Ehrenvorsitz des Sächsisch-thüringischen Buchhändler-Verbandes e.V. inne und ist Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftlichen Vereinigung Deutscher Buchhändler e.G.m.b.H. Leipzig.

Walther Carl Jäh kauft 1907 die Verlagsbuchhandlung Wendt & Klauwell (Halle/S., Hoher Weg 16) und die Marhold‘sche Verlagsbuchhandlung in Halle/S. und zieht nach Halle um. In Halle übernimmt Walther Jäh bald darauf das Amt des Vorsitzenden des Sächsisch-thüringischen Buchhändler-Verbandes e.V., (das er über ein Jahrzehnt innehaben wird).

Die Firma Carl Marhold in Halle/S., Ende 1894 in Berlin gegründet, hat bei der Übernahme durch Walther Carl Jäh bereits einen guten Ruf mit einer Zeitschrift für Heizung und Lüftung (später „Haustechnische Rundschau“), medizinischen Werken für den praktischen Arzt, später dann auf den Gebieten Psychiatrie und Neurologie (Zeitschrift „Die Geisteskrankenpflege“, die Vierteljahresschrift „Klinik für psychische und nervöse Krankheiten“), und auf dem Gebiet der Metallbearbeitung das „Zentralblatt für die Interessen der autogenen Schweiß- und Schneideverfahren.“

Nach der Übernahme baut Walther Carl Jäh sein neues Unternehmen aus. Mit den Zeitschriften „Die Hilfsschule“, „Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik“ und „Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger“ gewinnt Walther Carl Jäh nach und nach die Führung unter den deutschen Verlagen in der Heilpädagogik. Walther Jäh bringt die Sammlung „Marholds Jugendbücher“ heraus, die erste, auf kindgemäße Inhalte konzipierte Buchreihe.

Ab 1913 (bis 1915) erscheint in 14 Bänden das illustrierte Sammelwerk „Die Anstaltsfürsorge für körperlich, geistig und sittlich Schwache im Deutschen Reich in Wort und Bild.“

Im Jahre 1919 wird Walther Carl Jäh zum Vorsteher im Verband der Kreis- und Ortsvereine des Buchhandels gewählt, der auf seinen Herbsttagungen Berufsfragen erörtert und Lösungen erarbeitet hat, um sie dann dem Börsenverein zu unterbreiten.

Die ersten beiden (auf 10 berechneten) Bände eines Hand(wörter)buches der Arbeitswissenschaft erscheinen 1927 und 1930, an denen 250 Autoren des In- und Auslandes mitgewirkt haben.

Walther Carl Jäh wird 1930 zum Vorsteher des Deutschen Verlegervereins gewählt und bleibt es bis zur Auflösung des Vereins 1934.

Walther Jäh entzieht sich 1934 der NS-Gleichschaltung

Mit der Umwandlung des Deutschen Verlegervereins in eine NS-Fachschaft zieht sich Walther Carl Jäh zurück.

Am 1. Januar 1941 nimmt Walther Carl Jäh seinen Sohn Wolfgang – er hat mit seiner Frau Hanna geb. Pauli noch drei Töchter – als Teilhaber in seine Firma auf. Und nach dem Tod seines Vaters am 22. Mai 1946 in Halle/S. führt Wolfgang Jäh den Verlag weiter. (Berlin ist 1951 der Verlagsort mit den Verlagsgebieten: Sonder- und Heilpädagogik, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik. Der Verlag wird 1998 vom Berliner Wissenschaftsverlag Volker Spiess übernommen.)

Von den ehemals 300 Leipziger Verlagen erhalten bis 1948 nur 37 eine Lizenz.

Ein ehrendes Gedenken 1948 für Walther Carl Jäh

Im Adreßbuch des deutschsprachigen Buchhandels von 1948 heißt es über Walther Carl Jäh: „Es waren nicht nur seine reichen beruflichen Erfahrungen, die Walther Jäh zur Führung im Buchhandel prädestinierten und die es ihm ermöglichten, mit der gleichen Umsicht die Interessen des Verlags und des Sortiments zu vertreten, sondern auch seine hohen menschlichen Qualitäten, die ihm das Vertrauen und die Anhänglichkeit seiner Berufskollegen sicherten.

Er war ein völlig ausgeglichener Charakter, bewahrte als Verhandlungsleiter in den hitzigsten Redeschlachten, die auf den buchhändlerischen Tagungen nicht selten waren, Ruhe und Objektivität, mied selbst scharfe Worte und suchte unermüdlich den Weg zum wirtschaftlichen Frieden im Widerstreit der Interessen zwischen Verlag und Sortiment. Er war eine durchaus ‚ironische‘ Natur. Das entsprach seiner Veranlagung und seiner Weltanschauung. Mit solcher Einstellung und Wirkung hat er ein Menschenalter hindurch an allen den Buchhandel bewegenden Fragen beratend und entscheidend teilgenommen und hat geholfen, daß der Berufsstand schwerste Katastrophenjahre überstehen konnte.

Über sein Leben und Wirken läßt sich der lateinische Spruch setzen: Fortiter in re, suaviter in modo, constanter in se. (Streng in der Sache, mild in der Form, treu sich selbst – Anm. P.U.) Tapfer hat er auch sein Leiden getragen und tapfer ist er dahingegangen. Sein Werk aber wird leben und sein Andenken wird bleiben.“

Ein Foto von Walther Jäh ist im Adressbuch des Deutschen Buchhandels von 1948, erschienen im Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler Leipzig, enthalten. Da der Name des Fotografen im Adressbuch nicht enthalten ist, kann die Abbildung hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt werden.