Videospiele und Kunst bilden im öffentlichen Diskurs immer noch selten eine Einheit. Die Künstlerin Danielle Brathwaite-Shirley sieht das anders – und ist damit sehr erfolgreich.

Letztes Jahr zeigte die LAS Foundation in Berlin eine zweiteilige Einzelausstellung und diesen Herbst eröffnet die Londoner Serpentine Gallery eine Soloschau. Thema ihrer Videospiele ist das Leben Schwarzer Transsexueller, deren Geschichten – und damit auch ihre – Brathwaite-Shirley in ihren Videospielen erzählt. Oder erfindet, denn aufgrund von Rassismus sind ihre Geschichten kaum in Archiven oder Literatur zu finden.

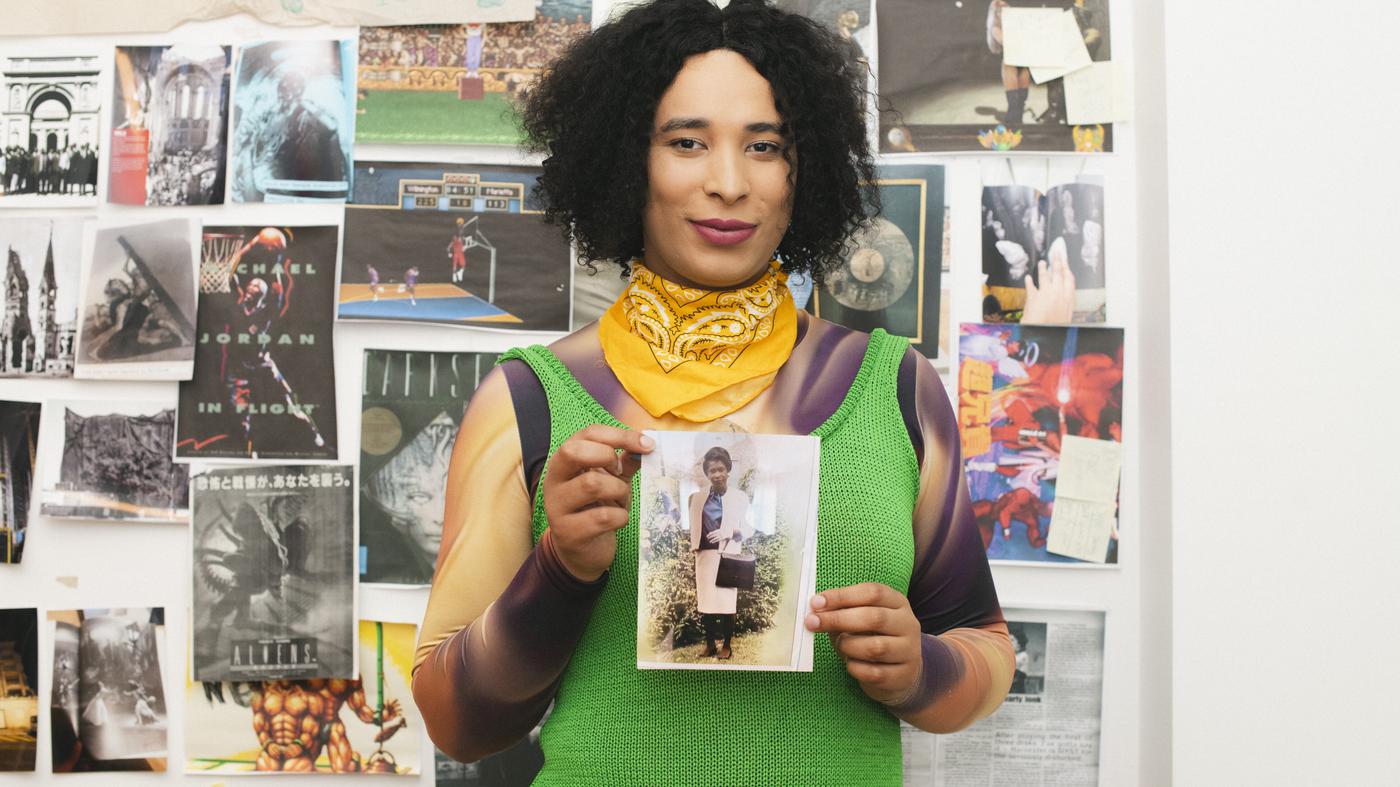

Danielle Brathwaite-Shirley, Skeptical, 2025.

© Courtesy the artist and NOME, Berlin

„Mein Hauptmedium ist das Publikum. Bevor ich an das Kunstwerk denke, denke ich an die Besucher*innen“, sagt Brathwaite-Shirley. 1996 in London geboren, lebt sie in Berlin. Ihre Videospiele sollen Unwohlsein provozieren. Der Künstlerin ist weniger an einer Interpretation ihrer Arbeiten gelegen als an einer Art Selbstinterpretation der Spielenden: Es geht um deren Vergangenheit und politische Einstellung, um deren Moral und Werte, um deren Rassismus und Vorurteile.

Abgründe werden sofort gepostet

Obwohl ihre Spiele finster sind, lacht Brathwaite-Shirley im Gespräch fröhlich und ihre Ausstrahlung entspricht so gar nicht der fiesen Begrüßung auf ihrer Website, über die man einige ihrer Videospiele spielen kann: „You think you came here to enjoy some art / You are mistaken”. Man solle also nicht denken, dass es hier ein bisschen Kunst zu genießen gebe. Eines ihrer Spiele heißt „Cancel Yourself“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die erste Frage lautet, wofür man sich selbst canceln würde. Man kann entscheiden, ob man sich als rassistisch, homophob, transfeindlich oder konservativ bezeichnet – oder sich des Mordes schuldig bekennen. Hat man es überstanden und sich durch das Spiel geklickt, hält es statt einer Belohnung einen weiteren Schrecken bereit: das Spiel verkündet, die Wahrheit über die eigenen Abgründe, seien sie wahr oder nicht, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen gepostet zu haben.

Die Ausstellung

„Uncensored“, NOME Gallery, Potsdamer Straße 72, Eröffnung 2. Mai 18-21 Uhr, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr.

52 Galerien sind in diesem Jahr am Programm des Gallery Weekends beteiligt, 80 Künstlerinnen und Künstler stellen an diesem Wochenende aus, an unzähligen Orten der Stadt und auch rund um die Potsdamer Straße (Fr 2. Mai bis So 4. Mai).

Dieses Prozedere in einem Ausstellungsraum vor den Augen anderer durchzumachen, ist natürlich noch unangenehmer. Und das ist das Ziel. Die Besucher*innen sollen hart arbeiten, sie sollen an ihre Grenzen kommen, „wie bei einem Workout oder in der Therapie“.

Nicht sagen, was man wirklich denkt

Zum Gallery Weekend zeigt die Galerie NOME Brathwaite-Shirleys Einzelausstellung UNCENSORED mit einem neuen Videospiel sowie Gemälde und Zeichnungen. „Grund für das Thema war, dass ich mich selbst zensiert habe.“ In einer Zeit, in der US-Präsident Trump Diversitätsprogramme streicht und hierzulande kaum noch eine Ausstellung ohne eine Debatte zur Positionierung im Nahostkonflikt auskommt, liegt der Gedanke an Zensur nicht fern.

Um dem Gefühl der Selbstzensur beim Schreiben und Zeichnen zu entkommen, startete die Künstlerin, die sich selbst lachend als Workaholic bezeichnet, eine radikale Gegenaktion: tägliches Zeichnen, frei von richtig oder falsch. Das Ergebnis lässt sich nun bei NOME betrachten. Harte Themen wie Rassismus, Homophobie, Krieg und Faschismus, um die es auch im neuen Videospiel geht, behandelt die Künstlerin in den comichaften Zeichnungen und den Gemälden mit einer Mischung aus Horror und Ironie. Die Lage ist finster, aber lachen kann helfen, den Alltag durchzustehen.

Mehr zum Gallery Weekend in Berlin: Auftanken Ein erster Vorausblick auf das Gallery Weekend Berlin Sonnenspiele in Berlin Kunst von Olafur Eliasson am Pfefferberg

Brathwaite-Shirley sagt, dass die Ausstellung bei NOME anders ist als alle zuvor. Während der Fokus sonst auf dem Videospiel lag, der Raum abgedunkelt, zeigt die Schau erstmals auch Gemälde und Zeichnungen – im Hellen. Letztere sind schon immer Teil der Videospiele, denn Brathwaite-Shirley entwickelt diese ausgehend von Zeichnungen. Programmieren hat sie sich selbst beigebracht. Und das fiel ihr leicht, denn bevor sie in London Kunst studierte, wollte sie sich für Physik und Mathematik einschreiben. „Ich fand es interessant, durch Mathe ein Universum zu erforschen.“

Dasselbe macht sie jetzt in der Kunst. Ihre Videospiele eröffnen Universen, allerdings keine abstrakt-mathematischen, sondern unbequem reale.