Der berühmte „Mann aus dem Eis“ gehörte offenbar zu einer weitgehend isoliert lebenden Gemeinschaft in den Alpen. Neue Studien zeigen auch, dass er mit den Pferdehirten aus der osteuropäischen Steppe nichts zu tun hatte.

Um seine Gesundheit war es wirklich nicht gut gestellt. Er litt an degenerativen Gelenkerkrankungen, Gefäßverkalkungen, Gallensteinen, Herzproblemen, Parasitenbefall und musste wiederholt Rippenbrüche überstehen. Wie gut die 61 stichartigen Tätowierungen, die er auf verschiedenen Regionen seines Körpers trug, die Schmerzen wirkungsvoll bekämpften, muss offen bleiben. Sicher ist dagegen, was ihn am Ende seines Marschs über die Alpen tötete: ein Pfeil, der ihn von hinten in die linke Schulter traf und die Unterschlüsselbeinarterie durchschlug. So starb vor mehr als 5000 Jahren der Mann, der als Ötzi zu einer Weltberühmtheit wurde.

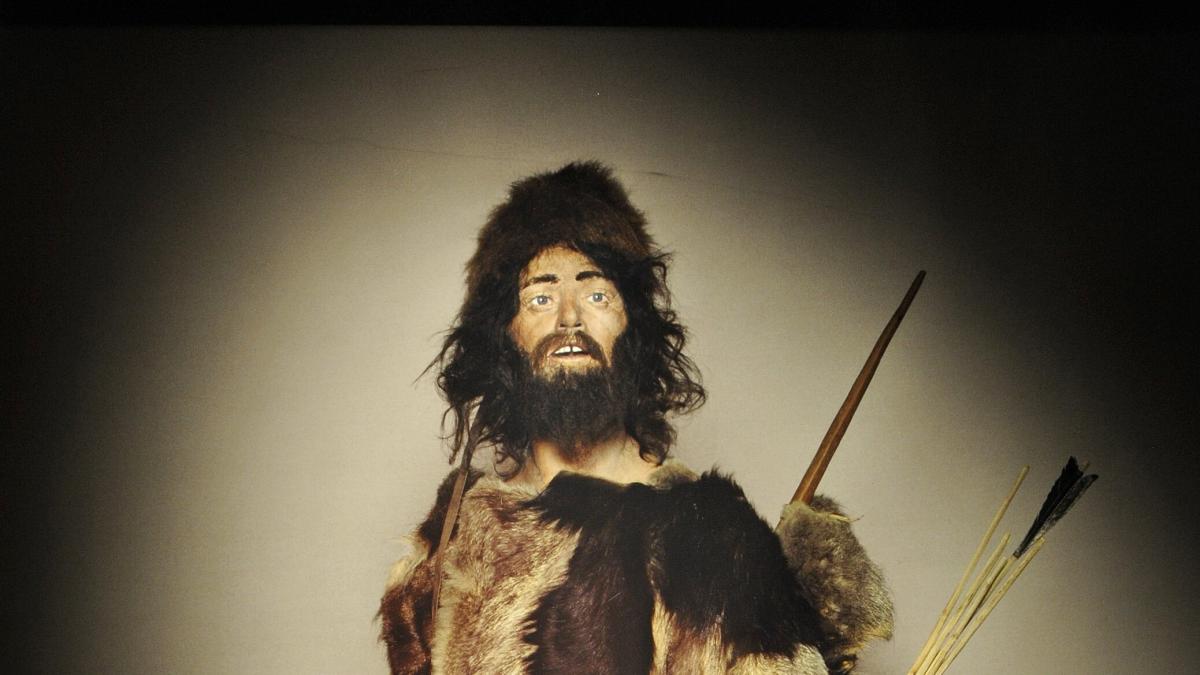

Seit er 1991 von Wanderern im Eisacktal in Südtirol entdeckt wurde, avancierte sein im Eis konservierter Körper zur bestuntersuchten Mumie der Welt. Ein eigenes Museum samt Forschungsinstitut wurde ihm in Bozen errichtet, das ihn, seine Ausrüstung und seine Umwelt präsentiert. Nun hat ein Team des Instituts für Mumienforschung um dessen Leiter Albert Zink in der Zeitschrift „Antike Welt“ ein Zwischenresümee der zahlreichen Analysen vorgelegt, denen der 1,54 Meter große Wanderer inzwischen unterzogen wurde. Vor allem genetische Untersuchungen haben dabei wiederholt neue Wege eröffnet.

So haben neue Studien gezeigt, dass Ötzis dunkle Haut, die ursprünglich als mediterran-europäisch klassifiziert wurde, noch dunkler war als bislang angenommen. Es sei „der dunkelste Hautton, der je bei europäischen Funden dieser Zeit (5. und 4. Jt. v. Chr.) nachgewiesen wurde“, schreiben die Autoren. Bestätigt haben sich dagegen Ötzis braune Augen, braunes Haar, die Blutgruppe O und eine genetische Veranlagung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Nach neuen Untersuchungen sind auf dieser Liste die Veranlagung zu Glatzenbildung, Diabetes und Übergewicht des 40 bis 50-Jährigen hinzuzufügen. Auch seine Lebensdaten wurden auf die Zeit zwischen 3360 und 3100 v. Chr. eingegrenzt.

Für Aufsehen erregte 2023 die Revision älterer Daten aus der Genomanalyse. Die Untersuchung von Material aus dem linken Hüftknochen ergab, dass frühere Studien zu etwa 7,5 Prozent mit moderner DNA kontaminiert worden waren. Dadurch wurde Ötzis Erbgut mit Spuren der Steppenhirten verunreinigt, die vor etwa 4900 Jahren aus dem Steppengebieten der Ukraine und Südrusslands nach Europa vordrangen.

Inzwischen konnte Ötzis genetischer Fußabdruck mit denen zahlreicher prähistorischer Europäer verglichen werden. Das Ergebnis verblüffte die Wissenschaftler: „Von allen frühen europäischen Menschen seiner Zeit hat Ötzi den höchsten Anteil an bäuerlichen Vorfahren und den geringsten Anteil an Vorfahren, die mit Jägern und Sammlern verwandt sind“, schreiben Zink & Co. Das deute darauf hin, „dass er zu einer relativ isolierten alpinen Bevölkerung mit geringer genetischer Vermischung mit anderen europäischen Gruppen in Mittel- und Nordeuropa gehörte“.

Das heißt, dass Ötzis Ahnen zu den frühen Bauern gehörten, die aus dem Ursprungsgebiet der ersten Getreidearten im Nahen Osten stammten und vor 8000 Jahren das Bündel der neolithischen Revolution – Ackerbau, Viehzucht, Keramik – nach Mitteleuropa brachten. Dort trafen sie auf Gruppen von umherstreifenden Jägern und Sammlern, die von ihnen in Randgebiete abgedrängt und dabei durchaus zu Opfern brutaler Gewalt wurden. Auf die Bauern folgten vor etwa 4900 Jahren die Migranten aus Osteuropa, die mit dem Pferd auch Wagen und dazugehörende Techniken mitbrachten. Ihr Idiom wurde zum Ausgangspunkt der indoeuropäischen Sprachen.

In einem Projekt des Instituts für Mumienforschung werden Ötzis genetische Daten mit denen von anderen prähistorischen Individuen aus demselben Alpengebiet verglichen. Die laufende Untersuchung „bestätigt die relative Isolation der prähistorischen Gruppen in den Alpen, nicht nur in der Zeit, in der Ötzi lebte, und klärt viele Aspekte der genetischen und demografischen Geschichte der früheren Populationen, die in diesem Gebiet lebten“, schreiben die Wissenschaftler.

Schon in seiner Geschichts-Promotion beschäftigte sich Berthold Seewald mit Brückenschlägen zwischen antiker Welt und Neuzeit. Als WELT-Redakteur gehörte die Archäologie zu seinem Arbeitsgebiet.