Weniger als fünf Gehminuten vom S-Bahnhof Karlshorst entfernt befindet sich ein kleines Stück Russland in bester Lage: Drei mehrstöckige Wohnhäuser in dem Lichtenberger Ortsteil sind im Besitz der Russischen Föderation. Seit über 30 Jahren stehen die von Anwohnern sogenannten „Russenhäuser“ leer, obwohl Leerstand über drei Monate in Berlin verboten ist und Wohnraum knapp. Russland will die Häuser weder nutzen noch verkaufen. Bezirkspolitiker beißen sich seit Jahren die Zähne an dem Fall aus.

Manch einer in der Nachbarschaft freut sich zwar über die vielen freien Parkplätze vor den verwaisten Häusern. Doch überwiegend herrscht Kopfschütteln vor: „Wir wollen, dass dieser Schandfleck verschwindet“, sagt ein Anwohner. „Wir haben starke Wohnungsnot in Berlin. Hier könnten Sozialwohnungen, Baugenossenschaften oder ähnliches entstehen“, schreibt ein Leser.

Soweit man das von außen einschätzen kann, beinhalten die „Russenhäuser“ weit über 40 Wohnungen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dienten die Häuser, wie viele andere Immobilien in Karlshorst, als Unterkunft Mitarbeiter der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, später für sowjetische Militär- und Geheimdienstangehörige. Bis zum Truppenabzug im August 1994 lebten hier noch Soldaten. Danach gingen viele Häuser aus vormals sowjetischem, inzwischen russischem Besitz wieder in die Hände der Bundesrepublik – bis auf die drei in Karlshorst.

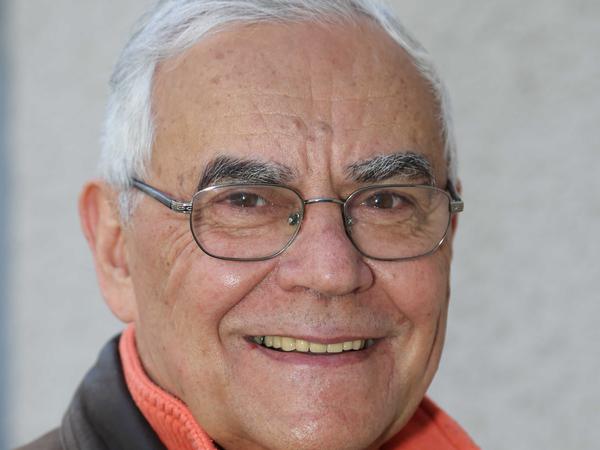

Wolfgang Schneider vom Verein „Geschichtsfreunde Karlshorst“ kennt die „Russenhäuser“ wie wohl kein Zweiter.

Wolfgang Schneider vom Verein „Geschichtsfreunde Karlshorst“ kennt die „Russenhäuser“ wie wohl kein Zweiter.

© privat

Mit Unterschrift aus Putins Büro

„Heute sind die einzigen Bewohner die Waschbären“, sagt Wolfgang Schneider von den Geschichtsfreunden Karlshorst, einem Verein, der sich mit der Geschichte des Ortsteils befasst. Der pensionierte Lehrer kennt die Geschichte der „Russenhäuser“ wie wohl kein Zweiter. Und: Er hatte durch einen kuriosen Zufall als einer der wenigen in den letzten Jahrzehnten die Gelegenheit, die Häuser von innen zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Kurze Chronik der „Russenhäuser“

In den 1920er- und 1930er-Jahren wurden die heutigen „Russenhäuser“ errichtet.

Am 4. Mai 1945 wurde ganz Karlshorst zum Sperrgebiet erklärt, am 8. Mai wurde dort die Kapitulation unterzeichnet.

Im Jahr 1946 bemühte sich die Sowjetunion um den Ankauf mehrerer Wohnhäuser im Sperrgebiet. Am 1. Juli 1946 wurden die heutigen „Russenhäuser“ gekauft.

Als 1994 die Truppen der Föderation abzogen, wurden die meisten Liegenschaften, zum Beispiel das heutige Theatergebäude in Karlshorst, an das Land Berlin übertragen. Die „Russenhäuser“ blieben jedoch im Besitz der Russischen Föderation.

Vor einigen Jahren versuchte ein mutmaßliches Betrüger-Pärchen, die Häuser zu verkaufen. Sie gaben sich als Beauftragte russischer Staatsvertreter aus, fälschten Dokumente, sogar eine Unterschrift aus dem Büro Wladimir Putins. Deshalb stehen die beiden bald in Berlin vor Gericht, im Januar hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der getäuschte Käufer nahm den Geschichtsfreund Schneider mit zur Besichtigung der „Russenhäuser“, er wollte auf die Expertise des ortskundigen Karlshorsters zurückgreifen. Das war im Dezember 2022.

Die Häuser verfallen, der Rasen ist frisch gemäht

„Vom Hof aus konnte man sehen, dass das Dach von einem der Häuser an einigen Stellen eingestürzt ist“, berichtet Schneider. Er hat seinen Besuch mit Fotos dokumentiert: In einem Gebäude ist der Boden bis zur ersten Etage durchgebrochen. Küchen- und Badmobiliar, sonstige Möbelstücke oder andere Hinterlassenschaften waren nicht mehr zu finden. „Die haben alles ausgeräumt“, sagt er verblüfft. Nur ein Stuhl im Keller und eine russischsprachige Zeitung von 1990 zeugten noch von den letzten menschlichen Bewohnern der Häuser.

Müllabfuhr und Rasen mähen: Um das Nötigste wird sich laut Anwohnern gekümmert.

Müllabfuhr und Rasen mähen: Um das Nötigste wird sich laut Anwohnern gekümmert.

© Dominik Lenze

Die Eigentümerin scheint die Immobilien für keine erkennbaren Zwecke zu nutzen. Allerdings sind sie umzäunt, das Betreten für Unbefugte verboten. „Ab und zu steht aber eine der Türen offen“, berichten Anwohnende. Auch die Mülltonnen der Berliner Stadtreinigung, die vor den Häusern stehen, sind augenscheinlich in regelmäßiger Benutzung. Beim letzten Besuch eines Tagesspiegel-Reporters war der Rasen frisch gemäht.

Eines der „Russenhäuser“ in Karlshorst von innen.

Eines der „Russenhäuser“ in Karlshorst von innen.

© Wolfgang Schneider/privat

Ein letztes Zeugnis der ehemaligen Bewohner: eine alte russische Zeitung.

Ein letztes Zeugnis der ehemaligen Bewohner: eine alte russische Zeitung.

© Wolfgang Schneider/privat

Moskau schweigt

Bei den „Russenhäusern“ handelt es sich um die drei Gebäude an den Adressen Andernacher Straße 5 und 5a sowie Königswinterstraße 24/24a. Eigentümerin ist laut Grundbuchblatt 3033 N beim Amtsgericht Lichtenberg die Russische Förderation. Angegeben ist die Adresse der russischen Botschaft: Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin. Der Tagesspiegel hat die Botschaft mehrfach angefragt. Diese hüllte sich in Schweigen.

Bezirksstadträtin Camilla Schüler hat ergebnislos versucht, die Eigentümer der „Russenhäuser“ zu erreichen.

Bezirksstadträtin Camilla Schüler hat ergebnislos versucht, die Eigentümer der „Russenhäuser“ zu erreichen.

© Olaf Krostitz

Auch das Bezirksamt scheitert seit Jahren an der ausbleibenden Kommunikation mit der Eigentümerin. „Es gab in der Vergangenheit mehrere Versuche, in Kontakt zu treten, die alle erfolglos waren“, teilt die zuständige Bezirksstadträtin Camilla Schuler (Linke) auf Anfrage mit.

Am nächsten dran war die ehemalige Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro (SPD): Am 9. Mai 2016 war russisches Botschaftspersonal zu Gast bei einer Veranstaltung im Museum Karlshorst. Monteiro ergriff die Gelegenheit und sprach den Botschaftsrat Wladimir Grinin auf die Häuser an. Dieser habe abgewiegelt, Monteiro schrieb ihm danach einen Brief. Es kam nie eine Antwort. „Alles ohne Erfolg, die russische Botschaft stellt sich bei dem Thema tot“, sagt der Lichtenberger SPD-Verordnete Christian Paulus, damals Monteiros persönlicher Referent.

Lost Place in russischem Staatsbesitz

Ambitionen, die Häuser abzukaufen, hat das Bezirksamt Lichtenberg sowieso nicht. Man würde es aber „ausdrücklich begrüßen“, wenn sich ein Käufer für die Immobilie fände. „Hierfür müsste es jedoch erst einmal ein Veräußerungsinteresse der Eigentümerin geben“, sagt Schuler.

Das Bezirksamt Lichtenberg sieht sich außerstande, gegen den Leerstand vorzugehen.

Bezirksstadträtin Catrin Gocksch (CDU)

Wohnraum leer stehen zu lassen ist in Berlin gemäß Zweckentfremdungsverbot untersagt. Bei mehr als drei Monaten Leerstand sind Bußgelder vorgesehen, auch die Einsetzung eines Treuhänders ist möglich. Im Normalfall.

Bezirksstadträtin Catrin Gocksch sagt, die „Russenhäusern“ seien „dem kommunalen Zugriff entzogen“.

Bezirksstadträtin Catrin Gocksch sagt, die „Russenhäusern“ seien „dem kommunalen Zugriff entzogen“.

© Kauffmann Studios / Olaf Krostitz

„Es wird vor dem Hintergrund des aktuellen Informationsstandes davon ausgegangen, dass es sich bei den Flächen um diplomatische Flächen handelt, die dem Zugriff kommunaler Behörden entzogen sind“, teilt Bezirksstadträtin Catrin Gocksch (CDU) mit, in Lichtenberg zuständig für Bürgerdienste und die Umsetzung des Zweckentfremdungsverbots. Bei diplomatischen Flächen greife das Zweckentfremdungsrecht grundsätzlich nicht. „Das Bezirksamt Lichtenberg sieht sich außerstande, gegen den Leerstand vorzugehen“, so Gocksch.

Wiener Übereinkommen

Das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (WÜD) ist ein völkerrechtlicher Vertrag vom 18. April 1961. Darin werden diplomatische Beziehungen zwischen Staaten geregelt, auch der Umgang mit diplomatischen Liegenschaften wie zum Beispiel Botschafts-Räumlichkeiten.

Nach Angaben des Bezirksamts handele es sich bei den „Russenhäusern“ zwar nicht um exterritoriales russisches Staatsgebiet. Doch man betrachtet die verwaisten Häuser als „konsularische Räumlichkeiten“, die laut dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 geschützt sind. „Die konsularischen Räumlichkeiten (…) genießen Immunität von jeder Beschlagnahme“, zitiert Gocksch aus dem Übereinkommen. Die „Räumlichkeiten der Mission“ seien somit besonders geschützt, Deutschland sei sogar dazu verpflichtet, die Gebäude zu schützen. Dass keiner Botschaftstätigkeit, keiner politischen Tätigkeit, nicht einmal irgendeiner Tätigkeit in den Häusern nachgegangen wird, scheint keine Rolle zu spielen.

Bezirksamt offenbar falsch informiert

„Sollten die Grundstücke nicht mehr als diplomatische Flächen einzuordnen sein, könnten die gegebenenfalls geltenden Zweckentfremdungsverbotsregelungen angewendet werden“, teilt Gocksch mit. Ihr Amt für Bürgerdienste würde in diesem Falle „die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, so die Bezirksstadträtin.

Der Eigentümer hat die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Eigentümer auch.

Auswärtiges Amt

Tatsächlich handelt es sich keineswegs um diplomatische Flächen, wie von Bezirksstadträtin Gocksch angenommen: „Bei den genannten Liegenschaften handelt es sich nicht um ‚Räumlichkeiten der Mission‘ im Sinne des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen“, teilt das Auswärtige Amt auf Tagesspiegel-Anfrage mit. Somit würden die Immobilien auch nicht den besonderen Schutz diplomatischer Liegenschaften genießen. „Der Eigentümer hat die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Eigentümer auch“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Kann Berlin Russland enteignen?

Als Eigentümer wäre Russland somit auch verpflichtet, sich um den Bestand der Häuser zu kümmern – eine der Immobilien an der Andernacher Straße ist schließlich denkmalgeschützt. Laut Bezirksstadträtin Schuler hatte man deshalb schon Kontakt zum Justiziar der Landesdenkmalbehörde. „Aus seiner Sicht wäre hier eine Enteignung gemäß Paragraf 17 Denkmalschutzgesetzes das richtige Mittel“, sagt sie. Der Paragraf ermöglicht Enteignung, wenn eine Gefahr für das Denkmal auf andere Weise nicht nachhaltig abgewehrt werden kann.

Die Untere Denkmalschutzbehörde in Lichtenberg hat nach eigenen Angaben keine Kenntnisse vom Inneren der Häuser, auch im Innenhof war man nicht. „Das Denkmal kann zurzeit nur von außen betrachtet werden. Soweit ersichtlich, scheinen keine gravierenden Schäden in der Außenansicht erkennbar“, heißt es weiter. Auf das denkmalgeschützte Haus in der Andernacher Straße mag das zutreffen. Doch aus dem großen Eckhaus in der Königswinterstraße wächst in den oberen Stockwerken inzwischen eine Birke aus dem Mauerwerk.

Am „Russenhaus“ an der Königswinterstraße wächst ein Baum aus der Wand.

Am „Russenhaus“ an der Königswinterstraße wächst ein Baum aus der Wand.

© Dominik Lenze

Für eine Enteignung zuständig wäre im Normalfall die Enteignungsstelle des Landes Berlin, die der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen untergeordnet ist. Dort stellt ein Sprecher auf Nachfrage klar: „Wir enteignen keine Immobilien ausländischer Staaten.“ Für diese sei in Berlin sowieso die Senatskanzlei zuständig, also das Ressort des Regierenden Bürgermeisters.

Die Senatskanzlei lässt auf mehrfache Anfrage wiederum die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung antworten. Die Frage, ob man Mittel und Wege sieht, die „Russenhäuser“ notfalls zu enteignen, beantwortete die Behörde nicht direkt. „Konkrete Pläne zur Nutzung der Häuser setzen eine Rückübertragungsbereitschaft der Russischen Föderation voraus. Hieran fehlt es jedoch derzeit“, teilt ein Sprecher mit. Exakt dieselbe Formulierung nutzte die Behörde bereits in der Vergangenheit, um auf Presseanfragen anderer Medien zu antworten.

Senat verweist auf Bezirk

Der Senat sehe ferner „keine rechtlichen Möglichkeiten, die Häuser ohne Mitwirkung der Russischen Föderation als Eigentümerin der Grundstücke dem Wohnungsmarkt zuzuführen“. Die Senatskanzlei hatte zuletzt im Februar 2020 einen Kontaktversuch wegen der Häuser unternommen. Auch dieser blieb unbeantwortet.

Auf die erneute Anfrage, weshalb man weder Denkmalschutz noch Leerstandsverbot als rechtliche Hebel sehe, insistiert ein Sprecher der Senatsverwaltung, dass die Eigentumsverhältnisse ja nicht wirklich klar seien. Auf den Hinweis, dass die Verhältnisse sehr wohl klar sind, wird der Ball zum Bezirk zurückgespielt: „Wenn es normale Immobilien sind und keine diplomatischen Flächen, dann liegt die Zuständigkeit in Lichtenberg“, sagt der Sprecher. Er gibt aber zu Bedenken: „Wenn ein Eigentümer überhaupt nicht mitwirkt, sind alle Maßnahmen schwierig.“ Zudem sei der Umgang mit „Geisterhäusern“ stets herausfordernd, selbst wenn diese nicht Russland gehören.

Folgt man den Ausführungen der Senatsverwaltung, wären jetzt die zuständigen Bezirksstadträtinnen Gocksch und Schuler am Zug. In der Nachbarschaft der „Russenhäuser“ weckt das wenig Optimismus – viel unternommen habe der Bezirk in den letzten Jahren ja auch nicht. „Und warum? Weil’se Schiss haben vor Moskau“, meint ein Anwohner.