Stuttgarts Scan-Autos sollen Falschparker effizienter aufspüren. Kameras erfassen Kennzeichen und gleichen sie mit einer Datenbank ab.

Wild im öffentlichen Verkehrsraum abgestellte Fahrzeuge, welche die Durchfahrt von Rettungs- oder Müll- und Wertstoffsammlungsfahrzeugen behindern, sind inzwischen zum allgegenwärtigen Problem hierzulande geworden, was auch kleine Gemeinden dazu zwingt, den verbleibenden Parkraum zu bewirtschaften und sich dabei auch rechtlich durchzusetzen.

Das sieht man auch in den gewählten Kommunalparlamenten so, welche die Parkraumeinschränkungen jeweils mehrheitlich beschließen müssen.

Steigende Fahrzeugzahlen und steigende Parkgebühren sorgen einerseits bei den Stadtverwaltungen für Verdruss und auf der anderen Seite bei den Pkw-Fahrern, die sich abgezockt fühlen und den Mitarbeitern der städtischen Parkraumbewirtschaftung dies gerne auch ganz unverblümt zur Kenntnis geben. Der Einsatz von Scan-Fahrzeugen sorgt hier für eine deutliche Entspannung vor Ort, nicht zuletzt, weil der Parksünder nicht so schnell reagieren kann, wie die Aufzeichnung seines Deliktes erfolgt.

Die wirtschaftlich nicht gerade auf Rosen gebettete Landeshauptstadt Stuttgart unter dem seit Anfang 2021 CDU-Oberbürgermeister Frank Nopper hat sich nach einer entsprechenden Gesetzesänderung im März dieses Jahres dazu entschlossen, ab Mai dieses Jahres den ruhenden Verkehr mithilfe von Scan-Fahrzeugen in Ordnung zu bringen.

Mit dem noch als Test bezeichneten Verfahren im Umfeld der Uni Hohenheim wurde die Überwachung automatisiert. Nun kann eine Person mit einem Scan-Fahrzeug bis zu 1.000 Parker pro Stunde kontrollieren, während es bei einer Parkraumüberwachung zu Fuß nur etwa 50 Fahrzeuge sind. Einen Strafzettel erhalten Parksünder, die mit dem Scan-Auto in Stuttgart erwischt werden, während des Testversuchs wohl nicht.

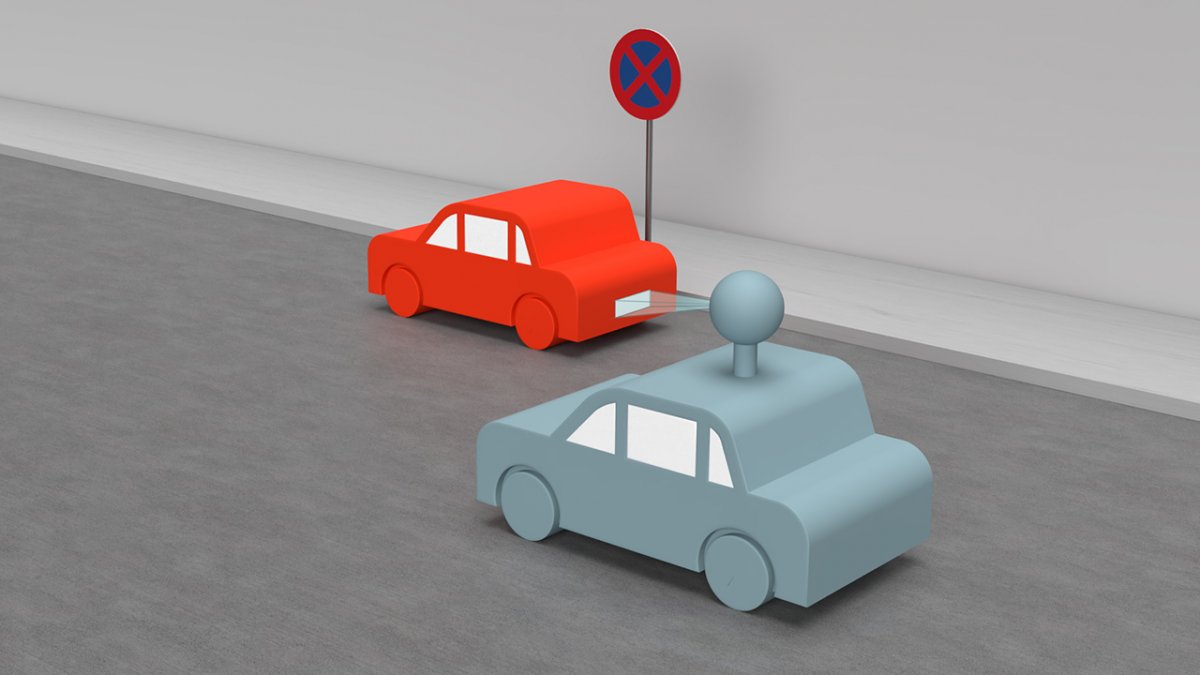

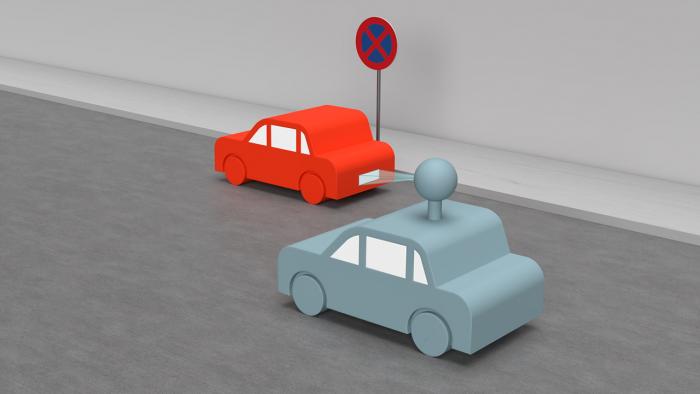

Die Fahrzeuge haben auf dem Dach Kameras installiert, ähnlich wie die Street-View-Erfassungsfahrzeuge des US-Anbieters Google. Mit ihren Kameras können sie im Vorbeifahren die Kennzeichen parkender Autos erfassen. Die erfassten Kennzeichen werden dann mit einer Datenbank abgeglichen, in welcher die Kennzeichen der parkberechtigten Fahrzeuge erfasst sind.

Diese automatisierten Kontrollen per Scan-Auto funktionieren grundsätzlich nur dort, wo die Parkberechtigungen zuvor digital erfasst wurden. Das sind in erster Linie Bewohnerparkausweise oder Sondergenehmigungen wie Behindertenparkausweise, die digital erfasst wurden.

Bei normalen Parkplätzen braucht es somit etwa Apps oder Parkscheinautomaten, an denen die Nutzer beim Lösen eines Parkscheins das Kennzeichen ihres Autos eingeben müssen, sodass dieses in der Systemdatenbank für die bezahlte Zeit registriert werden kann.

Fahrzeuge, die auf Radwegen und Busspuren abgestellt wurden, können mit den Scan-Fahrzeugen leichter erfasst werden und auch bei zugeparkten Geh- und Radwegen, Kreuzungsbereichen und Fußgängerüberwegen will man Verstöße besser und effizienter ermitteln können.

In Straßburg schon erfolgreich im Einsatz

Kommunen in Deutschland waren aus Datenschutzgründen und aus Liebe zum Personenkraftfahrzeug und seinen Haltern bislang äußerst zurückhaltend bei der Automatisierung der Knöllchenverteilung. Vorreiter bei der Parkraumbewirtschaftung sind hierzulande die privaten Discounter, die ein- und ausfahrende Fahrzeuge digital erfassen und bei ermittelter Zeitüberschreitung die Rechnung an den Halter schicken.

Die Erfassung von Parksündern ist außerhalb Deutschlands in 50 Städten Europas, darunter Paris, Rotterdam und Warschau, schon gängige Praxis und somit ist die technische Seite ausreichend erprobt, um eine Rechtssicherheit für die patrouillierenden Scan-Autos zu gewährleisten.

In Straßburg sind die Scan-Fahrzeuge schon seit gut einem Jahr im Einsatz.

Dort hatte man nach einer Lösung gesucht, die Luftqualität zu verbessern und die Bewohner im Zentrum der Stadt vom Autoverkehr zu entlasten. Daher hatte man, um die Anzahl der Autos in der Innenstadt zu reduzieren, in einem ersten Schritt die Parkgebühren drastisch erhöht, die man dann im nächsten Schritt auch besser überwachen wollte.

Jeder, der in Straßburg kostenpflichtig am Straßenrand parkt, muss sein Autokennzeichen angeben. Somit kann schnell überprüft werden, ob ein Auto vorschriftsgemäß abgestellt wurde. Die Grenznähe von Straßburg macht es dabei zwingend, auch ausländische Kennzeichen zu erfassen und das digitale Knöllchen auch einem ausländischen Fahrzeughalter zu übermitteln, was innerhalb der EU auch problemlos verfolgt werden kann.

Überschreitet man in Straßburg die erlaubte Parkdauer, droht ein Bußgeld von bis zu 35 Euro. Zur Sicherheit hat man links des Rheins noch ein privates Unternehmen beauftragt, vor Ort zu prüfen, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt.

Mehr Verkehrssicherheit?

Vom Scan-Fahrzeug-Einsatz verspricht man sich in Stuttgart mehr Verkehrssicherheit. Wenn man Falschparker schneller entdeckte, würden Busse, Fußgänger oder Radfahrer weniger behindert. Das würde im jeweils vorliegenden Fall jedoch nur dann funktionieren, wenn es nicht nur ein digitales Knöllchen gäbe, sondern ein solches Fahrzeug auch zeitnah abgeschleppt würde. Bei Gefährdung der Verkehrssicherheit ist das jedoch schon heute möglich.

Im Autoland Baden-Württemberg scheint der Blick über den Rhein nach Straßburg inzwischen Schule zu machen. Unter den größeren Städten im Südwesten interessieren sich mehrere für die neue technische Kontrollmöglichkeit. So plant etwa Freiburg die Teilnahme an einem Pilotprojekt.

Auch die Stadt Mannheim hat wohl beim Verkehrsministerium Interesse an der Teilnahme an einem geförderten Modellprojekt angemeldet. Heidelberg und Heilbronn prüfen ebenfalls den Einsatz, und in Tübingen und Ulm will man zunächst beobachten, welche Erfahrungen andere Städte mit der Technik machen.