Immer wieder gab es in den vergangenen Jahrhunderten den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und den Einfluss von aktuellen Modetrends sowie sich veränderte technologische und handwerkliche Möglichkeiten.

Im Kölner Museum für angewandte Kunst, kurz Makk, sind Möbel ein wichtiger Bestand der Historischen Sammlung, die aktuell wegen der Sanierung des Gebäudes nicht als Dauerausstellung gezeigt werden kann. Etwa 2000 Objekte umfasst die Möbelsammlung des Makk. In der neuen Ausstellung „Möbel mit Geschichte(n)“ hat Kuatorin Anke Ehring 36 Exponate ausgewählt und dabei die Möbel mit anderen Objekten der angewandten Kunst in einen Dialog gebracht.

Gezeigt werden diese in der Reihe „Ausgewählt“, bei der heute die dritte Schau an den Start geht. „Das ermöglicht es uns als Museum, in Zeiten, in denen eine Dauerausstellung nicht möglich ist, auch unsere eigene Sammlung neu zu lesen und neue Zugänge dazu zu finden. Spannend sind dabei auch die Perspektiven von jungen Wissenschaftlern, die so eine Schau für uns kuratieren”, sagt Direktorin Petra Hesse.

Rundgang durch

sieben Themenräume

Insgesamt sieben Themenräume können im zweiten Obergeschoss von den Besuchern bei einem Rundgang erkundet werden. Im ersten Raum stehen als „Mobile Kunstwerke“ Truhen im Fokus, die als eines der ältesten und wichtigsten Möbelstücke des vormodernen Haushalts gelten. Verwendet wurden sie als kunstvolle Hochzeitstruhe genauso wie als repräsentative Goldtruhe oder als grotesk verzierte Prunktruhe.

Das gilt zum Beispiel für die Hochzeitstruhe aus Verona aus dem 15. Jahrhundert, die auf ihrer Frontseite eine höfische Gesellschaft im Garten nach dem Rosenroman von Guillaume de Lorris zeigt. Aus der gleichen Zeit stammt eine vergoldete Stucktruhe aus Siena, die als Statussymbol nicht nur der Aufbewahrung wichtiger Dinge, sondern auch der Repräsentation diente. Eine weitere Truhe aus der Toskana begeistert den Betrachter mit ihren grotesken Intarsien, wo sich Leoparden neben Eulen und riesigen Affen finden. Ergänzt werden die Exponate mit zeitgenössischen Kupferstichen.

Unter dem Titel „Raumwunder“ werden tragbare Schreibkästen und Schreibkabinette gezeigt. Diese entstanden im Spätmittelalter vermehrt mit dem Aufschwung der Schriftkultur. Von außen schlicht und funktional wirkt ein Schreibkasten aus Norditalien, der Ende der 15. Jahrhunderts hergestellt wurde. Wird seine Schreibklappe geöffnet, entfaltet der Kasten mit seinem reich verzierten Inneren eine prachtvolle Wirkung. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts gewann die Produktion von Schreibmöbel in Süddeutschland an Bedeutung, wie ein Schreibkabinett mit Rankwerk und ornamentalen Bändern zeigt.

Den Blick auf Details lenkt der Bereich „Motiv und Vorbild“. Das gilt auch für ein Kabinettschränkchen aus dem 16. Jahrhundert. Seine Fassade wird von kleinen, geschnitzten Figuren verziert, welche die Tugenden Spes (Hoffnung) und Fides (Glaube) zeigen. Eine dritte, fehlende Figur war wohl die dritte christliche Tugend Caritas (Nächstenliebe). Zu sehen ist auf der mittleren Tür zudem ein Jäger vor einer Ruinenkulisse. Andere Objekte wie Plaketten oder ein Deckelhumpen zeigen das Thema auf und zeigen als Bildträger ebenfalls verschiedene Tugenden.

Im Raum „Lokal und global“ fällt ein großer Überbauschrank aus Köln ins Blickfeld. Während im 17. Jahrhundert Krieg und Krisen das Geschehen bestimmten, blieb Köln im Dreißigjährigen Krieg ein Ort der Verhandlungen und konnte so seinen bürgerlichen Wohlstand stärken. Dafür steht auch der „Evangelisten-Schrank“ der Matthäus, Markus, Johannes und Lukas sowie die Muse der Musik Euterpe zeigt. Genutzt wurden diese Schränke gerne zum Präsentieren von Fayencen und edlem Geschirr. Der globale Aspekt kommt bei den Möbeln durch den Ausbau des Handelsnetzes ins Spiel, der Werkstoffe wie Elfenbein nach Europa bringt, wie eine wertvolle Schmuckkassette zeigt.

Auch andere Einflüsse aus entfernten Ländern spiegeln sich in den Möbeln wider, wie der Raum „Lack und Lust“ unter Beweis stellt. So gelangten zum Beispiel Mitte des 16. Jahrhunderts Lackarbeiten aus Japan nach Europa. Im 18. Jahrhundert erlebte die Lackkunst dort ihre Blütezeit. So findet sich in der Schau ein Lackkästchen mit Chinoiserie-Landschaften. Dass es sich dabei um den europäischen Blick auf die chinesische Kultur handelt, zeigen Details wie eine Schaukel oder eine nicht passende Kopfbedeckung.

Spiele hatten eine große gesellschaftliche Rolle

Im vorletzten Raum stehen „Musik und Spiel“ im Vordergrund. Zu den besonders spannenden Objekten zählt ein Tafelklavier aus Wien, in das ein kleinteiliges Necessaire für Näh-, Mal- und Toilettenzubehör eingearbeitet wurde. Das „Nähklavier“ steht so auch für das Frauenbild des 18. Jahrhunderts, in dem die musikalische Bildung bei Mädchen und Frauen zunehmend zum guten Ton gehörte, aber in dem auch „weibliche“ Themen wie Schönheitspflege, Malen oder Handarbeit nicht vergessen wurden.

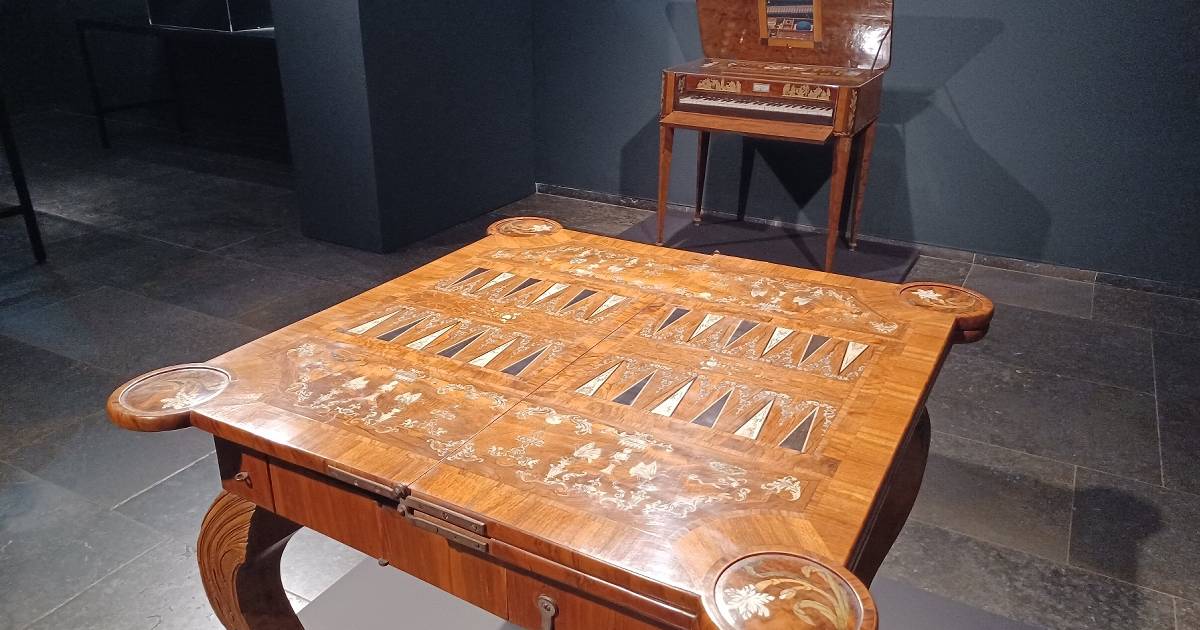

Ebenfalls eine große gesellschaftliche Rolle hatten in dieser Zeit die Spiele. Dies zeigt ein variabler Spieltisch aus Thüringen, der durch Umklappen verschiedene Spiele wie Dame, Schach, Tricktrack oder Würfeln ermöglicht. Zur filigranen Verzierung des aus einem Fürstenhaus stammenden Tisches gibt es in einem „Musterbuch“ die passenden Kupferstiche zu sehen, die als Vorlagen dienten.

Den Blick ins 20. Jahrhundert ermöglicht der Sekretärschrank „Trumeau Panoplie“ des italienischen Künstlers Piero Fornasetti, der in seinen berühmten illusionistischen, ironisch-skurrilen Entwürfen auch Einflüsse aus der italienischen Renaissance und des Surrealismus übernimmt. So sind Sonnen und Musikinstrumente, aber auch ein Harlekin der Commedia dell’ Arte mit Champagnerflöte auf dem weißen Grund zu erkennen.

Service: Die Ausstellung „Möbel mit Geschichte(n)“ läuft noch bis zum 31. August im Museum für angewandte Kunst, An der Rechtschule. Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr; Eintritt: 4, ermäßigt 2 Euro.