Die nötige Infrastruktur für Forschung, Tests und Weiterentwicklung des Produkts ist teuer. Mittlerweile aber steht die Finanzierung auf sicheren Füßen, weil die Technologie final validiert wurde.

Der Standort in Sachsen, konkret in Leipzig, bringt dabei viele Vorteile mit. enaDyne arbeitet auf wissenschaftlicher Ebene mit der HTWK, der Uni Leipzig, der TU Bergakademie Freiberg und mit einem Fraunhofer-Institut zusammen. Auch relativ viele Industriepartner aus der Region seien an Bord, betont Philipp Hahn. „Eine der großen Herausforderungen der Plasmakatalyse ist es, dass man nicht nur einspurig an einer Sache arbeitet“, sagt er, sondern man müsse die Reaktor-, die Katalysator- und die Elektrodenentwicklung vorantreiben, „und man muss auch schauen, wie man die Energie ankoppelt“, so Philipp Hahn. Für diese Sachen hat enaDyne vier weitere Startups als Kooperationspartner. Und schließlich: „Was man auch nicht vergessen darf, ist der Support hier von der Stadt und auch vom Land“, sagt Hahn.

In den nächsten zwei Jahren sollen die ersten Pilotprojekte starten, gemeinsam mit industriellen Partnern. Dann will enaDyne auch in den Produktionsmodus gehen, „weil dann haben wir tatsächlich auch ein finales Produkt, das man verkaufen kann.“ Die Nachfrage nach solchen Lösungen sei „nicht so ganz klein momentan“, fügt Hahn hinzu.

Wird die Biogas-Anlage zum nachhaltigen Plastik- oder Treibstoffproduktionsort?

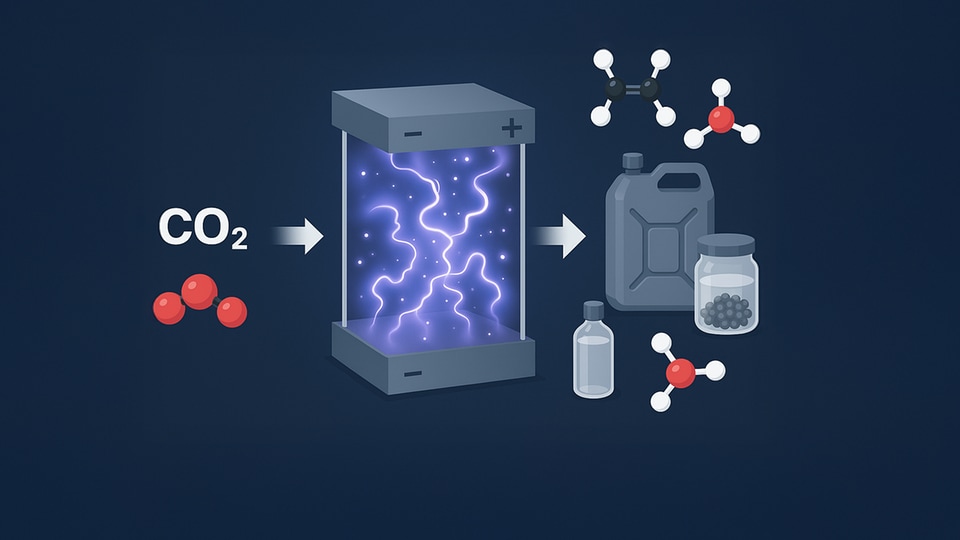

Mögliche Abnehmer der Produkte könnten zum Beispiel Biogasanlagen-Betreiber sein. Denn die könnten mit der neuen Technologie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil in Biogasanlagen ohnehin Methan (das Wasserstoff enthält) und CO₂ entstehen – wie gemacht für die enaDyne-Technologie. „Das Schöne ist ja, dass wir sowohl CO₂ als auch einen Wasserstoffträger brauchen, weil wir machen ja Kohlenwasserstoffe“, erklärt Philipp Hahn. „Und das Schöne für die Biogasanlagen ist, dass sie eben nicht, wie es jetzt passiert, das CO₂ vom Methan trennen müssen, um dann das Methan irgendwo zu verwenden, sondern die können das Gemisch in unseren Reaktor packen, und wir machen direkt aus dem Gemisch dann sinnvolle Sachen.“

Wenn man alles richtig macht, kann man auf diese Weise klimaneutrale oder sogar klimapositive Produkte herstellen, also Produkte, bei deren Herstellung weniger CO₂ entsteht, als vorher in der Luft war – wenn nämlich das CO₂ dauerhaft in den hergestellten Kunststoffen oder Baumaterialien gebunden wird. Das klingt natürlich vielversprechend. Deshalb verwundert es auch nicht, dass das Leipziger Startup schon Gründer- und Innovationspreise gewonnen hat.

Jetzt muss es nur noch Kunden geben, die so eine Technologie als Gewinn sehen. „Grundsätzlich ist immer unser Mantra: Wir dürfen keine Technologie produzieren, die beispielsweise von Subventionen oder Themen wie Carbon Credits abhängig ist“, sagt Philipp Hahn, „sondern es muss sich für den Kunden so oder so rechnen.“ Eine Kundenentscheidung, die nur von der Politik abhängt, sei kein nachhaltiges Geschäftsmodell – davon ist man bei enaDyne überzeugt.