Mittelstraße 61. Ein Ort, ein Nicht-Ort. Das Haus in Mitte, in dem Sören Kierkegaard Ende Oktober 1841 wenige Jahre nach Karl Marx Quartier bezog, ist unter dieser Adresse nicht einmal mehr zu finden. Der Geist, den der frischgebackene, mit dem preußischen Postschiff „Königin Elisabeth“ aus Kiel eingetroffene Magister der Philosophie nach Berlin mitbrachte, hätte ohnehin eher am Ausgangspunkt seiner Reise, in Kopenhagen, geweht. Kierkegaards Obsessionen hielten der Luftveränderung mühelos stand, und seine Erfahrungen in der neuen Umgebung wurden von Echos und Spiegelbildern der alten überlagert.

Was sind fremde Städte und Straßen, wenn einem die Seele den Blick verstellt. Kierkegaard wusste sogar, woran dies lag. „Man sagt, Liebe macht blind“, notierte er in seinen Tagebüchern. „Sie tut mehr als das, sie macht taub, sie macht lahm; wer an ihr leidet, er ist die Pflanze Mimosa; sie verschließt sich, und kein Dietrich öffnet sie.“

Sommerserie „Die Spur der Bücher“

Berlin als Kulisse literarischer Imaginationen: Unsere Sommerserie begibt sich auf die Spuren berühmter Bücher, die von den Straßen, Plätzen und Atmosphären dieser Stadt leben. Zum Auftakt folgen wir dem dänischen Phlosophen Sören Kierkegaard nach Mitte, wo er „Die Wiederholung“ schrieb. Das Buch ist in zahlreichen Ausgaben unter anderem beim Felix Meiner Verlag, bei dtv und in der Europäischen Verlagsanstalt erhältlich.

Zwei Monate vor seinem Berlinaufenthalt war Kierkegaard aus der Verlobung mit der acht Jahre jüngeren Bürgerstochter Regine Olsen geflohen, um sich seinem damals noch ungeschriebenen Werk zu widmen. Krank vor Eifersucht auf die Leerstelle, die er selbst hinterlassen hatte, drängte er seinen Kopenhagener Freund Emil Boesen, Regine zu beschatten. Brieflich instruierte er ihn bis ins Detail, wann und wo man ihr begegnen könne.

Der Philosoph

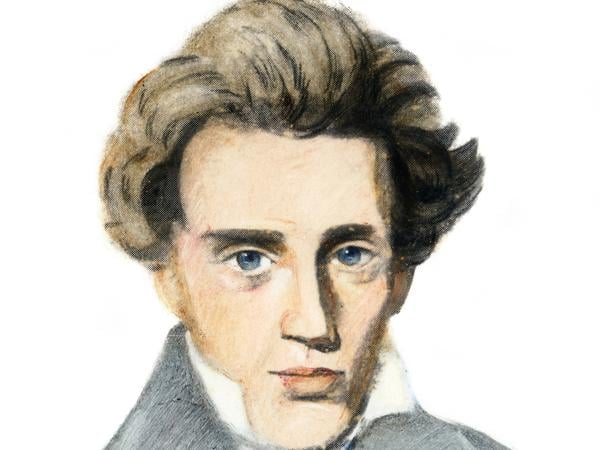

Sören Kierkegaard, 1813 in Kopenhagen geboren, war das jüngste von sieben Kindern eines wohlhabenden Wollwarenhändlers. Ab 1830 studierte er Theologie, später auch Ästhetik und Philosophie an der Universität Kopenhagen. Nach dem Tod des Vaters 1838 erbte Kierkegaard ein Vermögen, das ihm ein Leben als freier Schriftsteller in Dänemarks Hauptstadt ermöglichte. Ab 1842 veröffentlichte in rascher Folge seine größtenteils pseudonym erschienenen Werke. Als seine bedeutendsten Bücher gelten „Entweder – Oder“ (1843) und „Die Krankheit zum Tode“ (1849). Im Jahr 1855, das Erbe war aufgebracht, starb er 42-jährig an den Folgen eines Schlaganfalls.

Sören Kierkegaard (1813-1855).

Sören Kierkegaard (1813-1855).

© IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive

Zugleich entdeckte er in einer Sopranistin namens Hedwig Schulze, die in Mozarts „Don Giovanni“ an der Berliner Oper die Elvira sang, eine „frappante Ähnlichkeit“ zu Regine: „Wenn meine wilde Laune über mich kommt, so bin ich beinahe versucht, mich ihr zu nähern, nicht eben mit den solidesten Absichten.“ Es blieb beim stillen Begehren aus der Ferne.

Mangel an öffentlichen Toiletten

Außer den Wonnen der Konditorei Spargapani, die für ihn Kaffee, Schokolade und die neuesten Zeitungen bereithielt, konnte er Berlin wenig abgewinnen. Der lauthals beklagte Mangel an öffentlichen Toiletten, schränkte seinen Spazierradius ungebührlich ein. Er zankte sich mit dem Wirt des Hotel de Saxe am Gendarmenmarkt herum, wohin er Anfang 1842 zog. Der eisige Ostwind tat ein Übriges. Er verkroch sich zum Arbeiten. Immerhin kam er so mit seinem ersten großen Buch „Entweder – Oder“, das im Februar 1843 unter dem sprechenden Pseudonym Victor Eremita erschien, ein entscheidendes Stück voran.

Vor allem erwies sich der ursprüngliche Anlass seiner Reise als Enttäuschung. Kierkegaard hatte große Erwartungen in Schelling gesetzt, den Nachfolger des von ihm verachteten Hegel an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Zwei Drittel von Schellings 62 Antrittsvorlesungen „Philosophie der Offenbarung“ schrieb er sorgfältig mit, bevor er am 27. Februar 1842 wütend bilanzierte: „Schelling salbadert grenzenlos, sowohl im extensiven wie im intensiven.“ Am 6. März 1842 lief er mit dem Dampfer Christian VIII. wieder in Kopenhagen ein. Hatte er die Stadt jemals verlassen?

Rückkehr oder Ankunft?

Was heißt es überhaupt, an einen Ort zurückzukehren, den man nie in Besitz genommen hat? Ist es nicht vielmehr eine erste Ankunft? Der französische Literaturwissenschaftler Pierre Bayard hat, ausgehend von Lektüren, Relektüren und Lektürelücken, in zwei hochvergnüglichen Essays untersucht, „Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat“, und „Wie man über Orte spricht, an denen man nicht gewesen ist“.

Es geht um Fragen des Typs: Was bedeutet es, ein Buch gelesen zu haben, das man kaum mehr als durchgeblättert hat? Oder auf Orte bezogen: Was bedeutet es, sich ein Territorium zu erschließen, es aber wieder zu vergessen? Bayard fordert mit seinen Überlegungen keineswegs zu Bluff und Betrug auf. Er verteidigt Erfahrungen aus zweiter Hand, die Schriftsteller von Marco Polo bis zu Karl May anschließend erfindungsreich veredelten, weil ihnen nichts anderes übrigblieb. Nicht jeder kann überall gewesen sein. Aber wie weit, wie tief muss man sich einlassen?

Man sagt, Liebe macht blind. Sie tut mehr als das, sie macht taub, sie macht lahm; wer an ihr leidet, er ist die Pflanze Mimosa; sie verschließt sich, und kein Dietrich öffnet sie.

Sören Kierkegaard in seinen Tagebüchern

Schon Kierkegaard suchte Antworten auf solche Fragen. Die große Stadt Berlin, notierte er, nachdem er sich Anfang Mai 1843 müde und erschöpft ein zweites Mal unter neuer Direktion im Hotel de Saxe einmietete, „lässt sich wohl auch mit einem Buch und einem Kunstwerk vergleichen und ihnen an die Seite stellen. Insofern könnte bei der Wiederholung ebenso gut von einem gesteigerten Genuss die Rede sein, und wenn man ihn fände, so brauchte man sich in Anbetracht der Größe der Stadt und der Vielfalt städtischen Lebens nicht versucht zu fühlen zu glauben, diese Steigerung habe ihren Grund darin, dass man beim ersten Mal unaufmerksam gelesen oder hingesehen habe.“

Auf Abstand zur Stadt

Gegenüber Boesen bekannte er, er habe seine Spaziergänge Unter den Linden „auf und nieder“ von Neuem aufgenommen, machte aber kein Hehl daraus, dass er, wie immer, wenn er reise, „ein stummer Buchstabe“ sei, „den niemand aussprechen kann und der auch zu niemandem spricht.“ Abgesehen von diesen Ausflügen an die frische Luft grub er sich, von einem nachmittäglichen Gang ins Hotelrestaurant unterbrochen, am Schreibtisch ein. Kurz: Er erlebte in seinen drei Wochen Berlin noch weniger als im Jahr zuvor und hielt die Stadt im selben Maß auf Abstand wie sie ihn.

Die Ideen flogen ihm dennoch nur so zu. Im Angesicht der eigenen Misere reflektierte er seine Isoliertheit in „Die Wiederholung“. Der pseudonyme Erzähler dieser philosophischen Novelle, ein Psychologe namens Constantin Constantius, der gerade zum zweiten Mal nach Berlin reist, nimmt sich der Probleme eines liebesgeschädigten „jungen Menschen“ an, der zweiten Aufspaltung von Kierkegaards Persona.

Berlin selbst gerät nur in einer kurzen Beschreibung des vertrauten Wohnungsinterieurs mit nächtlicher Aussicht aufs Schauspielhaus in den Blick – und in der ausführlichen Erinnerung an eine Aufführung von Nestroys Verwandlungsposse „Der Talisman“ im Königstädter Theater ein Jahr zuvor.

Sich nach vorwärts erinnern

Wie Kierkegaard alles Tatsächliche ins Existenzphilosophische transponiert, das Wiederholung nicht als etwas nur Erlittenes, sondern als etwas zu Gestaltendes begreift, bildet ein denkerisches Virtuosenstück mit der berühmten Formulierung: „Wiederholung und Erinnerung sind dieselbe Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung, denn was da erinnert wird, ist gewesen, wird nach rückwärts wiederholt, während hingegen die eigentliche Wiederholung nach vorwärts erinnert.“

Die Wiederholung ist eigentlich kein philosophischer Begriff. Kierkegaards Biograf Joakim Garff, der diese Darstellung wertvolle Hinweise verdankt, verweist mit Recht darauf, wie sehr dieses Thema mit Variationen, das vielmehr die Variation zu ihrem Thema gemacht habe, vom Erzählerischen getragen wird. Generationen von Philosophen und Kunsttheoretikern haben sich dennoch nicht abhalten lassen, mal mehr, mal weniger akademisch über das Verhältnis des Primären zum Sekundärem, des Selben zum Anderen, des Akts zum Reenactment nachzudenken.

Die religiöse Dimension, die sich hinter Kierkegaards Verständnis von Wiederholung verbirgt, wird einen Hauch von Erdenschwere gleichwohl nicht los. Denn der hinter den Mauern des Hotel de Saxe unsichtbare Wiederholungstäter kam sowohl 1845 wie 1846 erneut für jeweils eine, dürftig dokumentierte Woche nach Berlin.

Was ihn trieb, war wohl weniger die Sehnsucht nach der Stadt und ihren Farben als deren selige Abwesenheit. Er zog sich in die Atmosphäre zurück, die ihm schon zuvor konzentriertes Arbeiten ermöglicht hatte. Dies war der Teil der Wiederholung, an den er praktisch anknüpfte.

Wiederholung und Erinnerung sind dieselbe Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung, denn was da erinnert wird, ist gewesen, wird nach rückwärts wiederholt, während hingegen die eigentliche Wiederholung nach vorwärts erinnert.

Sören Kierkegaard in „Die Wiederholung“

Wonach sucht man also, wenn man sich auf Kierkegaards Spuren begibt? Nach einer Wiederholung, die sich nicht wiederholen lässt? Der halb vergessene Essayist und Lyriker Kurt Ihlenfeld schreibt in „Stadtmitte“, seinen Spaziergängen durch die geteilte Stadt Anfang der 1960er Jahre: „Kierkegaard in Berlin – ein mich dunkel beschäftigendes Thema.“ Wie dunkel, zeigt der Versuch, seinem topografischen Vorstellungsvermögen mit Wohnungsfotos der Gebrüder Grimm in der Tiergartener Lennéstraße aus derselben Zeit aufzuhelfen. Die fremde Wohnung – ein Surrogat, um Kierkegaards Domizil im Hotel de Saxe auferstehen zu lassen.

Mehr zu Kierkegaards „Wiederholung“ Alain Robbe-Grillet im Interview „Der Romancier kann nicht lügen, weil es keine Wahrheit gibt“ Heiner Goebbels zum 70. Geburtstag Der Anti-Wagner Vigdis Hjorths Roman „Wiederholung“ Mit dem Erinnern wird man nie fertig

Die Einbildungskraft sucht sich eben am liebsten konkrete Orte, und seien diese so fragwürdig wie die Gedenktafel in der heutigen Jägerstraße 57, die nicht einmal die Koordinaten von Kierkegaards Aufenthalten in der architektonisch mehrfach überschriebenen Stadt trifft. Alain Robbe-Grillet, seit jeher ein großer Kierkegaard-Leser, wusste genau, warum er im Vorspruch zu seinem 2001 erschienenen Roman „Die Wiederholung“ warnte: „Und dann soll man mir mit dem ewigen Aufzeigen von unrichtigen oder widersprüchlichen Einzelheiten wegbleiben. Es geht in diesem Bericht um die objektive Wirklichkeit und nicht um irgendeine sogenannte historische Wahrheit.“

Das Trümmerberlin des Jahres 1949, durch das sein Protagonist, ein französischer Agent namens Henri Robin, irrt, ist in der Akribie, mit der er es schildert, so kenntlich wie unkenntlich. So erfindet er einen auf keinem Stadtplan verzeichneten toten Seitenarm des Landwehrkanals. „Die Wiederholung“ variiert den Kierkegaard‘schen Topos in raffinierten Verdopplungen und Überlagerungen ein weiteres Mal und hat das Privileg, mit dem französischen Begriff der „Reprise“ auch die Wiederaufnahme zu meinen..

Heiner Goebbels, wiederum ein großer Leser von Alain Robbe-Grillet, widmete ihm, noch ohne Kenntnis dieses Romans, ein raffiniertes Stück Musiktheater und, in einer weiteren Verwandlung, ein Hörspiel. Die Erinnerungsschleifen, in denen Robbe-Grillets Filmskript zu „Letztes Jahr in Marienbad“ schwelgt, der Prince-Song „Joy in Repetition“ und Kierkegaards Originaltext finden hier in einem die Jahrhunderte überspannenden Stimmentheater zusammen.

„Nur keine endgültige Schrift!“, heißt es in den Notizbüchern von Peter Handke, der in seinem von Kierkegaard zumindest inspirierten Roman „Die Wiederholung“ das Lied der fortwährenden Erneuerung singt: „Immer nur Nachschrift um Nachschrift.“