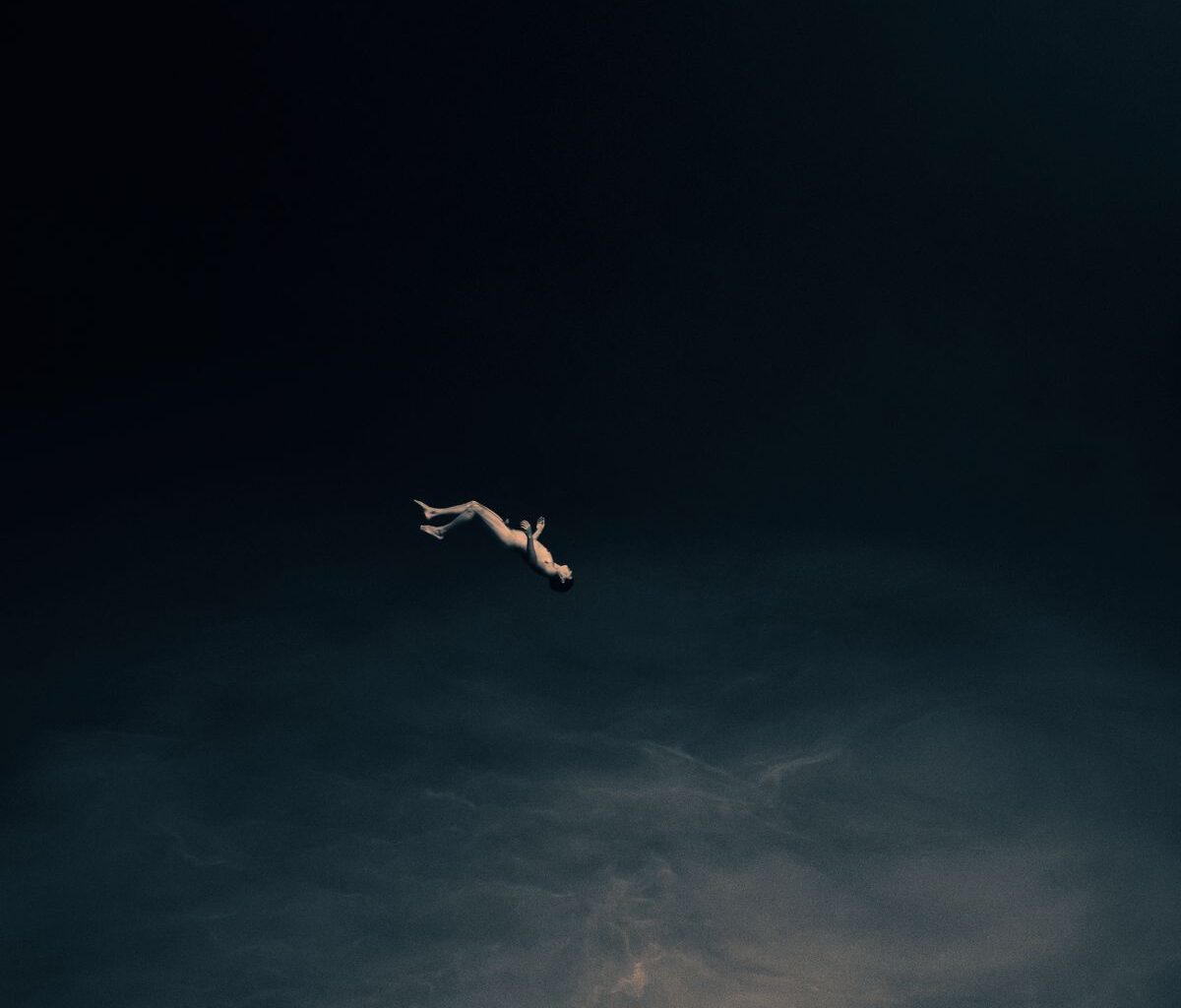

«Where Waters Meet, 3.18 Atmospheres», 2019. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel

«Where Waters Meet, 3.18 Atmospheres», 2019. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel

Die «Midnight Zone» beginnt dort, wo kein Sonnenlicht mehr hinreicht. In der Ausstellung von Julian Charrière, die derzeit im Museum Tinguely in Basel zu sehen ist, tauchen wir buchstäblich ab: in die Tiefen des Ozeans – und in die Schattenzonen menschlicher Eingriffe ins Ökosystem.

Landschaften und ihre kulturelle und geologische Geschichte sind das Kernanliegen des in Morges geborenen französisch-schweizerischen Künstlers. Im «Studio Julian Charrière» kollaboriert der 37-Jährige, der bei dem isländisch-dänischen Künstler Ólafur Elíasson studierte und heute in Berlin lebt, regelmässig mit Wissenschaftlerinnen, Ingenieuren, Filmemacherinnen und Komponisten.

Die Materialien für seine Arbeiten findet Charrière auf Expeditionen, die ihn in atomverstrahlte Gebiete, Regenwälder, Polarregionen oder wie zuletzt in die Tiefsee führen. Er bearbeitete schon Fotografien mit radioaktivem Sand, füllte Palmöl in Lavalampen oder stapelte Lithiumblöcke aus der bolivianischen Salzwüste im Ausstellungsraum aufeinander.

Das Material und die Filme seiner Reisen bringt Charrière ins Museum. Und die Erzählungen, die der Künstler im Gepäck hat. Und er weiss die entferntesten historischen und geologischen Kontexte miteinander zu verknüpfen.

Um zu beschreiben, wie Julian Charrière diese Fäden zusammenknüpft und in eine ästhetische Erfahrung überführt, kommt man um ein Wort kaum herum: Immersion. Man schaut nicht einfach auf seine Werke, häufig befindet man sich mittendrin – mit sämtlichen Sinnen.

Die Betrachter werden einem Balanceakt ausgesetzt: zwischen Eintauchen und distanzierter Betrachtung, Vertrautem und Unbekanntem, Schönheit und Bedrohung, Klischee und Nuancierung, Spiegelung und Weitblick. Die Kunst stellt sich den Widersprüchen von Ressourcenausbeutung und ökologischem Bewusstsein. Das kann sich mitunter ziemlich sportlich anfühlen. Doch wie es sich für eine immersive Ausstellung gehört, liegen Kissen bereit, auf denen man sich allen Eindrücken unvoreingenommen hingeben kann.

Abtauchen in die Mitternachtszone

Für die aktuelle Ausstellung in Basel wurden gleich drei Etagen fast gänzlich in Schwarz ausstaffiert. Im Untergeschoss des Parcours lässt «Midnight Zone» (2024) das Publikum in die Dunkelheit abtauchen. Eine gewaltige Soundkulisse umgibt einen während eines Tauchgangs, der – als Film auf eine grosse Leinwand projiziert – von der Ozeanoberfläche hinab in die immer dunkler werdende Tiefe führt.

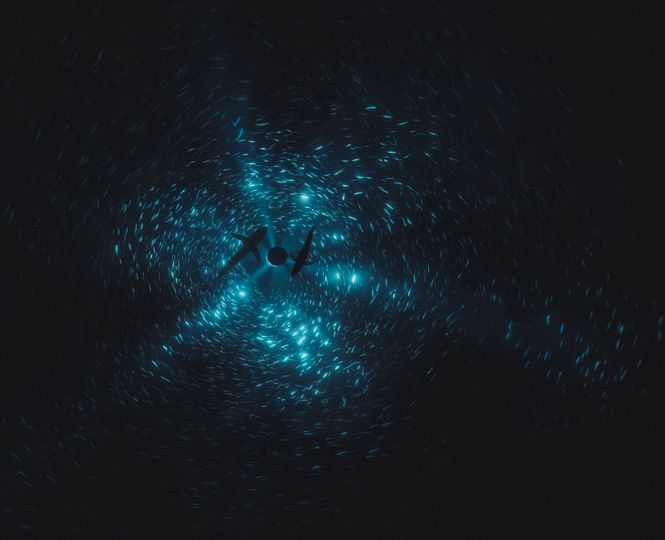

«Midnight Zone», 2024. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel

«Midnight Zone», 2024. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel

Die eigentlich tiefschwarze Umgebung ab tausend Metern unter Meer erhellt eine nachgebaute Fresnel-Linse, wie sie der Physiker Augustin Jean Fresnel einst für Leuchttürme entwickelte: um Licht zu bündeln und möglichst weit zu strahlen. Unter Wasser ziehen die Lichtstrahlen sogleich die Meerestiere an. Bald findet sich das filmische Auge inmitten eines Garnelenschwarms wieder oder wird von Haien umkreist. Die Kamera schwankt umher, bis auch für die Betrachtenden im Museum kein Oben und Unten mehr existiert. Der Leuchtkörper, der zwischendurch ebenfalls zu sehen ist und fast schon eine sakrale Stimmung erzeugt, könnte geradeso gut eine Weltraumsonde sein. Vereinzelte biolumineszente Geschöpfe, die durchs Bild schwimmen, leuchten unwirklich vor sich hin.

Allesamt beleben sie die Clarion-Clipperton-Zone, in die dieser filmische Tauchgang führt. Das Gebiet im nordpazifischen Ozean birgt auf einer Fläche rund halb so gross wie Europa besonders viele Manganknollen, die reich an Metallen und seltenen Erden sind. Daher weckt die zwischen Mexiko und Hawaii gelegene Zone seit längerem auch staatliche Begierden. Am lautesten bekundete zuletzt US-Präsident Donald Trump, internationale Richtlinien umgehen zu wollen, um diese Gegend abzugraben. Doch er ist längst nicht der Einzige, der den Tiefseebergbau forcieren will.

Dagegen spricht enorm vieles, wie Forscherinnen im Ausstellungskatalog ausführen, nur schon weil wir schlichtweg noch nicht genug über dieses Ökosystem wissen. Die Manganknollen bilden eine Basis für Tiere und Pflanzen, die sich daran andocken. Eine elektrochemische Reaktion an ihrer Oberfläche produziert der jüngeren Forschung zufolge «dunklen Sauerstoff» – ganz ohne Licht und Fotosynthese. Ähnlich wie Elíasson liefert Charrière die theoretischen Bezüge gleich mit – oft in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, deren Expertise in seine Arbeiten einfliesst. Der Umgang mit den knolligen Urgesteinen hingegen bildet in der Ausstellung selbst eher ein Grundrauschen.

In der nächsten Installation kann man die verspiegelte Linse aus dem Film auch noch live bestaunen. Sie dreht sich in der Mitte eines betretbaren Spiegelkabinetts, sodass aus allen Richtungen die Lichtstrahlen aufblitzen und eine psychedelisch-meditative Atmosphäre entsteht. Umso weniger zu sehen gibt es im dunkelsten Raum der Ausstellung, in dem es nur noch rumpelt und poltert: Akustische Aufnahmen aus der Tiefsee und tektonische Livedaten sollen den Klang vom Meeresboden wahrnehmbar machen. Viele dieser Unterwasserfrequenzen sind für menschliche Ohren normalerweise unhörbar.

Installationsansicht «Midnight Zone», 2024 (Fresnel-Linse). Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel/Matthias Willi

Installationsansicht «Midnight Zone», 2024 (Fresnel-Linse). Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel/Matthias Willi

Für die Lebewesen unter der Meeresoberfläche, erst recht in der dunklen Mitternachtszone, geben die Klänge jedoch lebenswichtige Orientierung.

Damit liegt die Ausstellung näher als beabsichtigt an der aktuellen Nachrichtenlage: In den Tagen der Ausstellungseröffnung wurde an der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Nizza ein Moratorium für den Tiefseebergbau gefordert und auch eine Initiative lanciert, die erstmals vorsieht, das Problem der Lärmverschmutzung unter Wasser global anzugehen.

Währenddessen werden Charrières Kunstwerke in Basel von sphärischen Kompositionen untermalt, die das Gewusel an Korallenriffen oder die Gesänge von Walen wiedergeben. Die Klänge werden verzerrt wiedergegeben, um die unterschiedlich schnelle Ausbreitung von Tönen unter Wasser zu spiegeln. Je tiefer man in die Ausstellung eindringt, desto beunruhigender werden die Geräusche. Irgendwann übertönt der Hall von Containerschiffen oder von Ölbohrungen die Kommunikation der Lebewesen. Im Museum hört sich das abgedreht an. In der Mitternachtszone ist es eine fatale Realität.

Eine andere Unterwasserszenerie präsentiert sich den Besucherinnen, die sich im mittleren Geschoss auf eine fast raumfüllende Ansammlung von schwarzen Kissen legen oder den Kopf nach oben drehen. Ihnen eröffnet sich die Sicht auf die Unterseite von Eisbergen. Die Filmleinwand hängt horizontal an der Decke.

Die Eisberge wirken merkwürdig aus dieser Perspektive. Ihre Textur erscheint unerwartet glitschig. Um sie herum steigen Luftblasen auf. Das hat etwas Abstossendes und zugleich auch märchenhaft Verzaubertes an sich. Während man so daliegt, lässt das Motiv der Unterseite von Eisbergen an Sigmund Freuds berühmtes Eisbergmodell denken, in dem der untere, normalerweise für uns unsichtbare Teil für das Unbewusste steht – im Gegensatz zum aus dem Wasser ragenden, sichtbaren Bewussten.

«Albedo», 2025. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel/Matthias Willi

«Albedo», 2025. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel/Matthias Willi

Den Übergängen vom Bekannten ins Unbekannte spürt Charrière auch noch andernorts nach. Für die Fotoserie «Where Waters Meet» (2019) lichtete er Apnoetaucher in mexikanischen Unterwasserhöhlen ab. Stellenweise wirken ihre nackten Körper, als wären sie dabei, sich aufzulösen oder schwerelos in einer Wolke zu schweben. Der Effekt lässt sich auf ein Phänomen namens Chemokline zurückführen: eine Wasserschicht, die sich vom umgebenden Meerwasser aufgrund einer unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung abhebt und mit den Taucherinnen visuell verschmilzt.

Charrière richtet seinen Blick auf Ökosysteme und Naturphänomene, die vom Menschen massiv beeinflusst werden – und dennoch weitgehend unbekannt bleiben. Es sind oft Schauplätze, von denen wir kein Bild im Kopf haben, weil sie jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Doch ebenso widmet Charrière sich Orten, die uns unheimlich vertraut erscheinen – fälschlicherweise.

Ein besonders hartnäckiges Klischee betrifft die Polargebiete: Eisbären auf einsamen Schollen, treibend unter strahlend blauem Himmel. Diesem verklärten Bild tritt der Film «Towards No Earthly Pole» (2019) als Kontrastprogramm entgegen. Für die Aufnahmen liess Charrière mit Lichtquellen bestückte Drohnen über nächtliche Eislandschaften fliegen. Die ohnehin schon ungewohnten Szenen wurden in Grönland und Island und über dem Aletsch- und dem Rhonegletscher gedreht. Durch die Videobearbeitung fliessen die alpinen Gletscher und die arktischen Eisfelder nahtlos ineinander, in eine zusammenhängende, unwirkliche Topografie. Im Museum tun die dunkle Umgebung und eine sphärisch klirrende Soundkulisse das Übrige. Eine gewisse Unsicherheit bezüglich der eigenen Wahrnehmung stellt sich ein: Ist diese Szenerie nun bedrohlich oder schön?

Dieser Diskrepanz am nächsten kommt wohl der Begriff des Erhabenen. Er meint die Ehrfurcht, die zum Beispiel vor einer eindrücklichen Berglandschaft aufkommen kann. Oder über einem Nebelmeer – so wie es der Romantiker Caspar David Friedrich mit seinem berühmten «Wanderer über dem Nebelmeer» (1817) ins Bild gesetzt hat. Nur stehen wir bei Charrière im Unterschied dazu nicht distanziert vor einem Berg oder einem Gemälde. Wir befinden uns in einer technologisch sichtlich komplexen, immersiven Installation.

In «The Blue Fossil Entropic Stories» (2013) transferiert Charrière die Bildsprache von Friedrich aus der Romantik direkt ins Anthropozän. Die grossformatigen Fotografien eröffnen einen frontalen Blick auf einen Eisberg – ausnahmsweise mal unter Tageslicht. Eine Figur steht darauf und wirkt im Verhältnis unbedeutend klein, verkörpert jedoch eine zerstörerische Kraft. Es handelt sich dabei um Charrière, der mit einem Gasbrenner acht Stunden lang versucht haben soll, den Schmelzprozess des Eisbergs zu beschleunigen. Ohne Erfolg.

«The Blue Fossil Entropic Stories», 2013. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel

«The Blue Fossil Entropic Stories», 2013. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel

Er hat damit eine Ikone für den menschengemachten Klimawandel geschaffen. Während die Rückenfigur des Wanderers von Caspar David Friedrich die Natur aus einer kontemplativen Haltung heraus betrachtet, steht Charrière in Interaktion mit der Landschaft. Diese absurde Handlung wird zum Symbol für die durch menschliche Eingriffe in die Natur ausgelöste Katastrophe. Immerhin steht der Künstler angesichts der verbleibenden Wucht des Eisbergs noch nicht ganz so ausgeliefert da wie die Eisbären auf ihren Schollen.

Landschaften, die den Ausstellungsraum überragen

Im Grunde versucht Charrière, gigantische Landschaften in den Ausstellungsraum zu transferieren. Dasselbe Anliegen hatte in den 1970er-Jahren schon Robert Smithson, der unter dem Label der US-amerikanischen earth art gehandelt wird. Ein bekanntes Konzept von ihm ist jenes der sites/nonsites. Es bestand im Prinzip darin, dass ein Ort (eine site) aufgrund seiner Einzigartigkeit gar nicht in einem Museum (die nonsite) gezeigt werden könne. Seine musealen Installationen, für die er Landkarten zerschnitt oder Geröll und Steine einer spezifischen Ortschaft ausstellte, führten das zwangsläufige Scheitern vor Augen.

Doch widmete Smithson sich spezifischen Orten, die mit einem Kreuzchen im Koordinatensystem eingezeichnet werden konnten. Charrière bezieht sich auf viel weitläufigere Gegenden. Deren imaginäre Präsenz speist sich ohnehin aus dem medialen Konsum von Bildern, die in der Summe eine eher unwahrscheinliche Realität darstellen. Zusätzlich haben Charrières Referenzpunkte die Eigenschaft, unsere Vorstellungskraft zu übersteigen.

Dabei schwingen auch das Ausbeuten von Ressourcen und zerstörerische Eingriffe in die Natur mit, wenn er für seine Arbeiten schwere Rohstoffe quer über den Globus transportieren lässt oder mit grellem Licht in dunkle, sensible Lebensräume vorstösst. Darum redet er nicht lange herum, sondern gesteht die eigene paradoxe Position einfach ein. Lösungen für die Klimakatastrophe gehören nicht zu seinem Angebot. Das mag manche Erwartungen enttäuschen, die sich vom Künstler einen konsequenteren Aktivismus wünschten.

Doch seine Kunst gelingt nicht trotz, sondern wegen der Widersprüche, die sie verkörpert.

Gleichermassen für Misstrauen sorgen kann die spektakuläre bis spektakelhafte Inszenierung der Ausstellung. Nicht jedes dramatische Register hätte es gebraucht. Ein dampfendes Wasserbecken in der mittleren Etage etwa wird zum eher auswechselbaren Element, das zwar staunen lässt, aber mehr über Fragen zur Museumstechnik als über das konzeptuelle Werk.

Dennoch führt das immersive Ambiente nicht dazu, dass man nur noch überwältigt dastünde oder sich in eines der Kissen fallen lassen müsste. Es ist nur folgerichtig, dass Charrière Umgebungen schafft, um unserem «terrestrischen Bias» entgegenzuwirken, wie er es nennt: Der eigene Lebensraum, so Charrière, werde von Menschen systematisch überschätzt. Zwar gehört es seit «Blue Marble» (1972) zum Allgemeinwissen, dass Wasser rund 70 Prozent der Erdoberfläche bedeckt. Doch dass die Ozeane ganze 95 Prozent der globalen Biosphäre ausmachen, bleibt eine kaum wahrgenommene Dimension unseres Planeten.

Entgegen dem teilweise schlechten Ruf von Immersion schliessen sich (unkritisches) Staunen und ein (kritisches) Bewusstsein über die ästhetischen Strategien dahinter nicht aus. Beides wird angeregt, wenn in den mystischen Polarlandschaften von «Towards No Earthly Pole» die Scheinwerferdrohnen immer wieder mal über die Leinwand fliegen.

Dunkelheit schärft die Sinne, ihre Gewichtung wird umverteilt. Diesen Kniff wendet der Künstler schon länger an. Und wenn man nach dem Besuch der fast drei Etagen in Dunkelheit plötzlich im hellen Raum mit «The Blue Fossil Entropic Stories» landet, wacht man gleich nochmals auf. Dabei ist auch dieser Effekt relativ leicht durchschaubar – und trotzdem effizient. Die vermeintlichen Illusionen untergraben sich von selbst.

Trotz ästhetischer Brüche ist Charrière überwiegend ein Künstler, der die Bruchstücke zusammenfügt.

Stretching für die Wahrnehmung

Wie eine leise Parallelerzählung zu jener der immersiven Landschaften gesellt sich das Thema der Reflexion. In «Coalface» (2024) wird die geschliffene Oberfläche einer grossen Platte aus Anthrazitkohle zum unheimlichen Zerrspiegel. Stimmt vielleicht in unserem Verhältnis zum Rohstoff etwas nicht?

«Spiral Economy», 2025. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel/Jens Ziehe

«Spiral Economy», 2025. Courtesy of the artist/ProLitteris 2025, Zürich/Museum Tinguely Basel/Jens Ziehe

An einer anderen Stelle wartet ein mit Ammoniten bestückter Snackautomat. Die Attrappe trägt den treffenden Titel «Spiral Economy» (2025). Verspiegelungen multiplizieren die Fossilien im Automaten ins Unendliche – wohl um uns daran zu erinnern, dass die natürlichen Ressourcen eben gerade nicht unendlich sind, die derzeitige Ökonomie jedoch an ihr Ende gelangt sein könnte.

Im Kleinen zeigt sich das Thema der (Selbst-)Reflexion in einem beinahe übersehenen Spiegel aus sich überlagernden silbrigen Klecksen. Das Silber wurde aus Tausenden alten Silber-Gelatine-Fotografien zurückgewonnen, quasi recycelt. Die auf den Bildern schon verfestigte Realität wurde also wieder verflüssigt.

Sigmund Freud prägte den Begriff eines «ozeanischen Gefühls» für Erfahrungen, in denen die eigenen Grenzen mit der Umwelt verschwimmen. Und in einem der Katalogessays zu «Midnight Zone» schreibt die Autorin Susan Casey über die Tiefsee: «Es ist ein Ort jenseits des Verstandes, den Egos nicht erreichen, wo Geld keine Hilfe und Demut der Eintrittspreis ist.» Tatsächlich berichten viele Menschen über ihre Taucherfahrungen, sie würden das Feld ihrer Aufmerksamkeit ausweiten. Vielleicht beschreibt das am besten, worauf Charrières Arbeiten abzielen.

Manchmal fühlt sich die Ausstellung an wie eine Dehnübung, bei der man sich der eigenen Unbeweglichkeit bewusst wird (was ja auch eine Erkenntnis sein kann). Manchmal wird aber auch eine leise Verschiebung der Sinneswahrnehmungen angestossen, der Vorstellungsraum langsam erweitert.

Die Gebiete, die Charrière verhandelt, übersteigen die Kapazitäten jedes Ausstellungsraums – und die unserer Wahrnehmung sowieso.

Das gilt, schon rein äusserlich, auch für die Basler Ausstellung selbst: Über fünf Stunden müsste man dort verbringen, um sich sämtliche Filme von vorn bis hinten anzuschauen. Das ist gewiss nicht der Anspruch.

Aber es führt einmal mehr vor Augen, dass wir – innen wie aussen – eben meistens nur die Spitze des Eisbergs wahrnehmen.

Zur Autorin und zur Ausstellung

Irène Unholz studierte Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaft und Psychologie in Fribourg und Berlin und promoviert derzeit an der Universität Fribourg. Als Kulturjournalistin interessiert sie sich besonders für ökologische und institutionelle Fragen.

Julian Charrière: «Midnight Zone». Bis 2. November im Museum Tinguely, Paul-Sacher-Anlage 1, Basel.