Aus dem Hause ZF gibt es durchaus auch Positives zu berichten: Der Zulieferer vom Bodensee hat technologisch einiges zu bieten – ganz besonders in dem immer wichtiger werdenden Segment „Chassis Solutions“ – sprich: Fahrwerk-Technologie. Denn gerade hier haben die Friedrichshafener etliche starke Lösungen parat und profitieren zudem von wichtigen globalen Mega-Trends: dem software-definierten Fahrzeug, der E-Mobilität sowie dem automatisierten Fahren.

„Kein anderes Technologieunternehmen hat heute ein solch breites Produktprogramm an Komponenten und Subsystemen“, sagt Peter Holdmann, Mitglied des ZF-Vorstands und verantwortlich für die Pkw-Fahrwerktechnik. In dem Segment, neben „Electrified Powertrain“ und „Commercial Vehicle Solutions“ einer der drei Kernbereiche von ZF, erwirtschaftet der Konzern vom Bodensee schon heute mehr als zehn Milliarden Euro und gilt als Weltmarktführer.

Ziel: Zwölf Milliarden Euro Umsatz bis 2030

Die ausgesprochen gute Marktposition von ZF in der Fahrwerk-Technologie soll nun weiter ausgebaut werden. Bis zum Jahr 2030 erwarte man einen Umsatz von „zirka zwölf Milliarden Euro“, sagt ein ZF-Sprecher auf Anfrage von Schwaebische.de. Im Gegensatz etwa zur E-Mobilität sei das Fahrwerk-Segment von ZF bereits profitabel. Wie hoch das operative Ergebnis bei „Chassis Solutions“ ist beziehungsweise wie hoch der Anteil der Division am Gesamtergebnis ausfällt, will ZF auf Nachfrage jedoch nicht mitteilen.

Auf seinem „Chassis Tech Day“ im Vorfeld der Messe IAA Mobility (9. bis 14. September in München) gab der Zulieferer nun in Friedrichshafen Einblicke in Technologie und Strategie im Pkw-„Chassis“-Geschäft.

Fahrwerk-Technologie gewinnt immer mehr an Bedeutung

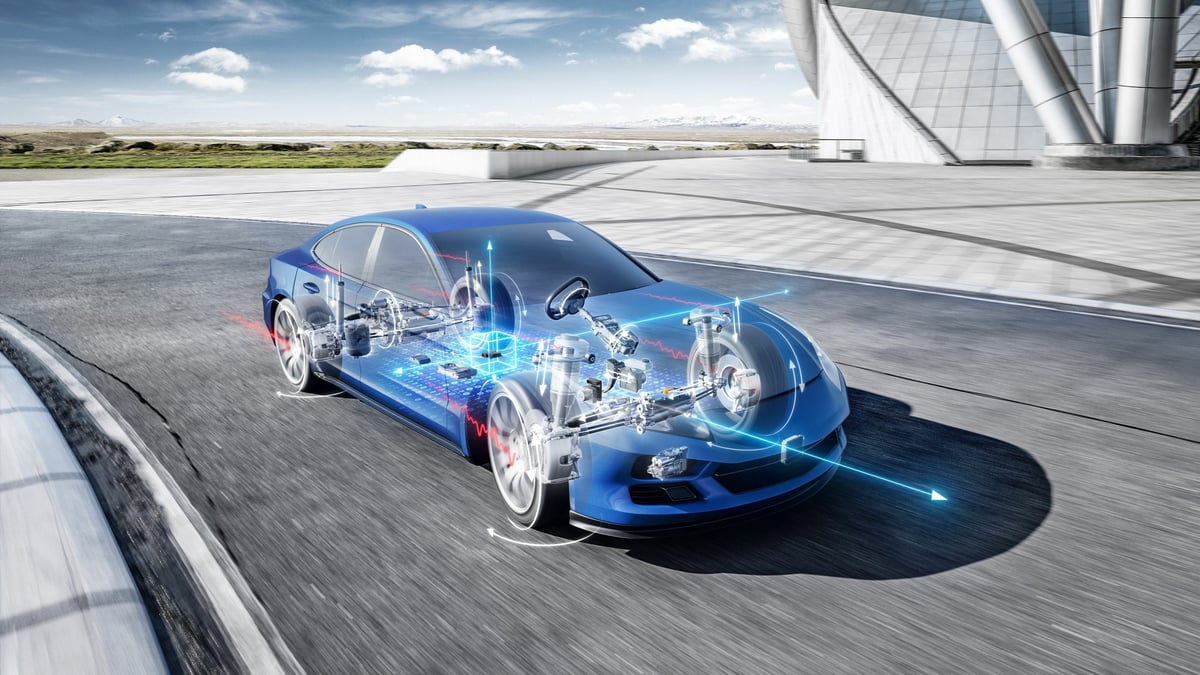

Das Thema „Chassis“ meint alles, was mit Längs-, Quer-, und Vertikaldynamik zu tun hat oder einfacher gesagt alles, was ein Auto stabil, komfortabel und sicher auf der Straße hält: Dazu gehören Lenkungen, Bremsen, Dämpfungssysteme als mechanische und mechatronische Komponenten, die Radführung mit Leichtbaulösungen für Querlenker, Streben und Spurstangen – aber auch Software- und System-Know-how, wie ZF betont. Im Mittelpunkt stehen dabei sogenannte By-Wire-Technologien, bei denen insbesondere Bremsen und Lenkungen keine mechanische Verbindung mehr zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe oder zwischen Bremspedal und Bremse haben.

Die Fahrwerk-Technologie ist laut dem Zulieferer ein Segment, das immer mehr an Bedeutung gewinnt – auch und gerade bei E-Fahrzeugen. Denn aus Sicht von ZF wird in der E-Mobilität nicht mehr wie bei Verbrennungsmotoren der Antrieb das Unterscheidungsmerkmal bei Autos sein, sondern das Fahrwerk mit dem digitalen Zusammenspiel aller Komponenten. Der damit verbundene Fahrkomfort werde vor allem beim automatisierten Fahren immer wichtiger.

Der Weltmarktführer vom Bodensee zählt in der Division „Chassis Solutions“ rund 33.000 Mitarbeiter an 60 Standorten – insgesamt sind es noch etwa 160.000 Beschäftigte im Konzern. ZF profitiert von einem enormen Bedeutungszuwachs der Fahrwerk-Technologie. Mit intelligenten Maschinen und Komponenten sowie mit System- und Software-Know-how könne man die Nachfrage nach neuen Fahrfunktionen bedienen, heißt es. ZF gewinne neue Kundenaufträge rund um den Globus, zum Beispiel in Asien, den USA und auch in Europa. Neben Mercedes-Benz und Porsche nutzen mittlerweile auch wichtige chinesische Autobauer – wie zum Beispiel Nio – die „Chassis“-Technologie von ZF.

Im moderne Auto dreht sich alles um die Software

Vor allem das software-definierte Fahrzeug wird immer konkreter. Neue leistungsfähige Controller bündeln schon heute gesamthaft die Steuerung mehrerer Komponenten – unter anderem für das Fahrwerk, also Bremse, Lenkung und Dämpfung.

„Von diesem Trend profitieren wir bei ZF doppelt“, erklärt Vorstandsmitglied Holdmann: „Einmal durch die absehbar steigende, internationale Nachfrage nach systemfähigen Komponenten, etwa nach unseren Steer-by-Wire- oder Brake-by-Wire-Lösungen. Außerdem durch den Bedarf an attraktiven Funktionen, die das Zusammenspiel der Komponenten optimal und mit hohem Nutzen für die Endkunden regeln.“

Besondere Erwartungen ruhen dabei auf „Chassis 2.0“. So nennt ZF seinen Technologie-Ansatz, der dank intelligenter und vernetzungsfähiger Maschinen und Komponenten neue Fahrwerkfunktionen mittels Software möglich macht. „Alle Produkte hat die ZF-Division Chassis Solutions schon heute im Programm“, teilt der Konzern mit. Im Mittelpunkt stehe dabei die Industrialisierung der bereits erwähnten „By-Wire-Technologien“.

ZF-Hightech auf dem chinesischen Markt

Zum Jahresbeginn ging mit dem Nio ET9 erstmals ein Fahrzeug mit einer reinen „Steer-by-Wire“-Lenkung auf dem chinesischen Markt in Serie, die Technik stammt von ZF. Zwei weitere Aufträge von chinesischen Automobilherstellern liegen bereits vor. Einen weiteren Auftrag konnte ZF von Mercedes-Benz gewinnen, die Serienproduktion startet 2026. Zum Chassis 2.0-Produktspektrum von ZF zählen ebenso aktive und semiaktive Dämpfungssysteme.

„Mit unserem Chassis 2.0-Ansatz treffen wir aktuelle Marktanforderungen passgenau“, sagt Holdmann. „Wir rechnen damit, dass wir allein mit diesem Teil unseres Produktspektrums bis zum Ende dieses Jahrzehnts etwa 33 Prozent des Weltmarktes beliefern und dabei einen Umsatz von insgesamt 4,8 Milliarden Euro erzielen werden.“ Heute macht ZF etwa eine Milliarde Euro Umsatz mit „Chassis 2.0“-Produkten. Diese würden sowohl von global aktiven europäischen und nordamerikanischen Volumenherstellern als auch von dynamischen chinesischen Autobauern sowie jungen Start-ups nachgefragt.

Ein weiteres Highlight: ZF bietet seinen Kunden Software unabhängig davon an, ob auch die entsprechenden Aktuatoren – also die Baueinheiten, die ein Signal in mechanische Bewegung umwandeln – zum Lieferumfang gehören.

Der Schlüssel dafür ist die Software-Plattform „Cubix“, die alle an der Längs-, Quer- und Vertikaldynamik beteiligten Komponenten über eine gemeinsame, einheitliche Steuerungslogik nahtlos anspricht und sie harmonisch nach den Vorgaben des Herstellers steuert – auch wenn ein Teil der dazu notwendigen und im jeweiligen Auto verbauten Fahrwerkkomponenten nicht von ZF stammt.

Fällt schon bald eine Entscheidung zur Antriebssparte?

In Gesamtkonzern sieht die aktuelle Lage indes nicht ganz so rosig aus: Im Geschäftsjahr 2024 musste ZF einen Verlust von 1,02 Milliarden Euro erleiden. Grund für das negative Nettoergebnis waren laut dem Unternehmen vor allem Einmaleffekte bei Steuern und Abschreibungen sowie hohe Rückstellungen für die Umbaukosten des kriselnden Konzerns.

Auch der Umsatz ging 2024 zurück – von 46,6 Milliarden Euro auf 41,4 Milliarden Euro. Allerdings wirke hier der Einmaleffekt aus der Entkonsolidierung der Produktlinie Achsmontagesysteme (Umsatz: 2,6 Milliarden Euro), wie ZF mitteilte. Der Konzern hat angekündigt bis zu 14.000 Stellen – allesamt in Deutschland – streichen zu wollen. Der Getriebespezialist, der sich immer mehr zum Technologie-Unternehmen wandelt, leidet unter der Transformation weg vom Verbrenner hin zu Elektro-Antrieb – und einer großen Schuldenlast von rund zehn Milliarden Euro durch frühere Zukäufe.

Noch im Juli will der Aufsichtsrat entscheiden, welche Zukunft die wichtige Antriebssparte (Division E) hat. Zunächst wurden hier drei Optionen diskutiert: ein Verbleib im Konzern unter der Führung von ZF, Partnerschaften mit anderen Unternehmen sowie auch der vollständige Verkauf der Sparte. Einen Verkauf hatte ZF-Vorstandsmitglied Mathias Miedreich zuletzt jedoch ausgeschlossen.

„Das ist keine Option – auch, weil die Division E enge Verbindungen zu anderen ZF-Sparten hat und ein integraler Bestandteil des Konzerns ist“, sagte der Chef der Sparte „Elektrifizierte Antriebstechnologien“ Anfang Juni im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Eine komplette Herauslösung würde keinen Sinn machen“, so Miedreich weiter. „Kurzum: Der Bereich steht – entgegen öffentlicher Spekulationen – nicht zum Verkauf.“

Gerüchte und Partnerschaft mit „Foxconn“

Somit dürfte alles auf eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen hinauslaufen. Die „Wirtschaftswoche“ bringt nun den taiwanesischen Elektroriesen „Foxconn“ als möglichen Kandidaten ins Spiel, ein Unternehmen, mit dem die Friedrichshafener bereits jetzt in einem Joint Venture zusammenarbeiten. Von ZF heißt es dazu nur: Das wolle und werde man nicht kommentieren. Bis Ende des Monats dürften dann alle deutlich schlauer sein.