Bibliophile Werke aus der Buchhandlungskooperative „5plus“ und der „Corvinus Presse“ bieten nicht nur herausragende Literatur, sondern auch ein haptisches Erlebnis. Außerdem erinnern sie an Zeiten, in denen Literatur und Rebellion zusammengehörten.

Texte können für autoritäre Systeme gefährlich sein. Das wissen Diktatoren und repressive Regime seit Erfindung des Buchdrucks. Also werden Zensoren beschäftigt, um die Veröffentlichung und Vervielfältigung rebellischer oder gar revolutionärer Gedanken zu verhindern.

In Ländern des ehemaligen Ostblocks wurden systemkritische Druckerzeugnisse bzw. Literatur, die nicht den ästhetischen Doktrin entsprach, daher über nichtoffizielle Kanäle vertrieben.

Dieser graue Buchmarkt wurde Samisdat genannt, ein russischer Begriff, der wörtlich mit Selbstverlag zu übersetzt ist. Dabei wurden die verfemten Texte oft mit äußerst einfachen Mitteln reproduziert, zum Beispiel durch Hektographie. Die handschriftlich oder mit Schreibmaschine verfassten Skripte, die oft auch graphische Elemente enthielten, entfalteten ihre Wirkung, indem sie auf ausgeklügelten Wegen weitergegeben wurden.

Im Regal wurden diese Werke jedenfalls nicht aufbewahrt. Nach dem Ende der Sowjetunion erhielten die oft flüchtigen Publikationen einen gewissen Kultstatus und wurden zum Gegenstand literaturwissenschaftlicher Analyse.

Die „Leipziger Streiflichter“ oder „telegraph“ in der DDR

In der DDR wurde Samisdat-Texte oft im kirchlichen Kontext veröffentlicht, der sich staatlicher Kontrolle zu entziehen versuchte. Periodika wie die „Leipziger Streiflichter“ oder „telegraph“ boten nicht nur Kritik am SED-Regime, sondern informierten auch über Themen wie Umweltschutz und alternative Lebensentwürfe.

Immer wieder schaffte es die Staatssicherheit allerdings, Informanten in die subversiven Verlagskreise zu schleusen. Heute ist bekannt, dass manche Samisdat-Veröffentlichungen lanciert wurden, um das Publikum auf indirekte Weise zu manipulieren.

Paradoxe Entwicklungen auf dem freien Buchmarkt

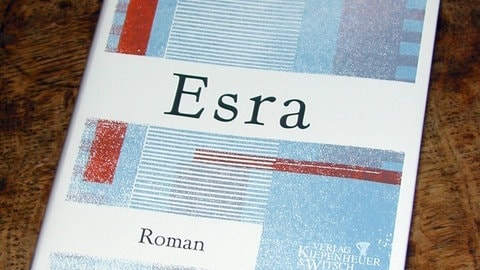

Maxim Billers Roman „Esra“ erschien 2003 bei Kiepenheuer und Witsch. Nach einer erfolgreichen Unterlassungsklage wurde das Erscheinen des Romans verboten. Eine Schauspielerin erkannte sich in der Hauptfigur Esra wieder und klagte wegen der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte.

Auch in demokratischen Marktwirtschaften gab und gibt es Grenzen der publizistischen Freiheit. Verfassungsfeindliche Titel und Schriften, die Persönlichkeitsrechte verletzen, wurden in der Bundesrepublik zwar selten, aber immer mal wieder verboten.

Da bundesdeutsche Gerichte der Meinungs- und Kunstfreiheit – insbesondere nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus – einen hohen Stellenwert beimessen, handelt es sich aber um Ausnahmefälle.

Die begleitenden Debatten in den Medien führten ironischerweise zu einer enormen Wertsteigerung der Bücher auf dem antiquarischen Markt. Wer die Erstauflage des 2003 verbotenen Romans „Esra“ von Maxim Biller kaufen möchte, muss beispielsweise mehr als 300 Euro hinlegen.

Grundsätzlich zielt der freie Buchmarkt auf maximale Verkaufszahlen. Produktion und Vertrieb sind darauf angelegt, dass Kunden möglichst unkompliziert Neuerscheinungen oder auch Titel der Backlist erwerben können, sei es über den klassischen Buchhandel oder einen Versandhändler im Internet.

Das Geschäft insbesondere mit digitalen Texten wird dabei zunehmend von Monopolisten kontrolliert, die wiederum großen Einfluss nehmen auf das Sortiment.

Das Angebot kleinerer Verlage und damit die Auswahl nicht unbedingt massentauglicher Literatur wird damit in der deregulierten Buchwirtschaft zunehmend eingegrenzt. Eine seltsam paradoxe Tendenz innerhalb eines Marktes, dessen Werbestrategen ständig eine große Vielfalt versprechen.

Die Edition der Buchhandlungskooperative „5Plus“

Auch besondere Bücher lassen sich stapeln.

Dennoch bietet der Buchmarkt, so rückläufig einige Verkaufssegmente sein mögen, weiterhin erstaunliche Nischenprodukte, die sich den ökonomischen und kulturellen Maßgaben gleichermaßen entziehen. Es gibt nämlich Bücher, die weder vom bekannten Online-Händler noch in den großen Filialketten angeboten werden, sondern nur in ausgewählten, inhabergeführten Buchhandlungen.

Um Billers neue Novelle „Der unsterbliche Weil“ in Berlin zu erwerben, muss man zu „Schleichers“ nach Dahlem fahren, denn der Band ist in der Edition der Buchhandlungskooperative „5Plus“ erschienen, zu der Buchhandlungen gehören „Lehmkuhl“ in München, „Felix Jud“ in Hamburg, „Haymon“ in Innsbruck und „Librum“ im Schweizerischen Baden.

Im SWR-Sendegebiet gehören die „Aegis“-Buchhandlungen in Ulm zu „5Plus“. Die Anreise zu einer der genannten Läden lohnt sich tatsächlich, weil Billers Buch nicht nur literarisch überzeugt, sondern ein gestalterisches Schmuckstück ist. Vielleicht ist diese künstliche Verknappung der Ware inzwischen eine Möglichkeit, zumindest partiell kulturelles Kapital zu gewinnen.

„Schröder erzählt“ und der Geist der 68er

Reich geworden sind aber noch die wenigsten Buchidealisten. Manche Selbstverleger waren immerhin so clever, dass sie einen exklusiven Vertriebsweg mit dem Nimbus der Avantgarde verbunden haben und davon jahrelang gut leben konnten.

Ein Beispiel ist Jörg Schröder, sagenumwobener Erfinder des MÄRZ-Verlags, der Ende der 1960er Jahre die amerikanische Beat-Literatur nach Deutschland brachte und seine knallgelben Bücher zeitweilig mit Pornografie finanzierte. Nach dem vorläufigen Ende des Verlags setzte Schröder, der sich auch als Autor („Siegfried“, „Cosmic“) begriff, auf ein exklusives Abo-Modell.

Barbara Kalender ist Verlegerin des MÄRZ Verlags.

„Schröder erzählt“ hieß die Reihe, die er von Mai 1990 bis Juni 2018 zusammen mit seiner Frau Barbara Kalender herausgab. Die in gewisser Regelmäßigkeit publizierten Bände wurden von dem umtriebigen Verlegerpaar auf dem Werkdruckpapier „Poet“ gesetzt, eigenhändig im edlen Chromolux-Karton gebunden, nummeriert, signiert und verschickt. Insgesamt kamen in diesem Verfahren insgesamt 3760 Druckseiten zusammen.

Jörg Schröder erzählt darin von seinem turbulenten Verlegerleben und den Abgründen im Buchgeschäft der alten Bundesrepublik. Die Abonnenten-Kartei enthielt vermutlich das Who is Who des westdeutschen Literaturbetriebs.

„Schröder erzählt“ ist unterhaltsame Szene-Aufklärung, die aus dem Geist der 68er-Revolte entstand. Bis heute hat es ein ähnliches Projekt im deutschsprachigen Raum nicht gegeben. Vielleicht weil der literaturbetriebliche Gossip in den (a)sozialen Medien kostenfrei zu haben ist.

Bücher als Wunderkammer

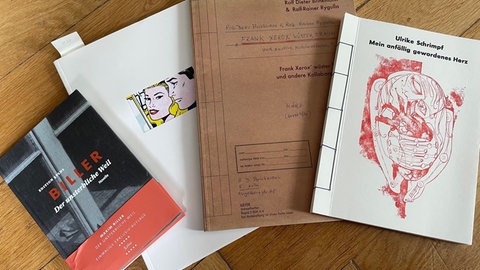

Zum MÄRZ-Kosmos gehörten eine Zeitlang die Schriftsteller Ralf-Rainer Rygulla und Rolf Dieter Brinkmann, die gemeinsam die legendäre „Acid“-Anthologie veröffentlichten. Dieses Konglomerat aus Lyrik, Prosa, Essayistik, Interviews, Textmontagen, Comic-Strips und Fotos war eine literarische Dokumentation amerikanischer Subkultur und machte den MÄRZ-Verlag 1969 auf einen Schlag bekannt.

Wie radikal Rygulla und Brinkmann arbeiteten, zeigt ein aktueller Reprint aus dem Frankfurter Dielmann-Verlag. „Frank Xerox´ wüster Traum und andere Kollaborationen“ ist ein wilder Mix im Stile von „Acid“, nur dass dieser rauschhafte Band aus Cut-up-Prosa, Gedichtfragmenten, Sex-Bildchen und popliterarischen Reflexionen (etwa über Joseph Beuys) nach Fertigstellung 1970 keinen Verlag fand und erst ein halbes Jahrhundert später veröffentlicht worden ist.

Frank Xerox‘ wüster Traum

und andere Kollaborationen

![]()

Rolf Dieter Brinkmann, Ralf-Rainer Rygulla – Frank Xerox wüster Traum und andere Kollaborationen

Die Berliner Corvinus Presse

Einen ebenfalls radikalen, aber dem Publikum zugewandten Weg geht die Berliner Corvinus Presse. Der Berliner Kleinstverlag, der in der Tradition der 1926 gegründeten Rabenpresse steht, wird seit Wendezeiten von Hendrick Liersch betrieben.

Die Bücher sind bibliophile Wunderkammern, in denen abseitige Literatur mit Grafiken, Zeichnungen, Linolschnitten und Radierungen kombiniert werden. Jedes Werk aus der Corvinus-Presse – in der Regel im traditionellen Handsatz und mit Japanbindung hergestellt – ist ein haptisches Erlebnis.

Wegen der speziellen Machart hat sich der Verleger auf Lyrik, Aphorismen und Kurzprosa spezialisiert. Es finden sich mit Hans Neuenfels, Guntram Vesper und Otto Jägersberg durchaus bekannte Namen in der Publikationsliste, doch der Verlag konzentriert sich auf Veröffentlichungen noch nicht arrivierter Autorinnen und Autoren.

Expressive Lyrik mit krassen Grafiken

Ein wahrlich eigensinniges Buch aus der Corvinus Presse ist Ulrike Schrimpfs aktueller Gedichtband „Mein anfällig gewordenes Herz“. Das vornehmlich über den Verlag zu beziehende Werk enthält nicht nur expressive Lyrik der in Augsburg lebenden Schriftstellerin, sondern auch krasse und äußerst passende Grafiken von Axel Holst, der eher als Schauspieler und Regisseur bekannt ist.

Jörg Schröder würde das vorbildlich editierte Buch garantiert mögen, Brinkmann und Rygulla hätten an der sprachlichen und bildlichen Direktheit ihre helle Freude. In despotischen Verhältnissen gäbe es Schrimpfs Lyrik vermutlich nur als Samisdat unter dem Ladentisch:

„Wenn du nackt bist, sieh

einmal genau hin, trau dich

ruhig, fest, genau und ohne

Erschütterung, sieh dich

an, was du in Wahrheit noch

nie getan hast in deinem

ganzen Leben.“

Nicht nur für Buchrebellen

Buchrebellen und Literaturavantgardisten scheinen über die Jahrzehnte hinweg durch ihre Texte miteinander zu kommunizieren. Man muss sich nur auf die literarischen Referenzsysteme einlassen und in die kulturellen Echoräume hineinhören.

So konform die Literatur im durchkalkulierten Buchbetrieb auch manchmal erscheinen mag, es gibt sie noch, die literarischen Überraschungen in Verlagen, die andere Vertriebswege beschreiten. Warum bei Amazon kaufen, wenn es anderswo noch viel schönere Bücher gibt?