Essen. Eine Untersuchung mittelalterlicher Bücher aus Frankreich und deren Materialien hat eine verblüffende Erkenntnis hervorgebracht.

Eine wissenschaftliche Untersuchung zahlreicher Bücher aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die in europäischen Klöstern aufgefunden wurden, hat bemerkenswerte Erkenntnisse hervorgebracht. Besonders überraschend für die Forscherinnen und Forscher war die Analyse der verwendeten Stoffe: Es zeigte sich, dass ein erheblicher Teil der Schriften in ungewöhnlich haarigen Materialien gebunden war, die von einem Tier stammten.

Verblüffende Studie: Diese überraschenden Materialien wurden als Buchschutz benutzt

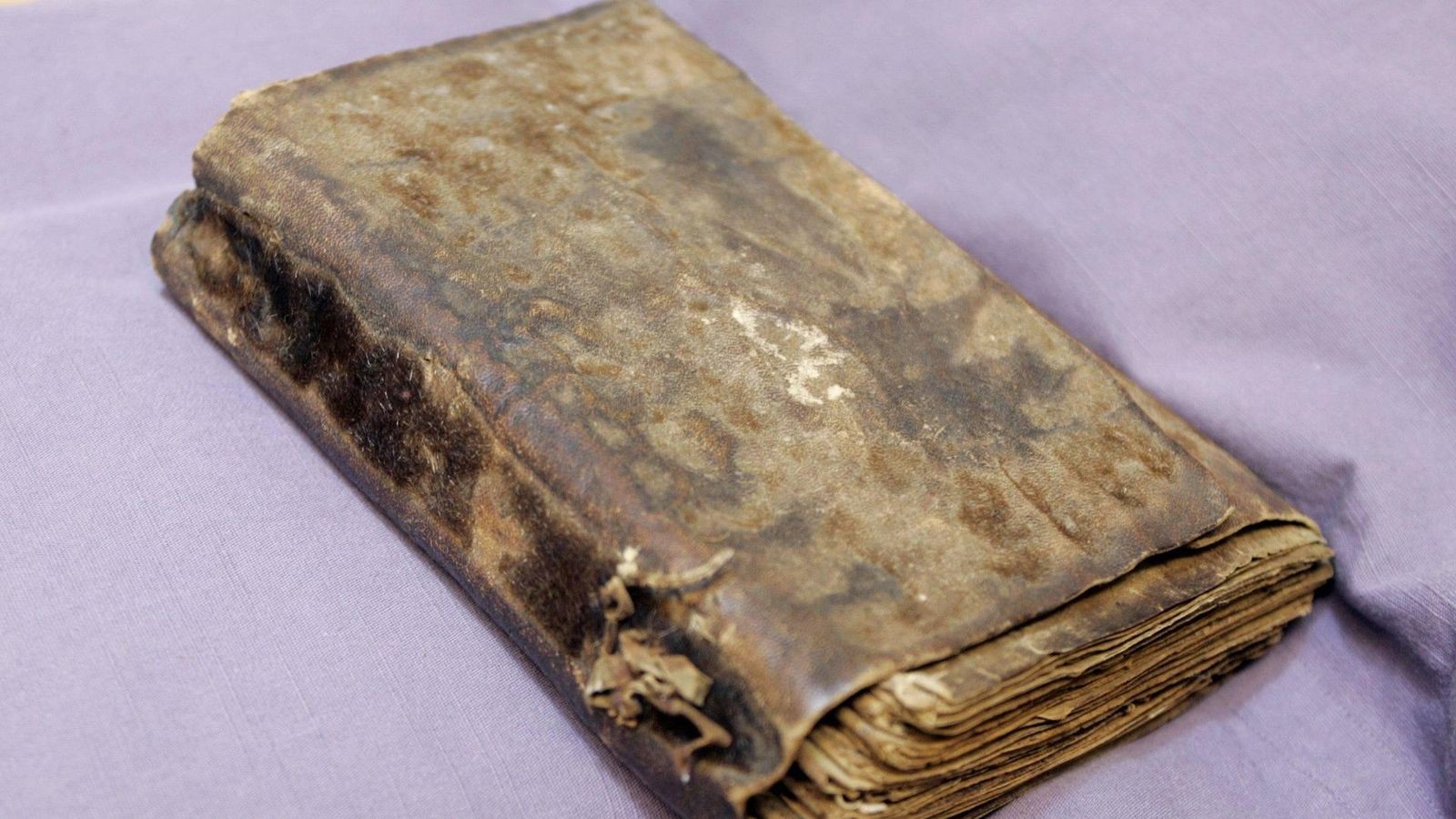

In einer in der Fachzeitschrift „Royal Society Open Science“ veröffentlichten Studie unterzog ein Forscherteam 32 mittelalterliche Bücher einer sogenannten biokodikologischen Analyse – einer Methodenkombination, die darauf abzielt, biologische Informationen aus historischen Buchmaterialien zu gewinnen. Im Fokus standen insbesondere die äußeren Schutzhüllen, sogenannte Chemisen, die traditionell aus Tierhäuten wie Wildschwein- oder Hirschleder gefertigt wurden. Die aktuelle Untersuchung ergab jedoch, dass einige dieser Bucheinbände aus der Haut von Robben bestanden – ein bis dato kaum dokumentiertes Phänomen.

Ausgangspunkt der Studie war die Bibliothek der Zisterzienserabtei Clairvaux in der Champagne (Frankreich), in der sich rund 1450 mittelalterliche Handschriften befinden. Die Forscher konzentrierten sich auf 19 Manuskripte aus der Zeit zwischen 1140 und 1275, die von den Schreibern der Abtei selbst verfasst wurden. Mittels Massenspektrometrie – einer Technik zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung – sowie durch die Analyse alter DNA konnten sie feststellen, dass sämtliche untersuchten Bände mit Häuten von Flossentieren, insbesondere Robben, eingebunden waren.

Ein FUNKE Liebe

Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der

Werbevereinbarung

zu.

Darüber hinaus identifizierte das Team 13 weitere sogenannte „haarige Bücher“ aus Tochterabteien in Frankreich, England und Belgien, die zwischen 1150 und 1250 entstanden waren. Auch diese Manuskripte wiesen Einbände aus Robbenhaut auf.

Bucheinband aus Robbenfellen: Woher haben die Klöster die Buchmaterialien bekommen?

Durch die Analyse alter DNA konnten die Forscher acht der Bucheinbände präzise Tierarten zuordnen, darunter Hafen-, Sattel- und Bartrobben. Die Häute stammten aus einem bemerkenswert weiten geografischen Spektrum, das Skandinavien, Dänemark, Schottland sowie Grönland oder Island umfasste. Laut Studienleiterin Élodie Lévêque von der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne gelangten die Felle vermutlich über Handelswege oder als kirchlicher Zehnt (einer Art Steuer) in die Klöster. Ohne den Zugang zu nordischen Quellen seien solche Einbände kaum denkbar gewesen.

Alle analysierten Robbenfellbücher stammten aus Abteien entlang bedeutender mittelalterlicher Handelsrouten, die auch mit dem nordischen Fell- und Walross-Elfenbeinhandel verknüpft waren. Die Zisterzienser, so Lévêque, bevorzugten helle, schlichte Luxusmaterialien – ein ästhetisches Ideal, dem Robbenhaut entsprach. Benediktiner hingegen neigten zu dunkleren Tönen. Es ist zudem möglich, dass den Mönchen die tierische Herkunft ihrer Buchhüllen unbekannt blieb, da es im Altfranzösischen keinen Begriff für Robben gab.

Kein Zusammenhang zwischen Inhalt und Materialien: ästhetische und funktionale Eigenschaften überzeugten

Die Entdeckung von Robbenfelleinbänden in mittelalterlichen Handschriften stellt bisherige Annahmen über die bei der Buchbindung verwendeten Tierarten infrage. Die Studie weist zudem auf ein weitreichendes und stabiles Handelsnetz zwischen grönländischen Nordmännern und französischen Abteien hin.

Ein Zusammenhang zwischen dem Inhalt der Bücher und dem verwendeten Material ist nicht ersichtlich; schriftliche Hinweise auf die bewusste Wahl von Robbenhaut fehlen. Laut Élodie Lévêque wurden die weißen, pelzartigen Einbände vermutlich aufgrund ihrer ästhetischen und funktionalen Eigenschaften geschätzt – insbesondere wegen ihrer wasserabweisenden Oberfläche – und weniger aufgrund ihres zoologischen Ursprungs.