Man könnte die letzten 200 Jahre auch so erzählen: Nach dem Tod von Goethe und Hegel fühlte man sich nur mehr epigonal. Doch, wie die antiken Epigonen mit der Eroberung Thebens, zugleich als Vollender dessen, was die Väter wollten. Bald erhob sich gegen das Goethe’sche „Weh dir, daß du ein Enkel bist“, der sozialistische Optimismus, dass es die Enkel besser ausfechten würden. Anbetung der Zukunft. Damit die Moderne und die Avantgarden. Leider auch der Zivilisationsbruch der Nazis. Auf den Literaturwissenschaftler und Philosophen Friedrich Theodor Vischer anspielend: „In unserer experimentellen Gesellschaft versteht sich alles von selbst, nur das Moralische nicht.“

Und: „Den vielfach gegensätzlichen Einflüssen vonseiten eines nur äußerlich noch angenommenen Glaubens und einer halb begriffenen Wissenschaft ausgesetzt, wird diese wachsende Schicht der Halbgebildeten eine leichte Beute misanthropischer Auffassung werden, wenn der Horizont der Zeit verdunkelt ist genauso leicht, wie sie einmal im ausgehenden 19. Jahrhundert unter freundlicheren Aspekten die Beute eines nicht weniger bedenkenlosen Optimismus geworden war.“

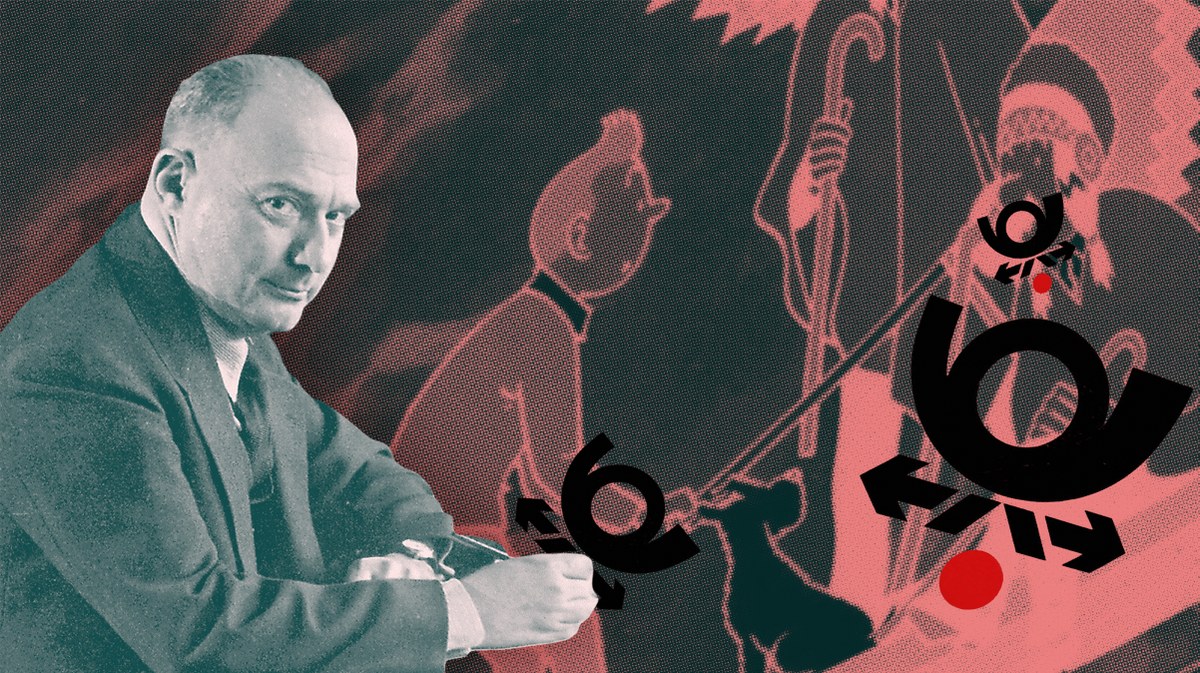

So dezent ging der Philosoph Helmuth Plessner, der die Verfolgung durch die Nazis überlebt hatte, 1952 das Thema der Unmenschlichkeit und Menschenverachtung in seiner Antrittsvorlesung in Göttingen an. Zwei seiner Essays kann man jetzt nachlesen, wobei die Aktualität sich von selbst versteht.

Doch das ist vom Post aus gesehen Präposterium. Längst geht nur noch das Post ab. Postindustriell, Post-Covid, postmortal …

Der Philosoph Dieter Thomä hat sich in seinem Nachruf auf eine Vorsilbe tief in den ubiquitären Postismus eingearbeitet – und kommt mit einem elegant geschriebenen Buch heraus, das unbedingt zu empfehlen ist! Es vertreibt zwar nicht die Gespenster, aber bläst die Wortnebel drum herum weg. Kultur- und philosophiegeschichtlich eingebettet, untersucht es die diversen Stichwortgeber in ihrer Genealogie, fasst Positionen pointiert zusammen, setzt sie in Beziehung. Er konzentriert sich dabei auf die drei Oberpostdirektionen: Posthistoire, mit dem Nebenpfad Postheroismus, Postmoderne, mit der Sackgasse Posthumanismus, und Postkolonialismus.

Gemeinsam ist ihnen, das Vergangene, über das sie sich jeweils erheben wollen, sich als „Klotz ans Bein“ zu binden. Thomä plädiert dafür, statt im Post sich auf der „Schwelle“ zu sehen, unterwegs, ohne Vergangenheitsüberbietung wie -vergessenheit. Besonders deutlich wird der Doublebind des Postkolonialismus, der um der eigenen moralischen Überlegenheit (und Alimentation) willen, Kolonialismus und Rassismus „strukturell“ am Werk sieht, allerdings nie bei seinen Mündeln, sondern stets nur unter unter der weißen Haut.

Nun kann und muss man darüber streiten, ob überhaupt oder in welchem Maße die Gegenwart sich zum Vormund von Vergangenheiten aufschwingen darf. Wann wird Gerechtigkeit zur Selbstgerechtigkeit? Welche Mittel sind beim Sündenexorzismus der Vergangenheit erlaubt? Davon unmittelbar betroffen sind die sogenannten Völkerkundemuseen. Wie geht man mit dem Geist, aus dem sie entstanden, wie mit den Provenienzen der Objekte um? In einer Moraloffensive, in der sich Wissenschaft, Politik, Kunst und Museumsdidaktik zur Avantgarde der Menschheitsläuterung zusammenfinden. Mathias Brodkorb hat einschlägige Museen be- und untersucht. Berlin, Leipzig, Wien, Hamburg, sowie die Biennale 2024 in Venedig. Er fand dort statt erneuerter Aufklärung postkoloniale Mythen und Spuren eines modischen Narrativs.

Einseitiges Verschweigen, Erfindungen, Märchen, gar Lügen – verblendetes Eifern in der höheren Gewissheit des Menschheitsdienstes. Doch: „Die Weltgeschichte ist ein vertracktes Ding.“ Sklaven und Versklaver, Ausbeuter und Wohltäter, Geraubtes und Verkauftes, Banales und Erhebendes sind weit verquickter, zeigt er, als die schulmeisternde Weisheit sich zusammenträumt.

Die alte, ewig junge Comic-Serie um Tim und Struppi wird Martin Meyer, der jahrzehntelang das Feuilleton der NZZ prägte, zum Anlass seiner Menschenkunde. Leben, schreibt er einleitendend, sei „die Überwindung von Widerstand. Der erste Widerstand wird durch die Geburt besiegt. Dem vermutlich letzten haben wir nichts entgegenzusetzen.“ Da darf der „Gegenwind“ nicht fehlen, nicht die böse Überraschung und der finale Abgang: „Am liebsten wäre man, wenn es einen trifft und betrifft, selbst nicht mit von der Partie.“ 33 Stationen aus dem täglichen Leben dienen ihm zu ebenso gebildeten wie lebensnahen Reflexions-Miniaturen über Widerständiges und Rüstzeug. Von Apokalypse bis Zerstreutheit reicht das, dazwischen so Verschiedenes wie Eigentum, Geduld, Genuss, Gewohnheit, Schreiben, Schlaf, Treue, Überraschungen und Wünsche. Eine bewundernswerte Übung in Aufmerksamkeit und Bedacht!

Unmenschlichkeit und Menschenverachtung. Zwei Essays

Helmuth Plessner

Reclam 2025, 70 S., 7 €

Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe

Dieter Thomä Suhrkamp 2025, 399 S., 28 €

Postkoloniale Mythen. Auf den Spuren eines modischen Narrativs

Mathias Brodkorb

zu Klampen! 2025, 272 S., 28 €

Menschenkunde. 33 Stationen aus dem täglichen Leben inspiriert von Tim und Struppi Martin Meyer

Kein & Aber 2024, 152 S., 24 €

Unmenschlichkeit und Menschenverachtung. Zwei Essays

Helmuth Plessner

Reclam 2025, 70 S., 7 €

Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe

Dieter Thomä Suhrkamp 2025, 399 S., 28 €

Postkoloniale Mythen. Auf den Spuren eines modischen Narrativs

Mathias Brodkorb

zu Klampen! 2025, 272 S., 28 €

Menschenkunde. 33 Stationen aus dem täglichen Leben inspiriert von Tim und Struppi Martin Meyer

Kein & Aber 2024, 152 S., 24 €