DruckenTeilen

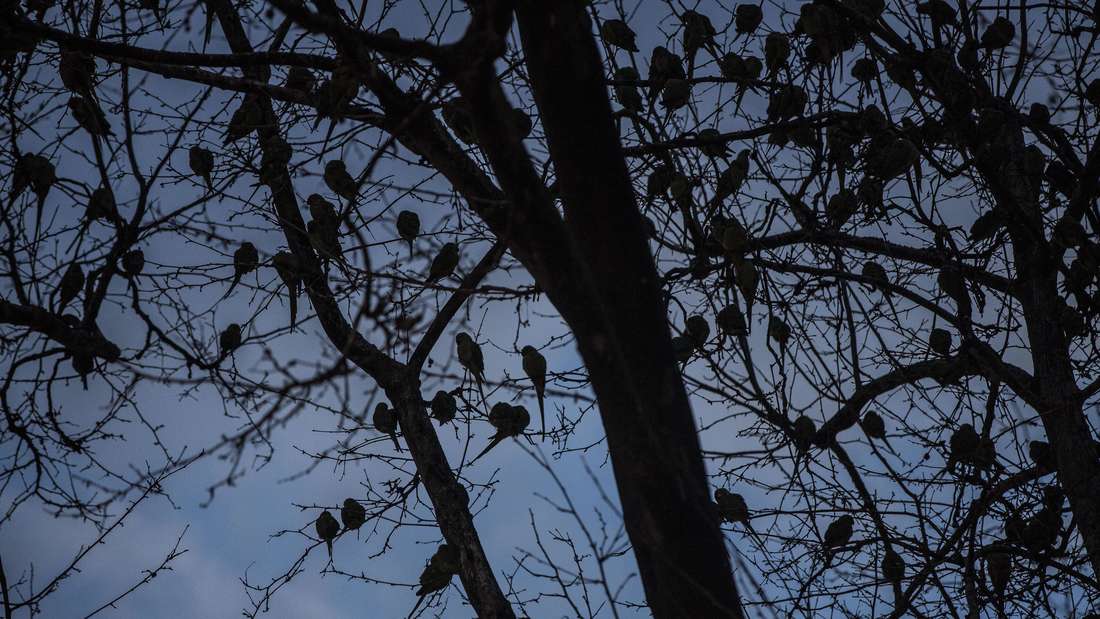

In Wiesbaden gibt es mindestens 4800 Halsbandsittiche und rund 1000 Alexandersittiche. © Michael Schick

In Wiesbaden gibt es mindestens 4800 Halsbandsittiche und rund 1000 Alexandersittiche. © Michael Schick

Nach 50 Jahren wird das Monitoring der Papageienvögel eingestellt. Was das für die Stadt bedeutet.

Wer abends über die Wilhelmstraße in Wiesbaden spaziert, erlebt ein lautes Spektakel: Dutzende, manchmal Hunderte grün schillernde Vögel fliegen kreischend durch die Dämmerung und verschwinden in den Bäumen entlang der Prachtstraße. Es sind Halsbandsittiche und Alexandersittiche. Einst kamen sie aus Asien und Afrika, heute gehören sie zum Stadtbild.

Laut der letzten Zählung leben in Wiesbaden rund 4800 Halsbandsittiche und etwa 1000 Alexandersittiche – so viele wie noch nie zuvor. Doch jetzt endet eine Ära: Nach fünf Jahrzehnten wird die regelmäßige Bestandsaufnahme eingestellt.

„Die Zählungen waren enorm aufwendig“, sagt Oliver Weirich. Er ist Biologe und ehrenamtlich im Arbeitskreis Wiesbaden/Rheingau-Taunus-Kreis der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) tätig. Um die Tiere zu zählen, verteilten sich sieben Personen auf drei bekannte Schlafplätze in der Stadt. Um diese überhaupt zu finden, war wochenlange Vorarbeit nötig.

Keine Daten aus anderen Städten

Nach stagnierenden Zahlen zwischen 2021 und 2023 in Wiesbaden und einer Ausbreitung der Sittiche in das Rhein-Main-Gebiet hofften die ehrenamtlich tätigen Vogelkundler:innen der HGON, das Ende des Populationswachstums könnte erreicht sein – bis 2024 ein Höchstwert ermittelt wurde. Wie sich die Population weiterentwickelt, bleibt offen – auch weil Zahlen aus anderen Städten fehlen. Ob einzelne Tiere zwischen Wiesbaden, Mainz oder Frankfurt pendeln, lässt sich nicht sagen. Das schmälert den Aussagewert der Wiesbadener Daten.

1975 war die erste Freilandbrut des Halsbandsittichs in Wiesbaden dokumentiert worden. Die heute wild lebenden Vögel sind Nachkommen von Tieren, die aus Gefangenschaft in Freiheit gelangten. Wiesbaden bot und bietet ihnen mit seinem milden Klima und dem alten und teilweise exotischen Baumbestand gute Bedingungen. 1987 brüteten dann zum ersten Mal Alexandersittiche in der Stadt. Sie sind größer als die Halsbandsittiche und tragen auf den Schultern einen braunroten Fleck.

Gefahr für die heimische Tierwelt?

Die ersten Schlafplätze von Halsbandsittichen außerhalb der Stadt lagen in Mainz und Frankfurt. Danach folgte Oestrich-Winkel. Inzwischen haben Fachleute beobachtet, dass sich die Papageienvögel bis nach Rüsselsheim, in den Kreis Groß-Gerau, nach Darmstadt und zur Bergstraße ausgebreitet haben.

Doch was bedeutet der wachsende Bestand für die heimische Tierwelt? „Die eigentliche Frage ist nicht, ob es mehr werden, sondern wo sie sich niederlassen“, sagt Weirich, der auch für die Staatliche Vogelschutzwarte Hessen tätig ist. Brüten sie weiterhin in den Städten oder besiedeln sie künftig auch naturschutzfachlich wertvollere Lebensräume wie Auwälder oder Streuobstwiesen?

Es gebe die Sorge, dass die Sittiche einheimischen Vögeln die Bruthöhlen streitig machen könnten. Studien deuteten aber bislang nur auf eine mäßige Konkurrenz unter den Tieren hin. Solange die Sittiche überwiegend in Städten brüteten, würden sich ihre Lebensräume von denen gefährdeter einheimischer Höhlenbrüter ausreichend unterscheiden. Eine Konkurrenz würde so vermieden. „Wichtig wäre es, Brutvorkommen von Sittichen außerhalb von Städten zu beobachten.“ Weirich verweist auf eine Studie zu Fledermäusen aus Spanien. Danach hätten Halsbandsittiche zu einem massiven Rückgang einer bedeutenden Fledermaus-Population beigetragen.

Sittiche knabbern Gänge in Hausfassaden

In ihrer Heimat Indien seien die Halsbandsittiche ein bedeutender Schädling für die Landwirtschaft, erklärt der Biologe weiter. In Europa, wo sie eher in Städten lebten, verursachten sie zwar auch Schäden auf Feldern und Wiesen – aber eher kleinräumig und punktuell. „Regelmäßig berichten mir Wiesbadener über Verbiss an Blüten und Früchten von Obstbäumen in ihren Gärten.“

Immer häufiger entdecken die Tiere jedoch Styropor-verkleidete Fassaden für sich. Mit ihren Schnäbeln graben sie bis zu zwei Meter lange Gänge ins Dämmmaterial, um dort zu brüten. Das sei in Wiesbaden kein Einzelfall mehr, sagt Weirich. Auch aus Köln und Heidelberg seien vergleichbare Schäden bekannt.

Sein Rat für Neubauten und Sanierungen: glatten Putz statt grobkörnigen Putz nehmen. Das erschwere den Vögeln den Zugang – und spare möglicherweise teure Reparaturen.