In den Dörfern rund um Winsen brannten im 16. und 17. Jahrhundert die Scheiterhaufen. Frauen und auch Männer wurden der Hexerei beschuldigt, gefoltert und hingerichtet. Der Heimat- und Museumsverein hat jetzt ein Buch herausgegeben, das die Verfolgung im Landkreis Harburg umfassend dokumentiert. Der Autor Hartmut Blecken hat dafür drei Jahre lang recherchiert, gelesen, ausgewertet und geschrieben.

Hartmut Blecken zeichnet in „Wegen Zauberei gütlich und peinlich befragt“ nicht nur den Ablauf der Hexenprozesse nach, sondern stellt die Geschehnisse in Winsen, Harburg und Moisburg in einen größeren historischen Zusammenhang. Er beginnt bei der Begriffsdefinition und arbeitet sich über die kirchlichen und weltlichen Strukturen hin zu den konkreten Fällen in den Archiven vor. Jede erhaltene Akte wird transkribiert und eingeordnet. So entsteht ein dichtes Bild einer Zeit, in der Aberglaube, Machtverhältnisse und sozialer Druck Menschen das Leben kosteten.

Der Ablauf der Prozesse war meist gleich: Eine Person wurde angezeigt, etwa wegen eines Schadenzaubers, oft aus Neid oder Missgunst. Dann übernahm der Ortsvogt das erste Verhör. Es folgte die Überstellung an das Amt und die Inhaftierung im Schlosskeller in Winsen. Vor Gericht mussten sich die Beschuldigten vor dem Amtmann, dem Ortsvogt, dem Schreiber und einem Vertreter der Herzogin verantworten. In der sogenannten gütlichen Befragung wurden sie mit Fragen konfrontiert: Ob sie mit dem Teufel im Bunde standen, an Hexensabbaten teilnahmen, Tiere verzauberten, Menschen schadeten oder Gott abgeschworen hatten. Leugneten sie, begann die peinliche Befragung, also Folter. Streckbank und Beinschrauben zwangen sie zum Geständnis. Danach folgte meist das Todesurteil durch Verbrennung. Öffentliche Hinrichtungen galten als Spektakel. Die Feuerstätten standen unter anderem am Neuländer Weg in Winsen.

Rund 80 Fälle zählt Hartmut Blecken im Landkreis Harburg. 56 davon in Winsen, 40 endeten tödlich. Drei Verurteilte wurden inhaftiert, sechs freigelassen. In sieben Fällen ist der Ausgang unklar. Auffällig: Aus der Stadt Winsen selbst kam keine einzige Beschuldigung. Alle Betroffenen stammten aus umliegenden Dörfern. Die Prozesse dauerten durchschnittlich drei Monate.

Einer der frühesten dokumentierten Fälle ist der von Dorothee, genannt Titbeke, Niehus aus Raven. 1569 wurde sie mit ihren beiden Töchtern Wiebke, zehn Jahre, und Elke, zwölf Jahre alt, in Winsen verbrannt. Die Hinrichtung von Kindern war selbst in jener Zeit ungewöhnlich. Die Carolina, das Strafgesetzbuch der damaligen Zeit, sah für Kinder unter sieben Jahren keine und für Jugendliche nur eingeschränkte Strafmündigkeit vor. Ihr Mann, Hans Niehus, verfluchte später den Herzog und verweigerte den Kirchgang. Der Konflikt mit dem Winsener Pastor führte bis zum Superintendenten nach Bardowick.

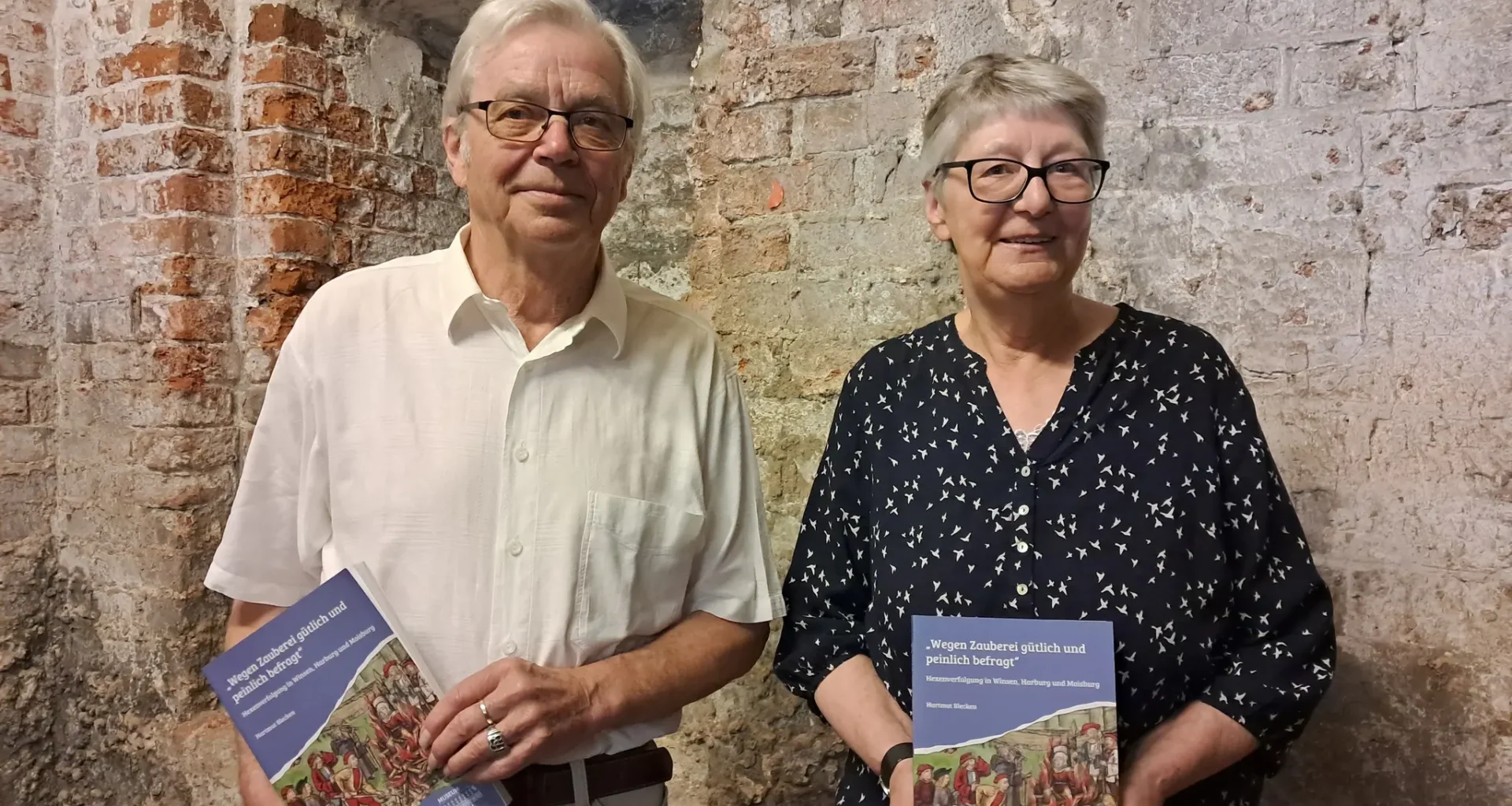

Hartmut Blecken gelingt es, die historischen Abläufe sachlich und klar zu schildern. Gleichzeitig macht er das Geschehene anschaulich. Seine Publikation ist kein trockenes Fachbuch, sondern ein eindrucksvoller Beitrag zur regionalen Erinnerungskultur. Für alle, die sich für die Geschichte der Region und die Mechanismen sozialer Ausgrenzung interessieren, ist dieses Buch eine fundierte Quelle.

Das Werk umfasst 251 Seiten und kostet 19,80 Euro. Es ist im Museumsladen in Winsen sowie im örtlichen Buchhandel erhältlich. Einen persönlichen Einblick in seine Arbeit gibt Hartmut Blecken am Sonntag, 12. Oktober, 14 Uhr, im Museum im Marstall.