Es gab eine Konstante in Walters Leben und Fühlen, ein Thema, das ihn privat wie beruflich nie losgelassen hat. Der Sturz der Kulturnation Deutschland in den Abgrund der Nazi-Barbarbarei, die brutale Vernichtung des blühenden jüdischen Lebens in den Jahren nach 1933, das namenlose Grauen des Holocaust – er wollte das Unfassbare fassen. Die Mahnung „nie wieder“ war für Walter Lowack folglich keine Floskel, sondern Auftrag, auch in der journalistischen Arbeit. Seine Sympathien galten dem jüdischen Staat. 1967, wenige Wochen nach dem israelischen Sieg im Sechs-Tage-Krieg, arbeitete er kurze Zeit in einem Kibbuz.

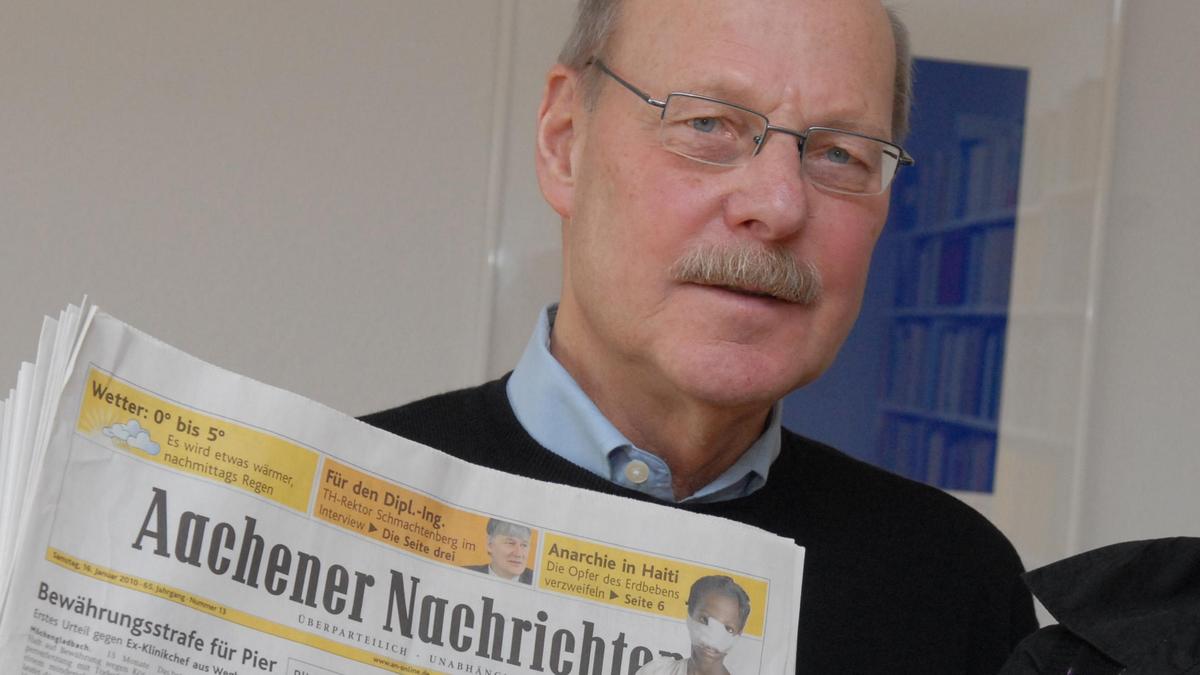

1961 war der gebürtige Aachener als Redakteur zu den „Aachener Nachrichten“ gekommen, die erste deutsche Nachkriegszeitung war noch ein eigenständiger Verlag mit Sitz in der Theaterstraße. Wenige Jahre später wechselte er von der Lokalredaktion ins Politikressort, das er bis zu seiner Pensionierung 2003 leitete.

Wer mit ihm arbeitete, erlebte einen ungemein neugierigen Journalisten, offen, interessiert, nie dogmatisch. Auf langen Joggingrunden schrieb er ganze Leitartikel im Kopf. Am Schreibtisch wurden daraus in einschüchternder Geschwindigkeit Meinungsstücke – pointiert, klar in der Analyse, nicht selten provokant. Ein Blattmacher mit einem sicheren Gespür für Themen und Relevanz. Und für seine Kollegen ein guter Motivator.

Wie viele Journalisten seiner Generation stand Walter im Zweifelsfalle links, mit einer tiefen Verachtung alles Autoritären und einer Grundskepsis gegenüber Autoritäten jeder Art. Das bekamen auch in Verlag und Redaktion manche zu spüren. Der überzeugte Gewerkschafter und langjährige Betriebsratschef ging Konflikten eher ungern aus dem Weg. Dabei half ihm, dass er – Pardon, Walter – bis an die Grenze des Zumutbaren stur sein konnte. Bequem war er jedenfalls nicht, und wollte es auch gar nicht sein.

Der Genussmensch liebte gutes Essen, Kunst aus Glas, die Stimme der Sopranistin Kiri Te Kanawa, den Blick über das Meer in Zeeland, wo er lange Zeit ein kleines Ferienhaus hatte. Und die Literatur, von der er nicht genug bekommen konnte. Vor allem Kunst und Architektur der italienischen Renaissance fesselten ihn, vom Zauber Venedigs vermochte er stundenlang zu schwärmen.

Am Montag ist er nach langer schwerer Krankheit in Aachen gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.