Um das herauszufinden, untersuchten die Neurowissenschaftler das aufbewahrte Hirngewebe und Blutproben von hunderten Alzheimer-Patienten, die in verschiedenen Stadien der Demenz verstorben waren. Mittels Massenspektroskopie analysieren sie den Gehalt von 27 verschiedenen Metallen in diesen Proben und verglichen sie mit Daten gesunder Menschen. Zusätzlich führten sie eine Reihe von Experimenten an Mäusen durch, einschließlich verschiedener Labyrinth- und Gedächtnistests.

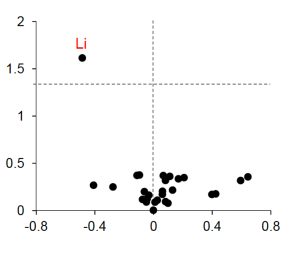

Lithium war das einzige Metall, das sich signifikant zwischen Menschen mit und ohne leichte kognitive Beeinträchtigung unterschied, oft ein Vorläufer der Alzheimer-Krankheit. © Aron et al, ‚Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease‘, Nature

Lithium war das einzige Metall, das sich signifikant zwischen Menschen mit und ohne leichte kognitive Beeinträchtigung unterschied, oft ein Vorläufer der Alzheimer-Krankheit. © Aron et al, ‚Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease‘, Nature

Auffällige Unterschiede im Lithium-Spiegel

Bei fast allen untersuchten Metallen, darunter Zink und Kupfer, konnten die Neurowissenschaftler keine Unterschiede zwischen den Gruppen und keinen Zusammenhang mit Alzheimer feststellten. Einzig der Lithium-Spiegel unterschied sich: In Proben von kognitiv gesunden Spendern fand das Team vergleichsweise viel Lithium, bei Menschen mit leichten und starken Beeinträchtigungen war die Lithiummenge im Gehirn hingegen stark gesunken.

Die Analysen ergaben zudem: Amyloid-Beta-Proteine beginnen sich bereits in frühen Stadien der Demenz-Erkrankung abzulagern, sowohl bei Menschen als auch bei Mäusen. Dabei binden die positiv geladenen Lithiumionen an diese negativ geladenen Proteine, so dass sich deren Verklumpung beschleunigt und sich auch Tau-Proteine verstärkt ablagern. Dadurch kursiert dann weniger freies Lithium im Gehirn.

Lithiummangel führte zu einer dünneren Myelinhülle um die Neuronen (rechts) im Vergleich zu Mäusen mit normalen Lithiumspiegel (links). © Yankner Lab

Lithiummangel führte zu einer dünneren Myelinhülle um die Neuronen (rechts) im Vergleich zu Mäusen mit normalen Lithiumspiegel (links). © Yankner Lab

Mäuse mit Lithiummangel entwickeln Demenz

Bei Mäusen führte dieser Lithiummangel zu Alzheimer-Symptomen, einschließlich Gedächtnisverlust und kognitivem Verfall. Auf zellulärer Ebene zeigte sich neben verstärkten Plaques auch ein Abbau von Synapsen, Axonen und der schützenden Myelinhülle um die Nervenfasern. Zudem konnten die eigentlich entzündungshemmenden Mikrogliazellen die Amyloid-Plaques nicht mehr abbauen. Den Forschenden zufolge betrifft der niedrigere Lithiumspiegel alle wichtigen Zelltypen und Zellfunktionen des Gehirns.

Als Aron und sein Team daraufhin gesunde Mäuse mit einer lithiumreduzierten Diät fütterten, sank deren Lithiumspiegel im Gehirn ähnlich stark ab wie bei menschlichen Alzheimer-Patienten. Als Folge schienen die Tiere schneller zu altern, entwickelten Entzündungen und Nervenschäden im Gehirn und verloren allmählich ihr Gedächtnis, wie das Team berichtet. Zudem veränderte der Lithiummangel die Aktivität von mehreren bekannten Alzheimer-Risikogenen, einschließlich APOE.

Lithium als essenzieller Hirn-Nährstoff

Aron und seine Kollegen schließen daraus, dass das menschliche Gehirn Lithium benötigt, wenn auch nur in geringen Mengen. Dort spielt es eine Schlüsselrolle für die Funktion verschiedener Hirnzellen und schützt diese vor Degeneration. Ein Mangel an Lithium könnte hingegen an der Entstehung von Alzheimer beteiligt sein und die Demenz vorantreiben.

Damit könnte das Spurenelement Lithium der lang gesuchte, alle Aspekte der Krankheit verbindende Faktor sein, wie die Forschenden erklären. „Es stellte sich heraus, dass Lithium wie andere Nährstoffe ist, die wir aus der Umwelt erhalten, wie Eisen und Vitamin C“, sagt Seniorautor Bruce Yankner von der Harvard Medical School. Es sei der erste Nachweis, dass Lithium von Natur aus im Gehirn vorkommt und biologisch wirksam ist, auch ohne dass man es als Medikament verabreicht.

Lithiumpräparate kehren Krankheits-Verlauf um

Auf Basis der neuen Erkenntnisse haben Aron und seine Kollegen bereits eine mögliche Strategie zur Früherkennung, Prävention und Behandlung von Alzheimer untersucht: die Messung des Lithiumspiegels im Gehirn und gegebenenfalls Gabe von Lithium-Präparaten zum Auffüllen der Reserven. Dafür suchten sie nach einer Klasse von Lithiumsalzen, die nicht an Amyloid-Beta-Proteine bindet.

Tatsächlich fanden die Neurowissenschaftler bei ihrem Screening mehrere solcher Präparate, darunter Lithiumorotat. Dann behandelten sie gesunde und an Demenz erkrankte Mäuse, indem sie deren Trinkwasser mit dem Präparat versetzten. Tatsächlich besserten sich die Symptome der kranken Tiere daraufhin, sie erlangten ihr Gedächtnis zurück und Schäden an ihrem Gehirn wurden rückgängig gemacht, wie das Team berichtet. Das funktionierte selbst bei älteren Mäusen mit fortgeschrittener Krankheit. Gesunde Tiere wurden durch die Prophylaxe gar nicht erst krank.

Wirkung schon bei niedrigen Dosen

Besonders vielversprechend: Lithiumorotat ist offenbar bereits in sehr geringen Dosen wirksam und ausreichend, um den Lithiumspiegel im Gehirn wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten. Bei den Mäusen fanden die Forschenden selbst bei Langzeittherapie keine Hinweise auf unerwünschte Nebenwirkungen, etwa durch eine latente Lithiumvergiftung. Eine solche tritt bei Menschen mit psychischen Störungen manchmal auf, wenn sie mit weitaus höher dosiertem Lithiumcarbonat behandelt werden.

Bei Lithiumorotat scheint diese Gefahr jedoch nicht zu bestehen. „Eine der elektrisierendsten Erkenntnisse für uns war, dass es bei dieser exquisit niedrigen Dosis tiefgreifende Wirkungen gab“, sagt Yankner.

Funktioniert das auch bei uns Menschen?

Ob das Präparat aber auch bei Menschen mit Alzheimer so gut wirkt und wirklich sicher ist, müssen nun klinische Folgestudien klären. Sollte sich dies bestätigen könnten dieses und ähnliche Lithium-Präparate möglicherweise eines Tages zur Behandlung oder gar Vorbeugung von Alzheimer-Demenz verschrieben werden. Die Messung des Lithium-Spiegels könnte zudem als Biomarker zur Früherkennung und zum Monitoring des Krankheitsverlaufs dienen.

Die Forschenden sind vorsichtig optimistisch, dass die Krankheit durch Lithium als neu identifiziertem Schlüsselelement künftig ganzheitlicher behandelt werden kann. „Meine Hoffnung ist, dass Lithium etwas Grundlegenderes bewirken wird als Anti-Amyloid- oder Anti-Tau-Therapien, indem es den kognitiven Verfall nicht nur verringert, sondern umkehrt und das Leben der Patienten verbessert“, sagt Yankner. (Nature, 2025; doi: 10.1038/s41586-025-09335-x)

Quelle: Harvard Medical School

7. August 2025

– Claudia Krapp