Ein Gewerbegebiet in der Peripherie von Ingolstadt. Neu gebaute schwarz-beige Büroblock-Würfel und menschenleere Bürgersteige, nebenan gibt es noch viele unbebaute Brachflächen. Die Kaffeebar für die Büroangestellten hat an diesem Nachmittag zu. Tristesse am Stadtrand, doch ausgerechnet hier arbeitet Europas größter Autokonzern Volkswagen gemeinsam mit dem weltgrößten Autozulieferer Bosch an der Zukunft des Autofahrens.

Das automatisierte Fahren, bei dem der Computer dem Menschen Lenken, Gasgeben und Bremsen abnimmt, ist die vielleicht wichtigste Zukunftstechnologie der internationalen Autoindustrie. Aber die wenigen Autopiloten, die es bereits heute gibt, sind, obgleich technische Wunderwerke, teure Nischenprodukte.

VW und Bosch wollen sie jetzt zu erschwinglicher Massenware für viele Autofahrer machen – und sie haben noch etwas anderes vor: Mit der selbst entwickelten und auf Künstlicher Intelligenz basierenden Software ihres Autopiloten wollen sie beweisen, dass die gebeutelte deutsche Autoindustrie im KI-Zeitalter mithalten kann.

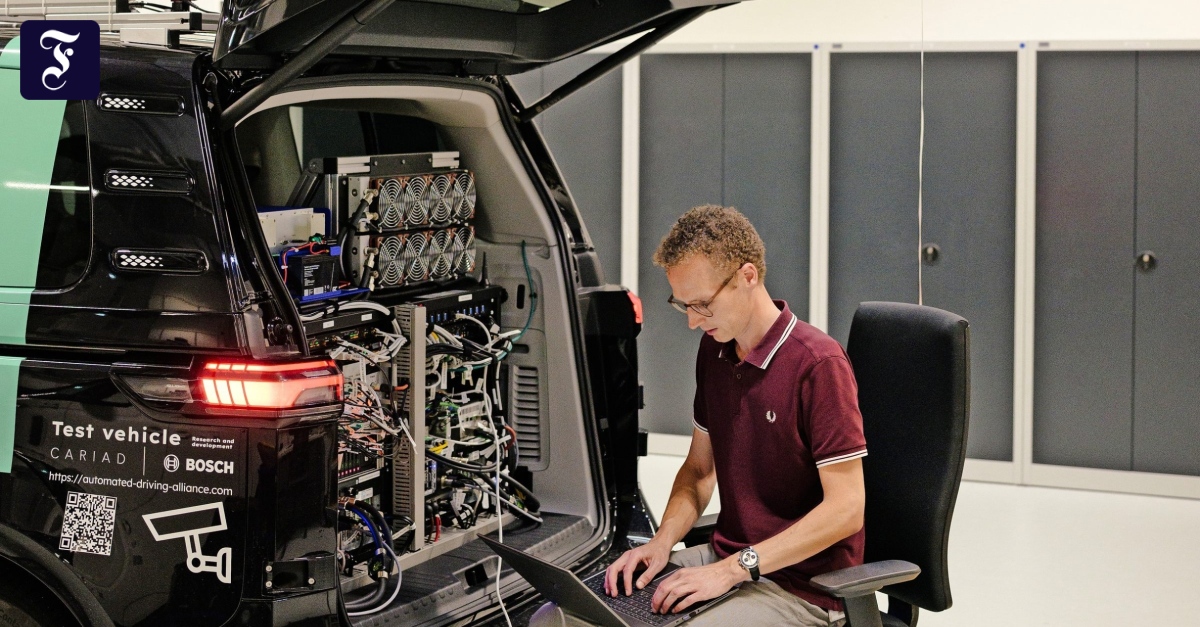

Ein elektrisches Rolltor in einer der Gassen zwischen den Büroblocks in Ingolstadt fährt hoch und gibt den Blick frei auf eine kleine Werkstatthalle, in der es aussieht wie im Geheimlabor von Q, dem legendären Technikgenie, das für James Bond Unterwasser-Autos und Raketenrucksäcke entwickelt.

Mit Tempo 110 autonom über die Autobahn

In der Mitte des fensterlosen Raumes parkt mit offener Heckklappe ein VW-Kleinbus vom Typ ID.Buzz, der Kofferraum ist voll mit blinkender Computertechnik zur Erfassung von Messdaten. An der Wand des Raums sind Tische mit Computermonitoren aufgebaut, an denen Ingenieure arbeiten.

Die Sicherheitsvorkehrungen für Besucher sind strikt hier. Denn der VW-Kleinbus ist streng gehütete Hightech, ein 300.000 Euro teures Testfahrzeug für das automatisierte Fahren. Bei einer anschließenden Probefahrt wird der Prototyp an diesem Nachmittag trotz Regen und viel Gischt auf der Fahrbahn mit 110 Stundenkilometern über die dicht befahrene Autobahn A 9 steuern – ohne dass der Fahrer am Lenkrad eingreift.

Das automatisierte Fahren ist ein Techniktraum, an dem sich Ingenieure und Informatiker schon seit Jahrzehnten abarbeiten, dessen Verwirklichung aber viel länger dauert und teurer ist als ursprünglich erhofft. Auch Bosch und VW wollten ihren Autopiloten eigentlich schon viel früher fertig bekommen.

„Das automatisierte Fahren ist die Champions League“

Wäre es nicht herrlich, sich während einer monotonen Autobahnfahrt zurücklehnen und die Augen zumachen zu können, während der Computer fährt? Und wäre es nicht angenehm, wenn abends in der Innenstadt die nervige Parkplatzsuche entfällt, weil sich der Wagen selbständig einen freien Stellplatz sucht, während der Fahrer schon mal ins Restaurant geht und hinterher wieder vom Computer-Chauffeur vor der Tür abgeholt wird?

Noch ist das Zukunftsmusik. Aber Schritt für Schritt wird das automatisierte Fahren die Autoindustrie womöglich noch stärker revolutionieren als der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb. Amerikanische und chinesische Techkonzerne wie Amazon, Baidu, Google und Intel arbeiten mit Hochdruck, Milliardenaufwand und geballtem Know-how in Künstlicher Intelligenz an dieser Revolution. Sie sind längst zu gefährlichen Wettbewerbern traditioneller Autohersteller geworden.

Testfahrer Alexander Freier muss sich während der Fahrten allzeit dafür bereithalten, die Steuerung zu übernehmen.Felix Kaspar Rosic

Testfahrer Alexander Freier muss sich während der Fahrten allzeit dafür bereithalten, die Steuerung zu übernehmen.Felix Kaspar Rosic

„Das automatisierte Fahren ist die Champions League, in der die deutschen Autohersteller zeigen müssen, dass sie gegen Techgiganten bestehen können“, sagt Klaus Schmitz, Experte für Digitalisierung in der Autoindustrie bei der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Bei Bosch und Cariad arbeiten mehr als 1000 Mitarbeiter gemeinsam an der Entwicklung des Autopiloten. Beide Unternehmen haben sich 2022 zur Automated Driving Alliance zusammengeschlossen.

China ist der Leitmarkt

Der globale Leitmarkt ist wieder mal China. Für die im Vergleich zu Europa viel elektronikaffineren Kunden in Shanghai, Peking oder Shenzhen sind Fahrassistenz-Systeme schon heute ein wichtiges Kriterium beim Autokauf.

In der Branche wird zwischen fünf Stufen der Automatisierung unterschieden, vom assistierten (Stufe 1) bis zum völlig autonomen Fahren (Stufe 5). VW erwartet, dass im chinesischen Automarkt bis 2030 die Stufe 3 bei Neuwagen Standardausstattung sein wird. Der Fahrer übergibt dann in bestimmten Fahrsituationen die Verantwortung komplett an den Autopiloten und kann sich mit anderen Dingen beschäftigen.

Der deutsche Autoriese Volkswagen liegt im Technologiewettlauf um das automatisierte Fahren bisher hinter der Konkurrenz. Die Google-Tochter Waymo bietet in Teilen von San Francisco und anderen US-Metropolen schon heute Fahrten mit fahrerlosen Taxis an. Diese Woche wurde bekannt, dass der chinesische Internetkonzern Baidu ab nächstem Jahr auch in Deutschland und Großbritannien Robotertaxis auf die Straßen bringen will.

Testfahrzeug von Bosch und VW mit Sensortechnik auf dem DachFelix Kaspar Rosic

Testfahrzeug von Bosch und VW mit Sensortechnik auf dem DachFelix Kaspar Rosic

VW mischt mit seiner Robotertaxi-Sparte Moia zwar ebenfalls mit. Aber in den selbstfahrenden VW-Kleinbussen, die heute schon in Hamburg testweise unterwegs sind, steckt wenig eigenes Know-how für das autonome Fahren. Die Software dafür liefert Mobileye zu, eine Tochter des US-Chipherstellers Intel.

Umso selbstbewusster klingt der oberste Software-Manager im Volkswagen-Konzern, Peter Bosch, den die F.A.S. in Ingolstadt zum Gespräch trifft, um über das Tech-Bündnis mit dem Autozulieferer Bosch zu sprechen. Es geht den beiden Unternehmen nicht um Robotaxis wie die von Moia und Waymo, sondern um das automatisierte Fahren in privaten Autos. Man soll mit ihrem Autopiloten nicht nur in geographisch eng abgegrenzten Stadtgebieten fahren können wie bei Robotaxis, sondern auch im Bayerischen Wald oder italienischen Autobahnen.

Anders als die Technik der Moia-Taxis sei der neue Autopilot eine vollständige Eigenentwicklung, sagt der VW-Manager Bosch, Chef von Cariad, der zentralen Softwaresparte des Wolfsburger Autokonzerns. „Wir entwickeln die Bausteine unserer Software für das automatisierte Fahren komplett eigenständig.“ Man nutze eigene KI-Modelle und einen eigenen Software-Quellcode.

Seit zwei Jahren führt Peter Bosch die Cariad, die seit ihrer Gründung 2020 vor allem durch Pleiten, Pech und Pannen aufgefallen ist. Massive Verzögerungen bei der Entwicklung verschiedener Software-Anwendungen haben die Markteinführung neuer Modelle der VW-Marken Audi und Porsche um Jahre verzögert und zu Milliardenkosten geführt.

Doch jetzt will der Cariad-Chef zusammen mit dem Partner Bosch in die Offensive gehen. Gegenüber der F.A.S. kündigen die beiden Unternehmen einen konkreten Termin für ihren Autopiloten an: „Mitte 2026 wird die Software, die wir gemeinsam entwickelt haben, für den Einsatz in Serienfahrzeugen bereit sein“, sagt Mathias Pillin, Entwicklungschef der Bosch-Automobilsparte, bei dem Treffen in Ingolstadt.

„Das ist made in Europe“

Der VW-Manager Bosch sieht das Bündnis mit dem Autozulieferer als Beitrag zur digitalen Souveränität Europas. „Das ist made in Europe“, sagt er. „Wir zeigen, dass die deutsche Autoindustrie die Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz und automatisiertes Fahren selbst beherrscht.“

Die neue Technik für das autonome Fahren von Bosch und VW soll 2026 zunächst eine Automatisierung der Stufe 2 erreichen. Hier darf der Fahrer die Hände auch längere Zeit vom Lenkrad nehmen und dem Autopiloten das Fahren überlassen, muss sich aber bereithalten, um notfalls einzugreifen. Der Gesetzgeber lässt das in Deutschland bisher nur auf der Autobahn zu.

Wenn es in Zukunft auch auf der Landstraße und in der Stadt erlaubt wird, womit früher oder später zu rechnen ist, soll der Autopilot von Bosch und VW das ebenfalls beherrschen. Möglichst schnell wollen sie auch die Stufe 3 erreichen. Der große Unterschied hier ist: Der Fahrer gibt die Verantwortung an das Auto ab. Kommt es zu einem Unfall, haftet der Hersteller.

„Wir entwickeln kein Nischenprodukt“

Auch der Stuttgarter Autozulieferer Bosch zeigt sich demonstrativ selbstbewusst. „Wir beherrschen die Technologie für das automatisierte Fahren im europäischen Markt besser als andere“, sagt Entwicklungschef Pillin. Bosch wird den gemeinsam mit VW entwickelten Autopiloten auch anderen Autobauern anbieten und rechnet bis 2035 mit Jahresumsätzen in zweistelliger Milliardenhöhe.

„Wir sehen, dass die Nachfrage jetzt massiv steigt“, sagt Pillin. „Es gibt großes Interesse aus Asien, Europa und Nordamerika. Die Kunden fahren mit unserer Software in seriennahen Prototypen und finden sie richtig cool“, berichtet der Bosch-Manager.

Automanager Mathias Pillin (links) und Peter BoschFelix Kaspar Rosic

Automanager Mathias Pillin (links) und Peter BoschFelix Kaspar Rosic

Bosch und VW zielen mit ihrem neuen Autopiloten auf den Massenmarkt. Preise nennen die Manager nicht. Aber der Cariad-Chef stellt klar: „Wir entwickeln kein Nischenprodukt. Durch die hohen Stückzahlen von VW können wir diese Technik so anbieten, dass viele sie sich leisten können und wir zugleich damit Geld verdienen“, sagt er. VW bringt nächstes Jahr mit dem ID.2 ein preisgünstiges Elektro-Einstiegsmodell auf den Markt.

BYD setzt auch auf das automatisierte Fahren

„Wir wollen das automatisierte Fahren für Millionen Autofahrer verfügbar machen, vom Volumen- bis zum Premiumsegment“, betont auch Bosch-Manager Pillin. Die beiden deutschen Unternehmen gehen damit einen ähnlichen Weg wie Chinas Elektroauto-Champion BYD, der im Frühjahr angekündigt hat, das automatisierte Fahren zu „demokratisieren“ und auch in preisgünstigen Kleinwagen anzubieten.

Bisher dagegen ist das automatisierte Fahren im eigenen Auto ein teurer Luxus. Pionier war Mercedes. Die Schwaben brachten 2022 als weltweit erster Hersteller einen Autopiloten der Stufe 3 auf den Markt. Inzwischen gibt es diese Technik auch von BMW. Aber bei beiden Herstellern kann der Autopilot bislang nur in Oberklassemodellen geordert werden und ist eine kostspielige Annehmlichkeit. Für das Elektro-Topmodell EQS von Mercedes kostet sie als Extra bis zu 8800 Euro. Und der praktische Nutzen ist begrenzt, weil sich der Autopilot aus Sicherheitsgründen oft selbst abschaltet.

Mercedes war der Pionier

Sowohl Mercedes als auch BMW haben sich bei der komplexen Software-Entwicklung Hilfe von amerikanischen Tech-Konzernen geholt. Mercedes kooperiert eng mit Nvidia, BMW mit Qualcomm. Bosch und VW seien weniger abhängig von anderen Unternehmen, sagt der Digital-Experte Schmitz von Arthur D. Little: „Der Anteil der von Partnern bezogenen Software ist bei Mercedes und BMW höher.“

In Ingolstadt verläuft die Testfahrt im Prototyp an diesem Nachmittag trotz des schlechten Wetters reibungslos. Der mit Radar, Laser und Kameras ausgestattete ID.Buzz fährt gesteuert vom Autopiloten ruhig und sicher über Autobahn, Landstraßen und Kreuzungen.

20 solcher Testfahrzeuge sind bislang in Europa, Japan und den USA im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs, um Unmengen von Praxisdaten für das Training der KI-Software zu sammeln. VW und Bosch bringen jetzt rund 100 weitere Testmobile auf die Straße, um mehr Daten erfassen zu können. Außerdem können die Entwickler Fahrdaten der rund 45 Millionen konventionellen VW-Autos nutzen, die in aller Welt unterwegs sind, wenn der Besitzer zugestimmt hat.

Das Cockpit des Prototyps in Ingolstadt sieht fast aus wie das eines konventionellen Serienmodells. Nur ein großer roter Not-Aus-Knopf oben auf dem Armaturenbrett sticht ins Auge. In kritischen Situationen kann der Autopilot so schnell ausgeschaltet werden. Gebraucht wird er an diesem Nachmittag nicht. Nach 30 Minuten Fahrt rollt der VW-Kleinbus zurück ins Labor. Die Ingenieure dort warten schon.