Das Leben erzählt seine Geschichten. Aber wie erzählen wir uns diese Geschichten? Hören wir zu, wenn sie uns erzählt werden? Oder verpassen wir sie, weil wir unsere Eltern nicht zu fragen trauen? Oder weil sie nicht über das Schlimme sprechen wollen, das sie erlebt haben? Dass wir uns diesen Geschichten oft nicht zu nähern trauen, davon erzählt Kaśka Brylas neuer Roman, der auch noch mitten in Leipzig handelt. Im fernen Jahr 2020, als eine Pandemie das ganze Leben seltsam machte.

Und bedrohlich. Auch das gehört dazu. Denn die Erzählerin hat es schon im Frühjahr 2020 erwischt, als die Pandemie auch Leipzig erreichte. Der Bauwagen, in dem sie auf einem Connewitzer Wagenplatz lebt, wird fast zur Einsiedelei. Noch weiß niemand wirklich, was dieses Virus anrichtet. Selbst die Ärzte sind übervorsichtig. Und dann wird aus der Infektion bei ihr auch noch das, was wir heute Long Covid nennen. Noch Monate lang hat die Erzählerin unter den Folgen zu leiden, ist schnell erschöpft, ihre Lungen sind nicht mehr so leistungsfähig.

Es ist auf diese Weise wohl der erste Roman, der Long Covid aus der Perspektive einer Betroffenen erzählt. Nicht wehleidig. Das wäre auch nicht Kaśka Brylas Stil. Dazu nimmt sie auch als Autorin das Leben zu sehr als Herausforderung. Wer sich hängen lässt, lebt sein eigenes Leben nicht. Und das wiederum hat viel mit ihrem Vater zu tun, der elf Jahre zuvor gestorben ist. Einige seiner Erinnerungen sind auf Tonträgern gespeichert. Es ist höchste Zeit, sie anzuhören, denn die Frau im Bauwagen will endlich die Geschichte ihres Vaters schreiben.

Bloodlands

Es ist eine harte Geschichte, eine, wie sie so viele Menschen in jenem Raum erlebt haben, den Timothy Snyder 2010 in seinem Weltbestseller „Bloodlands“ nannte. Es ist jener geografische Raum, in dem sich im Zweiten Weltkrieg die größten Gemetzel abspielten, in denen die Armeen Hitlers und Stalins wüteten. In dem der ukrainische Holodomor stattfand und die vielen Pogrome und Vernichtungsaktionen gegen die Juden.

Und auch die Balten und Polen gerieten in die Vernichtungsmaschine. Auch der Vater in dieser Geschichte, der als Jugendlicher den Überfall auf Polen 1939 miterlebte und die folgenden Jahre in der polnischen Untergrundarmee aktiv war. Und mit Finesse, Glück und der oft unerwarteten Hilfe wildfremder Menschen überlebte.

Sein Drama begann erst nach dem Kriegsende, als Stalin sich den Westteil Polens aneignete, Millionen Polen vertrieben wurden und einige – wie dieser junge Mann – in die Fänge des sowjetischen Geheimdienstes gerieten und nach einer fadenscheinigen Anklage in den sowjetischen Gulag deportiert wurden, wo die Chancen auf ein Überleben denkbar gering waren, die Lebens- und Arbeitsbedingungen geradezu tödlich.

Es ist eine Geschichte aus einem vergessenen Raum. Jenem europäischen Raum, der aus westlicher Perspektive fast immer ignoriert wurde, weil er irgendwie nicht dazuzugehören schien. Was all die von den Übergriffen der jeweiligen Imperien betroffenen Völker geradezu ins Abseits rückte. Die großen Mächte konnten wüten, wie sie wollten, es fand kein Echo in den Medien Westeuropas.

Und die heillose Liebe einiger heutige Politiker zum Potentaten in Moskau zeigt nun einmal auch, dass viele, viele Menschen nichts, aber auch gar nichts wissen über die blutige Herrschaftspraxis Russlands, unter der alle, wirklich alle Nachbarvölker litten.

Darunter immer wieder auch die Polen. Und es war immer wieder ganz knapp, dass der Vater der Erzählerin den Aufenthalt im sowjetischen Gulag überlebte und nach einigen Jahren nach Polen entlassen wurde. Auch wenn es nicht das Polen war, für das er gekämpft hatte.

Denn ein demokratisches Polen gab es erst 40 Jahre später. Was dazu führte, dass immer auch Wien Lebensmittelpunkt für ihn und seine Tochter war. Wien, das in dieser Geschichte schier unerreichbar fern zu sein scheint, auch wenn Skype wenigstens ab und zu Gespräche mit der fernen Freundin Estha ermöglicht, die scheinbar nur eins im Kopf hat: Dass die Erzählerin endlich das Buch über ihren Vater schreibt.

Karl

Und auch wenn sie sich durch den heißen Sommer quält und manchmal tagelang zu kaum etwas fähig ist, scheint sie das Buch dennoch zu schreiben. Mit dem schlechten Gewissen der Autorin, die weiß, dass Schreiben auch ihren Lebensunterhalt bedeutet.

Aber es ist nicht nur die ferne Estha, die ihr immer wieder Dampf macht, jetzt nicht locker zu lassen. Auch wenn sie manchmal zweifelt an der Solidarität der Wagenplatzbewohner, sind es gerade die Frauen, die ihr beistehen, unvermutet auftauchen, helfen beim Einkauf, Essen vorbeibringen oder einfach da sind zum Quatschen und Trösten.

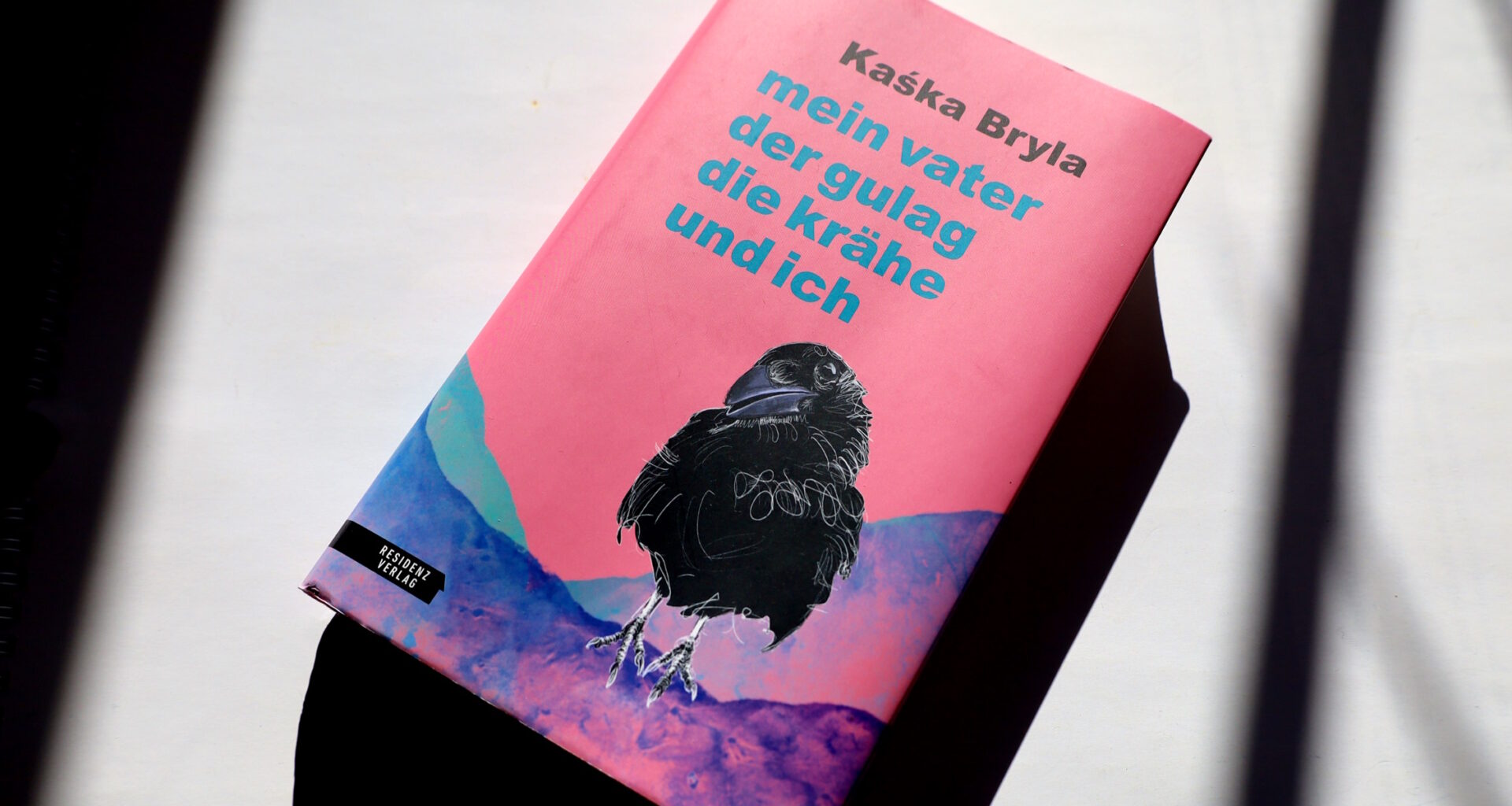

Und noch eine ist da: die junge Krähe Karl, die der Wagenplatzgemeinschaft just mit Beginn der Pandemie und des ersten Lockdown in die Hände fällt. Sie päppeln ihn, helfen ihm zu überleben. Und wie selbstverständlich rutscht Karl nach und nach in die Betreuung der kranken Autorin in ihrem Bauwagen, entsteht ein intensives Verhältnis, in dem Karl sich verwöhnen lässt, aber auch – spät erst – das Fliegen lernt. Karl hat es sogar aufs Cover geschafft.

Und tatsächlich ist er in vielen Situationen das quicklebendige Geschöpf, das die Autorin herausfordert, ihr das Gefühl gibt, nicht allein zu sein, wenn die Telefongespräche mit Estha zu knapp und geschäftig ausfallen, die Müdigkeit alles zu verschlingen droht.

Und tatsächlich dauert es lange, bis die Erzählerin wieder Zutrauen fasst zu ihrem Körper, wieder ungetrübte Freude empfinden kann. Dazwischen hört sie nicht nur die alten Aufzeichnungen ihres Vaters an, abgespeichert in den Tagen vor seinem Tod, als auch das nicht ganz einfache Verhältnis zwischen Vater und Tochter geklärt ist. Denn für den alten Mann war es ein durchaus harter Brocken zu verstehen, dass seine Tochter lesbisch war.

Das war nicht das, was er mit einem freien, demokratischen Polen verband. Und das haben auch viele Polen bis heute nicht verstanden, dass es Freiheit für alle nur gibt, wenn man auch und gerade Minderheiten respektiert und ihnen dieselben Rechte der Selbstbestimmung zugesteht. Da geht es den Polen wie den Deutschen. Und stellenweise wird der Roman deshalb natürlich politisch.

Weil alles Politische immer auch konkret wird und jeden persönlich betrifft, der nicht in das Bild eines „homogenen Volkes“ passt. Wer nicht passt, spürt sehr schnell, wo Argwohn, Missgunst und Ausgrenzung passieren. Wo unter der Maske des Friedens die Gewalt und die Diskriminierung lauern. Und wann verbissene Politiker die alten, nicht verarbeiteten Vorurteile immer wieder reaktivieren, um Streit und Hass zu säen.

Freiheit und Selbstbehauptung

Und so werden die Gespräche, die die Autorin mit ihrem toten Vater in Gedanken führt, auch eine Erkundung jener Gemengelage, aus der der immer wieder geschürte Hass gegen Minderheiten entsteht. Ein Hass, mit dem Politik gemacht wird. Und blutige Metzeleien in Gang gebracht werden, die sich immer gegen die Schwächeren richten. Immer. Und das ist nicht vorbei. Die Autorin weiß es.

Und wird am Ende eher nach Wien zurückkehren, als nach Polen, das ihr in mancher Hinsicht fremd geworden ist. Ein Land, in dem sie wohl ihr Anderssein wieder kaschieren müsste, sich verkleiden müsste, weil die uralten Vorurteile gegen Andersliebende wieder mit aller Macht geschürt werden.

Wenn man das so aufzählt, merkt man erst, wie vielschichtig der Roman geworden ist, obwohl er eigentlich nur Tag um Tag das Leben in diesem Sommer 2020 schildert, das Aufwachen und Kaffeekochen im Bauwagen, die Beschäftigung mit der anhänglichen Krähe Karl und den dann doch nach und nach abgehörten Aufzeichnungen des Vaters, von dem die Autorin weiß, dass sie von ihm auf jeden Fall den Drang zur Freiheit, den unbedingten Willen zur Selbstbehauptung geerbt hat.

Manchmal entdeckt man so etwas erst im Nachhinein, merkt, wie vertraut einem der andere Mensch eigentlich war. Auch jenseits der kindlichen Verehrung. Und man merkt, wie diese Stärke des bewunderten Vaters auch im eigenen Leben trägt. Manchmal kaum wahrnehmbar. Und dann ist es doch die Kraft, die in diesem Fall die Autorin auch die lange Long-Covid-Zeit durchstehen lässt und einen Roman beginnen, von dem ihre Freundin Estha schon ahnt, dass er stark werden wird.

Also so ungefähr wie dieses sehr persönliche Buch, das Kaśka Bryla jetzt vorgelegt hat und das sich wegliest, als hätte sie tatsächlich nur einen Sommer gebraucht, es zu schreiben, so leicht fließt das. Aber wenn etwas leicht fließt, kann man als Leser sicher sein, dann stecken wirklich drei Jahre harter Arbeit drin. Jahre, die sich gelohnt haben. Entstanden ist ein Buch, das die Leserinnen und Leser eben auch in einen Sommer mitnimmt, der heute schon fernste Geschichte zu sein scheint. Obwohl wir damals alle nicht wussten, ob das gut ausgeht.

Kaśka Bryla „Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“ Residenz Verlag, Salzburg 2025, 26 Euro.