Trotz Trumps Handelskrieg mit Zöllen finden Waren aus China weiter ihren Weg in die USA über Umwege durch ASEAN-Staaten – die vom Handelskrieg kräftig profitieren.

Handelskrieg verpufft: China liefert weiter in die USA

Der Handelskrieg verpufft, denn chinesische Exporte erreichen die USA weiterhin über neue Routen. ASEAN-Staaten werden zu Umschlagplätzen und Trumps Strategie läuft ins Leere. Die Handelsströme verschieben sich, doch das dichte Produktionsnetz Chinas bleibt unangetastet. Am Ende zahlen vor allem amerikanische Importeure und Verbraucher den Preis.

Trump: WTO ausgeschaltet, China ins Visier genommen

Mit Präsident Trump ist ein neuer Pate in der „glänzenden Stadt auf dem Hügel“ eingezogen. Für ihn ist die Welt kein diplomatisches Parkett, sondern ein gigantisches Monopoly-Brett. Er, der selbsternannte King of the Town, erkennt mit Zorn, dass die prestigeträchtige Schlossstraße nicht ihm gehört, sondern einem Rivalen.

Sein Plan ist so simpel wie rücksichtslos. Er schreibt die Spielregeln neu. Wer von der Schlossstraße etwas kaufen will, muss ab sofort auch in seine Kasse zahlen. So will er den Rivalen austrocknen und seine eigene „Family“ dazu bringen, nur noch in seinem Terrain Geschäfte zu machen.

Mit „reziproken“ Zöllen setzt Trump den regelbasierten Welthandel außer Kraft. Den eigentlichen Schiedsrichter, die WTO, hatte er schon in seiner ersten Amtszeit aus dem Spiel genommen, indem er die Berufungsinstanz lahmlegte, schlicht keine Richter mehr ernannte und so das das Streitschlichtungssystem faktisch stilllegte. Einer der schwerwiegendsten Fehler Bidens war, diesen komatösen Patienten auf der Intensivstation liegen zu lassen, ohne ihn wiederzubeleben.

Trumps Ziel ist vielschichtig. Er will möglichst viele Produktionen zurück in die USA holen, alle bestrafen, die angeblich die Vereinigten Staaten ausnutzen, und vor allem China als zentralen Rivalen ausschalten sowie die strategische Abhängigkeit vom Reich der Mitte beenden.

China kompensiert US-Verluste mit ASEAN-Boom

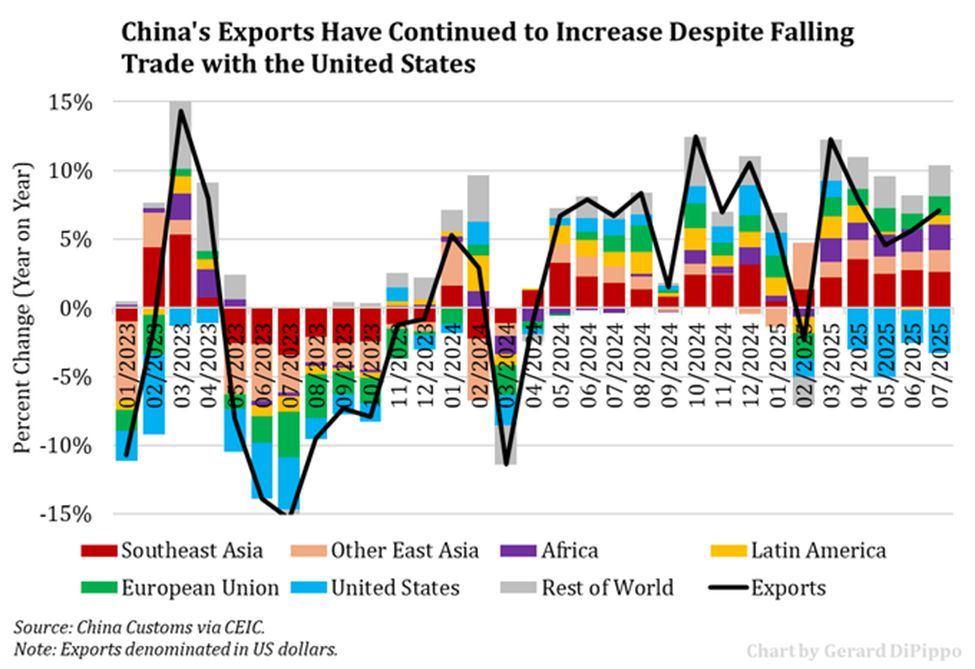

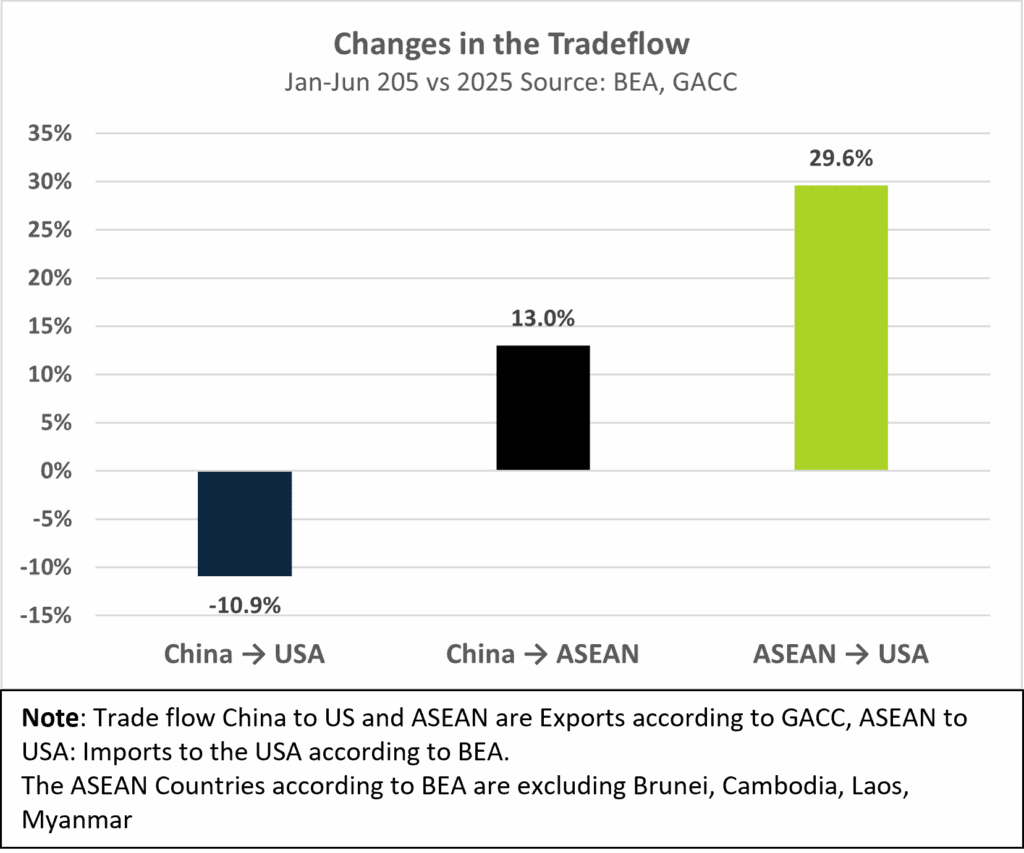

Die Zolldaten zur Hälfte des Jahres lesen sich zunächst wie ein Erfolg der Trumpschen Politik. Die Ausfuhren Chinas in die USA sind in den ersten sechs Monaten um 10,9 Prozent zurückgegangen, in den ersten sieben Monaten sogar um 12,6 Prozent.

Doch statt eines klaren Sieges verändert sich das Spielfeld nur. Und damit verschieben sich die Warenströme. China kompensiert die Verluste im US-Geschäft mit steigenden Exporten in andere Teile der Welt: vor allem in die ASEAN-Staaten, aber auch nach Afrika, Südamerika und Europa.

Der amerikanische Ökonom und China-Experte Gerard DiPippo klingt schon fast euphorisch, wenn er schreibt: „Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass chinesische Exporteure wahrscheinlich neue Märkte finden werden, um die Vereinigten Staaten zu ersetzen.“

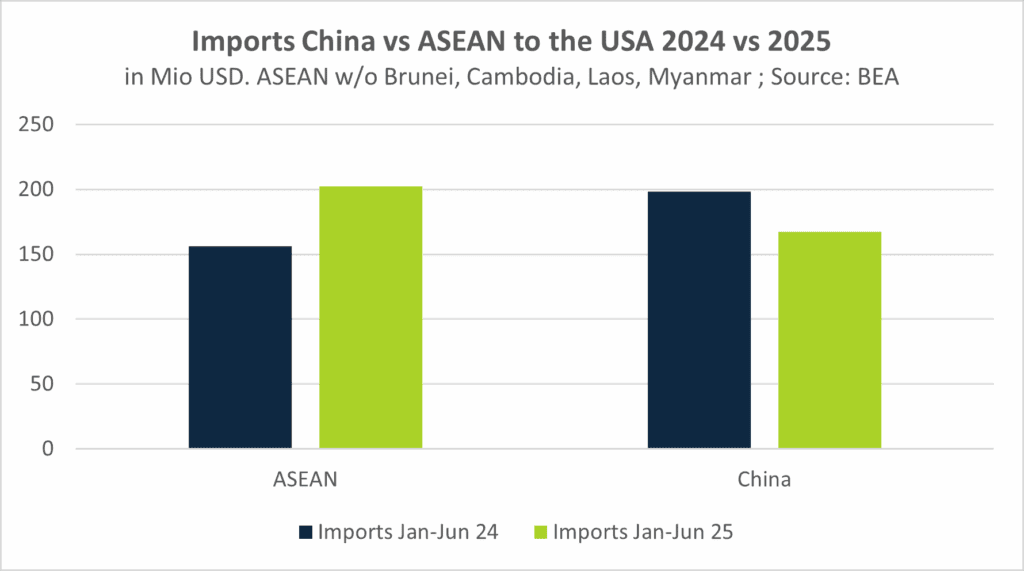

Auf der anderen Seite des Pazifiks zeigt sich die Entwicklung vice versa: In den ersten sechs Monaten wurden laut der Statistik des amerikanischen Zolls 15,55 Prozent weniger Waren aus China eingeführt. Ein großartiger Sieg von Präsident Trump.

Ökonom DiPippo ist auf der richtigen Spur. Gerade die asiatischen Nachbarländer Chinas profitieren von der Umleitung chinesischer Güter weg von den USA. Genauer gesagt, die ASEAN-Staaten erhielten aus China 13,0 Prozent mehr Waren in den ersten sechs und 13,5 Prozent mehr in den ersten sieben Monaten – also jeweils etwa ein Prozent mehr, als China weniger in die USA schickte.

ASEAN-Exporte in die USA schießen in die Höhe

Doch der Clan der Schlossstraße gibt sich dem neuen Paten nicht geschlagen. Er macht sich mit einer neuen Gang wieder im amerikanischen Terrain breit. Davon erzählen ebenfalls die beiden Zollstatistiken.

Die USA importierten in den ersten sechs Monaten des Jahres knapp 30 Prozent mehr Waren aus den ASEAN-Staaten – das ist mehr als doppelt so viel wie der Rückgang der Importe direkt aus China beträgt. Damit zeigt sich, dass ein großer Teil der vermeintlichen Entkopplung nur eine Verschiebung der Handelswege ist: Statt direkt aus China kommen viele Produkte nun über die Nachbarländer Chinas in die USA. Wer daraus einen unaufhaltsamen Aufstieg eines alternativen Wirtschaftsblocks machen will, setzt eine Lesart voraus, die sich nur schwer mit den veröffentlichten Zahlen deckt.

Made in China – jetzt mit ASEAN-Label

Was in den US-Daten wie ein Boom der ASEAN-Exporte aussieht, ist nur zum Teil ein echtes Wachstum dieser Länder. Seit Jahren hat China gezielt Produktionslinien dorthin verlagert, von Textilien über Elektronik bis hin zum Maschinenbau. Viele dieser Werke gehören chinesischen Firmen oder sind fest in chinesische Zulieferketten eingebunden. Als die US-Nachfrage im Frühjahr wieder anzog, waren die vietnamesischen Kapazitäten innerhalb weniger Wochen am Limit. Der offizielle Rückgang der US-Importe aus China verschleiert daher, dass ein erheblicher Teil dieser Waren weiterhin aus chinesischem Kapital, Know-how und Vorprodukten stammt. Nur auf dem Papier tragen sie jetzt eine andere Flagge im Exportdokument. Für den amerikanischen Verbraucher mag das aussehen wie eine neue Lieferquelle, tatsächlich kauft er oft bei denselben Produzenten ein – nur mit einem neuen Schild am Laden.

Oder um im Bild des Monopoly-Spiels zu bleiben: Die Besitzer der Schlossstraße haben in der Nguyen-Straße, der Jl. Sudirman und der Sukhumvit Road neue Häuser. Und die Family des Paten Trump kauft jetzt bei der neuen Gang ein. Das Schild mag neu sein, doch der Laden bleibt derselbe.

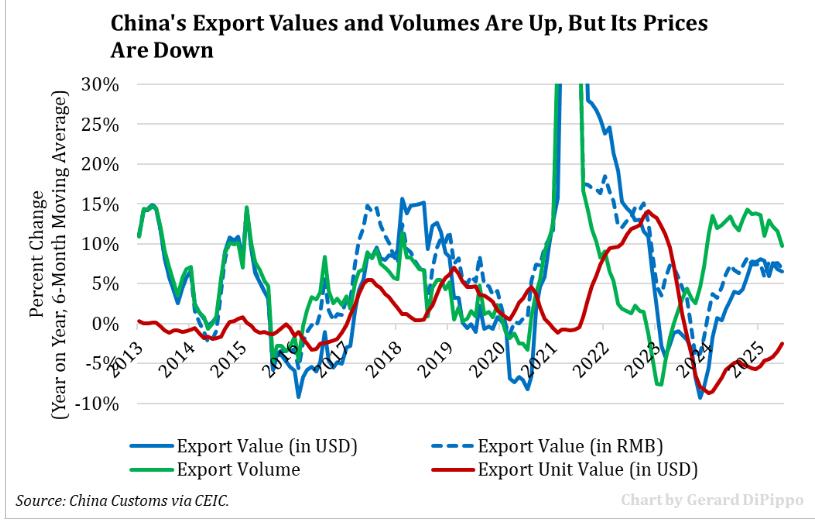

Für die amerikanischen Importeure haben sich selbst die Preisschilder wahrscheinlich kaum spürbar verändert. Eine genaue Auswertung steht noch aus. Generell ist der durchschnittliche Warenwert je Mengeneinheit, also der Wert pro Einheit, nur um rund 0,8 Prozent gestiegen, was deutlich unter der aktuellen amerikanischen Inflationsrate liegt.

Auf der anderen Seite sahen sich chinesische Exporteure gezwungen, ihre Preise deutlich zu senken. Die ASEAN-Staaten schlagen auf diese Preise kräftig auf, weil sie die Waren aus China in den USA weiterverkaufen. Nach Berechnungen von Gerald DiPippo sind die Exportpreise Chinas seit 2023 um rund 20 Prozent gefallen.

Brad Setser schreibt in einem aktuellen Beitrag für den Council on Foreign Relations, dass der Yuan in den vergangenen drei Jahren real um etwa 20 Prozent abgewertet habe. Jürgen Matthes vom Institut der Deutschen Wirtschaft kommt in seiner jüngsten Analyse zu einem ähnlichen Ergebnis, bezogen auf einen Zeitraum von fünf Jahren.

Hinzu kommt, dass die Einkaufspreise für chinesische Hersteller seit Herbst 2022 kontinuierlich sinken – allein in den letzten beiden Monaten um jeweils 3,6 Prozent. Auch die Rohstoffpreise sind rückläufig und verschaffen den Exporteuren zusätzlichen Spielraum.

Lose-Lose: Zölle schaden allen – außer ASEAN

Der erhöhte Overhead für die Importeure durch kompliziertere Logistik, längere Transporte und zusätzliche Lagerhaltung treibt die Preise weiter. Die genannten Zahlen sind Zollwerte und erfassen nur den Warenwert, nicht die Zölle. Diese müssen zusätzlich vom Importeur gezahlt werden. Damit zeigen die Statistiken klar: Weder China noch die ASEAN-Staaten tragen die Zölle, sondern allein die amerikanischen Importeure. Der Pate zockt also seine eigene Family ab und inszeniert dabei den Kampf gegen die Besitzer der Schlossstraße.

Im Ergebnis bleibt der US-Markt so eng mit Chinas Fertigungsnetzwerk verflochten wie zuvor. Verschwunden ist nur der direkte Warenweg, nicht der Handel selbst. Gewinner sind die ASEAN-Staaten, Verlierer vor allem Chinas Hersteller, die ihre Preise senken müssen und damit die deflationären Tendenzen im eigenen Land verschärfen. Zahlen müssen jedoch nicht China oder die ASEAN-Staaten, sondern die USA selbst. Die Trumpschen Zölle tragen allein die amerikanischen Importeure und Konsumenten. Welche weiteren Nebenwirkungen diese Politik entfaltet, wird spannend sein zu beobachten.

In den USA wächst der Unmut. In Umfragen von Fox bis MSNBC äußern Mehrheiten der Wähler, unabhängig von ihrer Parteibindung, dass sie die Zollpolitik Trumps ablehnen.

Der Pate hat den Besitzern der Schlossstraße Schaden zugefügt, doch seine Pläne haben eine Lose-Lose-Situation geschaffen. Auch seine eigene Family zahlt nun den Preis. Die einzige Frage ist, ob sie ihm bei den Midterms im nächsten Jahr auch die Rechnung präsentieren.

Anmerkung zur Datengrundlage

Die in diesem Artikel verwendeten Handelszahlen basieren auf den offiziell veröffentlichten Daten der General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) sowie den Daten des United States Census Bureau. Beide Datensätze wurden vom Autor eigenständig ausgewertet, bereinigt und berechnet. Dabei wurden nur die Originalwerte verwendet; eventuelle Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen können auf unterschiedliche Zeiträume, Währungsumrechnungen oder Berechnungsgrundlagen zurückzuführen sein.

Kommentare lesen und schreiben, hier klicken