Sein schönster Film ist „Der Himmel über Berlin“ (1987). Weltweit berühmt wurde er mit „Paris Texas“, mit dem er 1984 das Festival von Cannes gewann. Seine drei Oscar-Nominierungen bekam er für die Dokus „Pina“ (2012, in 3D), „Das Salz der Erde“ (2015 ) und „Buena Vista Social Club“ (2000). Zurzeit dreht er eine 3D-Doku über den Architekten Peter Zumthor.

Heute wird Wim Wenders 80 – und wie beginnt dieser bescheidene Mann, der immer seine Worte sorgsam abwägt und so bedächtig spricht, den Audiokommentar zu seiner Ausstellung in der Bundeskunsthalle? „Ich wurde am Heiligabend 1944 gezeugt, und zwar weil meine Mutter sich auf einer wagemutigen Reise aus eigener Initiative befand und sich bis zur Eifel durchschlug, wo mein Vater als Chirurg von früh bis spät im Feldlazarett an vorderster Linie arbeitete. Ich wurde im dritten Friedensmonat, am 14. August 1945, in Düsseldorf geboren, am Rhein. Als Nachkriegskind wuchs ich in einem Land auf, das es nicht mehr gab. Der Blick aus den Fenstern unserer Kindheitstage ist das erste Kino in unserem Leben. Diese Bilder prägen einen sehr tief.“ Wim Wenders hat eine Stimme, die genauso charismatisch ist wie die von Werner Herzog, das ist die erste große Überraschung.

»Der Himmel über Berlin« als immersives Erlebnis in seinem Raum mit sechs Leinwänden ist der Höhepunkt der Ausstellung zu Wim Wenders 80. Geburtstag in der Bundeskunsthalle in Bonn.Foto: Andrea Dittgen

»Der Himmel über Berlin« als immersives Erlebnis in seinem Raum mit sechs Leinwänden ist der Höhepunkt der Ausstellung zu Wim Wenders 80. Geburtstag in der Bundeskunsthalle in Bonn.Foto: Andrea Dittgen

Die Malerei war für ihn das Gegenbild zu der Tristesse in Oberhausen, wo er aufgewachsen ist. „Ich war das einzige Kind, das seine Eltern ins Museum schleppte, nicht umgekehrt.“ Als Kind und Jugendlicher hat Wenders gezeichnet und aquarelliert, mit sechs begann er zu fotografieren, mit zwölf drehte er Super-8-Filme.

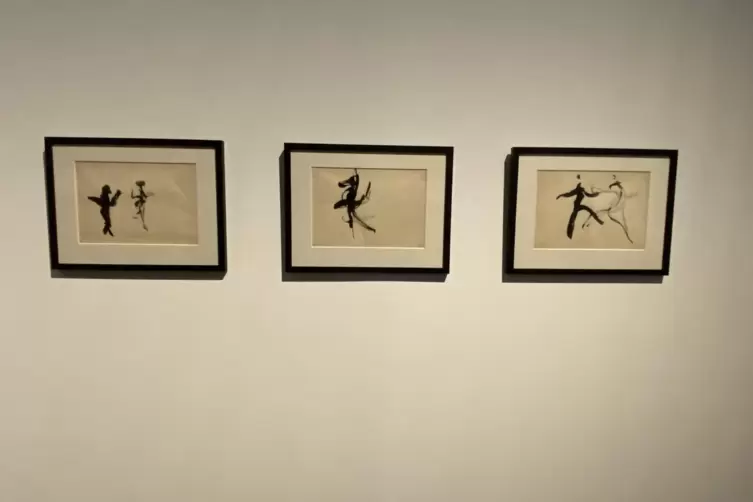

Schon nach den ersten drei Minuten der Ausstellung, in denen Wenders erzählt und man vorbeigeht an dem riesigen Wandbild, in dem Bruno Ganz als Engel von der Siegessäule auf Berlin herunterblickt, ist klar: Hier ist nichts so, wie es üblich ist. Es gab schon Wenders-Ausstellungen in vielen Städten, aber noch nie hat er so viel von sich erzählt, noch nie sah man seine malerischen Anfänge, die Kinderzeichnung, auf der ein Ritter mit einem Drachen kämpft, seine drei schwarz-weißen Pinselzeichnungen aus den 60er-Jahren, mit einem Tanzpaar, mal voll im Schwung, mal innig ineinander verschlungen.

Tuschezeichnung zweier Tänzer aus den 60er-Jahren.Foto: Andrea Dittgen

Tuschezeichnung zweier Tänzer aus den 60er-Jahren.Foto: Andrea Dittgen

Collagen aus Wörtern, die er aus der Zeitung ausgeschnitten und zu Türmen geklebt hat, sind dabei, und auch ein erstes Aquarell mit Engelsflügeln. 1966 ging Wenders nach Paris, um Maler zu werden, und lernte bei dem Grafiker Johnny Friedlaender. Doch bald schon tat er das, was man auch von Volker Schlöndorff kennt: Er ging in die Cinémathèque und schaute den ganzen Tag lang Filme, 1000 im Jahr. Das war seine Schule des Sehens, bevor er 1967 zum ersten Jahrgang der neuen Münchner Hochschule für Film und Fernsehen gehörte, und enttäuscht war, weil es nichts zur Filmgeschichte gab, keine Regievorbereitungen, keine Schauspielerführung oder etwas zur Filmsprache – und nur eine einzige Filmkamera für alle 20 Studenten. Zum Glück hatte Musikfan Wenders vorher schon sein Saxofon gegen eine Filmkamera, eine Bolex, getauscht. „Wir haben uns fast alles gegenseitig beigebracht“, sagt er rückblickend.

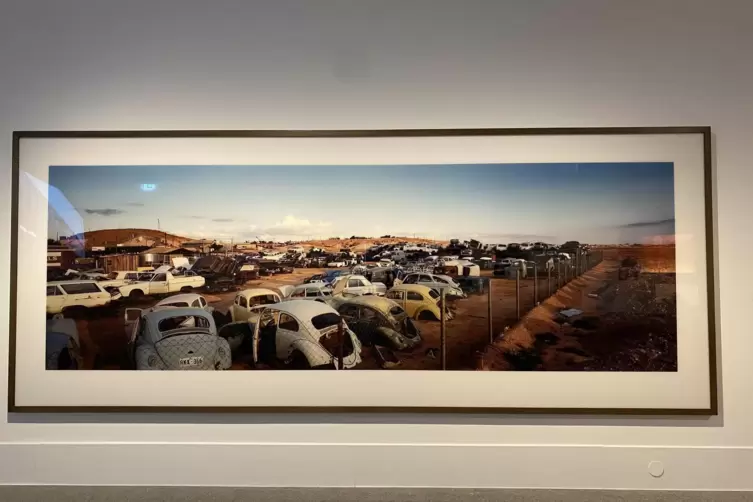

Natürlich werden Ausschnitte aus einen Filmen an die Wände projiziert, man sieht Fotos von Dreharbeiten, auch Drehbücher und wie er sie bearbeitet hat, alles sorgsam in Kapitel eingeteilt wie Anfänge, Vorbilder, Aufbruch, Literatur, Kunst, Musik, 3D-Technik, Amerika, Japan und Archiv. Das Spannendste aber sind die Dinge, die man nur selten sieht, Werke für Kunstgalerien wie seine Monumentalfotos von amerikanischen Landschaften und Städten und seine 3D-Installationen („Two or Three Things I Know about Edward Hopper“, 2020 und „Présence“ über die Künstler Claudine Drai, 2022).

Monumentalfoto: Beetle Cemetary in Coober Party, Australia, im Original 1,78 mal 4,47 Meter.Foto: Andrea Dittgen

Monumentalfoto: Beetle Cemetary in Coober Party, Australia, im Original 1,78 mal 4,47 Meter.Foto: Andrea Dittgen

Und dann hat er, mit 79, mal wieder etwas total Neues gemacht: einen immersiven Raum. Auf acht Meter hohen Wänden mit sechs großen Flächen – man muss sich auf den Boden legen für den Rundumblick – gibt es vier Arbeiten: Die mit dem „Himmel über Berlin“ enthält unveröffentlichte Szenen des Nick-Cave-Konzerts, das im Film drin ist. Die Traumsequenzen aus „Bis ans Ende der Welt“ sind aneinandergereiht, es gibt Szenen aus „Paris Texas“ und eine Kompilation aus 21 Filmen zum Thema „On the Road Again“, denn Wenders versteht sich in erster Linie nicht als Filmemacher, sondern als „Reisender, der sucht und findet“, wie man in dem wunderbaren Audioguide (124 Minuten) hört, der den Katalog ersetzt, und den man unbedingt als Audiobuch herausbringen sollte.

Die Ausstellung

W.I.M. Die Kunst des Sehens, eine Wim Wenders Ausstellung, Bundeskunsthalle Bonn, bis 11. Januar 2026.