Mit aneckenden Krimis im deutschen Fernsehen und ambitionierten Kinomelodramen hat sich Dominik Graf von den 1980er-Jahren bis heute einen Namen gemacht. In seinem autobiographischen Buch „Sein oder Spielen. Über Filmschauspielerei“ analysiert er lustvoll die Arbeit mit Schauspieler:innen, seziert die Entwicklung des deutschen Kinos über die Jahrzehnte und fordert mehr Spielräume für Freiheiten.

Wie vermittelt man den Erfahrungsschatz, den man nach 50 Jahren im Filmgeschäft angesammelt hat? Man schreibt eine Autobiographie, oder man macht es wie Dominik Graf in seinem neuen Buch „Sein oder Spielen“: ausschweifend im positiven Sinne, übersprudelnd mit filmhistorischen Anekdoten, selbstkritisch, abrechnend mit den deutschen Produktionsbedingungen und entlang eines roten Fadens, der den Fokus auf die Arbeit mit Schauspielern und Schauspielerinnen legt. Der Ton der Streifzüge ist unterhaltsam, ob es sich um verehrte Größen wie Robert Mitchum, Gene Hackman oder Isabelle Adjani handelt, oder um Filme, die ihn beeinflusst haben, wie etwa aus dem „New Hollywood“ der 1970er-Jahre. Die vom jeweiligen Zeitgeist abhängigen Regie- und Spielstile spielt Graf variantenreich durch und erklärt sie anschaulich anhand von prägnanten Szenen. Das klingt bei „Der letzte Tango in Paris“ dann so: „Filme dieser Art sind offenbar nur noch als erstarrte Lavaformationen einstiger kultureller Explosionen zu besichtigen. Vernarbte Spuren einer gewaltigen Veränderung an der Erdoberfläche des kinematographischen und des Körperbewusstseins.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Die vielen Fehler eines jungen Regisseurs

Neben den häufig von Bildern untermauerten Exkursen in den Filmkosmos anderer Regisseure wie Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki, Jean-Pierre Melville, Nicolas Roeg oder Robert Bresson spielen seine eigenen Produktionen natürlich eine nicht unwesentliche Rolle, meistens wenn es darum geht, die vielen Fehler aufzuzählen, die einem jungen Regisseur unterlaufen können. Graf gibt ganze Dialoge mit Götz George wieder, mit dem er drei Mal gearbeitet hat und der beim Dreh von „Die Katze“ nicht jede seiner Anweisungen befolgen wollte, was zu gegenseitigen Kränkungen und längeren Kommunikationspausen führten konnte. Immer wieder distanziert er sich von dem Autorenfilm des Neuen Deutschen Films, wenn er etwa spöttisch schreibt: „Bis weit in die 90er hinein musste man ja noch fürchten, dass der eine oder andere von ihnen eine Herrenduftnote unter seinem Namen auf den Markt bringen würde. ‚W.W.‘ zum Beispiel?“

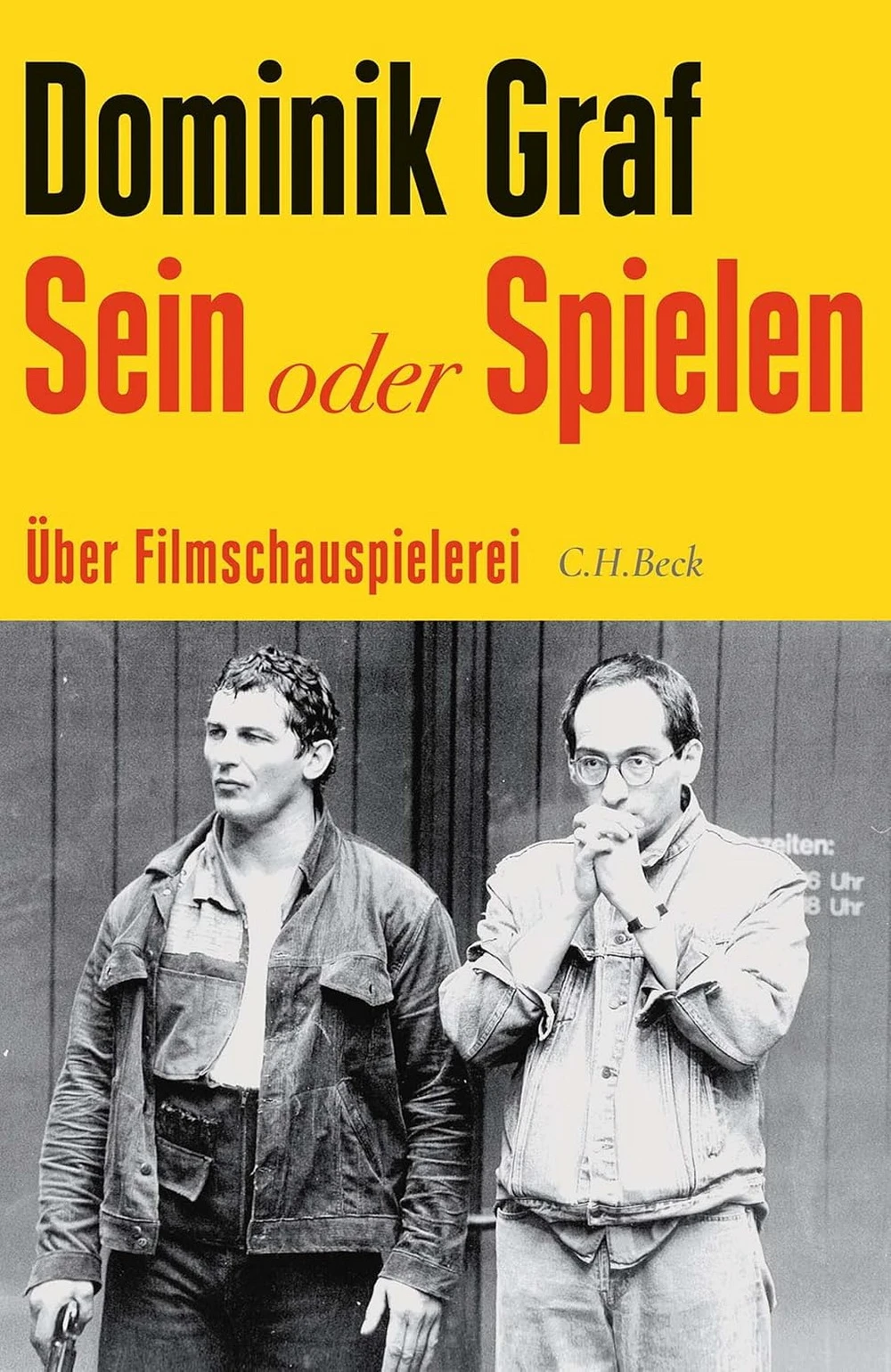

Cover zu „Sein oder Spielen. Über Filmschauspielerei“ (© C.H. Beck Verlag)

Gleichzeitig pflegt Graf aber auch eine entwaffnende Selbstironie gegenüber seinem eigenen Werk, den wiederkehrenden Selbstzweifeln und den Schüben von Eitelkeit, die ihn nach Konflikten mitunter dazu brachten, etwa eine glänzende Szene mit Karoline Eichhorn in „Der Felsen“ bis zur Unkenntlichkeit schneiden zu lassen. Als Kind zweier Schauspieler wagte sich Graf auch einige Male auf die andere Seite der Kamera, etwa in „Der Mädchenkrieg“ aus dem Jahr 1977. Matthias Habich fiel dabei der Part zu, Graf unangekündigt kräftig zu ohrfeigen, um echte Emotionen zu provozieren. Für ihn Grund genug, als Regisseur auf solche demütigenden Überraschungseffekte zu verzichten.

Mitunter gibt sich Graf von den eigenen Erinnerungen überwältigt. Dann wechselt er gerne das Thema und startet einen Abstecher in technische Details, die Untiefen der Synchronisation, den Einfluss von Pornos auf die Inszenierung von Sexszenen, den Einsatz von Laienschauspielern oder Popstars, die Bedeutung des Castings, der Mimik, oder was auch immer es in dem Metier zu berücksichtigen gilt.

Der Stil des Nicht-Spielens

Lebhaft argumentierend positioniert er sich als Anhänger des Genrekinos, vom „Tatort“ bis zu historischen Stoffen, in denen er den Stil des Nicht-Spielens bevorzugt, das Alltägliche und Authentische der Nouvelle Vague in Frankreich, wobei er gleich die Gelegenheit nutzt, all diese Begriffe von Echtheit bis Natürlichkeit mit Blick auf die Filmgeschichte in Frage zu stellen. Das deutsche Nachkriegskino seziert er Jahrzehnt für Jahrzehnt, die Abgrenzungen von der vorherigen Generation, die unterschiedlichen Stimmungslagen nach dem Mauerfall. Die Auseinandersetzung mit der Schwemme an Filmen über den Baader-Meinhof-Komplex greift er erhellend auf. Florian Henckel von Donnersmarcks „Das Leben der Anderen“ von 2006 provoziert ihn dagegen zu abfälligen Kommentaren über ein staatstragendes Kino, das die beteiligten Schauspieler zwar auf eine internationale Bühne katapultiert hat, aber ohne sie wirklich künstlerisch weiterzubringen.

An dieser Stelle hätte man gerne erfahren, warum Graf selbst es eigentlich nie in Hollywood versucht hat, zumal er gefühlt pausenlos deutsche Produzenten und TV-Redaktionen kritisiert, die inszenatorischen Mut geradezu verhindern. „Auf was für einem Niveau arbeiten wir eigentlich“, fragt er wütend, „stets bedroht durch kreative Mittelmäßigkeit, die bejubelt wird, und durch immer verbarrikadiertere politische Funktionärs-Vorgaben?“ Im Kapitel über das polnische Kino hinter dem Eisernen Vorhang heißt es: „Die ‚Demokratisierung‘ des Kinos im Westen unter Filmförderungs-Bürokraten ist darin weitgehend zielsicher zerstörerisch. Sie führt zum Niedergang von künstlerischem Diskurs und gewagtem Experiment – und oft auch zum Verlust von kommerziellem Erfolg, weil sich niemand mehr für die so quasi verordnet hergestellten, ‚ideologisch korrekten‘ Filme interessiert.“

Zuletzt drehte Graf die „Polizeiruf 110“-Folge „Jenseits des Rechts“ ( © BR/PROVOBIS Gesellschaft für Film und Fernsehen mbH /Hendrik Heiden)

Umso mehr zeigt er sich fasziniert von der Kompromisslosigkeit zahlreicher polnischer Regisseure und Regisseurinnen gegenüber den Vorgaben der Diktatur, die nicht wenige der formal und inhaltlich subversiven Produktionen für Jahre im Tresor verschwinden ließ, aber immerhin ihre Entstehung nicht verhinderte. Es gibt in Deutschland nicht viele in derselben Liga wie Graf mitspielende Regisseure und Regisseurinnen, die seit Jahren in Tageszeitungen, Filmmagazinen und Büchern so kenntnisreich und leichtfüßig über das Weltkino reflektieren können.

Sehnsucht nach einem anderen deutschen Film

Bei aller altweiser Versöhnung mit dem eigenen Weg schwingt in der Fülle von Stichwörtern und filmhistorischen Weichenstellungen auch immer die Sehnsucht nach einem anderen deutschen Film mit, der sich mehr traut und auch seine vielen schauspielerischen Talente nicht verdorren lässt. Feste Standpunkte sind für Graf dazu da, um in Bewegung gebracht zu werden. Es ist ein Jammer, dass sie bei den Funktionärs-Adressaten chronisch im Quoten-Orkus verhallen.

Literaturhinweis

Dominik Graf: „Sein oder Spielen. Über Filmschauspielerei“. Verlag C.H. Beck, München. 392 Seiten, 28 Euro. Bezug: in jeder Buchhandlung oder hier