Der Staat beschließt Gesetze – und schafft damit oft zusätzliche teure Stellen. In Zeiten hoher Ausgaben, schwacher Wirtschaft und wachsender Schulden sorgt dieses Dauerthema besonders in Berlin für Streit. Der Berliner Senat muss sich jetzt für den Personalzuwachs und Rekordschulden von rund 76 Milliarden Euro bis 2027 rechtfertigen.

Doch während die Kosten steigen, wächst auch der politische Streit um neue Gesetze. Bis 2027 will Finanzsenator Stefan Evers (CDU) allein für Personalkosten rund 13,3 Milliarden Euro ausgeben – fast ein Drittel des gesamten Haushalts. „So würde ein Unternehmer auch handeln“, erklärte Evers – und stieß damit bei Wirtschaftsvertretern und Verwaltungsexperten auf deutliche Kritik. Zeitgleich treten immer mehr neue Gesetze in Kraft, die zusätzliches Personal erfordern. Vor allem eine Norm im „Schneller-Bauen-Gesetz“ sorgt bei Fachanwälten und der Opposition für Kopfschmerzen: Es droht ein neues Verwaltungschaos, sinnbildlich für die Schieflage des Berliner Systems.

Berliner Verwaltungsreform soll „Behörden-Pingpong“ beenden

Genau solche Konflikte will die geplante Verwaltungsreform verhindern – doch sie tritt erst 2026 in Kraft. Sie soll das bisherige „Behörden-Pingpong“ – das ständige Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken – beenden, indem klare Regeln festgelegt werden. Seit Jahrzehnten wird sie diskutiert und ist eines der wichtigsten Vorhaben der aktuellen Legislaturperiode. Auch Finanzen, Personal, Verwaltungskultur und Digitalisierung sollen mit ihr verschlankt werden.

Doch bevor die Verwaltungsreform in Kraft tritt, ändern die Senatsverwaltungen bereits Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken. Mehrere Gesetze aus dem aktuellen Doppelhaushalt 2024/2025 und dem Entwurf für 2026/2027 befinden sich bereits in Planung oder Umsetzung. Die Liste ist lang – und wächst weiter. Hier ein Ausschnitt:

Berliner Reformen 2025:

- Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz;

- Novelle des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG);

- Neutralitätsgesetz;

- Anpassung des Landesmindestlohns;

- Vergesellschaftungsrahmengesetz;

- Änderungen im Bereich der Geodateninfrastruktur (GDI-BE);

- Änderungen im E-Government-Gesetz usw.

Andere kleinere Eingriffe mit größerer Wirkung sind bereits still und heimlich umgesetzt worden, wie zum Beispiel im sogenannten Schneller-Bauen-Gesetz. In Paragraf 17a im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) ist seit 2025 festgelegt, dass ab einem Bauvorhaben mit 50 Wohneinheiten „gesamtstädtisches Interesse“ gilt. Der Senat darf dann den Bezirk entmachten und selbst eine Baugenehmigung erteilen.

Landesnorm im „Schneller-Bauen-Gesetz“ sorgt für Verwaltungschaos

Daran gibt es Kritik: „Am Ende will der Senat jede Hundehütte selber genehmigen“, sagt Andreas Otto, baupolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die Absicht des Senats: Wohnungen effektiver und schneller bauen. Doch das dürfte schwierig werden, wenn in einem anderen Paragrafen (§ 7 AGBauGB) die Grenze bei 200 Wohneinheiten liegt, warnt der Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE), Remo Klinger.

Für Klinger ist unverständlich, warum gesamtstädtische Interessen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans erst ab 200 Wohneinheiten berührt sein sollen. Bei der Erteilung einer entsprechenden Baugenehmigung soll dies jedoch schon ab mehr als 50 Wohneinheiten gelten. „Der Gesetzgeber begründet es auch nicht – er könnte gewürfelt haben“, erklärt der Experte. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen bestätigte der Berliner Zeitung, dass beide Regelungen existieren. Zugunsten eines Wohnungsbauprojektes in Berlin-Hohenschönhausen habe man von der 50-Wohneinheiten-Regelung bereits in diesem Jahr Gebrauch gemacht. Seit 2015 habe es lediglich zehn Eingriffe bei Bebauungsplänen ab 200 Wohneinheiten gegeben. Sprecher Martin Pallgen betont: „Es gibt klare Kompetenzen beim Bauen.“

Sobald der erste Stein gesetzt ist, kann es schnell gehen. Doch bis in Berlin angefangen wird, vergehen oft Jahre.Monika Skolimowska/dpa

Klaus-Martin Groth, früherer Staatssekretär und Verfassungsrichter in Berlin, sieht darin eine gesetzgeberische Fehlleistung. „Den gleichen Tatbestand einer gesamtstädtischen Bedeutung mit zwei völlig unterschiedlichen Wohnungszahlen zu konkretisieren, war ein Fehler“, sagt er dazu. Das dürfte im Herbst deutlich werden, wenn Merz’ geplanter „Bau-Turbo“ zur Beschleunigung von Bau- und Genehmigungsverfahren starte. „Denn er verschiebt die Diskussion weg vom Planungsverfahren hin zum Genehmigungsverfahren.“ Und dann werde der Konflikt im Berliner Recht deutlicher. Groth und seine Kanzlei haben nach eigenen Angaben stets eine einheitliche Grenze von 100 Wohneinheiten befürwortet.

Berliner Baunorm sorgt für doppelte Arbeit und Kosten

Welche Auswirkungen hat das Bau-Chaos nun auf die Verwaltung und ihre Arbeit? Entstehen nun doppelte Bauplanungsvorhaben in Bezirken und Senatsverwaltungen? Solche Vorhaben würden für Senat und Bezirke doppelte Arbeit und damit doppelten Personalaufwand bedeuten. „Der Senat kann nun schon bei relativ kleinen Wohnbauvorhaben die Sache an sich ziehen“, kritisiert Klinger. „Gleichzeitig müssen die Bezirke Personal für den Fall vorhalten, dass er dies nicht tut.“ Sollte der Senat beschließen, großflächig von seinem Eingriffsrecht Gebrauch zu machen, hätte Berlin beim Bauen eine doppelte Personalstruktur für dieselben Aufgaben. „Das ist nicht sinnvoll. Besser wäre eine klare Trennung der Zuständigkeiten.“

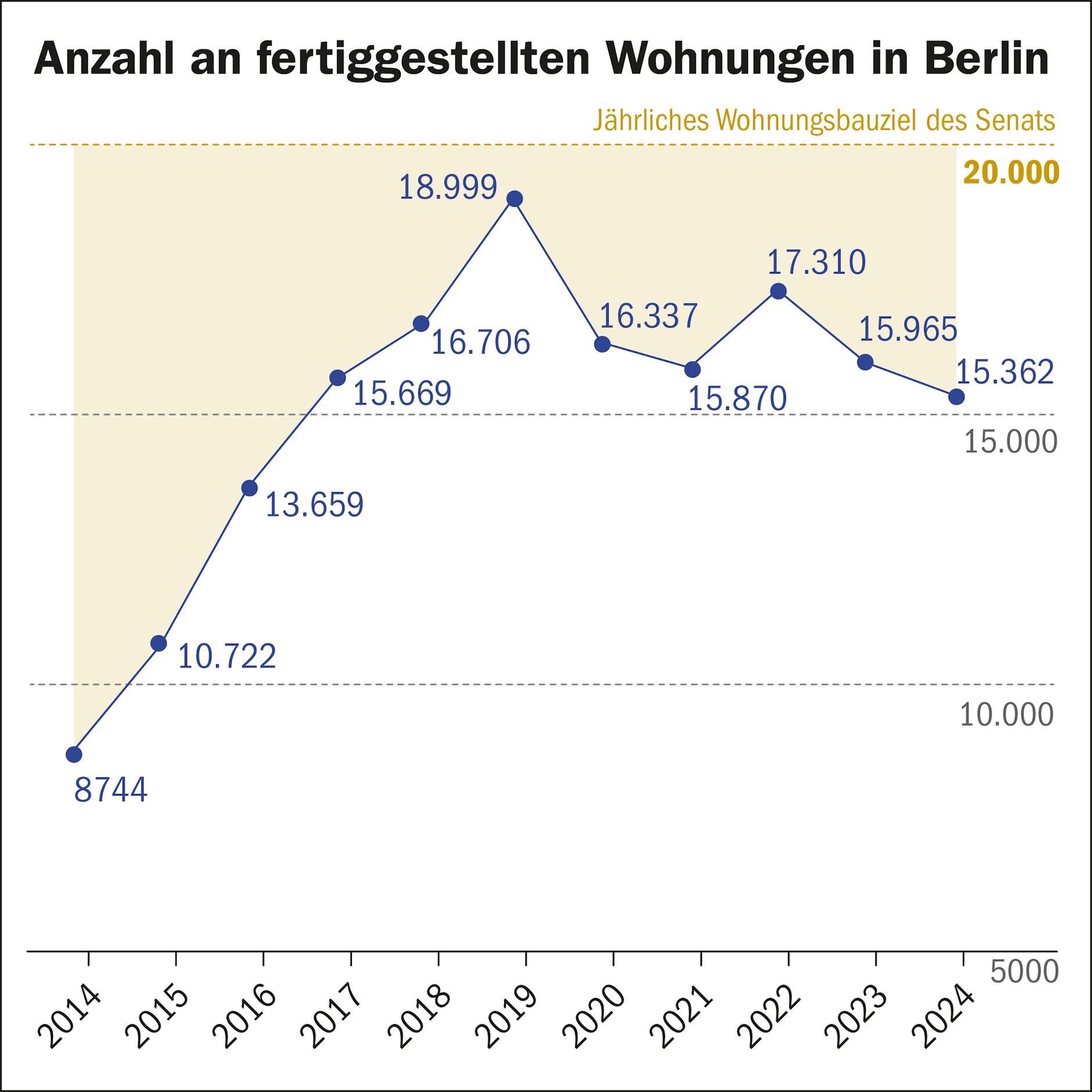

Alle Berliner Landesregierungen der letzten Jahre haben ihre Wohnungsbauziele verfehlt.Grafik: BLZ. Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg

Fachanwalt Groth äußert sich dazu zynischer. Von einer doppelten Personalvorhaltung könne keine Rede sein, sagt er. Kein Bezirk schaffe es seit Jahren, die ihm verbleibende Planungsarbeit auch nur annähernd zeitgerecht zu bewältigen. Bei der Senatsverwaltung sei es bei den Verfahren, die sie an sich gezogen hat, nur unwesentlich besser. Sprich: Wenn niemand arbeitet, kann auch nichts schiefgehen. Trotzdem kostet es Steuergeld. Groths Mandanten, zu denen auch einige Bezirksverwaltungen gehören, sprechen sich für eine Stärkung der Bezirke aus – also dafür, deren Planungs- und Genehmigungskompetenz auszubauen.

Linke sieht Einsparungspotenzial bei Lobbyarbeit am Tempelhofer Feld

Doch auch diese Maßnahme würde zusätzliches Personal erfordern – und den Haushalt des hochverschuldeten Stadtstaates weiter belasten. Linke und Grüne im Abgeordnetenhaus haben ihre Kritik an der Änderung bereits im Gesetzgebungsverfahren 2024 geäußert. In der Öffentlichkeit wurde das Thema jedoch kaum diskutiert. Der Bundeswahlkampf war offenbar interessanter. Hendrikje Klein, verwaltungspolitische Sprecherin der Linken, bezeichnet die aktuelle Regelung im Verhältnis zwischen Bezirken und Senat als „sehr fragwürdig“. Personal einzusparen sei grundsätzlich „gar keine gute Idee“, betont sie – in den nächsten Jahren würden viele Beamte in Rente oder Pension gehen.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns gern! briefe@berliner-zeitung.de