Zehn Jahre lang moderierte Angélique Beldner die «Tagesschau». Heute ist sie noch als Moderatorin der Quizshow «1 gegen 100» im Fernsehen zu sehen.

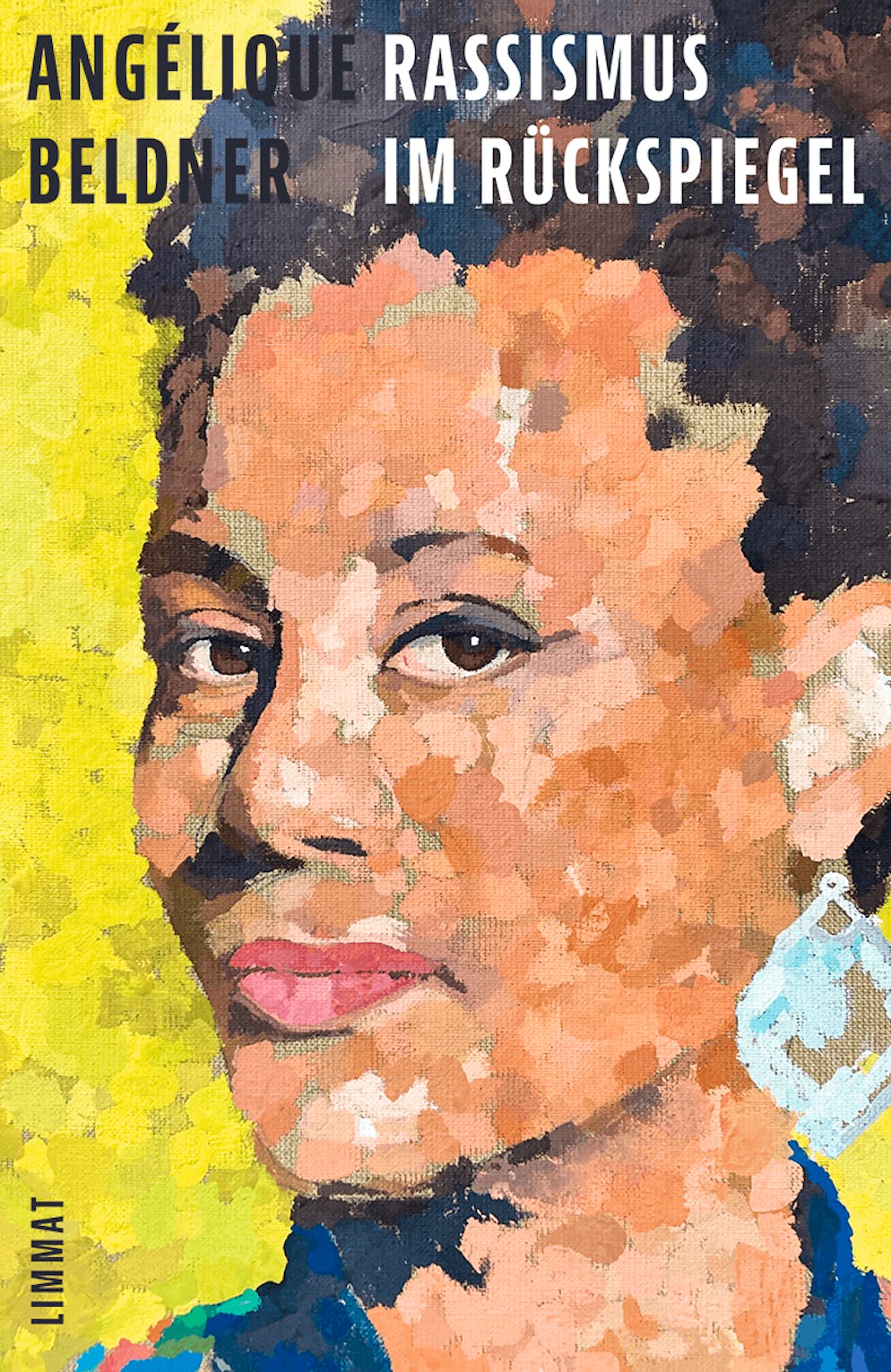

Ayse Yavas

Angélique Beldner erlebt schon ihr ganzes Leben Rassismus. Doch lange fehlten ihr die Worte dafür. Jetzt erzählt die SRF-Moderatorin in ihrem neuen Buch offen ihre Erfahrungen – und zwingt zum Hinschauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

- SRF-Moderatorin Angélique Beldner erzählt in ihrem neuen Buch von persönlichen Rassismuserfahrungen und wie sie diese lange nicht benennen konnte, sondern oft herunterspielte oder entschuldigte.

- Erst durch die Black-Lives-Matter-Bewegung 2020 fand sie Worte, begann über ihr Schwarzsein zu sprechen und stellte sich öffentlich der Diskussion.

- Mit ihrem zweiten Buch will sie nicht anprangern, sondern mit ihrer persönlichen Geschichte den Dialog über Rassismus weiterführen.

Als Kind stiess Angélique Beldner in Büchern auf stereotype Darstellungen von Schwarzen Menschen. Als Jugendliche wurde sie in den Ferien auf dem Weg vom Strand zurück zum Hotel von einem Mann für eine Prostituierte gehalten. Als junge Erwachsene lobten Fremde ihr Berndeutsch. Und wenn sie heute im Zug in der ersten Klasse sitzt, weisen sie andere Reisende manchmal explizit darauf hin.

Das sind Beispiele für den Rassismus, von dem Angélique Beldner in ihrem neuen Buch «Rassismus im Rückspiegel» erzählt. «Ich erlebe Rassismus, seit ich denken kann», erzählt Beldner im Gespräch mit blue News. «Ich habe schon immer gemerkt, dass ich Erfahrungen mache, die mit meinem Äusseren zu tun haben.»

Doch Beldner erzählt in ihrem Buch auch davon, wie sie lange keine Worte für den Rassismus hatte, den sie erlebt. Und wie sie geschwiegen hat. Über 40 Jahre lang. «Wenn ich mal über Rassismus gesprochen habe, dann hatte ich das Gefühl, das sei eher schlecht, wenn man dem zu viel Gewicht gibt», erzählt Beldner. In einem Interview mit der SRF-Sendung «Glanz & Gloria» sagte sie 2018 sogar: «Natürlich gibt es manchmal Kritiken, die man als Rassismus interpretieren könnte. Aber dann versuche ich es nicht so zu interpretieren.»

Racial Gaslighting nennt sich das auch. Das Absprechen von rassistischen Erfahrungen. «Höre ich dauernd, dass ich mir etwas nur einbilde oder dass ich übertreibe, wenn ich mich durch eine Aussage oder Handlung verletzt fühle, glaube ich es irgendwann», schreibt Beldner im Buch. Sie entschuldigte den Rassismus, indem sie sagte, das sei sicher nicht böse gemeint.

Beldner wollte in weissem Umfeld nicht auffallen

Ihre ersten Lebensjahre lebte Beldner in Frutigen mit ihrer alleinerziehenden Mutter, bald zog sie nach Bern, wurde Journalistin, dann Radiomoderatorin und kam schliesslich zum Fernsehen. Zehn Jahre lang moderierte sie die Tagesschau, diesen Sommer hatte sie ihre letzte Sendung, weiterhin macht sie die Quizshow «1 gegen 100».

Rückblickend schreibt Beldner in «Rassismus im Rückspiegel», sie wäre wohl nie auf die Idee gekommen, Fernsehmoderatorin zu werden, hätte sie sich nicht mehr als weisse denn als Schwarze Frau verstanden. Sie hätte es nicht für möglich gehalten. «Ich bin in einem weissen Umfeld aufgewachsen. In der Familie, in der Schule, in der Ausbildung hatte ich nur weisse Menschen um mich herum», erzählt sie im Gespräch. Also sei es ihr wichtig gewesen, in diesem weissen Umfeld möglichst nicht aufzufallen. «Dass ich den Job bekommen habe, war für mich wie eine Bestätigung, dass die Anpassung geglückt war», sagt sie.

«Ich habe angefangen, anderen zuzuhören und merkte, dass sie dieselben Geschichten erzählen»

Autorin und Moderatorin

Dann kam der Sommer 2020. Und die Ermordung von George Floyd in den USA durch weisse Polizisten. Weltweit gingen Menschen auf die Strasse, machten auf den Rassismus aufmerksam, den People of Colour erleben.

Für Beldner war es eine Bestätigung von all dem, was sie schon immer gespürt hat. «Ich habe angefangen, anderen zuzuhören und merkte, dass sie dieselben Geschichten erzählen. Damit wurde mir bewusster, dass ich mir nicht einbilde, was ich erlebe, sondern dass es wirklich so ist.» Was sie vorher leise mit sich alleine ausgemacht hat, wurde plötzlich laut in der Öffentlichkeit diskutiert.

Beldner begann daraufhin, sich mit ihrem eigenen Schwarzsein auseinanderzusetzen. Sie machte für SRF Reporter einen Film, ging nach Frutigen, um mit Stammtischbesuchern über das N-Wort zu diskutieren. Und sie sprach in Paris zum ersten Mal mit ihrem Vater und ihrer Schwester wirklich über Rassismus. 2021 schrieb sie ihr erstes Buch. In «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde» unterhält sie sich mit Schriftsteller Martin R. Dean über ihre Rassismuserfahrungen.

Dass sie jetzt ein weiteres Buch schreibt, war nicht von Anfang an klar. «Ich habe mich gefragt, kann ich und will ich nochmal die Kraft aufbringen, mich in die Öffentlichkeit zu stellen und solche Diskussionen zu führen?», sagt Beldner. Darauf wusste sie auch bald die Antwort: «Ja, ich muss es. Es ist mir zu wichtig.»

Eigentlich habe sie diesmal weniger über ihre eigenen Erfahrungen schreiben wollen, weil Rassismus ja nichts Individuelles sei. Doch je länger sie am Buch gearbeitet habe, desto mehr habe sie erkannt, «dass wenn ich mehr Persönliches einbetten kann, die Menschen wahrscheinlich eher bereit sind, hinzusehen und hinzuhören.»

Gleichzeitig sagt sie auch: «Es geht mir nicht um meine Geschichte. Eigentlich sollte meine Geschichte gar nicht nötig sein.» Ihre eigenen Rassismuserfahrungen zu erzählen, sei vielmehr Mittel zum Zweck, um zu verstehen, was Rassismus ist und macht. «Ich gebe meine Geschichte sozusagen her», meint sie.

«Das Buch soll kein Anprangern sein»

Autorin und Moderatorin

Denn was Betroffene von Rassismus erzählen, sei sich oft ähnlich. «Es ist egal, mit wem du sprichst. Du wirst immer wieder auf gleiche Geschichten stossen». Und auch Beldners Beispiele – ob sie aus ihrer Kindheit in den 1970ern erzählt oder aus der Gegenwart – haben schlussendlich alle den gleichen Kern: Es war und ist Rassismus.

Beldner könnte wütend sein, vielen Menschen Vorwürfe machen. Denen, von denen sie im Buch erzählt, die sie rassistisch beleidigt und stereotypisiert haben. Aufs SRF, das ihr bei ihrer ersten Bewerbung als Tagesschaumoderatorin sagte, die Schweiz sei noch nicht bereit für eine Schwarze Moderatorin. Auf weisse Menschen allgemein.

«Das Buch soll kein Anprangern sein», sagt Beldner aber. «Ich glaube, es bringt uns weiter, wenn ich sage, was ist und was ich empfinde, ohne gleichzeitig alle zu kritisieren.» Sie entschuldigt Rassismus nicht mehr, sondern sagt: Das ist ein gesellschaftliches Problem. «Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir das benennen», meint Beldner.

Ehrlich und klar, aber auch geduldig

Gleichzeitig hält sie fest: «Ich merke, dass beim Thema Rassismus sehr viel Unsicherheit da ist. Und Unsicherheit führt dazu, dass man sich zurückzieht und lieber gar nichts mehr sagt als etwas Falsches. Das möchte ich verhindern.» Mit ihrem zweiten Buch macht sie so weiter, was sie mit dem Film und dem ersten Buch begonnen hat. Sie tritt in einen Dialog.

Sie erzählt ehrlich und klar, aber auch geduldig von Rassismus. Sie sagt: Schau, das passiert mir. So fühlt es sich an. Dann zoomt sie raus, bringt Beispiele anderer People of Colour oder Entwicklungen in der Gesellschaft rein. Und überlässt es so den Leser*innen selbst, darüber nachzudenken, was das für ihr eigenes Handeln bedeutet. Nur das Schweigen über Rassismus, das lässt das Buch nicht mehr zu.

Angélique Beldner: «Rassismus im Rückspiegel». 192 Seiten. Limmat Verlag, 2025.

Mehr aus dem Ressort

SRF zügelt «Rundschau» nach Sommerferien in neues Studio