Sie waren nicht nur die Stars der russischen Science Fiction. Ihre Bücher werden bis heute gelesen, immer wieder neu aufgelegt und übersetzt. Denn was Arkadi und Boris Strugatzki schrieben, ging immer weit über die Grenzen des Genres hinaus. Sie stellten die zutiefst menschlichen Fragen, die sich die „Eroberer neuer Welten“ fast nie stellen. Und die Technokraten der Macht erst recht nicht. 1970 erschien ihr Roman „Hotel zum verunglückten Alpinisten“, der mit dem Genre des Kriminalromans spielt. Und dem eines völlig überforderten Inspektors.

Polizeiinspektor Glebsky reist nach einem anonymen Anruf in ein völlig abgelegenes Hotel in den Bergen. Aber irgendwie gibt es gar keinen Toten. Kann er also wieder abreisen. Doch es ist spät. Da kann er auch mal eine Nacht m Berghotel genießen. In dem es dann aber sehr sonderbar zugeht. Es gibt dann doch einen Toten.

Oder doch nicht? Es ist mitten in der Nacht und Glebsky versucht aus den anderen Hotelgästen herauszubekommen, wo sie waren, was sie gesehen haben, wer möglicherweise der Täter war. Aber gibt es überhaupt einen Täter? Je länger er die andere Gäste ausquetscht und versucht, die Vorgänge zu begreifen, umso verworrener wird alles.

Aber wie liest man so ein Buch? Wie las es sich 1970, als es herauskam? Denn wer versucht, diesen Inspektor Glebsky zu begreifen, landet in einem Raum der Ungewissheit. Man kann als Leser seine zur Schau getragene Selbstsicherheit nicht begreifen. Er tappt im Dunkeln, preist sich aber – selbst in der Erinnerung – immer wieder dafür, wie clever er da vorgegangen ist, wie professionell.

Auch wenn man die ganze Zeit merkt: Er hat keine Ahnung von dem, was da vor sich geht, und versucht die andere Hotelgäste mit seiner Polizei-Attitüde nur immer wieder einzuschüchtern. Und das kam ganz bestimmt nicht nur den Lesern in der Sowjetunion 1970 sehr vertraut vor. Das dürften auch Leser in der DDR so gespürt haben, wo das Buch nur wenig später erschien.

Wenn alle verdächtig sind

Es ist erstaunlich, aber die Romane der Strugazkis erschienen auch in der DDR. Zeitnah. Bücher, die im Gewand von SF tatsächlich auch die autoritären Strukturen beleuchteten, die in Moskau und Berlin herrschten. In diesem Fall in der Person eines Polizisten, für den jeder Hotelgast erst einmal ein Verdächtiger ist. Mit dem man entsprechend rabiat umspringen kann. Was vielleicht berechtigt erscheint, weil einige der obskuren Gäste zu einer kriminellen Bande zu gehören scheinen, die erst kürzlich die Nationalbank ausgeraubt haben.

Andere behaupten auf einmal, als Glebsky weiterbohrt, Außerirdische zu sein, die nur dummerweise bei ihrem ersten Kontakt mit der Erde auf die Bande von Kriminellen gestoßen waren. Eigentlich eine hübsche Denkaufgabe, die auch von dem stillen Humor der Strugazkis erzählt: Was geschieht eigentlich, wenn Außerirdische bei ihrem Besuch auf der Erde auf die Falschen treffen? Eine Frage, die die beiden Autoren in ihrem Buch bis auf die Spitze treiben, denn der altgewordene Glebkys denkt tatsächlich ernsthaft darüber nach, auf wen die Außerirdischen eigentlich hätten treffen können, ohne dass es zur Tragödie gekommen wäre.

Für Strugazki-Kenner ist diese Geschichte das Pendant zu „Picknick am Wegesrand“, verfilmt als „Stalker“. Würden solche Begegnungen nicht fast zwangsläufig in lauter unüberbrückbaren Missverständnissen enden?Wäre es besser, die Außerirdischen würden es mit dem Geheimdienst zu tun bekommen? Mit dem Militär? Den offiziellen Behörden? Oder – da kennt Glebskys am Ende doch so ein bisschen Selbstkritik: der Polizei.

Denn was dann zum Ende der Nacht hin passiert, ist eine Tragödie, in der Glebskys einen gehörigen Anteil daran hat, dass die Leute, die womöglich Außerirdische sind, zu spät fliehen können. Eine Lawine hat das Hotel von der Außenwelt abgeschnitten. Und sie hat wohl auch den Stützpunkt der Außerirdischen verschüttet. Was offen bleibt, den der Stützpunkt wird nie gefunden. So wie bis zum Schluss die Ungewissheit bleibt, ob es Glebsky tatsächlich mit Außerirdischen zu tun hatte.

Nur eins ist klar: Wenn es solche Begegnungen geben sollte, dann werden es Begegnungen voller Missverständnisse sein. Begegnungen, in denen Leute, die sonst ohne Gewissensbisse ihre Arbeit verrichten, auf einmal Wertungen treffen müssen, für die sie nicht ausgebildet sind. Situationen, die so etwas wie moralisches Handeln erfordern. Und ein Mindest-Verständnis für die offensichtlich Fremden.

Glebskys Misstrauen

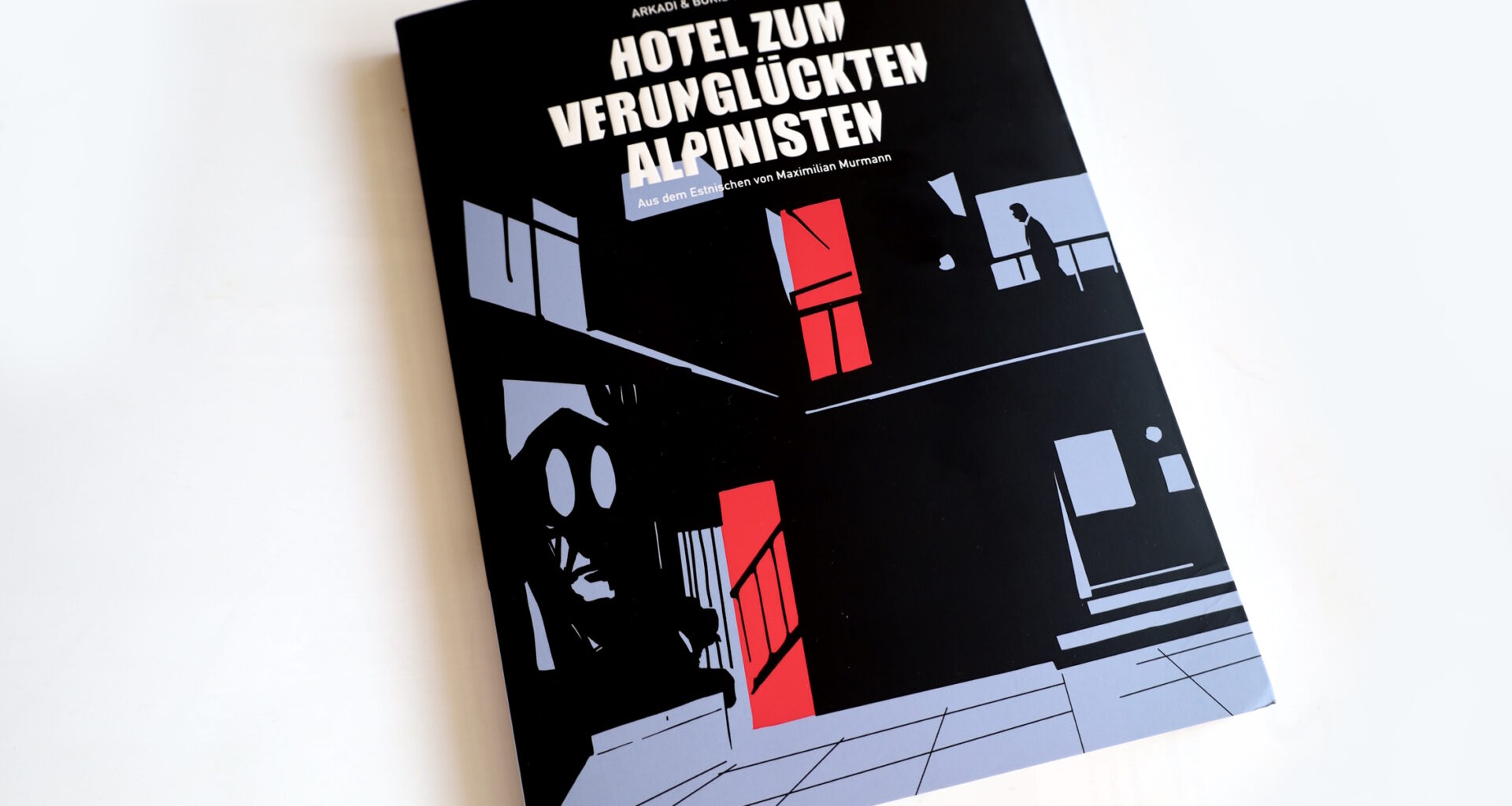

Aber wenn nun das Misstrauen dominiert? Und eigentlich wird Glebsky sein Misstrauen bis zuletzt nicht los. Auch nicht in dieser Graphic Novel, die der estnische Grafiker Veiko Tammjärv aus dem Strugatzki-Roman gemacht hat. In Estland wurde „Hotel zum verunglückten Alpinisten“ sogar 1979 verfilmt.

Es ist eine Geschichte, die auch die Leser noch lange beschäftigt, weil sie bis zum Schluss uneindeutig bleibt. Hat es Glebskys jetzt eigentlich mit lauter Ganoven zu tun? Oder doch mit Außerirdischen und ihren Robotern, die in typische menschliche Rollen geschlüpft sind, um nicht sofort aufzufallen? Eigentlich sind sie nur zum Beobachten auf der Erde, sollten sich gar nicht einmischen.

Haben sich aber ganz offensichtlich auf die Falschen eingelassen. Und haben es auch noch mit einem Inspektor zu tun, der am liebsten die ganze Hotelbewohnerschaft verhaftet hätte. Und jeden Einzelnen stundenlang verhört nach dem Motto: Irgendwann spuckt der die Wahrheit aus.

Dabei scheint ein Koffer eine wesentliche Rolle zu spielen: Diebesgut? Wunderwaffe? Oder doch nur Energiereserve für die Außerirdischen, die ohne ihn nicht überleben können?

Auch nach Jahren ist Glebsky immer noch überzeugt, richtig gehandelt zu haben, auch wenn die Geschichte im „Hotel zum verunglückten Alpinisten“ am Ende tragisch ausgeht, die vier Außerirdischen sogar noch auf Skiern fliehen können – doch wie aus dem Nichts lässt Tammjärv einen Hubschrauber auftauchen, der die vier Flüchtenden einfach mit Raketen über den Haufen schießt.

Eine leichte Abwandlung zum Buch selbst, denn dort passiert das Ganze noch mit Maschinengewehren. Die Leichen der Getöteten aber sind später nicht auffindbar, genauso wenig wie der Hubschrauber, mit dem der Chef der Verbrecherbande wohl versucht hat, unliebsame Zeugen zu beseitigen. Da bleiben nur Mutmaßungen über den Verbleib des Hubschraubers und das tatsächliche Ende der Geflüchteten.

Ein Mann in seinen Zuständigkeiten

So wie Glebsky tatsächlich nur die Erinnerung bleibt an seltsame Vorgänge, die er am Ende auch mit vielen Kannen Kaffee im Bauch nicht wirklich klären konnte. Sodass auch der Zweifel bleibt, ob er tatsächlich richtig gehandelt hat. Immerhin. Aber man vergisst es auch im Verlauf der von Tammjärv gezeichneten Geschichte nie, dass eigentlich Glebsky die Hauptfigur ist, der hier mit seinen verfestigten Erfahrungen aus dem gewöhnlichen Polizeidienst mitten in eine mögliche Begegnung der anderen Art geraten ist, aber nicht wirklich begreift, was vor sich geht.

Und sich auch 20 Jahre später berechtigterweise fragt, ob ein misstrauischer Polizist vielleicht doch der falsche Mann ist, wenn es um eine Begegnung mit Wesen aus einer anderen Welt geht.

Tammjärv hat diese Ungewissheit und das Im-Dunkeln-Tappen des Inspektors im Grunde zur grafischen Umsetzung gebracht. Jenen traumhaften Raum der Wahrnehmung, in dem Menschen landen, die mit ihrem angelernten Wissen in unvertrauten Situationen völlig überfordert sind und dabei trotzdem versuchen, ihr Schwarz-Weiß-Denken aus dem gewöhnlichen Polizeidienst auf eine Situation anzuwenden, in der diese Regeln nicht gelten oder eben immer wieder falsche Antworten ergeben, falsche Sicherheiten, die am Ende für einige der Betroffenen lebensgefährlich werden.

Eine ganze Seite widmet Tammjärv dieser Selbst-Entschuldigung des Inspektors: „Wenn sie keine Gauner waren, dann waren sie auch keine Menschen. Und Nicht-Menschen, die sich als Menschen verkleiden, fallen nicht in meine Zuständigkeit. Klingt das logisch? Dann habe ich also recht? Folglich habe ich richtig gehandelt.“

Sympathie schafft diese Rechtfertigung des Inspektors im Nachhinein nicht wirklich. Gerade weil er hier auf seine schematische Rolle als Polizist und seine „Zuständigkeit“ anspielt. Also wie ein Beamter argumentiert, der die fatalen Folgen seines Tuns damit entschuldigt, dass er eigentlich nicht zuständig war.

Tödliche Regeln

Und auch das kennen die Strugazki-Leser nur zu gut. Solche Typen tauchen immer wieder in ihren Romanen auf, Typen, die nach Dienstvorschrift agieren und damit katastrophale Entwicklungen auslösen. Während sich die mehr oder weniger zerrissenen Hauptfiguren in diesen Romanen immer wieder bemühen, sich an das Menschliche und die eigene Verantwortung zu erinnern. Eben keine Götter sein wollen, wie es die Strugazkis in „Ein Gott zu sein ist schwer“ thematisieren.

Womit sie immer wieder die Fragen stellen, die die Bewohner der heutigen Welt mit ihren technokratischen Machbarkeits-Dogmen viel zu selten stellen. Nicht stellen wollen, weil sie ja nur in ihren „Zuständigkeiten“ agieren. Und die stupiden Regeln, die in ihrer Dienststelle gelten, auf alles anwenden, was ihnen draußen in der Welt passiert.

Und am Ende sitzen sie da, haben sich streng an die Vorschriften gehalten. Und trotzdem Menschenleben auf dem Gewissen. Oder eben das Leben von Erdbesuchern, die selbst zu spät begriffen haben, dass sie den falschen Menschen begegnet sind und die geltenden Regeln auf diesem seltsamen Planeten nicht verstanden haben.

So gesehen ist Tammjärvs Umsetzung der Strugatzki-Geschichte auch eine Mahnung an die Gegenwart. Denn Typen wie Glebsky gibt es überall. Sie legen ihr Raster aus dem, was sie als Gut und als Böse definieren, über alles. Alle Menschen sind ihnen irgendwie verdächtig. Und am Ende muss es unbedingt einen Mörder geben, den sie verhaften können. Egal, was tatsächlich passiert ist.

Und so entlässt auch Tammjärv die Leser dieser Graphic Novel mit einem unguten Gefühl. Und einem ratlos ins Dunkel grübelnden Inspektors, der sich mit Worten selbst überzeugen will, dass er damals richtig gehandelt hat.

Veiko Tammjärv, Arkadi und Boris Strugatzki „Hotel zum verunglückten Alpinisten“, übersetzt aus dem Estnischen von Maximilian Murmann, Voland & Quist, Berlin 2025, 30 Euro.