„65 ist das Alter der Reife“ – mit diesen Worten gratulierte kürzlich Alassane Ouattara, Präsident der Elfenbeinküste, seinem Land zum Geburtstag. „Es ist ein Moment des gemeinsamen Bewusstwerdens darüber, wie weit wir gekommen sind. Eine Einladung, das Gelernte zu festigen und in die Zukunft zu blicken.“

Afrika feiert in diesem Jahr viele 65. Geburtstage: Nigeria, Somalia und die DR Kongo wurden 1960 unabhängig; vor allem aber entließ Frankreich sage und schreibe 14 ehemalige Kolonien in die Selbstbestimmung. Heute gilt das Verhältnis des aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu den afrikanischen Ex-Kolonien als zerrüttet. Vor Ort stehen Regierungen und Gesellschaften vor großen Herausforderungen. Eine Standortbestimmung, wie weit das frankophone Afrika 65 Jahre nach dem „Afrikanischen Jahr“ gekommen ist.

Einige Länder im frankophonen Afrika zählen zu den ärmsten der Welt

Ein Blick auf den Index der Menschlichen Entwicklung (HDI) zeigt, wie prekär die Lage vielerorts immer noch ist: Acht dieser 14 Länder – darunter die Sahel-Staaten Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad – stehen fast ganz unten auf dieser Liste, einsortiert in die Kategorie „geringe menschliche Entwicklung“.

Dafür gibt es für jedes Land ein spezifisches Gemisch von Gründen, meint Matthias Basedau, Direktor des GIGA Instituts für Afrika-Studien in Hamburg: Vielerorts sind die Böden nicht gerade fruchtbar, Bodenschätze sorgen nur in geringem Ausmaß für Wohlstand, dazu kommen hohe Geburtenraten, die die Anforderungen an das Wirtschaftswachstum noch erhöhen. „Und dann gibt es noch andere Herausforderungen wie die politische Instabilität. Die kann leicht zu so Konfliktfallen führen: Das heißt, die Konflikte führen dazu, dass die Entwicklung gebremst wird. Und die gebremste Entwicklung wiederum führt zu mehr Konflikten“, sagt Basedau im DW-Interview.

In Mali, Burkina Faso und Niger haben sich in den vergangenen Jahren Militärs an die Macht geputscht, nachdem die Zivilregierungen diesen Kreislauf nicht durchbrechen konnten.

Starke Männer statt starke Institutionen

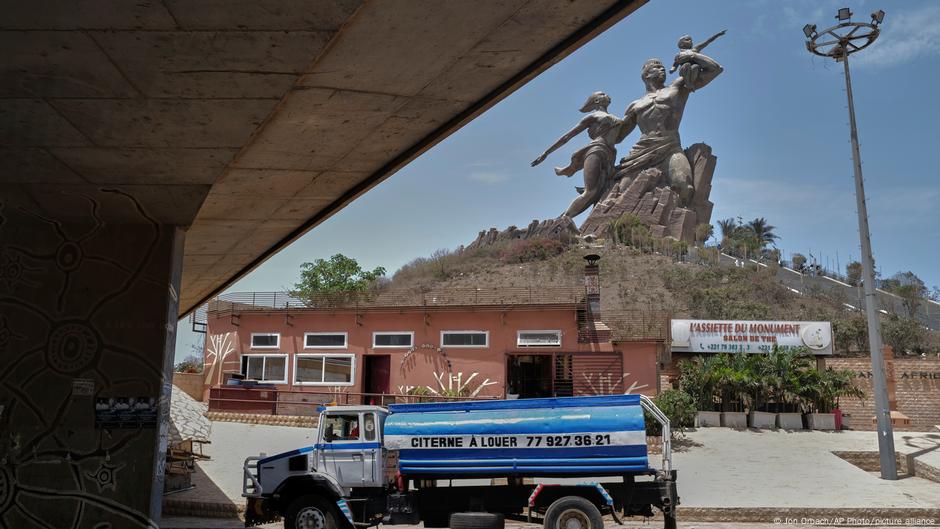

Putsche sind das eine Extrem im frankophonen Afrika; friedliche und geordnete demokratische Machtwechsel wie im vergangenen Jahr im Senegal sind nach wie vor die Ausnahme.

Am anderen Ende des Spektrums stehen vielerorts alternde Langzeitherrscher: In der Elfenbeinküste bewirbt sich der eingangs zitierte Alassane Ouattara mit 83 Jahren um eine vierte Amtszeit, Paul Biya will in Kamerun mit 92 sogar ein achtes Mal für das höchste Staatsamt kandidieren. Und in Togo hat der bisherige Präsident Faure Gnassingbé eine Rochade vorgenommen, um auf unbestimmte Zeit an der Macht zu bleiben: Er ist nun Präsident des Ministerrats, ein Amt das er extra in die Verfassung schreiben und mit weitreichenden Kompetenzen ausstatten ließ.

Die Verheißung eines „Zeitalters starker Institutionen“ aus den 1990ern sei zerplatzt, analysiert Tumba Alfred Shango Lokoho, Historiker an der Pariser Université Sorbonne Nouvelle. „In den meisten afrikanischen Ländern sind es heute starke Männer, die sich an die Macht klammern und dabei sogar die Verfassungen missachten und auf jede erdenkliche Weise auf den Kopf stellen, um an der Macht zu bleiben“, sagt Shango Lokoho der DW. „Genau darin liegt eine der größten Schwächen Afrikas. Wir brauchen starke Institutionen.“

Frankreichs politischer Einfluss schwindet

Viele dieser Institutionen wurden 1960 noch nach französischem Vorbild geschaffen, erläutert Matthias Basedau: „Da gibt es immer diesen Präsidentialismus, der allerdings deutlich präsidentieller und autoritärer ist als Frankreich mit einem semipräsidentiellen System. Und auch viele der Verfassungen sind – natürlich mit Unterschieden – nach dem französischen Vorbild gestaltet. Hier ist vielleicht eine Besonderheit der Laizismus, das heißt die strikte Trennung von Religion und Staat. Da könnte man sogar sagen, dass das in der Region zu weniger religiöser Diskriminierung beigetragen hat.“

Archivbild aus Nordmali: Frankreichs Militär versuchte mit seiner Operation Barkhane jahrelang, Islamisten zurückzudrängen – inzwischen setzt die Junta auf eine personell deutlich schwächere Söldnertruppe aus RusslandBild: Christophe Petit Tesson/abaca/picture alliance

Zugleich treiben einige Regierungen die Abnabelung von Frankreich weiter voran. Am deutlichsten ist das im Sahel zu beobachten, wo die Entwicklung nach den Putschen begonnen hat, teils begleitet von recht markiger Rhetorik gegenüber der früheren Kolonialmacht. Alle drei Juntas verwiesen die dort stationierten französischen Truppen des Landes und setzen seitdem maßgeblich auf Russland als Sicherheitspartner. In der Folge hat das französische Militär auch seine Stützpunkte im Tschad, dem Senegal und der Elfenbeinküste geräumt, die Basis in Gabun dient nur noch dem Training lokaler Soldaten. Das einzige afrikanische Land mit französischer Militärpräsenz ist nun Dschibuti.

Im Juli übergab Frankreich seine letzten Militärstützpunkte im Senegal an die dortige ArmeeBild: Patrick Meinhardt/AFP/Getty Images

Ein wesentliches Ziel französischer Afrikapolitik sei immer gewesen, nach Möglichkeit Frankreich-freundliche Regierungen an der Macht zu halten, sagt Matthias Basedau. Hierbei sei inzwischen Kamerun eine der letzten Bastionen: „Aber da müssen wir eben auch mal sehen, wie es aussieht, wenn Paul Biya irgendwann nicht mehr an der Macht ist.“

Enge wirtschaftliche Verflechtungen mit Frankreich bleiben

Während der politische Einfluss Frankreichs und des Westens insgesamt also schwindet, bleiben die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Frankreich und vielen afrikanischen Staaten weiter bestehen, etwa im Bereich der Rohstoffgewinnung. Auch einige Supermarktketten, Tankstellen und Mobilfunkanbieter sind weiter ganz oder teilweise in französischer Hand.

Noch deutlich offensichtlicher ist das bei den beiden west- und zentralafrikanischen Gemeinschaftswährungen, die häufig unter dem Begriff Franc-CFA zusammengefasst werden. Sie werden regelmäßig als kolonialistisch kritisiert, weil sie sich mit festem Wechselkurs am Euro orientieren, anstatt eigene Währungspolitik zu ermöglichen.

Zugleich erleichterten sie jedoch auch den Handel untereinander, gibt Basedau zu bedenken. „Auch die Inflationsraten waren im frankophonen Afrika eigentlich ziemlich gering, gerade auch im Vergleich zu den einst britisch geprägten Nachbarn.“ Insgesamt wolle er sich jedoch kein Urteil darüber erlauben, ob der enger verflochtene französische Ansatz die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt gehemmt habe, sagt Basedau.

65 Jahre nach ihrer Unabhängigkeit sind die französischsprachigen Länder Afrikas ihre eigenen Wege gegangen – das gilt im besonderen Maße auch für viele ihrer Staatsbürger: Aus Daten zu Rücküberweisungen lässt sich ablesen, wie wichtig für einige Länder die Diaspora ist. So leben beispielsweise rund 110.000 Senegalesen in Frankreich. Im Senegal machten die Geldsendungen an Angehörige in der Heimat zuletzt mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Schätzungen zufolge kommt die Hälfte des weltweit versendeten Geldes direkt bei der Landbevölkerung und damit häufig bei den Ärmsten der Armen an.

Im Laufe der letzten 65 Jahre hat sich im frankophonen Afrika vieles zumindest relativ zum Positiven verändert: In den meisten Ländern ist der Anteil der Menschen in extremer Armut zurückgegangen, die Lebenserwartung gestiegen, die Kindersterblichkeit gesunken.

Mitarbeit: Carole Assignon, Julien Adayé