Die Kompetenzen sind im freien Fall, noch deutet nichts auf Besserung hin: Wann immer Berlins Schülerleistungen getestet werden, geht es abwärts, und zwar besonders auffällig seit der Flüchtlingskrise von 2015/16.

Zufall oder nicht? Übertrieben oder wahr? Und wenn wahr: Heißt das dann, dass Berlins Schulen nicht das „geschafft“ haben, was die Kanzlerin von ihnen doch so klar und ausdrucksstark erwartete? Der Reihe nach.

‚Wir schaffen das‘ war die richtige Haltung zu einer Zeit, in der es darum ging, Humanität zu zeigen und unserem Land ein Stück Optimismus zu vermitteln.

Katharina Günther-Wünsch (CDU), Bildungssenatorin

Wo steht Berlin heute?

Zunächst einmal zur Bestandsaufnahme. Die ist recht einfach, da sich Berlin ebenso wie alle anderen Bundesländer regelmäßig Leistungstests unterziehen muss. Somit ist klar, dass Berlin seit 2015/16 einen dramatischen Leistungsverfall erlebt, und dass dieser Verfall noch drastischer als in anderen Ländern ausfällt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Besonders deutlich wird das anhand der Daten der Viert- und Neuntklässler. Denn deren Kompetenzen werden von der höchsten deutschen Instanz für Leitungsvergleiche, dem Institut für Qualität im Bildungswesen (IQB) ausgewertet.

Demnach gab es zwischen 2016 und 2021 einen immensen Leistungsschwund bei den Viertklässlern: Die Gruppe der Risikoschüler beim Lesen und in der Mathematik wuchs um ein Drittel. Beim Zuhören war es noch dramatischer, denn die Gruppe der Abgehängten verdoppelte sich sogar beinahe – von 15 auf 27 Prozent. Das wurde aber noch getoppt vom Befund in der Orthografie, denn hier war es 2021 fast die Hälfte des Jahrgangs, die die Mindestanforderung unterlief.

Die Risikogruppe wächst noch immer

Nicht besser erging es den Neuntklässlern. Auch ihre Leistungen werden vom IQB im Auftrag der Kultusministerien untersucht. Unter ihnen wuchs die Gruppe derer, denen die basalen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Ausbildung fehlen – und dann bestenfalls von ihren Betrieben noch Nachhilfe bekommen – zwischen 2016 und 2022 ebenfalls um etwa ein Viertel oder sogar um ein Drittel.

Diese Art der Befunde wird jährlich von den Vergleichsarbeiten bestätigt, die von den jeweiligen Dritt- und Achtklässlern geschrieben werden: Auch hier gilt, dass es seit Jahren keine positiven Signale gibt.

Allerdings ist es nicht einfach, die Gründe für den Leistungsverfall zu analysieren, denn vor den entscheidenden IQB-Untersuchungen der Viert- und Neuntklässler ereignete sich die Corona-Pandemie, die ohne jede Frage einen entscheidenden Rückschritt bei den Kompetenzen in allen Disziplinen bewirkte. Dennoch tritt sie bei den Analysen der Wissenschaftler mehr und mehr in der Bedeutung zurück.

Drei Hauptgründe für den Leistungsverfall

Corona habe zum Leistungsabfall „beigetragen“, sei aber „nicht der einzige Faktor“, hatte Felicitas Thiel, Bildungsforscherin Felicitas Thiel an der Freien Universität Berlin, bereits bei einer Corona-Bilanz zu bedenken gegeben und dabei auf die „Veränderung der Schülerkomposition“ verwiesen.

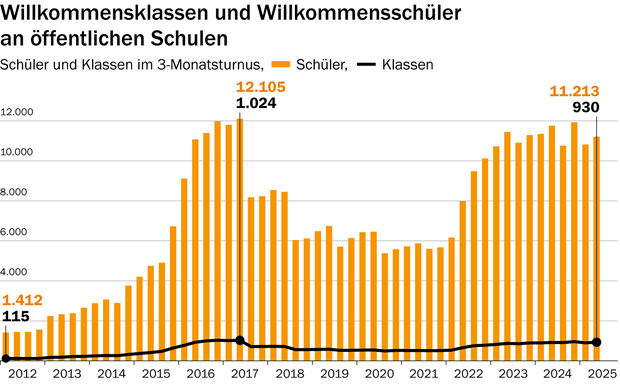

11.213

Willkommensschüler gab es im Herbst 2024 – nur 800 weniger als 2016.

Zu dieser Veränderung gehört in erster Linie der enorme Anstieg der Migrantenquote: Zwischen 2014 und 2022 wuchs ihr Anteil von rund 40 auf über 50 Prozent bei den Erstklässlern. Das lag zum einen an der Grenzöffnung von 2015 und zum anderen daran, dass auch in der Folge die Zuwanderung nicht wesentlich strenger reguliert wurde. Vielmehr belegen Daten der Senatsverwaltung für Bildung, wie hoch das Level der Willkommensschüler blieb: Ihre Zahl erreichte 2024 nochmals fast den Höchststand von 2016, als rund 12.000 Willkommensschüler gezählt wurden.

© Nils Kloepfel

Warum es die erste Generation besonders schwer hat

Bei den Willkommensschülern handelt es sich in der Regel um Geflüchtete, die im Ausland geboren wurden. Diese sogenannte „erste Generation“ ist besonders schwer in den Schulen integrierbar, weil die Geflüchteten gar kein Deutsch sprechen – anders als die zumindest teilweise Deutsch sprechenden Geflüchteten der zweiten Generation, bei denen nur die Eltern im Ausland geboren wurden.

Erschwerend kommt bei Geflüchteten der „ersten Generation“ hinzu, dass sie oft schon älter sind, wenn sie in die Schule kommen: Der Spracherwerb ist erschwert, weil sie weniger Zeit in der Schule verbringen. Noch schwieriger wird es, wenn sie zuvor in der Heimat keine Schule besucht haben und als Analphabeten kommen. Dieses Problem gibt es vor allem bei Schülern aus Afghanistan, dem Irak oder Rumänien, aber auch vermehrt aus Syrien, da infolge der Nachkriegswirren bis heute vielerorts das Bildungssystem zusammengebrochen ist, wie Berliner Schulleiter aus ihren Erfahrungen mit diesen Schülern berichten.

Vier Schuljahre liegen die Geflüchteten zurück

Die Folgen wurden im IQB-Bericht für die Neuntklässler 2022 festgestellt. Demnach lagen im Ausland geborene Neuntklässler, also die „erste Generation“, beim Lesen um fast vier Schuljahre hinter Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund zurück. Der Abstand zu den Gleichaltrigen der „zweiten Generation“ betrug noch zwei Jahre. Entsprechend schaffen die Zugewanderten auch besonders häufig keinen Schulabschluss, schildert die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz eine der Folgen der erschwerten Bedingungen für diese Jugendlichen.

Bei Willkommensschülern handelt es sich in der Regel um Geflüchtete, die im Ausland geboren wurden.

Bei Willkommensschülern handelt es sich in der Regel um Geflüchtete, die im Ausland geboren wurden.

© imago/Bernd Friedel

Über präzise Daten zu den Bildungsabschlüssen der Geflüchteten von 2015/16 verfügt die Berliner Bildungsverwaltung zwar nicht. Aber alle Statistiken der Verwaltung besagen, dass die Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen, benachteiligt und daher auch bei den höheren Bildungsabschlüssen unterrepräsentiert sind.

Die zugewanderten Familien verfügen im Durchschnitt über weniger sozioökonomisches und kulturelles Kapital als Familien ohne Zuwanderungshintergrund.

Aus dem Bericht des Instituts für Qualität im Bildungswesen über die Kompetenzen der Viertklässler

Die Bildungswissenschaftler der maßgeblichen Institute und Universitäten betonen stets, dass es nicht die sprachlichen Nachteile allein sind, die der erfolgreichen Schullaufbahn der Geflüchteten im Wege stehen. So heißt es auch im erwähnten IQB-Bericht zu den Viertklässlern von 2021, dass die zuwanderungsbezogenen Leistungsunterschiede „zu einem großen Teil“ auf dem sozialen Hintergrund der Kinder beruhen. Die zugewanderten Familien verfügten „im Durchschnitt über weniger sozioökonomisches und kulturelles Kapital als Familien ohne Zuwanderungshintergrund“.

Um das „kulturelle Kapital“ einschätzen zu können, wird nach dem Bücherbestand der Familien gefragt. So wird festgestellt, dass die zugewanderten Kinder von zu Hause nur wenig Förderung zu erwarten haben, was das Fortkommen zusätzlich behindert. Zwar sieht dies bei den Kindern aus der Ukraine im Schnitt anders aus. Aber diese Gruppe spielte bei den Studien von 2021 und 2022 noch keine Rolle, da der russische Angriffskrieg sich erst danach ereignete.

Der Lehrkräftemangel kulminierte ausgerechnet 2016

Berlin wurde zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt von der Fluchtbewegung erwischt: Ausgerechnet 2014 hatte sich die damalige Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) selbst den Lehrkräftenachwuchs abgeschnitten. Der Grund: Die SPD war nicht nur gegen die Verbeamtung von Pädagogen, sondern wollte auch aus Prinzip keine frisch gekürten Beamten aus anderen Bundesländern übernehmen. In der Folge wurde der Nachwuchs so knapp, dass auch Vertreter anderer Berufe bis hin zu Tierärzten vor die Klassen gestellt wurden.

175

Grundschulbewerber für 1000 offene Stellen gab es im Jahr 2016.

So begann die bis heute anhaltende massenhafte Einstellung von Quereinsteigern also zeitgleich mit der Flüchtlingskrise, was den Mangel noch weiter verschärfte. Inzwischen dürfte rund die Hälfte der gesamten Berliner Lehrerschaft aus nachträglich qualifizierten Quereinsteigern oder gänzlich Fachfremden bestehen.

Besonders verhängnisvoll dabei ist hinsichtlich der Zugewanderten, dass es kaum noch Lehrkräfte gibt, die wissen, wie man alphabetisiert, denn die gelernten Grundschulpädagogen sind besonders knapp. Ausgerechnet im Haupteinwanderungsjahr 2016 waren für 1000 offene Grundschulstellen nur 175 gelernte Bewerber auf dem Markt, worüber der Tagesspiegel damals erstmals berichtete.

Das Defizit an Grundschulkräften ist noch lange nicht überwunden, wenn auch nicht mehr bezifferbar: Die Zahlen werden – auch auf Nachfrage – schlicht nicht mehr von der Bildungsverwaltung geliefert. Das Dunkelfeld wurde aber teilweise von der Berliner Expertenkommission unter Olaf Köller im Jahr 2020 ausgeleuchtet. Sie stellte nämlich in ihrem Abschlussbericht fest, dass lediglich 5,9 Prozent des erteilten Sprachförderunterrichts an Grundschulen im Schuljahr 2019/20 durch ausgebildete Fachkräfte abgedeckt werden konnte.

5,9

Prozent des Sprachförderunterrichts an Grundschulen konnten 2019/20 durch ausgebildete Fachkräfte abgedeckt werden.

Das ist aber nur die eine Facette der Not. Die andere betrifft nicht die regulären Klassen, sondern die Willkommensklassen. Davon gibt es in Spitzenzeiten bis zu 1000. Das bedeutet, dass die Bildungsverwaltung entsprechend viele Spezialkräfte aufbieten müsste, damit jede dieser Sprachlerngruppen adäquat gefördert werden könnte.

Üben, üben, üben: Doch in Berlin gibt es kaum noch Lehrkräfte, die wissen, wie man alphabetisiert.

Üben, üben, üben: Doch in Berlin gibt es kaum noch Lehrkräfte, die wissen, wie man alphabetisiert.

© picture alliance / dpa/Britta Pedersen

Denn das Feld ist schwierig: In diesen Klassen stoßen Vietnamesen auf Rumänen oder auch Afghanen auf Ukrainer und somit auch Analphabeten auf gut geförderte Mittelstandskinder. Um diesen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, bräuchte man gute Diagnoseinstrumente, angemessenes Material und müsste selbst genau wissen, welche Art von Unterricht vonnöten ist: Ideal wären dafür voll ausgebildete Kräfte für „Deutsch als Zweitsprache“, kurz DaZ.

Die gibt es vereinzelt, aber keinesfalls flächendeckend, was bedeutet, dass diese Klassen mehr schlecht als recht funktionieren, und es schwierig ist, diese heterogene Klientel nach einem Jahr in die Regelklassen zu entlassen.

Genau dies aber sei die Linie, berichten Vertreter der Schulleitungsverbände. So erlebt es Sven Zimmerschied an seiner Charlottenburger Friedensburg-Schule immer wieder, dass kaum oder nur schlecht Deutsch sprechende Schüler an seiner Sekundarschule ankommen.

Die prüfen nichts. Die kennen die Kinder nicht. Sie schicken einfach Schüler aus Willkommensklassen in die Regelklassen.

Sven Zimmerschied, Schulleiter in Charlottenburg

Die Koordinierungsstelle, die in jedem Bezirk für die Verteilung der Schülerinnen und Schüler zuständig sein solle, sei oftmals mit dieser Aufgabe überfordert, kritisiert Zimmerschied: „Die prüfen nichts. Die kennen die Kinder nicht. Sie schicken einfach Kinder aus Willkommensklassen in die Regelklassen“, lautet seine Erfahrung. Er vermisst eine „professionelle Diagnostik“ und eine „neutrale Stelle“, die den Bedarf objektiv feststellt.

Als eines der Ergebnisse nennt Zimmerschied, dass die diesjährigen Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) auffallend schlecht ausgefallen seien. Mit Blick auf einzelne syrische Schüler, die bei ihm das Abitur abgelegt haben, möchte er auch das Positive angemessen würdigen. Seine Bilanz zehn Jahre nach dem Merkel-Satz lautet dann auch nicht zu pessimistisch: „Ja, wir haben es geschafft, aber hätte besser laufen können.“

Guido Richter, Vorsitzender der Vereinigung der Berliner Grundschulleitungen, geht strenger mit Merkels „netter Aussage“ ins Gericht: „Nein, wir haben es nicht geschafft“, lautet seine Bilanz zehn Jahre danach. Der „menschliche Ansatz“ sei „gut“ gewesen, habe aber „gesellschaftlich“ nicht funktioniert: „Wenn jemand sich nicht integrieren will, dann bringt uns das gesellschaftlich nicht weiter“, findet der Lichtenberger Schulleiter, der viele Jahre als Lehrer im Weddinger Brennpunkt gearbeitet hat und weiß, wie Integration funktionieren kann.

Kritik an den Koordinierungsstellen in den Bezirken

Ebenso wie Zimmerschied kritisiert er das Vorgehen der bezirklichen Koordinierungsstellen, bei denen es zu wenig um Diagnose gehe und zu viel darum, Willkommenskinder aus der Warteschleife irgendwie unterzubringen.

90 Prozent der Kinder, die uns nach der Willkommensklasse zugewiesen werden, können noch gar kein Deutsch.

Guido Richter, Vorsitzender der Vereinigung der Berliner Grundschulleitungen

„90 Prozent der Kinder, die uns nach der Willkommensklasse zugewiesen werden, können noch gar kein Deutsch“, stellt Richter fest. Die Schulen müssten dann damit zurechtkommen, würden den Kindern aber nicht gerecht, wenn sie als Lehrer nur einen Studenten zur Verfügung hätten.

Um Merkels Annahme „Wir schaffen das“ aus dem Jahr 2015 zur Realität werden zu lassen, fehle zu vieles. Richter erwähnt die Kinder, die ohne Deutsch in die erste Klasse kommen, weil sie – anders als in Hamburg etwa – nicht verbindlich in der Vorklasse waren: Berlin setzt die seit 20 Jahren gesetzlich vorgeschriebene Förderpflicht für „Nichtkitakinder“ vor der Schule nicht um.

Auch die Kitas tun nicht, was nötig wäre, lautet Richters Urteil: Zu wenig gezielte Förderung in der Sprache, zu wenig Sport und Bewegung, damit die Motorik und damit auch die kindliche Hirnentwicklung angeregt werde.

Hinzu komme, so Richter, dass die „Deutsch als Zweitsprache“-Lehrkräfte oftmals zu schlecht Deutsch sprächen. Hintergrund ist, dass die Voraussetzungen heruntergeschraubt werden mussten, um die freien Stellen zu besetzen. Unterm Strich gebe es also zu viele Hemmnisse, um „es“ zu schaffen, sagt Richter.

Auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission hat sich darüber Gedanken gemacht, woran es liegt, dass die Befunde so schlecht sind, wie es die Studien zeigen. Auf 50 Seiten hat sie in ihrer jüngsten Empfehlung dargelegt, was alles notwendig wäre, damit die zuwandernden Kinder und Jugendlichen eine Chance bekommen:

- eine bessere Diagnostik, um zu wissen, was der einzelne Schüler braucht

- ein Maßnahmepaket zur sprachlichen Bildung, das von den Schulen angepasst und umgesetzt wird

- wirksame Angebote für die Qualifizierung von Lehrkräften.

Was ebenso nachvollziehbar wie machbar wirkt, ist in der deutschen Realität allerdings noch lange nicht angekommen. Wie weit der Weg ist, lässt sich gut am letzten Punkt zeigen.

Denn zu den „wirksamen Angeboten“ zählt für die Wissenschaftler der SWK, dass die Universitäten, die Lehrkräfte ausbilden, mittels Professuren ein echtes Know-how für die Vermittlung von „Deutsch als Zweitsprache“ aufbauen sollen.

Kaum Professuren für Deutsch als Zweitsprache

Überraschend genug: Über 60 Jahre nach Beginn des hunderttausendfachen Zuzugs von „Gastarbeitern“ aus der Türkei, Griechenland, Italien und Spanien und später aus Vietnam und Russland hat es die Bundesrepublik bis heute nicht geschafft, die Sprachvermittlung für zuwandernde Kinder mittels DaZ-Professuren flächendeckend auf professionelle Füße zu stellen. Abgesehen von einer einzelnen DaZ-Professur in Essen, die 1983 eingerichtet worden war, tat sich in den ersten knapp 60 Jahren gar nichts.

Selbst Berlin, das sich unter SPD-Führung jahrzehntelang als Fürsprecherin einer migrationsfreundlichen Politik gerierte, brauchte bis 2016, um die erste DaZ-Professur an der Humboldt-Universität (HU) zu finanzieren. Noch 2012 hatte Berlins erste Ausländerbeauftragte Barbara John (CDU) es als „unmöglichen Zustand“ kritisiert, dass es unter den damaligen 2500 Professuren in der Stadt keine einzige für diesen Bereich gab.

Was die Wissenschaft fordert

Es dauerte dann sogar noch bis 2020, bis auch die Freie Universität mit einer eigenen DaZ-Professur nachzog. Deren Stelleninhaberin, Diana Maak, und auch Beate Lütke von der HU machen auf Anfrage klar, dass sie die Probleme damit aber noch lange nicht als gelöst ansehen, weil angehende Lehrkräfte in Berlin – anders als etwa in Bayern oder Sachsen – zwar „DaZ-Module“ belegen müssen, nicht aber DaZ auf Lehramt studieren können. Das sei „ein großes Manko“, kritisieren übereinstimmend Lütke und Maak, während die Bildungsverwaltung – zuletzt noch 2023 – abwinkte.

Der, die, das: In Willkommensklassen sollen Kinder auf den Regelunterricht vorbereitet werden.

Der, die, das: In Willkommensklassen sollen Kinder auf den Regelunterricht vorbereitet werden.

© picture alliance / Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Britta Pedersen

Für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) verweist deren Vorstandsmitglied Thomas Schenk darauf, dass es nicht nur an qualifiziertem Personal, sondern auch an Räumen fehle. Die Politik habe sich aber „geweigert, die objektiven Grenzen des noch Bewältigbaren im Schulsystem zur Kenntnis zu nehmen“. Lehrkräfte hätten dafür mit ihrer Gesundheit bezahlt und Schulkinder teilweise mit ihren Bildungschancen.

Unterm Strich schaffen wir die Integration von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund nicht, weil wir die Größe dieser Aufgabe falsch einschätzen.

Thomas Schenk, Verband Bildung und Erziehung (VBE)

Es sei auch unterschätzt worden, dass ein Teil der Schulkinder mit Fluchthintergrund unter schweren Traumatisierungen leide und die psychotherapeutischen Ressourcen für die Problemlagen dieser Kinder selbst in Berlin „überschaubar“ seien, gibt Schenk zu bedenken, der auch Schulpsychologe ist. Zudem seien infolge der schlechteren Gesundheitsversorgung in den Herkunftsländern zusätzliche Kinder mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen und hohen Förderbedarfen an die Berliner Schulen gekommen.

In Anlehnung an das Merkel-Zitat sagt Schenk: „Unterm Strich schaffen wir die Integration von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund nicht, weil wir die Größe dieser Aufgabe falsch einschätzen.“ Die Summe der Problemlagen führe zur Überlastung von Schule, Jugendämtern, Gesundheitsversorgung und kommunalen Ressourcen.

Wir schaffen das? Chronik des Chaos Wie Berlin 2015 von der Flüchtlingskrise überwältigt wurde Die katastrophale Schulbilanz „Es kann nicht sein, dass Datenschutz wichtiger ist als das Aufwachsen unserer Kinder“ Deutsch-Leistungen im Sinkflug Jeder dritte Neuntklässler scheitert an Mindeststandards

Auch Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hütet sich vor zu viel Euphorie über das Erreichte: „Die große Zahl geflüchteter Kinder stellt unsere Schulen vor gewaltige Herausforderungen“, sagt sie. Sie sei aber der Überzeugung, „dass wir es nur geschafft haben, weil wir nicht alles durch Regelbeschulung aufgefangen haben, sondern mittels Willkommensklassen geflüchteten Kindern gezielte Angebote vor allem zum Spracherwerb gemacht haben“.

„Heute nach zehn Jahren“ sei ihr der Merkel-Satz „zu pauschal“. Nur wenn eine schonungslose Analyse und Optimismus gelinge, werde Berlin es „auch in Zukunft schaffen“.