Seit der Flüchtlingskrise 2015 prägen Ankunftszahlen die Migrationsdebatte in Europa. Ein Jahrzehnt im Rhythmus der Statistik.

Der Spätsommer 2015 war ein Einschnitt, der Europa verändert hat. Ein Jahrzehnt später wirkt seine historische Dimension noch nach: Seit Beginn der Datenerfassung 2009 hat die europäische Grenzschutzagentur Frontex nie so viele irreguläre Grenzübertritte nach Europa gezählt. Ende 2015 summierten sie sich auf knapp 2 Millionen, allein im Oktober waren es mehr als 400 000.

Optimieren Sie Ihre Browsereinstellungen

NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.

Bitte passen Sie die Einstellungen an.

2014

Es bahnt sich etwas an

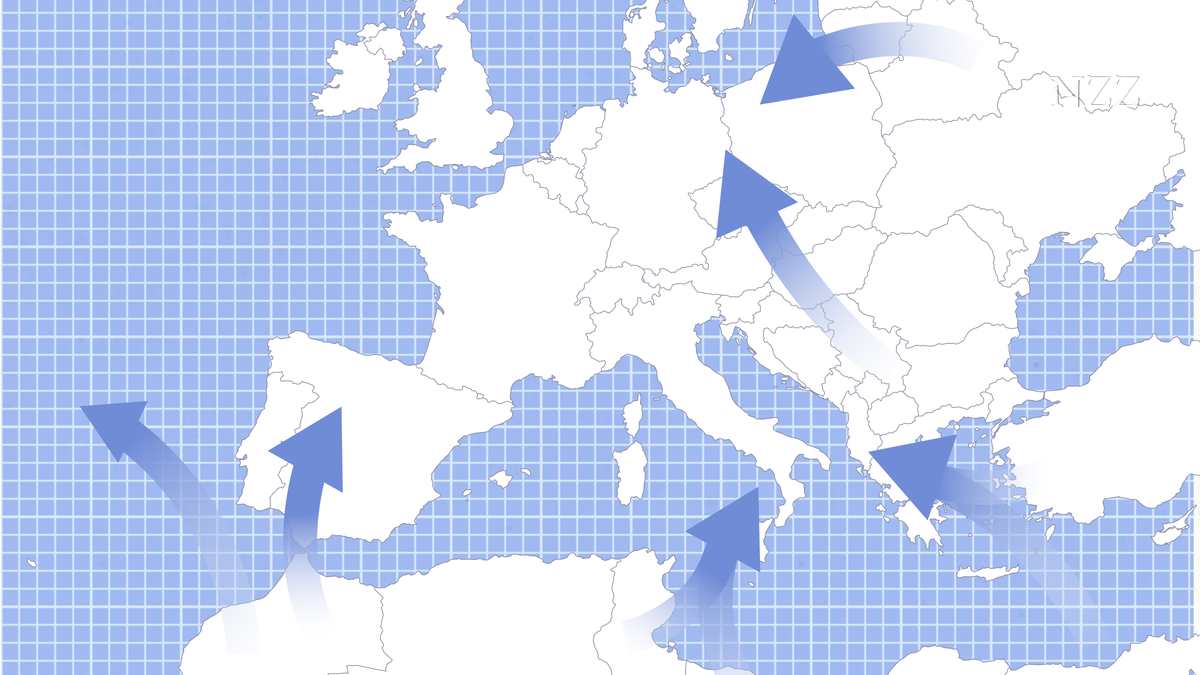

Vor 2015 betrifft irreguläre Migration in erster Linie Südeuropa. Die Hauptwege führen über das Mittelmeer: von Marokko oder der westafrikanischen Küste nach Spanien, von der Türkei nach Griechenland und von Libyen nach Italien.

Wer nach Europa übersetzt, kommt meist aus Nordafrika oder dem Nahen Osten. Dort ist die politische Lage chronisch instabil. Aus den Massenprotesten des Arabischen Frühlings entstehen in Syrien und Libyen Bürgerkriege. Der Rest Europas spürt davon zunächst wenig.

Der Kontinent ist noch mit der Euro-Krise beschäftigt, als ein Bootsunglück im Oktober 2013 erstmals ganz Europa erschüttert. Vor Lampedusa kentert ein alter Fischkutter, 373 Bootsmigranten sterben. Italien reagiert und ruft die Seenotrettungsoperation «Mare Nostrum» ins Leben.

In den Wintermonaten gehen die Migrationszahlen zurück, doch das Unglück erweist sich als Vorbote. Schon im April 2014 liegt die Zahl irregulärer Einreisen über dem Vorjahreswert. Im September kommen doppelt so viele Menschen in Europa an wie 2013. Insgesamt registriert Frontex 2014 über 280 000 irreguläre Einreisen, die meisten Menschen kommen über die zentrale Mittelmeerroute.

Der plötzliche Zustrom von Schutzsuchenden aus Syrien und Eritrea setzt die Mittelmeerstaaten massiv unter Druck. Als südlichste Staaten Europas verzeichnen sie besonders viele irreguläre Einreisen. Sie müssen die Neuankömmlinge nicht nur versorgen, sondern nach den Dublin-Regeln auch ihre Asylanträge bearbeiten. Italien schlägt Alarm. Mit der Aufnahme und Kontrolle der Migranten ist das Land heillos überfordert, zumal ein Grossteil der Migranten auf Anweisung der Schlepperbanden ihre Papiere zurücklassen.

Auf EU-Ebene entsteht in dieser Zeit das Hotspot-Konzept. In den am stärksten betroffenen Ländern sollen Registrierungszentren entstehen, in denen Migranten erfasst, überprüft und weitergeleitet werden – sei es zum Verbleib im Erststaat, zur Verteilung auf andere EU-Länder oder zur Ausschaffung. Kaum beginnen Italien, Griechenland und Spanien mit dem Bau, verlagert sich der Zustrom aber schon auf neue Routen.

2015

Ein Jahr, das Chaos schafft

Zum Jahreswechsel 2015 wird die Route nach Griechenland erstmals wichtiger als die zentrale Mittelmeerroute. Über den Westbalkan ziehen Tausende weiter nach Österreich und Deutschland. Schon im März geben erste Bundesländer zu bedenken, dass ihre Kapazitätsgrenzen erschöpft seien.

Über 3,5 Millionen Syrer befinden sich da noch in den Nachbarländern Türkei, Libanon oder Jordanien. Ihre Lage ist prekär. Sie haben kaum Arbeitsperspektiven und Bildungsmöglichkeiten, viele kämpfen ums tägliche Überleben. Im Frühjahr brechen viele zu Fuss über die Landroute in Richtung Mittel- und Nordeuropa auf. Auch die Zahl der Einreisen von Afghanen und Irakern steigt rapide; allein im Juli erreichen fast 120 000 Menschen Europa.

Ungarn reagiert auf die Menschenkolonnen am schnellsten und kündigt an, keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Im Juli beginnt das Land mit dem Bau eines Grenzzauns zu Serbien. Kurz darauf erklärt Nordmazedonien den Notstand und schliesst seine Grenze zu Griechenland. Tausende Menschen stranden in Städten, Bahnhöfen und kleinen Grenzorten.

In Deutschland herrscht noch eine andere Stimmung. An Bahnhöfen empfangen Ehrenamtliche Zehntausende Migranten, die mit Zügen aus Österreich und Ungarn ankommen, mit Applaus, Wasser und Teddybären. Ende August, auf dem Höhepunkt der Willkommenskultur, prägt Kanzlerin Angela Merkel ihren bis heute bekanntesten Satz. Gefragt, ob Deutschland diese grosse Zahl an Neuankömmlingen bewältigen könne, sagt sie: «Wir schaffen das.»

Da hat Frontex bereits mehr als eine halbe Million irregulärer Einreisen gezählt. Bis Jahresende werden es 1,8 Millionen sein.

Am 4. September setzt Deutschland wegen der gestrandeten Migranten im Budapester Bahnhof die Dublin-Regeln aus. Hunderttausende überqueren die Grenze, die Westbalkan-Staaten lassen sie passieren. In Österreich kommen täglich 6000 Menschen an, bis Deutschland eine Woche später die Grenze schliesst und Kontrollen einführt. Entlang der Westbalkan-Route setzt ein Dominoeffekt ein: Österreich, Ungarn, Kroatien und Slowenien führen Grenzkontrollen ein und errichten neue Zäune. Die Zahlen sinken nicht, sie verlagern sich nur. Im Oktober erreicht die Migration mit 430 000 Einreisen nach Europa einen Monatshöchststand.

Das europäische Dublin-System ist de facto tot, die EU schaut den nationalen Alleingängen weitgehend machtlos zu. Zwar beschliesst Brüssel Milliardenhilfen für die Frontstaaten und ein Relocation-Programm zur Verteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland. Doch nach dem Herbst sind die Mitgliedstaaten kaum noch aufnahmewillig. Die Union sucht die Lösung daher nicht mehr in sich selbst, sondern jenseits ihrer Grenzen. Ende des Jahres beginnen die Verhandlungen über ein Abkommen mit der Türkei.

2016 bis 2019

Abschottung

Im März 2016 schliessen die EU und die Türkei einen Migrationspakt. Ankara verpflichtet sich, Migranten, die über die östliche Mittelmeerroute gekommen sind, zurückzunehmen. Im Gegenzug verspricht die EU 6 Milliarden Euro Hilfe, Visafreiheit für Türken und neue Beitrittsgespräche. 2018 werden weitere 3 Milliarden Euro fliessen. Das Abkommen zeigt Wirkung: Im Frühjahr brechen die irregulären Einreisen über die Türkei drastisch ein.

Zugleich schliessen verschiedene Balkanstaaten und Österreich die Balkanroute. Der Grenzübertritt wird nur noch jenen Personen erlaubt, die über ein gültiges Visum verfügen oder direkt im Ankunftsland Asyl beantragen. Auf dem Westbalkan stauen sich die Flüchtlingsströme in improvisierten Lagern, die Migranten versuchen schliesslich, wie im griechischen Idomeni, die Grenzzäune nach Norden zu durchbrechen. Andere weichen erneut auf alternative Routen aus, vor allem nach Italien.

Für die Schlepperbanden, welche die Flüchtlinge über das Mittelmeer bringen, floriert das Geschäft. Sie setzen auf immer riskantere Manöver und schäbigere Boote, was zu immer mehr Bootsunglücken führt. 2016 sterben laut Internationaler Organisation für Migration rund 5000 Menschen auf See, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Viele Boote sinken, ohne dass jemand geborgen wird oder je bekannt ist, wer an Bord war.

Frontex verstärkt daraufhin seine Einsätze im Mittelmeer, während Italien eine enge Kooperation mit der libyschen Küstenwache vereinbart. Wegen der miserablen Zustände in libyschen Lagern ist das hoch umstritten, doch die Migrationszahlen gehen deutlich zurück.

Trotz sinkenden Zahlen schlägt sich die Flüchtlingskrise politisch nieder. In Europa gewinnen migrationskritische Parteien an Einfluss: Der Brexit wird als Abrechnung mit offenen Grenzen verstanden, in Deutschland zieht die AfD erstmals in den Bundestag ein. In Österreich wird der ÖVP-Chef Sebastian Kurz Kanzler, in Italien gewinnt Matteo Salvinis Lega-Partei an Stärke. Als Innenminister profiliert sich Salvini später bei der Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung.

Knapp fünf Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise erreicht die irreguläre Migration wieder Vorkrisenniveau: Nur noch ein Bruchteil der Syrer und Afghanen kommt nach Europa, auch die Zahl der Undokumentierten ist eingebrochen. Statistisch wirkt die Krise überwunden, doch der Ton gegenüber Migranten ist rau geworden. Die EU diskutiert über Abschreckung, Obergrenzen und Abschiebungen. Dann erreicht das Coronavirus den Kontinent und überlagert die Debatte – zunächst.

2020 bis 2023

Bleiben Sie zu Hause – oder doch nicht

Anfang 2020 legt ein Lockdown Europa und auch die irreguläre Migration lahm. Erstmals seit Beginn der Datenerfassung kommen nur wenige hundert Menschen irregulär an. Doch die Ruhe währt nur kurz. Im Frühjahr setzt die Türkei das Abkommen mit der EU vorübergehend aus und erklärt, Migranten nicht mehr an der Weiterreise hindern zu wollen.

Die Pandemie hat die Zustände in Krisenregionen und Auffanglagern weiter verschlimmert. Zum Mahnmal dafür wird das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Moria, das 2020 in einer Septembernacht praktisch vollständig ausbrennt. Im Rest Europas löst das zwar kurzzeitig eine Debatte über den Zustand der Flüchtlingspolitik aus, verschiedene Länder versprechen humanitäre Hilfe. Zusätzliche Migranten will aber niemand aufnehmen.

Ab Sommer 2021, mit dem Ende vieler Corona-Massnahmen, steigen die irregulären Einreisen wieder: über Bulgarien in Richtung Westbalkan, von Ägypten und Libyen nach Italien und über Westafrika nach Spanien. 2022 sind es rund 350 000 irreguläre Einreisen. Doch diese Zahl verblasst im Schatten des Ukraine-Kriegs, in dessen Folge Europa über 6 Millionen Flüchtlinge aufnimmt. Sie gelangen unter dem Schutzstatus S allerdings legal nach Europa.

Doch die Migration bleibt ein Dauerthema. Im Jahr 2023 verschärft ein neues Unglück die Lage. Nach einem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Nordsyrien vervielfacht sich die Zahl syrischer Flüchtlinge erneut.

Steigende Zahlen spielen Rechtsaussenparteien in die Hände. Sie sprechen von «Kontrollverlust» und «Asylchaos». In mehreren europäischen Ländern haben Migrationsdebatten den Weg für Rechtsregierungen geebnet, anderswo setzen Rechtsaussenparteien die Regierungen mit ihrer Kritik massiv unter Druck.

Unter diesen politischen Bedingungen und mit Blick auf die Erfahrungen von 2015 versucht die EU, die Kontrolle zurückzugewinnen. Sie schliesst ein Abkommen mit Tunesien, reaktiviert Grenzkontrollen entlang der Westbalkan-Route bis nach Deutschland, und einige Staaten – allen voran Italien und Grossbritannien – erwägen Abschiebezentren in Drittstaaten wie Albanien oder Rwanda.

2025

Zehn Jahre danach

Sowohl das Albanien- als auch das Rwanda-Modell sind bisher in der Umsetzung gescheitert, während das Abkommen mit Tunesien erste Wirkung zeigt. Insgesamt geht die Migration im Vergleich zum Vorjahr zurück. Dazu trägt auch die veränderte Lage in Syrien bei, wo der Sturz des Asad-Regimes syrischen Flüchtlingen nun die Möglichkeit zur Rückkehr in die Heimat bietet.

Irreguläre Migration bringt stets neue Muster hervor. Inzwischen stellen Migranten aus Bangladesh die grösste Gruppe, meist kommen sie über die zentrale Mittelmeerroute. Auf anderen Routen passen sich die Schleppernetzwerke auch laufend an. In Frankreich etwa stachen bis im Juni täglich Boote in See, um über den Ärmelkanal nach Grossbritannien zu gelangen. Dort sieht man sich trotz Brexit-Votum mit Rekordzahlen irregulär eingereister Migranten konfrontiert.

Die zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise haben aber auch gezeigt: Wo Krisenherde befriedet werden, wo Abkommen mit Drittstaaten greifen und wo Grenzen streng kontrolliert werden, geht die irreguläre Migration zurück. Eine Revision der Dublin-Regeln ist aber in weite Ferne gerückt, die Verteilung über Quoten gescheitert – und offen bleibt auch, was mit jenen geschieht, die bereits hier sind und eigentlich zurückkehren müssten.