Gerade erst hat die UFC (Ultimate Fighting Championship) einen neuen Rechtedeal mit Paramount+ abgeschlossen – und zwar über die Wahnsinnssumme von 7,7 Milliarden Dollar für sieben Jahre. Damit ist MMA (Mixed Martial Arts) endgültig ganz oben angekommen, was die auch finanzielle Aufmerksamkeit der weltweiten Kampfsportgemeinde angeht. Aber „The Smashing Machine“ handelt von einer Ära, als die UFC noch kein globales Mega-Event war – und dreht sich konkret um einen MMA-Kämpfer, der dem Sport zwar einst überhaupt erst zu seiner Popularität verhalf, dessen Namen aber bis heute nur die allerwenigsten kennen dürften. Verantwortlich für Regie und Skript zeichnet Benny Safdie, einer der beiden Brüder hinter „Der schwarze Diamant“, in dem Adam Sandler zwar seine vielleicht beste Leistung überhaupt zeigt …

… der nach seinem Release auf Netflix aber auch einem Großteil der „Happy Gilmore“-Crowd vor den Kopf gestoßen hat. Dazu stammt „The Smashing Machine“ vom „The Iron Claw“-Studio A24 und wurde auf analogem 16mm-Material gedreht. Wer also im Vorfeld auch nur ein klein wenig aufgepasst hat, der konnte leicht erahnen, dass „The Smashing Machine“ eher kein massentauglich-konventionelles Sportler-Biopic wird. Aber am deutlichsten wird dies durch eine weitere Personalie: Als Komponistin wurde die 28-jährige karibisch-belgische Experimental-Jazz-Künstlerin Nala Sinephro angeheuert, die unter anderem für ihre stimmungsvolle Harfen-Musik bekannt ist. Und damit, dass ihre Musik wirklich perfekt zum Film passt, ist schon (fast) alles Nötige gesagt.

LEONINE

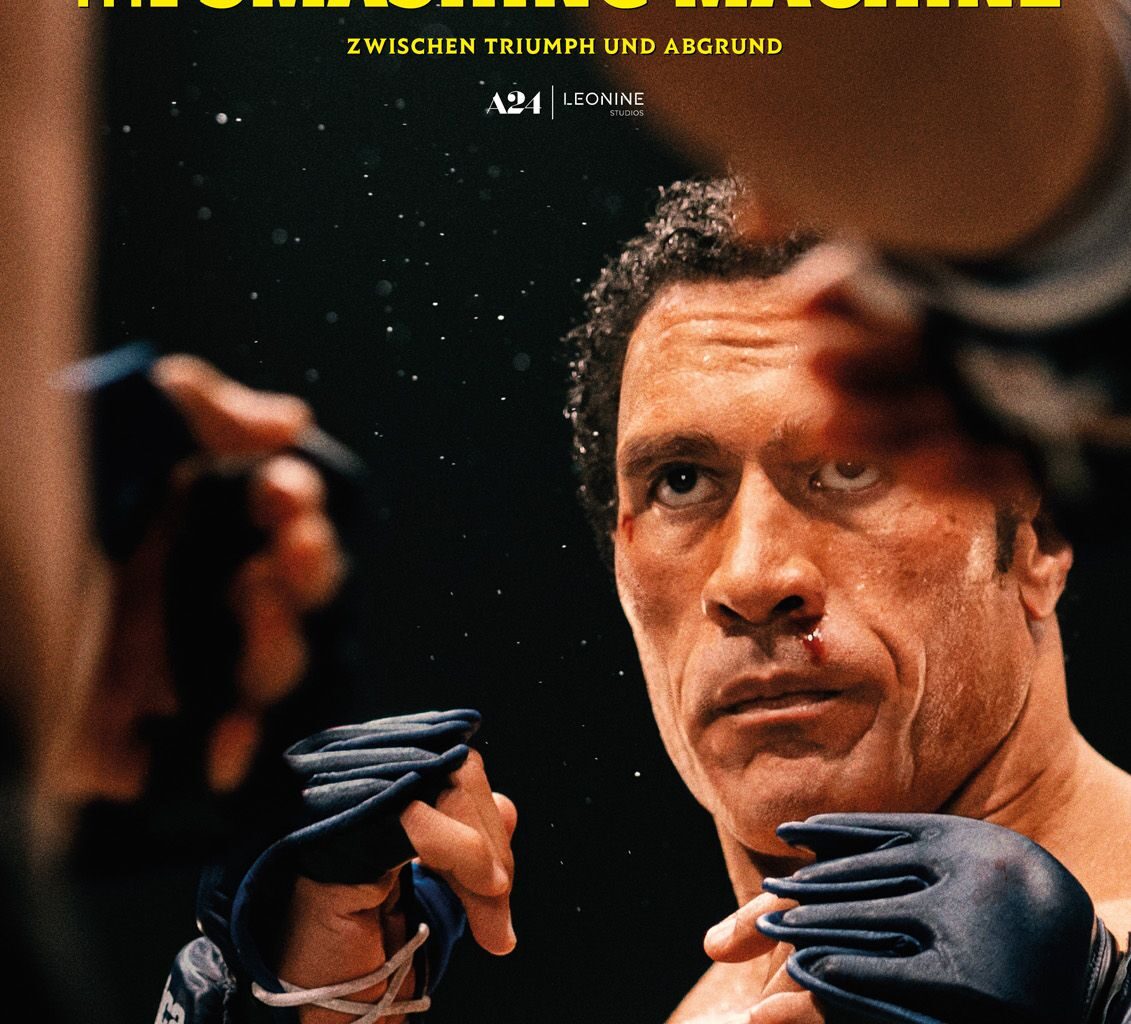

Dwayne Johnson ist als Mark Kerr gerade zu Beginn wirklich kaum wiederzuerkennen.

„The Smashing Machine“ spielt in den Jahren 1997 bis 2000: Mark Kerr (Dwayne Johnson) tritt zwar schon in der UFC an, aber seine größten Fights absolviert er für den japanischen MMA-Veranstalter Pride Fighting Championships (Pride FC) – selbst wenn es bei der Kommunikation etwa über die Zahlung seines Kampfgeldes mitunter nicht nur an der sprachlichen, sondern auch an der kulturellen Verständigung hapert. Außerdem ein Problem in Fernost: Im Gegensatz zu den USA werden harte Schmerzmittel hier nicht einfach so verschrieben, als wären sie Lutschbonbons – stattdessen gibt es für Kerr nach einem Kampf nur läppische Ibuprofen, die bei dem offensichtlich stark abhängigen Sportler natürlich schon längst nicht mehr die nötige Wirkung entfalten.

Während sein Mentor, Konkurrent und bester Freund Mark Coleman (großartig: Ryan Bader) ihn konsequent unterstützt, ist seine Freundin Dawn Staples (Emily Blunt) eher keine Hilfe dabei, Kerr wieder auf den rechten Weg zurückzuführen: Nur wenige Minuten vor dem wichtigsten Kampf seiner Karriere platzt sie in den Umkleideraum, um ihm eine Szene zu machen – und nach seinem Entzug reicht ihre Rücksicht nicht mal so weit, im gemeinsamen Zuhause keine Alkoholpartys zu feiern oder direkt vor ihm selbst größere Mengen Schmerztabletten zu schlucken. Hat Kerr trotzdem eine Chance, doch noch die Kurve zu kriegen?

Lost In Translation

Relativ zu Beginn werden auf einer Pressekonferenz die neusten Regeländerungen bekanntgegeben: Nicht mehr erlaubt sind fortan Bisse, Finger in die Augen stecken oder Kniestöße gegen den gesenkten Kopf, wenn der Kontrahent bereits am Boden kauert. Wie gesagt: Es waren damals noch andere Zeiten beim MMA! Aber selbst ohne abgekaute Ohrläppchen tun die Ring-Szenen richtig weh: Benny Safdie verzichtet zwar konsequent auf „Rocky“-artige Übertreibungen, aber nach den Kämpfen versteht man sehr genau, warum Mark Kerr stets eine mit Opiaten gefüllte Spritze bei sich trägt. Womöglich hat hier auch Gavin O’Connor geholfen, der mit „Warrior“ einen der bislang besten MMA-Filme verantwortet hat und an „The Smashing Machine“ als beratender Produzent beteiligt war.

Trotzdem ist „The Smashing Machine“ alles andere als ein klassisches Erfolgs-Biopic – immerhin basiert er auf der ebenfalls von Gavin O’Connor produzierten Dokumentation „The Smashing Machine: The Life And Times Of Extreme Fighter Mark Kerr“ aus dem Jahr 2002: Der „Universal Soldier: Day Of Reckoning“-Regisseur John Hyams erhielt damals ungewöhnlich offene Einblicke nicht nur in das Training, sondern auch in das Privatleben (einschließlich der Suchtproblematiken) des MMA-Champions. Viele der stärksten Szenen des Films finden deshalb auch außerhalb der Kampfarenen statt – etwa wenn der MMA-Riese wie verloren in einem japanischen Kaufhaus Rolltreppe fährt. In solchen Momenten erinnert „The Smashing Machine“ weniger an andere Kampfsport-Streifen als an Sofia Coppolas oscarprämierten „Lost In Translation“ (selbst wenn Bill Murray nicht ganz so viele Muskeln hat).

LEONINE

Die einseitig negative Darstellung von Dawn Staples (Emily Blunt) ist sicherlich der Punkt, für den sich „The Smashing Machine“ die meiste Kritik gefallen lassen muss.

Spätestens seit Conor McGregor ist die UFC ja eher bekannt dafür, dass sich die Fighter bereits beim Wiegen – medienwirksam – an die Gurgel gehen. Aber in „The Smashing Machine“ begegnen sich die Kämpfer mit einem inspirierenden Maß an Respekt – selbst als sein Konkurrent mit verbotenen Kniestößen einen nicht gewerteten Kampf provoziert, ist es für Mark Kerr selbstverständlich, ihn hinterher in den Arm zu nehmen. Dwayne Johnson ist zwar fast doppelt so alt wie der von ihm porträtierte Protagonist im Jahr 1997, aber grandios ist seine Rolle trotzdem: Als philosophierender Kampfkoloss („Ein Tag ohne Schmerzen ist wie ein Tag ohne Sonnenschein“) erforscht er eine ganz andere Art von Maskulinität, als wir es bislang vom „Jumanji“-Star gewohnt sind:

Als Mark Kerr ist der in seiner Maske oft kaum zu erkennende Johnson nicht wütend oder brachial, sondern mild, melancholisch, sanftmütig – und es geht im Kern auch nichts ums Gewinnen, sondern im Gegenteil um einen möglichen Umgang mit Niederlagen. Ganz anders hingegen Emily Blunt („Oppenheimer“), die sich überraschend schwer damit tut, ihrer Figur noch andere Seiten neben der hysterischen, (selbst-)zerstörerischen Freundin abzugewinnen: Ja, Mark Kerr übertreibt es mit dem heimischen Perfektionismus und will keine Kinder. Aber insgesamt wirkt Dawn Staples als ausgemachte Bösewichtin der Geschichte schon etwas eindimensional gezeichnet (auch wenn das Paar im wahren Leben noch einige Jahre zusammengeblieben und einen gemeinsamen Sohn bekommen hat). Nur in einer Szene auf dem Rummelplatz, wenn sie wegen Mark Kerrs Magenproblemen allein ein Fahrgeschäft betritt und einen einsamen Moment der Schwerelosigkeit genießt, deutet sich da noch eine tiefere Ebene an, die im Rest des Films jedoch kaum weiter erforscht wird.

Fazit: „The Smashing Machine“ ist genau das, was man sich vom neuen Film des Regisseurs von „Der schwarze Diamant“ gewünscht hat – und überhaupt nicht das, was sich ein unvorbereitetes Mainstream-Publikum womöglich unter einem UFC-Film mit Dwayne Johnson vorstellen würde. Gut so!

Wir haben „The Smashing Machine“ im Rahmen des Venedig Filmfest 2025 gesehen, wo er als Teil des offiziellen Wettbewerbs seine Weltpremiere gefeiert hat.