Stand: 04.09.2025 14:06 Uhr

Die Marktkirche in Hannover wurde im 14. Jahrhundert errichtet. Sie gilt als ein wichtiges Bauwerk norddeutscher Backstein-Gotik. Seit Ende vergangenen Jahres laufen Restaurierungsarbeiten am Turm. Diese bieten Forschern auch unerwartete Einblicke.

Maurermeister Simon Fischer will hoch hinaus, jeden Tag – mit dem Gerüst-Fahrstuhl. „Man gewöhnt sich dran, und wenn man morgens früh anfängt, hat man vor allem im Winter sehr schöne Sonnenaufgänge über Hannover.“ Hier ist sein Arbeitsplatz: in fast 50 Metern Höhe, an der Marktkirche auf zahlreichen Gerüstebenen versteckt hinter riesigen Planen. So dicht dran an Stadtgeschichte sind wohl gerade die wenigsten: Handwerker Simon Fischer zeigt auf das rote Mauerwerk am Westportal der Marktkirche. Es ist ziemlich löchrig. Wetter und Abgase haben gravierende Schäden hinterlassen: „Hier an der Ecke, an der wir gerade arbeiten, sieht man jetzt Steine, die Ursprungsschicht, die schon ganz verwittert sind und sich schon auflösen. Deshalb nehmen wir hier nach und nach alle markierten Steine raus, es bleiben nur noch die schönen Steine übrig, und in die Lücken werden neue eingemauert.“

Das Lebenswerk mehrerer Maurer-Generationen

Die Hannoversche Marktkirche: Bei der Instandsetzungmachen die Handwerker interessante Entdeckungen.

5.000 kaputte Ziegelsteine müssen ausgetauscht werden. Dafür wurde ein Unternehmen gesucht, das Steine herstellen kann, die den Originalen möglichst nahekommen. Alles soll so aussehen, wie im 14. Jahrhundert, sagt Bauleiter Wolfgang von Reitzenstein. Damals wurde der Kirchenturm über 60 Jahre hinweg erbaut. Ein Lebenswerk in Etappen: Generationen von Handwerkern haben hier angepackt: „Wir haben ein paar Jahreszahlen gefunden, gotische Inschriften, auch Inschriften von Maurern, also ihre Namen wie Peter oder Henricus. Manchmal steht auch eine Jahreszahl dahinter, wie hier: 1949. Dann wissen wir, da war jemand oben“, erklärt der Bauleiter.

Einmeißeln in die Baugeschichte

Martin Kiel verewigt seine Initialen in dem Gemäuer.

Auch er meißelt sich in die Baugeschichte: Steinmetz Martin Kiel verewigt sich in einem gerade gesetzten Sandstein aus dem Deister, eine Art Marktkirchen-Tattoo: „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Inschrift ist in unserem Handwerk die Visitenkarte. Das hier ist mein persönliches Steinmetzzeichen und darin finden sich meine Initialen: M und K.“ Die Handwerker-Zeichen aus dem Mittelalter helfen mehr über die Geschichte der Kirche zu erfahren. Denn da gibt es immer noch ein paar Fragezeichen. „Gewisse Daten sind einfach noch unbekannt. Man weiß, dass die Glocken 1406 gegossen wurden, denn dazu gibt es Gieß-Bücher. Aber man weiß nicht so genau, was dann passiert ist: Wie und wann wurde gebaut? Dann gab es Krieg, dann kam die Pest. In dieser Zeit wurde nicht genau dokumentiert. Fest steht nur, dass die Gestalt der Kirche ab dem 17. Jahrhundert so war wie heute. Aber dazwischen – da ist man sich nicht ganz sicher.“

Kirche wurde nicht an einem Tag errichtet

Tatsächlich haben Steinmetzzeichen schon Hinweise darauf gegeben, wie im Mittelalter gebaut wurde, wie die Backsteine nach oben befördert wurden, und wann es Bau-Pausen gegeben hat. Der „Fingerzeig Gottes“ wurde eben nicht an einem Tag errichtet – so nennt Pastor Marc Blessing seine Kirche. Und die könnte vielleicht in einem Jahr wieder gerüstfrei und für 1,2 Millionen Euro fertig saniert sein. Bis dahin freut sich Blessing, dass er die Sanierung miterleben darf, denn „das kommt nur ungefähr alle hundert Jahre, also alle zwei Generationen vor. Insofern ist die derzeitige Instandsetzung durchaus etwas Besonderes.“

Seit fast einem Jahr wird die marode Fassade des 600 Jahre alten Turms des Marktkirche saniert. Am Dienstag war Richtfest.

Die größte Holzkirche Deutschlands ist 57 Meter lang und 26 Meter breit. Ihren Ursprung hat sie im 17. Jahrhundert.

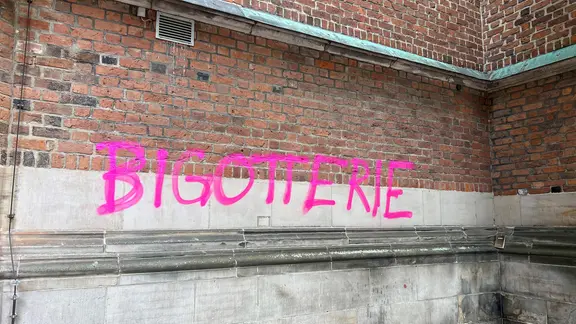

Möglicherweise eine Reaktion auf den Kirchentag. Die Polizei geht zumindest in Hannover von einer politischen Tat aus.