Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind sie wieder zum Thema geworden: Zivilschutzbauten, Schutzräume oder einfach Bunker genannt. Eine Zeitenwende – doch die hat Deutschland im Bereich des Bunkerbaus schon ein paar Mal erlebt. Erster Akt: Der Zweite Weltkrieg. Nachdem alliierte Bomber 1940 die Verwundbarkeit der „Heimatfront“ demonstriert hatten, rüstete das Dritte Reich eilig nach. Militär und Wirtschaft wurde eingebunkert und für die Zivilbevölkerung ein Bunkerprogramm aufgelegt, das insbesondere in der Reichshauptstadt seine Spuren hinterließ.

Rund 360 Bunker gab es im kriegszerstörten Berlin nach 1945. Die Alliierten befahlen in der Regel die Sprengung, was aber nicht bei allen gelang. Einer der verfallenen Betonkolosse, der in Westberlin Jahrzehnte lang vor sich hin rottete und an die Schrecken von Krieg und Gewaltherrschaft mahnte – bis er einem Neubauprojekt im Weg stand: Der Doppel-Flachbunker an der Sachtlebenstraße in Zehlendorf. Alle Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Das sind die Fakten zum Doppelbunker Sachtlebenstraße:

- Adresse: Walterhöferstraße 50/54 (ehemals Sachtlebenstraße 1–3), 14165 Berlin-Zehlendorf

- Geschichte: Anfang der 1940er-Jahren als Luftschutzbunker errichtet; in der Nachkriegszeit von den Alliierten zur Champignonzucht freigegeben; anschließend Leerstand

- Bunkertyp: Flachbunker vom Typ 2x2D mit 36 Kammern; Schutzkapazität für 379 Personen

- Führungen: Keine

- Denkmalschutz: Nein

- Status: Ehemaliger Lost Place. 1997 im Rahmen eines Neubauprojekts aufwendig abgerissen

Wo lag der Doppelbunker Sachtlebenstraße genau?

Der Bunker lag auf dem Grundstück an der heutigen Adresse Walterhöferstraße 50 –54. Bis in die 1990er-Jahre, als die Straßenführung in diesem Abschnitt leicht geändert wurde, war die Adresse des Bunkers, der mit seiner Längsseite parallel zu der Straße lag, Sachtlebenstraße 1–3. Die Google-Koordinaten (Open-Location-Code) für das Objekt lauten: C792+J4F Berlin. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Grundstück am besten mit den Buslinien 623, 101 und N10 (Haltestelle Ludwigsfelder Straße/Sachtlebenstraße) zu erreichen. Von der Station ist das Anwesen bereits zu sehen. Achtung: Von dem Bunker haben sich keine sichtbaren Überreste erhalten. Es handelt sich um Privatgelände.

Auch interessant: „Lost Places“: Diese Strafen drohen bei Hausfriedensbruch

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte des Doppelbunkers Sachtlebenstraße:

Ausgangslage: Luftschutz-Sofortprogramm für Berlin im Zweiten Weltkrieg

Der Bunkerbau war nicht die einzige Maßnahme, die getroffen wurde. Tarnnetze sollten die Sicht der anfliegenden Aufklärer und Bomber behindern. Aufnahme der Charlottenburger Chaussee mit Blick auf das Brandenburger Tor um 1941

© picture-alliance / akg-images | akg-images

Als 1940 Luftangriffe der Alliierten erstmals die Reichshauptstadt trafen, reagierte die NS-Führung hektisch mit einem Bunkerbau-Sofortprogramm: Betonbauten schossen in Berlin aus dem Boden. Unter der Federführung der „Baugruppe Langer“ des Generalbauinspektors – einer von Albert Speer geleiteten Behörde – entstanden Normbunker für die Zivilverteidigung und hunderte Bauten, die militärische Ziele schützen sollten: Militär-, Flak, Nachrichten- und Kommandobunker.

Berlin wurde mit einem Netz von Schutzbauten überzogen – in der Innenstadt, aber auch in den grünen Außenbezirken. Im Südwesten Berlins, im heutigen Bezirk Steglitz-Zehlendorf, wurden Kolosse errichtet wie der Bunker Heckeshorn auf der Wannsee-Insel, Hochbunker wie an der Eiswaldstraße und Sonderanfertigungen wie der als Wohnhaus getarnte Bunker Eiderstedter Weg. Anders als bei Hochbunkern lagen die Schutzräume von Flachbunkern unter der Erde. Einer der größten im Südwesten war der Doppelbunker an der Sachtlebenstraße.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Schutzbau der „ersten Welle“

Unterricht im Selbstschutz mit der Volksgasmaske ‚VM 37‘ in einer Luftschutzschule in Berlin: Mädchen des BDM beim Unterricht im September 1939

© picture-alliance / akg-images | akg-images

Der Bunker gehörte zur „ersten Welle“ der während des Bunker-Sofortprogramms von 1940/1941 in Berlin errichteten Schutzbauten. Insgesamt waren es an die 1000 Anlagen, die gebaut wurden, wovon etwa 500 Flachbunker für einhundert bis dreihundert Personen in dicht besiedelten Wohngebieten entstanden. Die Schlüssel für eine Kammer mit jeweils zwei 3-Stockbetten wurde bevorzugt an kinderreiche Familie aus der Umgebung vergeben. Zusätzlich gab es zumeist Aufenthalts- und Sanitärräume sowie Schleusen, Räume für die Bunkertechnik und für das Luftschutzpersonal beziehungsweise den Bunkerwart.

Auf dem Baugrund an der damaligen Andréezeile an der Einbiegung zur Sachtlebenstraße hatte sich zuvor eine Grünfläche befunden. Die Umgebung war noch geprägt vom ländlichen Zehlendorf, das sich in den 1930er-Jahren zu städtischen Wohnraum wandelte: Noch immer gab es ausgedehnte Ackerflächen, Höfe und Hühnerfarmen in der Umgebung, doch sie lagen jetzt in Nachbarschaft zu den zunehmend Raum nehmenden Wohnsiedlungen, die zwischen Schönow und dem 1928 eingemeindeten Düppel entstanden. Anfang der 1940er-Jahre versammelten sich die Kinder der Nachbarschaft und beobachten staunend die Aktivitäten, als schweres Gerät an der Andréezeile vorfuhr, Arbeiter den Boden aufrissen und der Bau des Betonriesen an der Sachtlebenstraße begann.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: So war der Bunker aufgebaut

Berlin bunkerte sich ein. Fotografie in einem Luftschutzbunker Berlin-Dresdner Straße. Fotografie um 1992

© picture alliance / imageBROKER | Stephan Laude

Bei dem Anfang der 1940er-Jahre errichteten Bunker in der Sachtlebenstraße handelte es sich um einen Rücken an Rücken gebauten Doppel-Flachbunker vom Typ 2x2D mit insgesamt 36 Schutzkammern. Der Bunker war mit seiner Längsseite an der Straßenflucht der Andréezeile ausgerichtet. Später wurde der Straßenabschnitt in die Sachtlebenstraße einbezogen.

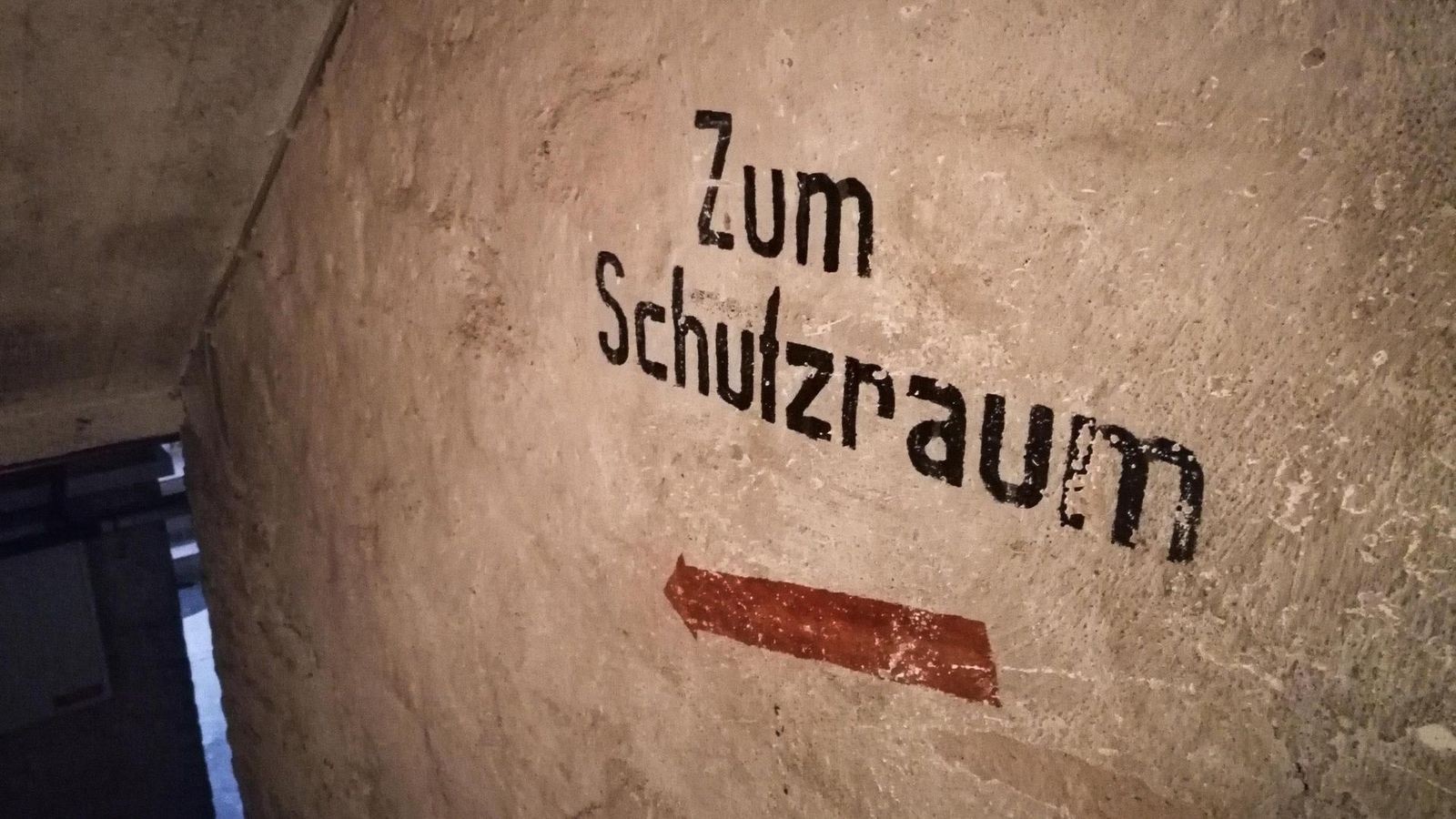

Dicke Eisentüren mit Sichtlöchern riegelten jeweils die dahinterliegenden Schutzräume hermetisch ab. Vorbei an Sanitärräumen und der Bunkeraufsicht führten in jedem der beiden Bunker zwei parallele Gänge mit je sechs Kammern sowie einer Kammerzeile in der Mitte zum hinteren Ausgang. Dort gab es einen größeren Aufenthaltsraum, einen Sanitärraum, einen Heizungsraum, einen großen Sandfilter, Lüftungsgeräte und Schutztüren, die die zweite Schleuse des hinteren Notausgangs sicherten. Es gab Toiletten, einen Wasserzulauf und einen Generator für Elektrizität.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Schutz unter meterdickem Stahlbeton

Im Sanitärbereich befanden sich Toiletten- und Waschräume, außerdem verfügte der Doppelbunker über zwei behelfsmäßige Küchen. Die 36 Schutzzellen des Bunkers waren als Schlafkammern mit einer Grundfläche von etwa sechs Quadratmetern ausgelegt, in denen jeweils zwei dreistöckige Betten standen. Das Bauwerk war durch Luftschutzsymbole als Zufluchtsstätte gekennzeichnet.

Die Rettungswege im Bunker wurden mit im Dunkeln leuchtender Farbe gekennzeichnet. So konnte Fluchtwege auch bei einem Totalausfall der Bunkertechnik noch genutzt werden. Die Länge und Breite des Gesamtbauwerks betrugen rund 80 mal 20 Meter auf einer Baufläche von knapp 1500 Quadratmetern. Die Deckenstärke betrug 1,40 Meter; die Wandstärke aus massiven Stahlbeton 1,80 Meter. Mehrere seitliche Zugänge führten über Treppen in die unter dem Straßenniveau liegenden Räumlichkeiten des Schutzbauwerks.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Anlage rettete Anwohner vor Bombensturm

Als sich in den letzten Kriegsjahren die Bombenangriffe auf Berlin verstärkten, wurden bomben-, trümmer- und splittersichere Luftschutzbauten als Zuflucht für die Bevölkerung immer wichtiger. Das Schutzbauwerk in der Sachtlebenstraße rettete mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Menschenleben – denn mit den schweren Bombenangriffen, die auch den Südwesten Berlins seit 1943 trafen, gab es auch Einschläge und zerstörte Wohnhäuser in der unmittelbaren Umgebung des Bunkers.

Besonders verheerend war für den Südwesten Berlins der Angriff in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1943 – die sogenannte Lankwitzer Bombennacht. Ein fehlgeleiteter Angriff, der eigentlich dem Stadtzentrum Berlins galt, bedeutete das Ende des bis dahin bekannten Lankwitz. Ein Hagel aus Sprengbomben, Luftminen und Brandbomben ging über dem Stadtteil nieder. Aus 727 britischen Flugzeugen fielen Bomben; Lankwitz wurde zu 85 Prozent zerstört.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Sprengung von Berlins Bunkern nach dem Krieg

Die Alliierten befahlen die Sprengung der Berliner Bunker, was nicht bei allen gelang Sprengung des Bunkers der Gauleitung der NSDAP in der Mauerstraße (Berlin-Mitte) 1947

© picture alliance / akg-images | akg-images

Nach Kriegsende wurde bis 1948 über die Hälfte der Bunker und Luftschutzstollen Berlins im Rahmen der Entmilitarisierung durch die Alliierten abgebaut oder gesprengt. Die Zivilbevölkerung reagierte mit Unverständnis: Schließlich gehörten die Bunker in manchen Stadtteilen zu den wenigen noch intakten kommunalen Bauwerken. In den ersten Nachkriegsmonaten fanden in ihnen ausgebombte Familien, Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge und Kälteopfer einen Unterschlupf. Für die Beseitigung der Stahlbetongiganten waren Tonnen an Sprengstoff nötig.

Überall in der Stadt detonierten Sprengladungen – doch viele der Betonkolosse hielten den Abrissmaßnahmen stand; manche wurden kurzerhand zugeschüttet oder erhielten eine zivile Funktion als Notunterkunft oder als Lager für Lebensmittel, Hausrat oder von Mitteln des täglichen Bedarfs. Die gleichbleibenden Temperaturen unter Erde und der Schutz vor Witterung hinter meterdickem Beton bot sich für diese Zwecke an. Einige der Zivilschutzbunker wurden auch für die Lagerung der Senatsreserve herangezogen.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Champignonzucht ersetzte Sirenen und Bomben

Für den erhalten gebliebenen Doppelbunker in der Sachtlebenstraße interessierten sich zunächst wenige. Zehlendorf war nach Kriegsende zusammen mit den Bezirken Tempelhof, Schöneberg, Steglitz, Neukölln und Kreuzberg Teil des US-amerikanischen Sektors der geteilten Stadt geworden. Die US-Militäradministration ließ das Bunkerbauwerk stehen und als das Ernährungsamt Zehlendorf bei der Abwicklungsstelle für die Bauten des ehemaligen Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt (GBI) anfragte, ob es möglich sei, einige der Schutzbauten zur Einrichtung von Pilzkulturen zu nutzen, gab es von Seiten der Behörden grünes Licht.

Die intakten Weltkriegsrelikte wurden für die neuen Erfordernisse umgerüstet und konnten bald Erfolge in der Versorgung der Bevölkerung mit Pilzen feiern, die als eiweißreicher Fleischersatz die nachkriegsdeutschen Speisekammern bereicherten. In den Flachbunkern an der Sachtlebenstraße, in denen „eine umfangreiche Champignonzucht angelegt wurde“, berichtete der Tagesspiegel im Artikel „Das Ende der Berliner Bunker“ im November 1946, „konnte gerade in diesen Tagen über die ersten, überraschend guten Anbauerfolge berichtet werden“. Für einige Zeit hatten die dunklen Gemäuer des Zehlendorfer Weltkriegsbunkers eine zivile Nachnutzung erfahren, mit deren Ende in den 1950er-Jahren die Anlage in einen Jahrzehnte währenden Dornröschenschlaf versank.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Lost Place in der Zeit des Kalten Kriegs

Mehr als vier Jahrzehnte lang fristete das in Beton gegossene Weltkriegsbollwerk im Südwesten Zehlendorfs in den Friedensjahren der Bonner Republik ein Schattendasein. Die Planspiele und Szenarien eines Dritten Weltkriegs, auf den sich die GIs mit Nato-Übungen im Grunewald und auf ihrem „Parks Range“ genannten Trainingsgelände in Lichterfelde-Süd vorbereiteten, sollten – zum Glück – nicht Realität werden und so brauchte sich kein Berliner in der Frontstadt des Kalten Krieges in die Überreste des Doppelbunkers flüchten, der mit den Jahren zu einer modernen Ruine verfiel. Auch wenn die massive Bauweise nie den geringsten Zweifel an der Statik des Bauwerks aufkeimen ließ, verwilderte das Gelände rings um den Betongiganten. Moos überzog die alten Betonwände und im Inneren griff Nässe die verbliebenen Bunkereinbauten an, deren Teile mit der Zeit vermoderten.

In den Berliner Adressbüchern des Jahres 1970 wurde als Eigentümer des Grundstücks Sachtlebenstraße 1–3 noch das „Deutsche Reich“ angegeben, dessen Rechtsnachfolger die Bundesrepublik Deutschland geworden war. Der Bunker verblieb als Lost Place bis in Nachwendezeit im Besitz des Bundes, bis sich Ende der 1990er-Jahren auf dem Zehlendorfer Grundstück endlich etwas tat. Erneut rollte schweres Gerät auf das Gelände: Dieses Mal mit dem Auftrag die steingewordenen Relikte des Weltkriegs im Südwesten Zehlendorfs zu beseitigen.

Doppelbunker Sachtlebenstraße: Bunker stand Neubauprojekt im Weg

Um die Bebauung des Grundstücks mit drei dreigeschossigen Flachbauten plus Pkw-Stellflächen zu ermöglichen, wurde der Doppelbunker in der Sachtlebenstraße 1997 ohne viel Aufhebens, aber mit enormen Aufwand, abgetragen. Vor dem Abbruch wurde für die lärmempfindlichen Ohren der Zehlendorfer Anrainer extra Lärmschutzwände installiert, bevor sich die Abbruchhämmer und Betonfräsen in mühevoller Kleinarbeit durch die tonnenschweren und mit Stahlmatten durchzogenen Betonwände arbeiteten.

Das in Trümmer gelegte Bauwerk wurde für die Vorbereitung des Baugrunds abgetragen und die Baufläche planiert. Heute zeugen auf dem Grundstück der drei baugleichen Reihenhäuser an der Walterhöferstraße 50–54 keine Spuren mehr von der Geschichte des Schutzbunkers, der hier seit dem Weltkrieg existierte. Für den neuentflammten Diskurs um den Schutz im Kriegsfall dürfte bei aller aufblühender Bunkermentalität das beschauliche Eckgrundstück nahe der Stadtgrenze keine Rolle mehr spielen.