München – Der Boom der Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten – und mit ihm wächst der Markt für Batterien rasant. Laut einer aktuellen Deloitte-Studie wird sich das Marktvolumen für Elektrofahrzeug-Batterien allein in Europa bis 2030 mehr als verdreifachen: von derzeit 16,3 Milliarden Euro auf 54 Milliarden Euro. Der globale E-Auto-Boom treibt die Nachfrage: Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Anteil elektrischer Pkw an den Neuzulassungen weltweit von 18 auf 43 Prozent steigen.

Asiatische Dominanz zementiert sich ein

Doch während die Nachfrage wächst, bleibt die Wertschöpfung in Europa gering. Schon heute stammen 70 Prozent der weltweiten Batteriekapazitäten aus China, nur 13 Prozent aus Europa und 11 Prozent aus Nordamerika.

Auch für die Zukunft sieht Deloitte keine grundlegende Verschiebung. Zwar wird der in Europa produzierte Anteil bis 2030 auf 25 Prozent steigen, doch rund 70 Prozent der Kapazitäten werden nach aktuellem Stand weiterhin von asiatischen Unternehmen kontrolliert. Der europäische Anteil bliebe damit bei lediglich 27 Prozent.

Schlüsseltechnologie mit Preisfaktor

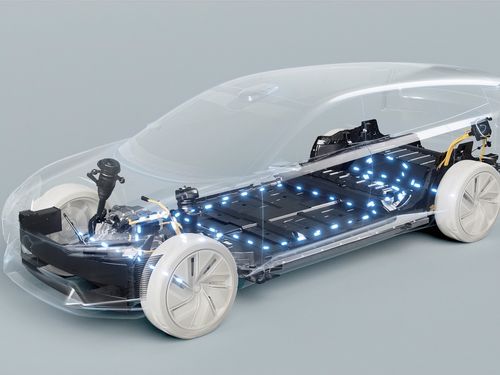

Die Batterie ist die teuerste Einzelkomponente eines Elektroautos und maßgeblich für Reichweite, Leistung und Preis verantwortlich. „Wenn europäische Unternehmen bei der Batterieproduktion nicht massiv aufholen, zahlen sie einen hohen Preis“, warnt Dr. Harald Proff, Sektorleiter Automotive bei Deloitte. „Die Versorgungssicherheit und technologische Souveränität sind in Gefahr.“

Für die Hersteller bedeutet Abhängigkeit von Importen höhere Einkaufspreise, die gerade im volumenstarken Kompakt- und Mittelklassesegment kaum an die Kunden weitergegeben werden können. Das drückt die Margen und verschärft den Wettbewerbsdruck gegenüber asiatischen Marken, die ihre Fahrzeuge dank eigener Batterieproduktion günstiger anbieten können.

Ursachen: gescheiterte Projekte und strukturelle Defizite

Die Studie benennt mehrere Gründe, warum Europa den Anschluss bislang verpasst hat:

-

fehlender Zugang zu kritischen Rohstoffen, insbesondere Lithium, Nickel und Kobalt

-

hohe Kapitalanforderungen beim Aufbau von Gigafactories

-

operative Ineffizienzen im Vergleich zu asiatischen Großherstellern

-

zögerlicher Hochlauf der E-Mobilität in vielen EU-Ländern

Viele europäische Batterieprojekte wurden gestoppt oder verzögert, wodurch das Marktpotenzial ungenutzt blieb.

Notwendige Weichenstellungen

Um eine relevante Marktposition zu erreichen, müsste Europa laut Deloitte mindestens 40 Prozent der heimischen Nachfrage mit eigener Produktion decken. Dies erfordert:

-

eine koordinierte Industriepolitik mit klarer strategischer Ausrichtung

-

gesicherten Zugang zu Rohstoffen durch internationale Partnerschaften

-

den Aufbau einer funktionierenden Recycling-Infrastruktur

-

gezielte Investitionen in innovative Systeme, etwa 800-Volt-Batterien, die Ladezeiten verkürzen und Kosten senken können

Derzeit dominieren asiatische Produzenten das Geschäft. Nach Berechnungen von Deloitte stammten 2024 rund 70 Prozent der weltweiten Batteriekapazitäten aus China, nur 13 Prozent aus Europa und 11 Prozent aus Nordamerika. Besonders alarmierend: Selbst bei den in Europa gefertigten Batterien hatten asiatische Unternehmen einen Marktanteil von 97 Prozent – europäische Produzenten spielten mit gerade einmal drei Prozent praktisch keine Rolle.

Abhängigkeit von Asien bleibt hoch

Auch für die Zukunft zeichnet die Studie von Deloitte ein ernüchterndes Bild. Zwar soll der Anteil in Europa produzierter Batterien bis 2030 auf 25 Prozent steigen – doch rund 70 Prozent dieser Kapazität würden weiterhin von asiatischen Herstellern gestellt. Europa droht damit in eine technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit gedrängt zu werden.

„Die aktuelle Entwicklung zementiert unsere Abhängigkeit von asiatischen Produzenten“, warnt Dr. Harald Proff, Sektorleiter Automotive bei Deloitte. Viele europäische Batterieprojekte seien in den vergangenen Jahren gescheitert – etwa wegen mangelndem Zugang zu kritischen Rohstoffen, hohen Investitionshürden oder einem langsamen Hochlauf der Elektromobilität.

Die strategische Schlüsselkomponente

Dabei ist die Batterie weit mehr als nur ein Bauteil. Sie ist die teuerste Komponente des Elektroautos und entscheidet über Preis, Reichweite und Leistung. Wer hier den Anschluss verliert, gefährdet seine Wettbewerbsfähigkeit. „Wenn europäische Unternehmen nicht massiv aufholen, zahlen sie einen hohen Preis. Für die Hersteller bedeutet das teurere Zukäufe, sinkende Margen und ein Nachteil im Volumensegment, wo es auf jeden Cent ankommt“, so Proff.

Was Europa tun müsste

Laut Deloitte braucht Europa für eine starke Marktposition einen Anteil von mindestens 40 Prozent an der heimischen Batterieproduktion. Dazu seien drei Dinge unverzichtbar: eine koordinierte Industriepolitik, gesicherter Zugang zu Rohstoffen und der Aufbau einer funktionierenden Recycling-Infrastruktur. Gleichzeitig könnten Investitionen in innovative Technologien wie 800-Volt-Batteriesysteme helfen, sich vom Wettbewerb abzusetzen und Kosten zu senken.

Studie mit klaren Szenarien

Die Untersuchung stützt sich auf Marktdaten von GlobalData und beleuchtet sowohl aktuelle Produktionsvolumina als auch geplante, verzögerte und gescheiterte Projekte in Europa. Mithilfe ökonomischer Modelle wurde die Marktkonzentration gemessen. Drei Szenarien zeigen, wie sich der Marktanteil europäischer Produzenten entwickeln könnte – und welche Folgen das für Preise, Produktportfolios und Wettbewerbsfähigkeit hätte.

Eines steht fest: Wer den Markt für E-Auto-Batterien beherrscht, bestimmt über die Zukunft der europäischen Automobilindustrie. Noch ist Zeit zum Handeln – doch das Fenster schließt sich schnell.