Keine ganz leichte Aufgabe: Um die Ratte dingfest zu machen, wurde das Flugzeug zunächst mit CO2 geflutet, um sie zu betäuben und zu töten. Dann suchten Sicherheitskräfte mithilfe eines Spürhunds nach dem Kadaver des vierbeinigen blinden Passagiers. Nachdem sie das Tier aufgespürt hatten, wurde es eingefroren und an die Tierseuchenexperten vom Friedrich-Löffler-Institut geschickt. Denn die Luftfahrtgesetze schreiben vor, dass solche „Tierpassagiere“ auf potenziell gefährliche Krankheitserreger untersucht werden müssen.

Keine gefährlichen Erreger…

In den Hochsicherheitslaboren des Friedrich-Löffler-Institut haben Ulrich, seine Kollegin Elisa Heuser und ihr Team die Ratte seziert und Proben von Blut, Kot und Geweben auf Erreger hin untersucht. Dabei kam eine mehrschichtige Screening-Strategie zum Einsatz, die Bakterienkulturen, Hochdurchsatz-Sequenzierung sowie verschiedene serologische und genetische Methoden umfasste.

Das Ergebnis: Die Ratte aus dem Flugzeug trug zwar reichlich Bakterien und Viren in sich. Diese waren aber zum größten Teil harmlose oder nützliche Mitbewohner wie Milchsäurebakterien oder schimmelpilzbefallende Viren. Auch einige opportunistische, nur selten krankmachende Bakterien wie Enterobacter cloacae und Klebsiella aerogenes ließen sich in der Ratte nachweisen. Erreger gefürchteter Zoonosen wie Hantaviren, Leptospirose-Erreger oder das Ratten-Hepatitis-E-Virus waren dagegen nicht dabei, wie das Team berichtet.

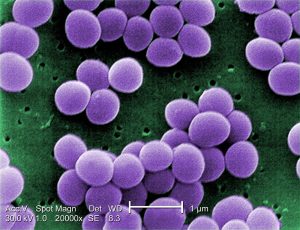

Bakterien der Art Staphylococcus aureus. © CDC

Bakterien der Art Staphylococcus aureus. © CDC

…aber eine mikrobielle Überraschung

„Das Überraschende war aber nicht, was wir nicht gefunden haben, sondern was wir fanden“, sagt Ulrich. Denn das Team entdeckte in Nase und Darm der Ratte auch Bakterien der Spezies Staphylococcus aureus. Dieses Bakterium gehört zum Mikrobiom unserer Haut, einige Varianten können aber auch Lungenentzündungen und Blutvergiftung verursachen. Besonders gefürchtet sind dabei multiresistente Stämme des Erregers, die als Krankenhauskeim MRSA jährlich tausende Todesopfer fordern.

Glücklicherweise gehörte der bei der Flugzeug-Ratte entdeckte Stamm des Staphylococcus aureus nicht zu diesen „Super-Keimen“, wie die Forschenden feststellten. Die Bakterien reagierten noch sensibel auf Antibiotika wie Methicillin. Interessant jedoch: Der Staphylococcus-aureus-Stamm aus der Ratte enthielt menschenspezifische Gene zur Immunabwehr und war nahezu identisch mit Bakterien dieser Spezies bei Menschen in Europa und Nordamerika.

„Das zeigt, dass Ratten unsere Erreger aufnehmen – und möglicherweise zurückgeben können“, so Ulrich. Dieses Bakterium ist damit ein Hinweis auf frühere Übertragungen zwischen Mensch und Ratte.

„Akteure im globalen Netzwerk der Erregerverbreitung“

Nach Ansicht der Forschenden demonstriert dieser Fall, wie schnell Erreger heute von einem Kontinent zum anderen gelangen können – sowohl durch infizierte Menschen als auch durch solche tierischen Mitreisenden. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Ratten nicht nur städtische Schädlinge sind. Sie sollten als aktive Akteure im globalen Netzwerk der Erregerverbreitung angesehen werden“, betont Ulrich. Dank des globalen Flugverkehrs können Ratten in weniger als 24 Stunden von Dubai über Miami nach Berlin reisen und dabei Bakterien und Viren über drei Kontinente hinweg transportieren.

„Dies war ein Weckruf“, sagt Ulrich. „Er zeigte, wie verletzlich unsere vernetzte Welt gegenüber versteckten Erregern ist, aber auch, dass die Wissenschaft praktische Lösungen bereitstellen kann.“ (Scientific Reports, 2025; doi: 10.1038/s41598-025-13199-6)

Quelle: Deutsches Zentrum für Infektionsforschung e. V. (DZIF)

10. September 2025

– Nadja Podbregar