Archäologen müssen bei der Interpretation ihrer Funde vorsichtig sein. Sie wissen, dass sie das Bild der Vorgeschichte prägen und beim Publikum dabei auf ein Bedürfnis nach Identitätsstiftung stoßen. Auf der anderen Seite werden ihre Ergebnisse regelmäßig durch neue Grabungsfunde überholt, in Kalkriese kann man das gut beobachten. Die Varusschlacht, die hier im Jahr 9 nach Christus stattgefunden haben soll, bekommt ständig eine neue Wendung. Mal gibt es Hinweise darauf, dass die erkennbaren Wallbefestigungen auf dem Oberesch von den Germanen stammen, dann wieder spricht vieles für die Römer. Die Grabungsleiter sind nicht zu beneiden.

Es ist nicht leicht, auskunftsfreudige wissenschaftliche Gesprächspartner zu finden, wenn es um die Germanen geht, also, vorsichtig ausgedrückt, jene Stammesgruppen, die vor etwa zweitausend Jahren (auch) auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands gelebt haben. Das überlieferte Bild „der Germanen“ wird von vielen Historikern und Archäologen derart kritisch betrachtet, dass kaum noch feste Konturen übrig bleiben. Dabei fordert die Frage weiter heraus, welche Gemeinsamkeiten diese Gruppen jenseits der Sprachverwandtschaft aufwiesen.

Besuchererwartungen im Germanenmuseum

Die betonte Zurückhaltung der Archäologie ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die NS-Zeit, in der von ihr erwartet wurde, eine heroische Ahnenreihe der Germanen bis in die Jungsteinzeit zurückzuverfolgen, wissenschaftliche Befunde wurden dabei ignoriert. Kaum jemand weiß das besser als Karl Banghard, Prähistoriker und Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen im Teutoburger Wald. Die 1936 gegründete Institution, das erste germanische Freilichtmuseum der Welt, ist in ihren Ursprüngen geradezu ein Produkt dieser Geschichtsverfälschung. Aus wenigen Pfostenlöchern und eisenzeitlichen Gruben zimmerten NS-Ideologen ein planes Germanenwunschbild, das heute in Oerlinghausen freilich kritisch eingebettet wird. Auch neue Bauten, rekonstruiert auf seriöser Grundlage, gibt es dort inzwischen zu sehen.

Banghard trifft fast täglich auf erwartungsfrohe Besucher: Rechtsextreme, die sich auf Rundreise im Teutoburger Wald befinden und einen Besuch beim Hermannsdenkmal mit einem Ausflug zu den Externsteinen und der früheren SS-Kultstätte Wewelsburg bei Paderborn verbinden. Er begegnet in seinem Museum älteren Besuchern, die falschen Vorstellungen aus überholten Schulbüchern nachhängen, er trifft auf Schulklassen, denen ein angemessenes Germanenbild vermittelt werden sollte – das sich deutlich von jenem unterscheidet, das sie aus Netflix-Serien wie „Barbaren“ oder „Vikings“ kennen.

Karl Banghards Folgerung aus dieser Unschärfe lautet im Vorwort seines neuen Buchs: „Ein überkommenes Bild kann nur mit einem Gegenbild aufgelöst werden, nicht mit einem Vakuum“. Sein Germanenbuch widme sich diesem Gegenbild, wobei dem Alltag der Menschen eine besondere Bedeutung beigemessen werde. Etwas anderes bleibt ihm freilich kaum übrig, da die Fundlage bei den Germanen alles andere als spektakulär ist. Sie haben kaum beeindruckende Monumentalbauten und nur wenige Schriftzeugnisse hinterlassen.

Greift die Ansprache der jungen Leser?

Banghard will dem verfestigten Trugbild vergangener Tage „eine schnelle, offene Erzählung“ entgegensetzen, allerdings übertreibt er es ein wenig, wenn er schreibt: „Wie alle Geschichten ist auch diese Geschichte bestimmt nicht wahr. Sie muss aber dennoch erzählt werden.“ Wie man überhaupt sagen muss: Wollte man dieses Buch verreißen, müsste man nur aus Banghards Vorwort und der Danksagung zitieren. In Letzterer wird allen Lesern vom Fach für eine „nachsichtige Lektüre“ gedankt, der Autor hebt die kurze Entstehungszeit des Buchs hervor und schreibt sich selbst in übersteigerter Bescheidenheit lediglich „Halbwissen“ zu. Komplexe Fragestellungen habe er „einfach glattgebügelt“. Gegen die Entscheidung des Verlags, das Buch mit „Die wahre Geschichte der Germanen“ zu betiteln, war Banghard offenbar machtlos.

Karl Banghard: „Die wahre Geschichte der Germanen“. Propyläen Verlag, Berlin 2025. 272 S., Abb., br., 22,– €.Verlag

Karl Banghard: „Die wahre Geschichte der Germanen“. Propyläen Verlag, Berlin 2025. 272 S., Abb., br., 22,– €.Verlag

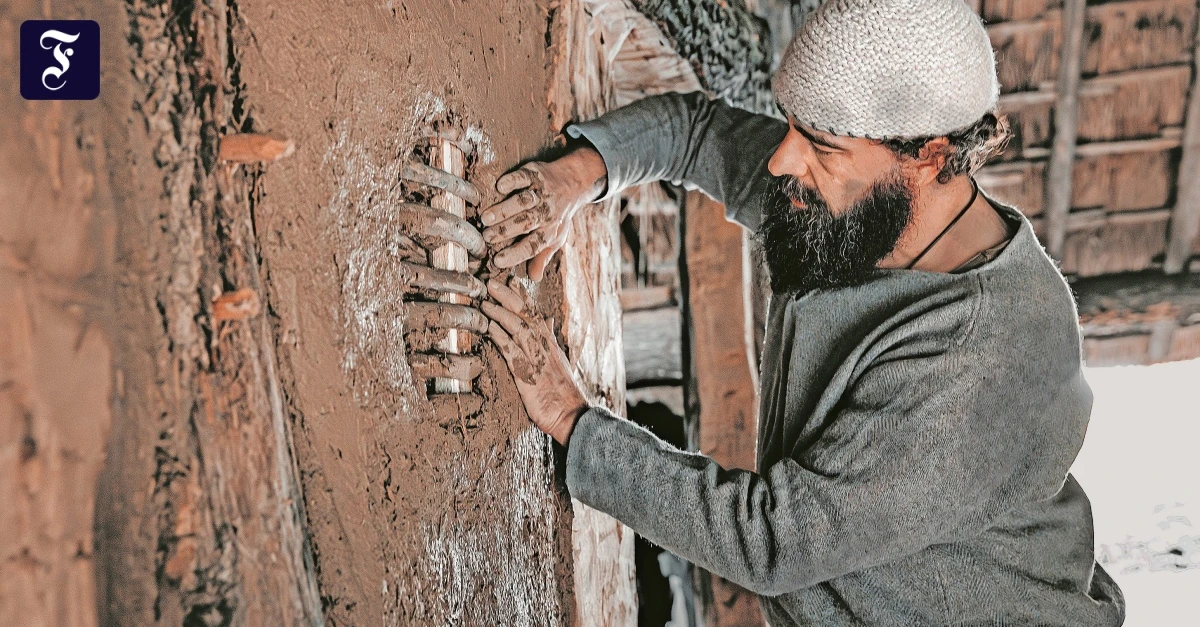

An dem Buch ist jedenfalls vieles zu loben. Banghard beschreibt ausgewählte Funde, die sich zeitlich von der Varusschlacht bis zum Hunnensturm, räumlich von der Normandie bis nach Polen und in die Ukraine erstrecken. Dabei greift er meist auf neuere und neueste Erkenntnisse zurück, die sich Methoden wie der Genanalyse oder der Archäobotanik und den Grabungen detailversessener Archäologen an Mist-Klei-Wurten und Mooropferplätzen verdanken. Banghard selbst verfügt über erstaunliche Detailkenntnisse etwa zur kultischen Totenverbrennung und zum Langhausbau. Stellenweise liest sich das Buch auch wie eine kleine Einführung in die Archäologie, in der man zudem viel über die Römer lernt. In ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen sind auch die Fotos in der Buchmitte, welche Germanen-Models in historisch nachgestellten Gewändern beim Hausbau oder der Eisenerzeugung zeigen. Das sind die angestrebten Gegenbilder.

Auffällig ist der Stil Banghards. Der Klappentext spricht von einem „rasant geschriebenen Roadmovie“, und das trifft es nicht schlecht. Die Kapitel beginnen meist mit einem Aha-Effekt und enden mit Cliffhanger oder Punchline. Zwischendurch kann es auch mal heißen: „Wer Arminius, den Helden der Varusschlacht, als ersten Deutschen bezeichnet hätte, hätte dafür von ihm wohl eine aufs Maul bekommen.“ An Wortbildungen wie „Varusgate“ oder „das G-Wort“ hat Banghard sichtlich Freude. Das Ganze wirkt manchmal ein wenig forciert, ist insgesamt aber kurzweilig.

Fraglich ist, ob der Übersetzungsanspruch für jüngere Leser, der sich hinter vielen Formulierungen verbirgt, wirklich ins Ziel trifft. Zu wünschen wäre es, doch das Buch ist keinesfalls voraussetzungslos geschrieben und richtet sich insgesamt eher an Geschichtsinteressierte mit Vorwissen. Rechtsextreme, nationalistische oder identitäre Leser werden an dem Buch keinen Gefallen finden. Sie treffen in ihm auf extrem anpassungsfähige, dezentral organisierte mobile Germanen, solche, die Rom nicht unterwarfen, sondern es in vielen Bereichen kopierten.

Karl Banghard: „Die wahre Geschichte der Germanen“. Propyläen Verlag, Berlin 2025. 272 S., Abb., br., 22,– €.