Bei der Entwicklung moderner Kampfflugzeuge herrscht weltweit Dynamik: Die USA exportieren die F-35, Europa verfolgt mit FCAS und Tempest zwei konkurrierende Projekte der 6. Generation. Airbus will zudem den Eurofighter weiterentwickeln. Wäre es nicht an der Zeit, die Kräfte in Europa zu bündeln?

Dunkle Wolken hingen über Berlin und es begann heftig zu regnen, als Bundeskanzler Friedrich Merz den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron Ende Juli empfing. Merz und Macron hatten sich in den Wochen davor bereits häufiger bei NATO- und EU-Gipfeln gesehen, doch dieses Mal ging es bei ihrem Treffen auch um die Zukunft des Kampfflugzeugprojekts der 6. Generation FCAS, Future Combat Air System, oder wie die Franzosen sagen, Système de combat aérien du futur (SCAF).

Frankreich scherte schon einmal aus

Komplexe Waffensysteme, wie Kampfflugzeuge, eignen sich aufgrund der Entwicklung und Beschaffung, die mit hohen Kosten verbunden sind, in besonderem Maße für internationale Zusammenarbeit. Nationale Alleingänge könnten die Verteidigungshaushalte übermäßig belasten und andere Rüstungsbeschaffungen infrage stellen. Dabei ist der Aspekt des technologischen Zugewinns ein Argument, das gerne ins Feld geführt wird. Gerade Frankreich hatte in der Vergangenheit stets gefürchtet, Europa könne technologisch von den US-Amerikanern beim Flugzeugbau zu stark abhängig werden. Daher hatte man in den 1980er-Jahren zunächst versucht, in Europa ein gemeinsames Kampfflugzeug zu bauen, den Eurofighter, ein Flugzeug der 4. Generation. Doch Frankreich schied nach siebenjährigen Verhandlungen mit Italien, Spanien, Großbritannien und der Bundesrepublik aus dem Projekt aus und baute mit der Rafale ein eigenes Kampfflugzeug der 4. Generation. Beim Ausstieg 1985 spielte die französische Firma Dassault eine entscheidende Rolle.

Der Haushaltsausschuss hat Ende 2035 Finanzmittel für das Entwicklungsvorhaben Langfristige Entwicklung (Long Term Evolution, LTE) Technische Reifungsphase des Waffensystems Eurofighter freigegeben. Das soll die Kapazität des Eurofighter-Waffensystems durch die Entwicklung eines neuen Cockpits, von Missionsrechnern, Flugsteuerungsrechnern, Kommunikationsausrüstung und Bewaffnungssteuerung steigern. (Foto: Eurofighter)

Der Haushaltsausschuss hat Ende 2035 Finanzmittel für das Entwicklungsvorhaben Langfristige Entwicklung (Long Term Evolution, LTE) Technische Reifungsphase des Waffensystems Eurofighter freigegeben. Das soll die Kapazität des Eurofighter-Waffensystems durch die Entwicklung eines neuen Cockpits, von Missionsrechnern, Flugsteuerungsrechnern, Kommunikationsausrüstung und Bewaffnungssteuerung steigern. (Foto: Eurofighter)

Neuer Streit über die Führung bei FCAS

Die dunklen Wolken Ende Juli über Berlin passten zum Stand des gemeinsamen Rüstungsprojektes FCAS. Manche Beobachter sehen das Vorhaben, an dem seit 2019 auch Spanien beteiligt ist, bereits am Ende. Der Grund: Eric Trappier, der Chef der Firma Dassault, fordert einen stärkeren Führungsanspruch für seine Firma ein. „Es muss klar festgelegt werden, wer was macht, und es braucht eine echte Führung“, sagte er Ende Juli auf der Halbjahreskonferenz seines Unternehmens. Dies sei nötig, um das Projekt effizient und zeitgerecht voranzubringen. Diese Forderung stieß auf wenig Verständnis bei den Partnerstaaten.

Die Anfänge dieses Leuchtturmprojekts gehen auf die Internationale Luftfahrtausstellung in Berlin im Jahr 2018 zurück. Damals schwärmte die damalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen: „Heute noch stehen hier auf dem Rollfeld ein deutscher Eurofighter und eine französische Rafale nebeneinander – in der Zukunft kann es ein hochinnovatives Flugzeug für beide Nationen und weitere Partner sein.“ Damit meinte sie das neue Kampfflugzeug der 6. Generation, das FCAS. Bereits ein Jahr später unterzeichneten auf der Luftfahrtausstellung in Le Bourget in Gegenwart des französischen Präsidenten Macron beide Seiten erste Verträge.

Europa kann sich nur ein Projekt leisten

Schon 2019 stand für die damalige Verteidigungsministerin und heutige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fest, die Entscheidung für dieses Projekt bedeute einen „großen Tag für die europäische Verteidigungsunion“ und einen „großen Tag für die europäische Industrie“. Dabei erwähnte sie jedoch nicht, dass FCAS mitnichten bereits „die“ europäische Lösung darstellt. Parallel arbeiten die Eurofighter-Nationen Großbritannien und Italien gemeinsam mit Japan an einem identischen Projekt, dem „Global Combat Air Programme“ mit dem Namen „Tempest“. Es soll in Reichweite und Nutzlast die amerikanische F-35, ein Kampfflugzeug der 5. Generation, angeblich um das Dreifache übertreffen und den Eurofighter um das Doppelte. Ein erster Demonstrator soll bereits 2027 abheben.

Bis zur Einführung von FCAS wird auch in der Bundeswehr die F-35 Lightning einen Teil der Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Rolle als Nuklearwaffenträger statt des Tornados

Bis zur Einführung von FCAS wird auch in der Bundeswehr die F-35 Lightning einen Teil der Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Rolle als Nuklearwaffenträger statt des Tornados

Foto: (USAF)

So weit ist man beim FCAS noch nicht. Noch weiß niemand, wie teuer der umfassende Luftkampf-Systemverbund, bei dem das Kampfflugzeug vernetzt mit Drohnen kämpfen soll, den deutschen Steuerzahler letztlich kommen wird. Bei den Gesamtkosten gehen die Zahlen wild auseinander, manche sprechen sogar von 300 Milliarden Euro. Der Auslieferungstermin ist schon mal von ursprünglich 2035 auf 2040 nach hinten verschoben worden – vorsichtshalber! Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu äußerte beim Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius Ende Juli in Osnabrück die Befürchtung, dass auch diese selbstgesteckte Deadline für eine Fertigstellung des Programmes gerissen werden könnte.

Daher plant Airbus schon für die Übergangszeit eine Weiterentwicklung des Eurofighters zum Eurofighter LTE (Long Term Evolution). Der Kampfjet soll in die Lage versetzt werden, vernetzt und mit Drohnen kämpfen zu können. „Die unbemannte Komponente muss in diesem Verbund jedoch deutlich vorgezogen werden und bis Ende des Jahrzehnts zur Verfügung stehen. Hier möchten wir als Airbus einen Beitrag liefern, unter anderem mit Kampfdrohnen, die bemannte Kampfflugzeuge teilweise ersetzten können“, sagt Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. Dafür müsse dann auch die Combat Cloud früher verfügbar sein, ergänzte er.

In diesem Zusammenhang ist Airbus mit dem amerikanischen Unternehmen Kratos Defense eine Kooperation eingegangen, um die Stealth-Drohne Valkyrie als möglichen „Loyal Wingman“ ab 2029 an der Seite des Kampfflugzeuges einzusetzen. Aber auch die Amerikaner planen als sogenannte Technologiebrücke zur 6. Kampfflugzeuggeneration eine Modernisierung ihrer F-35. Mit einer verbesserten Manövrierbarkeit und einer erhöhten Geschwindigkeit soll dieser Flugzeugtyp zukünftig in der Lage sein, mit den neuen Bedrohungsszenarien fertig zu werden.

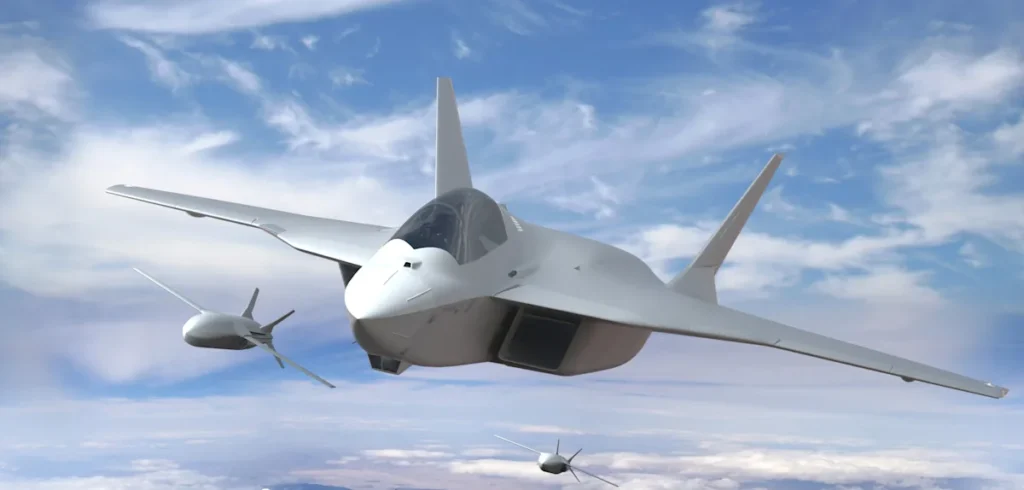

Das deutsch-französisch-spanische Programm zur Entwicklung eines fliegenden „Waffensystems der nächsten Generation“ Future Combat Air System (FCAS) soll ab etwa 2040 den Eurofighter ablösen. (Grafik: Airbus)

Das deutsch-französisch-spanische Programm zur Entwicklung eines fliegenden „Waffensystems der nächsten Generation“ Future Combat Air System (FCAS) soll ab etwa 2040 den Eurofighter ablösen. (Grafik: Airbus)

Bundeskanzler hält an FCAS fest

Bundeskanzler Friedrich Merz jedenfalls will an dem FCAS-Projekt festhalten. In Berlin sagte er beim Treffen mit Macron: „Ich möchte unbedingt, dass wir bei den Verabredungen bleiben, die wir im Hinblick auf FCAS mit Frankreich und Spanien getroffen haben.“ Die Regierungschefs gaben ihren beiden Verteidigungsministern als Hausaufgabe mit auf den Weg, Lösungsvorschläge zu erarbeiten und diese dann zu präsentieren. Pistorius sieht jedenfalls keine Hürden, „über die wir nicht herüberkämen“.

Europa soll in seiner Rüstungspolitik souveräner werden und damit auch unabhängiger von den USA, die aktuell mit der F-35 bei den modernsten Kampfflugzeugen die Maßstäbe setzen. Bundeskanzler Merz will nicht nur die Achse Deutschland-

Frankreich stärken, sondern auch „gemeinsam Maßnahmen treffen, um die Sicherheit und Verteidigung Europas auszubauen“.

Auf dem EU-Gipfel Ende Juni dieses Jahres ergänzte er, es gebe in Europa „viel zu viele und viel zu komplizierte Systeme“ und es würden zu geringe Stückzahlen bestellt oder hergestellt. Wenn die EU dies ändere, „dann haben wir die Chance, aus den bestehenden Mitteln erheblich mehr zu machen“. Es gelte nun, die drei „S“ zu verwirklichen: „Simplifizierung, Standardisierung und Stückzahl.“ Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: So leistet sich Europa mit dem Eurofighter und der französischen Rafale zwei parallele Kampfflugzeugprogramme, schafft aber nicht einmal ein Drittel der Stückzahlen der US-Konkurrenz.

Der „große Tag für die europäische Verteidigungsunion“ dürfte also erst kommen, wenn tatsächlich alle Europäer, die etwas beizutragen haben, an Bord sind. Schöllhorn, der gleichzeitig auch Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie ist, meinte einmal in einem Interview, „mit gesundem Menschenverstand müsste man sagen: In Europa ist nur Platz für ein derartiges Programm“. Aber er verwies auch darauf, dass sowohl das FCAS- als auch das Tempest-Projekt „stark politisch getriebene Programme“ seien. Auf den Fluren des Bendlerblocks in Berlin hört man dazu, dass beide Programme schon zu weit fortgeschritten seien, um sie noch zusammenzulegen. Eine Schutzbehauptung, um nicht doch die beiden Programme zusammenzulegen?

Ein Konsortium aus BAE Systems und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce Group hat Tempest aals Nachfolger für den Eurofighter Typhoon der Royal Air Force entwickelt, das Großbritannien sich nicht am Eurofighter-Nachfolger FCAS beteiligt. Seit 2022 wird das Flugzeug zusammen mit Japan und Italien innerhalb des Global Combat Air Programme weiterentwickelt. (Foto: BAE Systems)

Ein Konsortium aus BAE Systems und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce Group hat Tempest aals Nachfolger für den Eurofighter Typhoon der Royal Air Force entwickelt, das Großbritannien sich nicht am Eurofighter-Nachfolger FCAS beteiligt. Seit 2022 wird das Flugzeug zusammen mit Japan und Italien innerhalb des Global Combat Air Programme weiterentwickelt. (Foto: BAE Systems)

Merz kann jetzt den Worten Taten folgen lassen

Bundeskanzler Merz hätte die Chance, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Angesichts der neuen Bedrohungslage und der Knappheit der Mittel wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, Europa bei einem seiner größten und teuersten Rüstungsprojekte zu einen. Dafür müssten sich die beteiligten Regierungen einigen und ihre Player in der Rüstungsindustrie zur Zusammenarbeit verpflichten. Immense Kosten könnten durch die Zusammenlegung der beiden Projekte FCAS und Tempest gespart werden, eine größere Stückzahl von Maschinen könnte produziert und dadurch die Stückkosten gesenkt werden. Auch die geforderte Standardisierung und Interoperabilität könnten in Europa umgesetzt werden. Das würde übrigens auch Präsident Trump beeindrucken und die amerikanische Luftfahrtindustrie unter Druck setzen.

Thomas Raabe