Am Mittwoch, dem 24. September findet der Aktionstag der Interessengemeinschaft der freien Kita-Träger (IGFT) statt, für den die Buchkinder maßgeblich in Verantwortung stehen. Die Kündigung aller Verträge mit freien Trägern sorgt für Aufregung bei Trägern und Eltern, aber die Diskussion geht nach meinem Eindruck oft am Kern vorbei. Ich habe dazu mit Birgit Schulze Wehninck und Sven Riemer vom Buchkinder e.V. ein Interview geführt. Haben wir es hier mit einem kompletten Vertrauensbruch zu tun?

Frau Schulze Wehninck, Herr Riemer, die Stadt Leipzig hat Ende 2026 allen freien Trägern die Verträge gekündigt. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Schulze Wehninck: Zunächst hat uns das sprachlos gemacht. Zusammen mit all den anderen freien Trägern, wie Wohlfahrtsverbände, kirchliche Träger, Vereinen und Elterninitiativen übernehmen wir mit rund 155 Einrichtungen den Hauptteil der kommunalen Pflichtaufgabe, frühkindliche Bildung umzusetzen. Statt eines partnerschaftlichen Dialoges wurde uns jedoch die Grundlage entzogen, entgegen anderslautenden Versprechungen. Das ist ein enormer Vertrauensverlust.

Riemer: Gleichzeitig liegt darin aber auch eine Chance, sie ist sozusagen ein Glücksfall. Die Kündigung zwingt uns, die Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung offenzulegen und endlich ehrlich darüber zu sprechen, wie viel Qualität diese Gesellschaft ihren Kindern wirklich zugestehen will. Wir sind an einem Punkt, wo die Frage gestellt werden muss: Wollen wir qualitative frühkindliche Bildung oder Aufbewahrung.

Warum Glücksfall?

Riemer: Weil wir jetzt die Chance haben, die Weichen neu zu stellen. Statt nur über Kosten und Vergleichbarkeit mit städtischen Einrichtungen zu reden, können wir fragen: Welche frühkindliche Bildung wollen wir eigentlich? Wollen wir, dass Kitas wieder zu reinen Aufbewahrungsstätten werden? Oder wollen wir Bildungsstätten, die Kinder stärkt, Unterschiede ausgleicht und die Gesellschaft zusammenhält?

Die Stadt begründet ihre Entscheidung mit finanziellen Zwängen. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?

Schulze Wehninck: Wir wissen, dass die Haushaltslage angespannt ist und dass öffentliche Mittel effizient eingesetzt werden müssen. Aber die Reduzierung auf Wirtschafts- und Kostenlogik greift zu kurz, beziehungsweise ist es unklar, woran die Wirtschaftlichkeit im Bildungssektor gemessen wird. Unserer Meinung nach ist die Qualität der pädagogischen Arbeit der einzig belastbare Maßstab – und genau daran wird zu wenig gemessen.

Jeder Euro, der in die frühkindliche Entwicklung investiert wird, entfaltet über die Jahre eine vielfache Wirkung – er verbessert die Startbedingungen der Kinder und trägt gleichzeitig zur Entlastung der öffentlichen Haushalte bei. Die Folgekosten bei Untätigkeit sind ja jetzt schon enorm. Aber auch das ist ja allen Verantwortlichen bekannt.

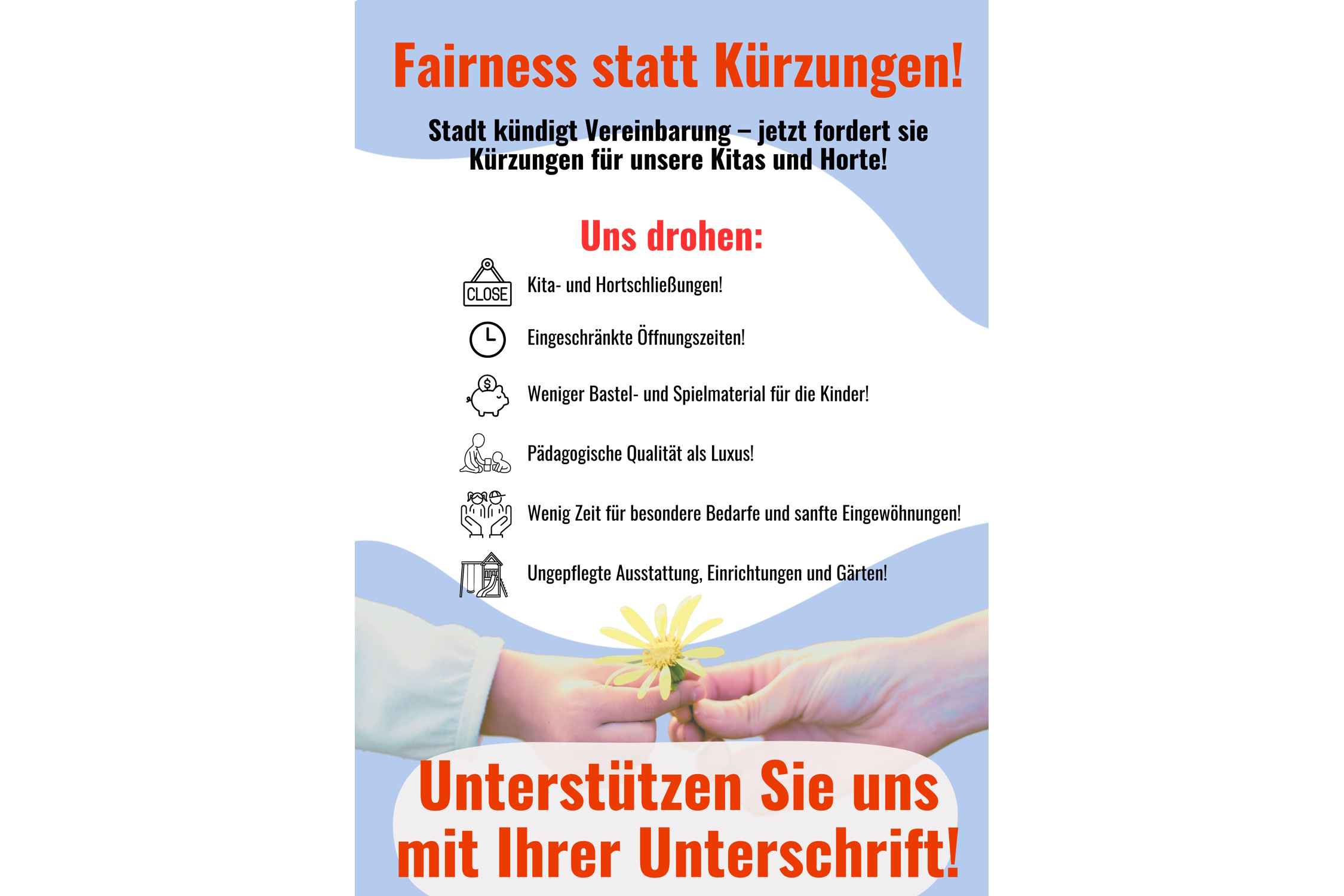

Kita-Aktionstag am 24. September. Plakat: Interessengemeinschaft der freien Kita-Träger (IGFT)

Kita-Aktionstag am 24. September. Plakat: Interessengemeinschaft der freien Kita-Träger (IGFT)

Besonders kritisiert wird der Personalschlüssel. Wie zeigt sich das in Ihrer täglichen Arbeit?

Riemer: Der Schlüssel wird ja jetzt nicht auf kommunaler Ebene verhandelt. Trotzdem bildet er die Grundlage für jede Kita in Sachsen und der liegt bei ca. 1 zu 12 im Kindergartenbereich und 1 zu 5 im Krippenbereich. In diesem Schlüssel sind neben der unmittelbaren Arbeit am Kind die Vor- und Nachbereitung der Arbeit, die Dokumentation der Arbeit, Elterngespräche, Teambesprechungen, Klausurtage, Fort- und Weiterbildung, Urlaub und Krankheit enthalten.

In der Praxis heißt das oft, dass eine Fachkraft mit 20 Kindern allein ist. Nun allen, die schon mal mit Kindern zu tun hatten, müsste da ein Licht aufgehen. Und allen Verantwortlichen, die keine Erfahrungen im Begleiten von Kindern haben, sollte die Vorstellungskraft genügen, dass an diesem fragilen Konstrukt nicht weiter gespart werden kann, wenn ein Bildungsauftrag damit einhergehen soll.

Schulze Wehninck: Hinzu kommt der hohe Krankenstand seit der Corona-Pandemie. Notbetrieb im Winter ist keine Ausnahme mehr, sondern Realität. Statt Lösungen zu suchen, verschärfen die geplanten Kürzungen den Engpass. Es gibt kaum einen Arbeitsbereich, in dem der Schutz der Beschäftigten aufgrund des Arbeitskontextes so schwierig umzusetzen ist. Ein wesentlicher Teil der frühkindlichen Arbeit ist Beziehungsarbeit und die geht weder mit Maske noch körperlos. Oder wie soll ein weinendes Kind von anderthalb Jahren getröstet werden?

Beschädigtes Vertrauen

Sie sprechen von einem beschädigten Vertrauen zwischen Stadt und freien Trägern. Woran machen Sie das fest?

Riemer: An der Art des Vorgehens. Verhandlungen wurden abgebrochen, die Kündigung kam ohne Vorankündigung per E-Mail und nachgelagert mit der Post. Übrigens sehr zeitnah, nachdem der Stadtrat einer Erhöhung des Elternbeitrages nicht zugestimmt hat. Dieser damals angenommene Betrag von ich glaube 20 bis 25 Millionen Euro war im Haushaltsentwurf schon eingerechnet.

Wir erleben die Kündigung als Machtdemonstration. Wertschätzung für Erziehende, Eltern, Kinder und Träger sieht anders aus. Außerdem haben wir den Eindruck, dass die Einheit der freien Träger bewusst untergraben werden soll. Einzelverhandlungen mit den jeweiligen Trägern stehen bei dem Scheitern der wieder aufgenommen Verhandlungen ja schon im Raum.

Schulze Wehninck: Wir wollen nicht als Problemverursacher dargestellt werden, wir sind Partner der Kommune und Teil der Lösung, die jetzt entwickelt werden will. Ohne die freien Träger gäbe es diese Form der Bildungsvielfalt in Leipzig nicht. Hier möchten wir im Austausch und auf Augenhöhen mit der Stadt Leipzig anknüpfen und weiter gestalten.

Welche Forderungen stellen Sie für die kommenden Monate?

Riemer: Erstens: eine klare Anerkennung unserer Rolle und Verantwortung in der Grundsatzvereinbarung und dass eine qualitative frühkindliche Bildung eine gemeinsame Aufgabenstellung ist. Zweitens: transparente, auf Qualität ausgerichtete Verhandlungen – nicht nur Kostendebatten. Und drittens: konkrete Schritte hin zu einem kindgerechten Personalschlüssel. Das geht nur im Schulterschluss zwischen Kommune und freien Trägern gegenüber der Landesregierung.

Dies alles können wir jetzt nur aus unserer individuellen Sicht des BuchKinderGartens so benennen, wir sind zwar Teil der Interessengemeinschaft der freien Träger (IGFT), aber wir sind nicht Teil der Verhandlungsgruppe. Ich kann nur sagen, dass das Unverständnis und der Unmut bei den freien Trägern sehr groß sind.

Wie kann die Stadt das zurückgestellte Kita-Moratorium sinnvoll umsetzen?

Schulze Wehninck: Das Ziel des Moratoriums war, das Absinken der Kinderzahlen für einen besseren Personalschlüssel zu nutzen. Hier erwarten wir, dass die Kommune aktiv mitgestaltet, damit tatsächlich Verbesserungen für die Praxis entstehen.

Mehr Qualität, weniger Bürokratie

Sie sprechen von einem „weißen Blatt“. Was meinen Sie damit?

Schulze Wehninck: Wie schaffen wir mehr Qualität und weniger Bürokratie? Wir sollten die Platzüberkapazität, die sich jetzt in Leipzig eingestellt hat, als Chance begreifen. Viele Träger haben aber Angst, dass sie ungefragt vom Netzt genommen werden. Auch hier braucht es gemeinsame Lösungsstrategien und kein einseitiges unkoordiniertes Handeln seitens der Stadtverwaltung.

Auch der Umgang mit einer nicht komplett ausgelasteten Kita muss besprochen werden. Ein größerer Raumanspruch pro Kind braucht unserer Meinung nach keine Zustimmung des Landes. Für ein Kindergartenkind sind das zur Zeit 2,5 m2 des Gruppenraumes – auch da wird schnell ersichtlich, dass da Luft nach oben ist.

Wir brauchen eine gemeinsame Vision – nicht nur Verwaltungshandeln nach Kassenlage.

Beim Kreativsein darf es ruhig auch mal bunte Hände geben. Foto: Buchkinder e.V.

Beim Kreativsein darf es ruhig auch mal bunte Hände geben. Foto: Buchkinder e.V.

Welche Rolle spielt die Öffentlichkeit in diesem Konflikt?

Schulze Wehninck: Eine sehr große. Eltern und Beschäftigte erleben täglich, was schlechte Rahmenbedingungen bedeuten. Deswegen wollen wir die Menschen sensibilisieren, die Dramatik sichtbar machen und gemeinsam politischen Druck aufbauen.

Neben der Kündigung gibt es einige weitere große Herausforderungen in den Verhandlungen. Den bürokratischen Aufwand haben sie eben schon angesprochen?

Schulze Wehninck: Der bürokratische Aufwand ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Immer kleinteiligere Nachweisforderungen des Amtes binden viel Zeit, die eigentlich in die Verbesserung unserer Einrichtung gehört. Das überfordert kleine Träger besonders.

Die Art, der Umfang und die Komplexität der Nachweispflicht ist von jeder Vertrauensbasis befreit. Der Logik des Misstrauens folgend kann sie aus Sicht der Stadtverwaltung nur immer kleinteiliger werden.

Wir bekommen auch mit, wie die Mitarbeitenden mit diesem Vorgehen selbst überfordert sind.

Riemer: „Wir sind ein Misstrauensstaat geworden“, sagte unser Oberbürgermeister B. Jung in seiner Rolle als Präsident des Deutschen Städtetages, es bräuchte „einfache, unbürokratische Lösungen, keinen Generalverdacht“. Dies wurde im Zusammenhang mit dem bürokratischen Aufwand bei der Fördermittelakquise und der Fördermittelberechnung der Städte und Gemeinden im Zusammenspiel mit dem Bund von Herrn Jung so benannt.

An dieser Stelle wäre es unseres Erachtens toll, auch die Handlungsmöglichkeiten innerhalb unserer Stadt auszuschöpfen. Das ist ein sehr zentraler Punkt, zumal die Stadtverwaltung anstrebt, ein pauschalisiertes Verfahren, hin zu einer Spitzabrechnung zu verändern. Der bürokratische Aufwand würde sich also für alle Seiten nochmals weiter erhöhen!

Immer mehr Förderbedarf

Es wird auch von einem vermehrten Förderbedarf bei Kindern gesprochen. Was bedeutet das für Sie?

Riemer: Ja, viele Kinder kommen heute mit erhöhtem Förderbedarf in die Kita – sei es sprachlich, emotional oder sozial. Das erfordert zusätzliches Fachpersonal und besondere Fähigkeiten, die in der jetzigen Personalsituation kaum abgedeckt werden können.

Wie hat sich die technische Infrastruktur, vor allem im IT-Bereich, auf Ihren Aufwand ausgewirkt?

Riemer: Die Anforderungen im IT-Bereich steigen ständig, von Verwaltung, Dokumentation bis Datenschutz. Das Know-how , die Wartung und Begleitung der Infrastruktur kosten ebenfalls Ressourcen, die wir nicht zusätzlich budgetiert bekommen. Es gibt einfach keinen Posten dafür.

Lassen sich auch die Integrationsaufgaben als Belastung beschreiben?

Riemer: Nun Belastung schiebt diese Aufgabe in die falsche Richtung. Es sind aber definitiv zusätzliche Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Oft liegen schreckliche Ereignisse bei Kindern und Eltern in ihren jeweiligen Geschichten. Die Aufgabenfelder sind auch hier sehr komplex. Eine stimmige Integration – oder besser Inklusion – ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, dabei bringt sie zusätzliche personelle und organisatorische Anforderungen mit sich. Ohne entsprechende Unterstützung wird das immer schwieriger. Wir können aber auch sagen, dass uns dies an vielen Stellen gut gelungen ist.

Der Umgang mit Erziehungsberechtigten stellt ebenfalls eine Herausforderung dar?

Schulze Wehninck: Viele Familienstrukturen haben sich stark verändert. Die Begleitung der Eltern erfordert mehr Zeit und Beratungskompetenz, zum Beispiel bei Erziehungsfragen oder sozialen Problemen.

Wenn man Kosten nicht vergleichen kann

Wie bewerten Sie die Verwaltungspauschale, speziell für kleinere Träger?

Riemer: Die Pauschale ist schlichtweg nicht annähernd ausreichend, um den stetig wachsenden Aufwand zu decken. Das wurde auch schon vielfach inhaltlich unterlegt und kommuniziert. Gerade kleinere Träger haben es sehr schwer, die Mehrbelastung aus eigener Kraft zu tragen. Hier braucht es ohne Zweifel eine Verbesserung.

Sie haben auch die Vergleichsszenarien zwischen kommunalen und freien Trägern erwähnt. Woran scheitern diese Ihrer Meinung nach?

Schulze Wehninck: Die Kostenstrukturen von kommunalen und freien Trägern sind verschieden. Während sich die Gesamtheit der Kosten bei freien Trägern in einem Wirtschaftsplan abbilden und offen liegen, gibt es bei der Kommune Gemein-, sprich Verwaltungskosten, die getrennt nicht aufgeführt werden.

Die Prüfszenarien der Vergleiche von Seiten der Stadtverwaltung sind oft intransparent und die Informationen über den eigenen Verwaltungsapparat wohl auch nicht abrufbar. Fairer- und logischerweise müsste zum Beispiel der Oberbürgermeister, sowie die Organe der kommunalen Selbstverwaltung und der Verwaltungsapparat, vordergründig das Amt für Jugend und Familie ja anteilig mit eingerechnet werden.

Natürlich kann die Stadt Leistungen für kommunale Einrichtungen anders zusammenfassen, so zum Beispiel bei der Reinigung. Das erschwert sachliche Vergleiche und verunsichert uns als freie Träger. Das Narrativ der teureren freien Träger gegenüber den städtischen Einrichtungen wird von der Verwaltung auf jeden Fall gepflegt. Wir haben auch den Eindruck, dass die Stadträte dieser Erzählung meist folgen.

Aber bei der Komplexität der Materie ist das nur zu verständlich. Über die Qualität der Einrichtungen haben wir auch an dieser Stelle noch nicht gesprochen.

Wie sehen Sie die Folgen, wenn keine zukunftsfähige Strategie für die Kitalandschaft entwickelt wird?

Riemer: Die Folge ist eine weitere Destabilisierung der frühkindlichen Bildung. Ohne eine tragfähige Idee, die auch Best-Practice Beispiele und wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt, riskieren wir weitere Qualitätsverluste. Gute Kitas sind auch ein Entscheidungskriterium für Fachkräfte, für die, die nach Leipzig wollen oder für die, die überlegen, wegzuziehen.

Die Vielfalt der Trägerlandschaft war einst eine städtische Zielstellung. Nur sie schafft wirkliche Wahlfreiheit für die Eltern und fördert die Innovationsfähigkeit in dem Bereich.

Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die freien Träger Unternehmungen sind, die viele hauptamtliche Mitarbeitenden beschäftigen. Wir haben neben der vordergründigen Verantwortung gegenüber den Kindern und Eltern auch Verantwortung für unsere Beschäftigten. Die von der Stadt kommunizierten Verhandlungsziele nivellieren die Vielfalt der Trägerlandschaft finanziell und inhaltlich auf eine sehr bedrohliche Art und Weise.

Und Ihre Botschaft an die Politik?

Antwort: Wir fordern: Frühkindliche Bildung ernst nehmen. Einen besseren Personalschlüssel im Schulterschluss mit uns beim Land erwirken. Qualität statt Minimalversorgung. Partnerschaft zwischen Stadt und freien Trägern. Leipzig könnte Vorreiter sein – wenn wir jetzt den Mut haben, das „weiße Blatt“ zu nutzen und eine echte Kita-Strategie zu entwickeln. Wenn nicht, riskieren wir, dass unsere Kitas zurückfallen in eine Rolle, die wir längst hinter uns gelassen haben: die der bloßen Aufbewahrung.

***

Der BuchKinderGarten

Seit März 2013 gibt es in Leipzig den ersten BuchKinderGarten mit eigenem pädagogischem Konzept – für 119 Kinder in der Josephstraße. Er steht in der Tradition des Buchkinder Leipzig e.V., der seit 2001 Kinder beim freien Ausdruck über Text und Bild begleitet.

Der BuchKinderGarten überträgt diese Arbeitsweise auf frühkindliche Bildung: inklusive, kreativitätsorientiert, mit starkem Bezug zu Sprache und künstlerischem Ausdruck. 2017 wurde er zur Sprach-Kita und erhielt zusätzliche Fachkräfte für alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Familienarbeit. Derzeit entsteht ein zweiter BuchKinderGarten in der ehemaligen Gustav-Leuchte-Fabrik in Lindenau (Demmeringstraße 61) mit Platz für etwa 140 Kinder.