Insgesamt sammelten die Forschenden Blut von 8.609 Rindern und 2.186 Wildtieren wie Rehen, Hirschen, Wildschweinen und Füchsen. Diese Proben untersuchten die Forschenden dann mit zwei Labortests auf Antikörper gegen das Virus. Diese sind auch noch Jahre nach einer überstandenen Infektion im Blut nachweisbar.

„Nur“ zwei Prozent der Tiere betroffen

Tatsächlich wurden die Forschenden fündig: „Seropositive Fälle wurden sowohl bei Rindern (2,04 Prozent) als auch bei Wildtieren (2,25 Prozent) festgestellt, wobei in bestimmten Regionen höhere Ansteckungsraten beobachtet wurden, darunter die Pyrénées-Orientales und die Hautes-Pyrénées“, berichtet das Team. Die meisten positiv getesteten Wildtiere stammten aus den Pyrenäen.

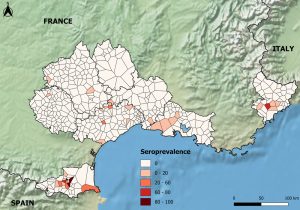

Karte der Seroprävalenzen von Rindern in den teilnehmenden Gemeinden (von blassrosa bis dunkelrot: zunehmende Seroprävalenz; weiß: Gemeinden mit negativen Stichproben). Voronoï-Polygone werden verwendet, um die Anonymität der Landwirte zu gewährleisten und dem Fehlen von Stichproben in einigen Gemeinden Rechnung zu tragen. Hintergrund von Natural Earth abgeleitet (CC BY 4.0). © Bernard et al., 2025, PLOS One /CC-BY 4.0

Karte der Seroprävalenzen von Rindern in den teilnehmenden Gemeinden (von blassrosa bis dunkelrot: zunehmende Seroprävalenz; weiß: Gemeinden mit negativen Stichproben). Voronoï-Polygone werden verwendet, um die Anonymität der Landwirte zu gewährleisten und dem Fehlen von Stichproben in einigen Gemeinden Rechnung zu tragen. Hintergrund von Natural Earth abgeleitet (CC BY 4.0). © Bernard et al., 2025, PLOS One /CC-BY 4.0

Zwar sei der Erreger damit in nur wenigen Stichproben aus Frankreich nachgewiesen worden – verglichen mit afrikanischen Ländern wie Mauretanien oder Mali, wo knapp 70 Prozent der Tiere mit Krim-Kongo-Virus infiziert sind, schreibt das Team. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass dort mehr Zecken und mehr Zeckenarten als Überträger vorkommen. In Frankreich wurde das Virus bislang nur in Hyalomma-Zecken gefunden. Allerdings sind diese blutsaugenden Parasiten dort erst seit Kurzem heimisch und könnten sich künftig samt ihrer Viren weiter ausbreiten, mahnen Bernard und ihre Kollegen.

Virus bereits in einzelnen Gegenden Frankreichs endemisch

Ebenfalls bedenklich: Oft fand das Team pro Farm oder Gegend nur Einzelfälle, doch manche der positiven Fälle traten auch in lokalen Clustern auf. Demnach gibt es in Frankreich durchaus einige vereinzelte Gemeinden und Regionen, in denen das Virus in Wild- und Nutztieren zirkuliert und bereits endemisch ist. „Das Vorhandensein persistierender Antikörper bei Wiederkäuern bestätigte die Existenz eines endemischen CCHFV-Übertragungszyklus zwischen Tieren und Zecken in Frankreich“, schreibt das Team.

Solche Cluster sind auffällig oft kleine, ländliche Orte mit Nadelwäldern und naturbelassenen Lebensräumen. Wahrscheinlich finden die Zecken als Virenüberträger sowie ihre Wirte dort optimale Lebensbedingungen, vermutet das Team. Bei Wildtieren waren zudem überwiegend männliche Tiere betroffen, bei Nutztieren eher weibliche Tiere.

Forscher fordern Monitoring

Bernard und ihre Kollegen schließen daraus, dass sowohl natürliche Bedingungen als auch die Haltungssituationen auf den Bauernhöfen dazu beitragen, dass sich das Virus ausbreitet und langsam etabliert. Nach Ansicht der Forschenden sind die Befunde zudem ein Zeichen dafür, dass das Vorkommen dieses und anderer zoonotischer Erreger sowie der Zecken als Wirt in Europa stärker überwacht werden sollten. Denn die Schildzecken der Gattung Hyalomma kommen im Zuge der Erderwärmung auch in anderen europäischen Ländern vor, darunter Deutschland.

Folgestudien sollen die genauen Verbreitungswege des Virus in Frankreich untersuchen. Dadurch soll das Risiko für Menschen proaktiv kontrolliert werden, obwohl bisher keine Fälle von Krim-Kongo-Fieber bei Menschen in Frankreich gemeldet wurden. (PLOS One, 2025; doi: 10.1371/journal.pone.0331875)

Quelle: PLOS

25. September 2025

– Claudia Krapp