Um den Rückstand der DDR in der Heimelektronik doch noch aufzuholen, arbeiten Dresdner Ingenieure noch kurz vor der Wende an Plasma- und Laserfernsehern, CD-Playern und Sat-Empfängern. Eine Massenproduktion kam zwar nicht mehr zustande – doch die Expertise von damals half bei den späteren Ansiedlungen von Technisat und Joynext in Dresden. Visualisierung: Gemini, Prompt: Heiko Weckbrodt

Vor der Wende arbeitete das ZWT an Plasma-Fernsehern, Satelliten-Empfängern und CD-Playern – doch zur Massenproduktion kam es nicht mehr

Dresden, 29. September 2025. Bei Radiorekordern, Fernsehern, Videorekordern und anderen elektronischen Konsumgütern hatte die DDR-Industrie erhebliche Schwächen, versuchte aber in den 1980er Jahren diese großen Rückstände zum Westen doch noch aufzuholen. Dazu gehörte beispielsweise der Stereo-Radiorekorder SKR700 oder die Farbfernseher mit Schlitzmasken-Bildröhren – beides mit japanischen Lizenz-Bauteilen.

Kooperation mit Akademie der Wissenschaften, ZMD und Halbleiterwerk Frankfurt/Oder

Doch die ostdeutschen Ingenieure wollten auch aus eigener Kraft international konkurrenzfähige Innovationen schaffen. Dazu gehörte der Versuch des Dresdner „Zentrums für Wissenschaft und Technik“ (ZWT) im Kombinates Rundfunk und Fernsehen, gemeinsam mit dem Greifswalder Elektronenphysik-Institut der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) wegweisende Plasmabildschirme zu entwickeln. Auch CD-Abspielgeräte und Satelliten-Signalempfänger standen auf der Entwicklungsagenda der Sachsen. Das hat Jürgen Beuthner, der damals dort in der Grundlagenforschung tätig war, auf einem Treffen ehemaliger Mikroelektroniker in Dresden berichtet. Später habe man in Dresden auch an Laser- und an LCD-Fernsehern gearbeitet.

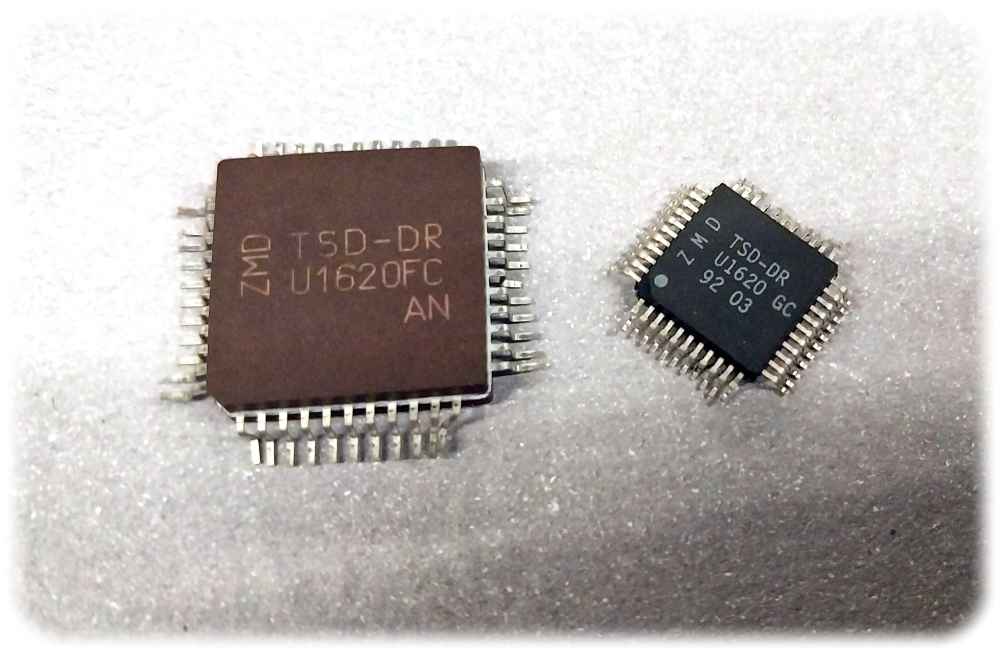

Schaltkreise, die zu DDR-Zeiten das Zentrum für Wissenschaft und Technik gemeinsam mit dem ZMD entwickelt hatte, sind heute in den Technischen Sammlungen Dresden archiviert. Foto: Heiko Weckbrodt

Erhoffte Devisenquelle kam nie zum Sprudeln

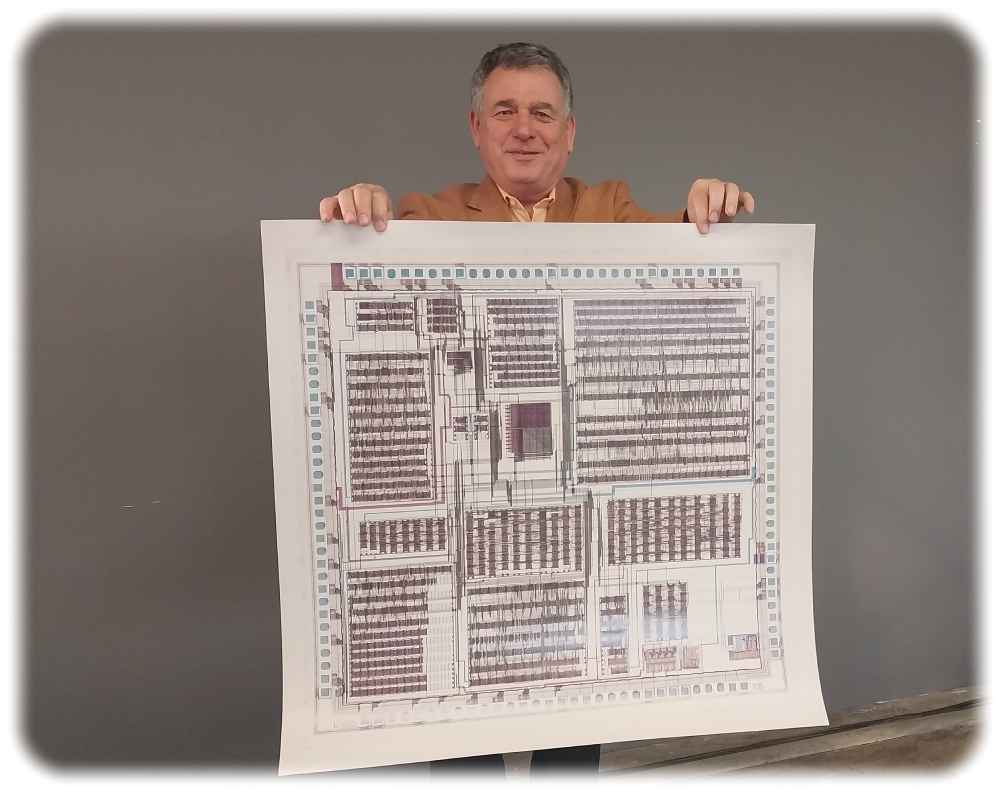

Zur Massenproduktion gelangte aber vor der Wende keine dieser Entwicklungen: Die Satelliten-Kopfstation wurde zwar gemeinsam mit dem ZMD fertig entwickelt, erwies sich aber letztlich als zu teuer für einen Export ins „Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet“ (NSW). Der in diesem Zuge mit dem ZMD entworfene Schaltkreis sei jedoch durchaus wettbewerbsfähig gewesen, ist Beuthner überzeugt. Für den geplanten CD-Player habe die AdW noch an der Optik gearbeitet, doch vor dem Ende der DDR gelange dieses Projekt nicht zum Abschluss. Auch vom Laser-Fernseher sei lediglich ein Prototyp gebaut worden, erzählt Beutner. Die entwickelten LCD-Flachbildschirme wiederum hätten Lebensdauer-Probleme gehabt und seien wegen der hohen Kosten letztlich „beerdigt“ worden, hätten aber viele Patente abgeworfen.

Bildröhre war technologisch ausgereizt

Hintergrund: Stand der Technik waren in den 1980er Jahren Bildröhren, die an der Vorderseite bereits recht flach und nicht mehr sphärisch geformt waren. Doch dahinter steckte eben eine große Elektronenröhre, was die Konstruktion von Fernsehern mit großer Bildschirmdiagonale und geringer Bautiefe schwierig machte. Plasma- und Flüssigkeitskristall-Bildschirme waren schon damals als Lösungen im Blick vieler Ingenieure, setzten sich allerdings erst Jahre später am Massenmarkt durch.

Ingenieure verzettelten sich an vielen Eigenentwicklungen

Dass die eigentlich in die richtige Richtung zielenden Fernsehentwicklungen in Ostdeutschland nicht zu echten Durchbrüchen führten, hatte nicht nur mit komplexen technischen Herausforderungen zu tun, sondern auch mit den vielen typischen Problemen der DDR-Wirtschaft: Wichtige Bauteile und Materialien konnten nicht auf dem freien Markt zugekauft werden. Daher mussten die Fernseh-Ingenieure entweder die lange Tippeltappeltour durch die staatlichen Wirtschaftsplanungsinstanzen gehen, um einen anderen VEB zu einer entsprechenden Produktionsaufnahme zu bewegen. Alternativ konnten sie sich um staatliche beziehungsweise illegale Westimporte bemühen. Oder sie entschieden sich für eine teure, langwierige und oft sub-optimale Eigenentwicklung.

Der frühere ZWT-Ingenieur und spätere Technisat-Dresden-Chef Jürgen Beuthner zeigt in den Technischen Sammlungen Dresden einen Schaltplan-Ausdruck von einem Chip, den das Zentrum für Wissenschaft und Technik gemeinsam mit dem ZMD entwickelt hatte. Foto: Heiko Weckbrodt

„Wurfimporte“ auf der West-Transitstrecke

Auf die beiden letzteren Lösungen lief es auch im ZWT oft hinaus. „Im Zentrallaboratorium für Rundfunk- und Fernsehempfangstechnik mussten wir teilweise die Schaltkreise selber entwerfen“, berichtet Beuthner. Gebaut wurden diese dann entweder im Halbleiterwerk Frankfurt an der Oder beziehungsweise im Zentrum für Mikroelektronik Dresden (ZMD). Wenn auch nicht für eine Massenproduktion, aber doch für den Prototypen- und Kleinserienbau kamen aber auch sogenannte „Wurfimporte“ aus dem Westen in Frage: Um bestimmte elektronische Bauteile zu bekommen, die in ostdeutschen Läden nicht erhältlich waren, ließen DDR-Bürger ihre Westkontakte spielen. Bundesdeutsche Transitfahrer warfen die bestellten Baugruppen unterwegs auf der Transitstrecke durch die DDR an einer verabredeten Stelle aus dem Fenster und der „Kunde“ sammelte sie dann auf.

Technisat baute aus ZWT-Resten sein erstes eigenes Entwicklungszentrum in Dresden auf

All dies führte zwar kaum zu weltweit gegen Devisen exportierbaren rentablen Heimelektronik-Produkten, auf die die ostdeutschen Wirtschaftslenker immer wieder gehofft hatten – die Robotron-Kofferfernseher aus dem nahen Radeberg gehörten da zu den wenigen Ausnahmen. Doch die in der DDR-Staatswirtschaft erworbene Forschungs- und Improvisations-Expertise half den Sachsen nach der Wende beim Neuanfang: Der westdeutsche Satellitenempfangsanlagen-Händler „Technisat“ übernahm 21 Entwickler aus der Dresdner ZWT-Mannschaft und baute damit sein erstes eigenes Entwicklungszentrum auf. Das spezialisierte sich zunächst auf Sat- und Fernsehtechnik, zog unter anderem auch die Colani-Fernseher-Produktion in Staßfurt mit auf. Später fokussierte sich das Technisat-Zentrum Dresden auf Navigations- und andere Autoelektronik. In Hochzeiten umfasste das Team bis zu 800 Beschäftigte.

Nukleus inzwischen in chinesischer Hand

Inzwischen hat der einstige ZWT-Nukleus mehrmals das Profil und den Besitzer gewechselt. Eine Teilsparte übernahm der hessische Elektroanlagenbauer Bender GmbH: Diese rund 80 Mitarbeiter waren da bereits an die Dresdner Washingtonstraße umgezogen. Sie spezialisierten sich zunächst auf Sat-Receiver und DAB-Technik und später auf Elektroauto-Ladesäulen. Der andere, größere Teil mit dem Entwicklungszentrum in Dresden-Merbitz wechselte erst von Technisat zu Preh und ging dann an deren chinesische Muttergesellschaft Joynext. Rund 550 Spezialisten entwickeln dort seither vor allem Auto-Unterhaltungselektronik und Systeme fürs autonome Fahren.

„Eine Erfolgsgeschichte für Dresden“

TSD-Kurator Ralf Pulla

Eine Massenproduktion von Fernsehern oder anderer Heimelektronik oder ähnlichen Endprodukten gibt es zwar im Großraum Dresden schon lange nicht mehr. Doch im Entwicklungssektor spielt der Standort weiter eine wichtige Rolle. Unterm Strich, so schätzt Kurator Ralf Pulla von den Technischen Sammlungen Dresden (TSD) ein, sei die „Transfergeschichte vom Zentrallaboratorium bis hin zu Technisat und Joynext eine Erfolgsgeschichte für Dresden“ gewesen.

Autor: Heiko Weckbrodt

Quellen: Mikroelektronik-Alumni-Treffen, Auskünfte Beuthner, Wikipedia, Oiger-Archiv

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Ähnliche Beiträge

Ähnliche Beiträge