Am 12. Oktober entscheiden Hamburgs Bürger über ein Experiment mit Signalwirkung: Ein dreijähriger Modellversuch zum Grundeinkommen steht zur Abstimmung. 2000 Menschen sollen Geld von der Stadt erhalten – unabhängig von Bedürftigkeit und Jobstatus.

Die Stimmzettel sind verschickt – Hamburg steht vor einer weitreichenden Entscheidung. Am 12. Oktober stimmen die Bürger nicht nur über den Volksentscheid zum Klima ab, sondern auch über eine zweite Vorlage, die über die Stadtgrenzen hinaus für Diskussionen sorgt: Soll Hamburg einen dreijährigen Modellversuch zum Grundeinkommen starten?

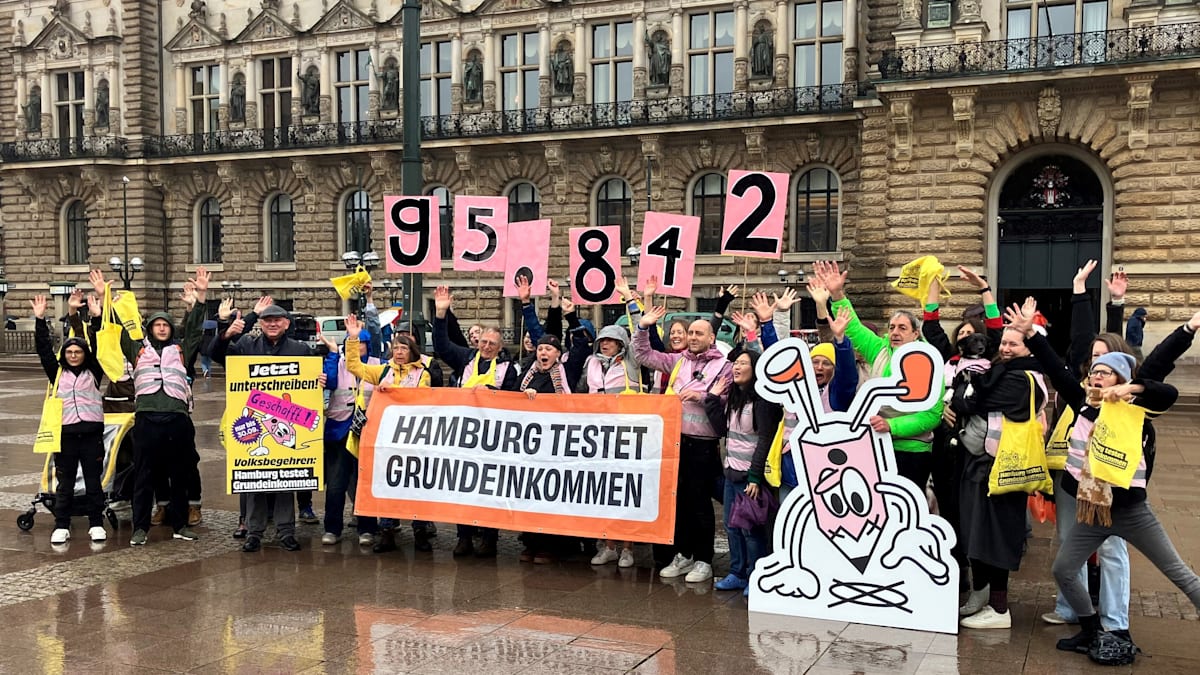

Es ist ein weiterer Bürgerentscheid, den die Regierung nicht wollte. SPD und Grüne haben den Versuch abgelehnt, doch die Initiative, hinter der unter anderem die deutschlandweit aktive Bewegung „Expedition Grundeinkommen“ steht, sammelte mehr als 95.000 Unterschriften und erzwang damit die Abstimmung. Nun sind die Hamburger gefragt. Hamburg wäre das erste Bundesland, das ein Grundeinkommen praktisch erprobt.

Der geplante Test lässt sich einfach skizzieren. 2000 Hamburgerinnen und Hamburger sollen über 36 Monate Geld von der Stadt erhalten – nach der Logik einer negativen Einkommensteuer. 1350 Euro dienen als Untergrenze. Geld für Kranken- und Pflegeversicherung kommt obendrauf. Eigenes Einkommen wird angerechnet und senkt den Beitrag, den die Stadt leistet. Um neben individuellen Verläufen auch Effekte im unmittelbaren Umfeld zu erfassen, sollen die Teilnehmenden aus abgegrenzten Quartieren stammen; eine Kontrollgruppe ohne Zahlungen liefert Vergleichsdaten.

Besonders profitieren könnten laut Initiative jene Gruppen, die im bestehenden Sozialsystem oft durchs Raster fallen: Alleinerziehende, Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, Kinder und Jugendliche oder pflegende Angehörige. Die Zahlen, auf die sich die Initiative stützt, stammen aus amtlichen Statistiken: 43 Prozent der Alleinerziehenden gelten als armutsgefährdet, 40 Prozent der Jobs sind Leiharbeit, befristet oder Minijobs.

Untersuchung unter kontrollierten Bedingungen

Fast 28 Prozent der unter 18-Jährigen sind von Armut bedroht. Diese Belastung wirkt sich auf Bildung, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe aus. Das Grundeinkommen, so ihre Lesart, könne Einkommensschwankungen abfedern, Entscheidungen planbarer machen und die Teilhabe stärken. Der Modellversuch soll zeigen, wie finanzielle Sicherheit das Verhalten, die Gesundheit und die Bildungschancen verändert.

Die Initiatoren betonen, dass der Versuch keine dauerhafte Einführung des Grundeinkommens zum Ziel habe. Es gehe um eine zeitlich begrenzte Untersuchung unter kontrollierten Bedingungen. Vorgesehen ist zudem eine wissenschaftliche Begleitung mit Befragungen vor, während und nach dem Versuch. Die Ergebnisse sollen anonymisiert veröffentlicht und Forschungseinrichtungen zugänglich gemacht werden.

Die Idee eines Grundeinkommens ist nicht neu. Schon in der Aufklärungs-Epoche wurde über ein garantiertes Existenzminimum diskutiert, später griffen Ökonomen wie Milton Friedman das Konzept in Form einer negativen Einkommensteuer auf. Heute wird es, wie jetzt in Hamburg, als Antwort auf soziale Ungleichheit, prekäre Beschäftigung und die Folgen der Automatisierung in der Arbeitswelt verhandelt. Befürworter sehen darin ein Instrument, das Armut reduziert, Teilhabe stärkt und Bürokratie abbaut. Kritiker warnen vor hohen Kosten, fehlender Zielgenauigkeit und möglichen Fehlanreizen.

International gab es mehrere Versuche. Finnland etwa zahlte 2017 und 2018 ausgewählten Erwerbslosen monatlich 560 Euro, gemessen wurden vor allem psychisches Wohlbefinden und Vertrauen in Institutionen. In Kanada lief in den 1970er-Jahren ein Projekt, das später ausgewertet wurde und positive Effekte auf Gesundheit und Bildung zeigte.

Zahlreiche Modellversuche, aber noch nicht in Hamburg

In Namibia und Kenia wurden in Dörfern regelmäßige Transfers erprobt, in den USA testeten Städte wie Stockton bedingungsarme Zahlungen. Die Ergebnisse sind gemischt: So gab es Verbesserungen bei Stress und Lebenszufriedenheit und kaum Belege für einen Rückgang der Erwerbsarbeit. Ein flächendeckendes Modell wurde aber bisher nirgends eingeführt.

Dass es schon etliche Versuche in vielen Teilen der Welt gab, ist eins der Gegenargumente, das Kritiker des Modellversuchs anführen. Die CDU etwa bezweifelt den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Ein lokaler Versuch in Hamburg sei nicht repräsentativ für die Bundesrepublik. Internationale Projekte – etwa in Finnland oder Kanada – seien teils vorzeitig beendet worden und hätten keine belastbaren Ergebnisse geliefert.

Hinzu kam, dass Mitte September bekannt wurde, dass die Initiative für ihre Stimmensammlung in den Phasen der Volksinitiative und des Volksbegehrens enorm viel Geld von Stiftungen erhalten hat, die zwar häufig für Grundeinkommensexperimente stimmen, aber keinen Bezug zu Hamburg haben. So hatte die Initiative 680.000 Euro zur Verfügung, die zum Teil aus den USA überwiesen wurden. Die Hamburger Steuerzahler aber wären es, die das Experiment bezahlen müssen. Die CDU kritisierte das Missverhältnis deutlich.

In ihrer Kritik adressieren die CDU-Abgeordneten auch Fragen der Gerechtigkeit. Ein Grundeinkommen ohne Bedürftigkeitsprüfung sei ungerecht gegenüber jenen, die durch Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern. Die bestehenden Strukturen des Sozialstaats böten bereits individuell abgestimmte Hilfe. Ein pauschales Modell konterkariere diese Prinzipien.

Wäre das Geld für andere Vorhaben besser ausgegeben?

Ähnlich argumentieren SPD und Grüne – jedenfalls in den offiziellen Stellungnahmen. Einzelne Grünen-Politiker stellen sich hinter die Forderungen der Initiatoren. In der gemeinsamen Stellungnahme der Regierungsfraktionen heißt es aber, Hamburg sei sozialpolitisch bereits gut aufgestellt. Grundsicherung, Wohngeld oder gebührenfreie Kitaplätze böten gezielte Hilfe für jene, die sie benötigten. Ein pauschales Grundeinkommen sei nicht zielführend.

Die Mittel, die für das Experiment vorgesehen sind – laut Entwurf maximal 46 Millionen Euro – sollten stattdessen in konkrete Projekte fließen: etwa in den Ausbau von Schulen, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums oder die Einführung kostenloser Schülerfahrkarten.

Die FDP verwirft das Projekt als „teures Experiment“, die AfD kritisiert den Einsatz von Steuergeld für ein Konzept, das andernorts bereits probiert worden sei. Zustimmung kommt von der Linksfraktion, die den Modellversuch als klaren Kontrast zum Bürgergeld mit seinen Pflichten und Sanktionen versteht.

Auch von einigen Forschern kommt Rückendeckung: Der Sozialexperte Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält den Aufbau des geplanten Modells für geeignet, um die Forschungsfragen tatsächlich beantworten zu können. Der Hamburger Ökonom Thomas Straubhaar spricht von der Chance, an einer „Neuorientierung des Sozialstaates“ nicht nur theoretisch, sondern empirisch zu arbeiten.

Sollte die Mehrheit der Abstimmenden dem Gesetzentwurf zustimmen, ist der Senat verpflichtet, den Modellversuch innerhalb von zwei Jahren umzusetzen.