Zwischen Boutiquen und Büros führt in Zürich eine unscheinbare Treppe in eine Welt, die hier bald verschwinden könnte – die Welt der Plakatkunst.

Viviane Bischoff (Text), Dominic Nahr (Bilder)08.10.2025, 05.00 Uhr

Wer an der Stockerstrasse 38 in Zürich vorbeigeht, ahnt nicht, dass sich im Untergeschoss ein wahres Paradies für Designliebhaber und Sammler verbirgt. Dort liegt ein Schatz – oder besser gesagt: Tausende von Schätzen liegen da in Form von originaler Plakatkunst.

Optimieren Sie Ihre Browsereinstellungen

NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.

Bitte passen Sie die Einstellungen an.

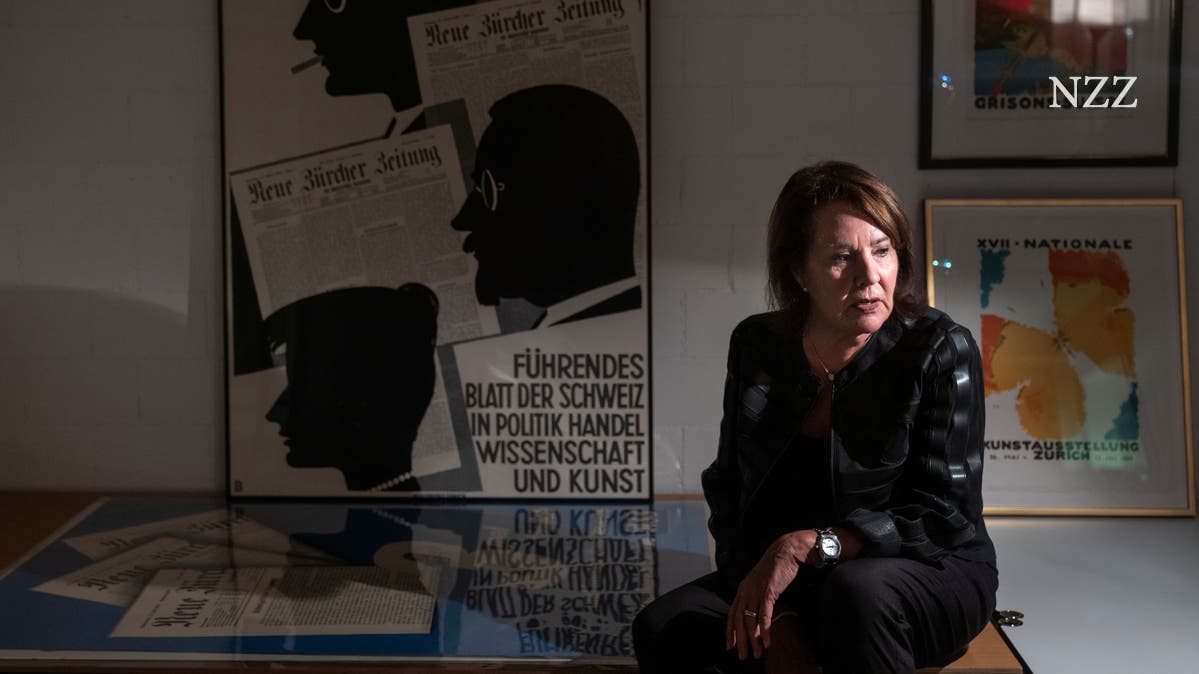

Artifiche ist kein Museum, aber auch kein gewöhnliches Geschäft. Es ist ein Ort, an dem Grafikgeschichte greifbar wird. Dahinter steht Beatrice Müller. Was für sie als Leidenschaft begann, ist heute eine florierende Galerie. Die Sammlerin hat mit über 3000 Plakaten im Archiv die grösste Privatsammlung der Stadt – darunter befinden sich echte Fundstücke aus Design-, Film- und Werbegeschichte. Nicht wenige davon gehen für über 10 000 Franken über den Ladentisch.

Doch nicht alle sehen in den Plakaten Kunst oder kulturelles Erbe. In Zürich wird derzeit über ein Werbeverbot diskutiert. Beatrice Müller hat dazu eine klare Haltung. «Ich bin entsetzt über solche Vorschriften: Plakate sind Teil des Stadtbildes von Zürich. Sie machen die Stadt bunter und lebendiger.» Denn Plakatkunst sei mehr als Werbung: «Sie ist ein Spiegel ihrer Zeit und Ausdruck von Handwerk, das bleibende Werte schafft.»

Dass das stimmt, zeigen zum Beispiel die historischen NZZ-Plakate in ihrer Sammlung. Besonders sticht für Beatrice Müller dasjenige von Otto Baumberger aus dem Jahr 1928 hervor. «Erscheint drei Mal täglich», steht darauf. Ein Dokument dafür, dass die NZZ von 1894 bis 1969 tatsächlich dreimal täglich erschien.

Gedruckt wurde das Motiv in der traditionsreichen Druckerei Wolfensberger als Lithografie. Das seltene Original gilt als Klassiker der Schweizer Plakatkunst. Für Beatrice Müller ist klar: «Das typografisch starke und intelligent umgesetzte Plakat ist ein Meisterwerk.»

Die Lithografie, auch Steindruck genannt, entstand in den 1790er Jahren und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten weiter. So wurde es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts möglich, farbige Plakate relativ kostengünstig herzustellen. Das Bild wurde mit fetthaltiger Farbe auf Kalkstein gezeichnet, mit säurehaltigem Wasser behandelt und auf Papier gedruckt.

Eigentlich ist das Plakat von Otto Baumberger verkauft. Für einen Tag holt Beatrice Müller das Meisterwerk als Leihgabe zurück in ihre Galerie.

Wer das Plakat mit der gelben Schrift gestaltet hat, ist unklar. Es zeigt jedoch exemplarisch, wie die Plakatkunst in den 1970er Jahren aussah.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts florierte der Tourismus in der Schweiz, und damit stieg der Bedarf an Werbeplakaten. Tourismusorte oder Verkehrsbetriebe warben mit ihnen um Feriengäste. Die Plakate damals waren künstlerisch geprägt, und die Gestaltung war mit viel dekorativem Aufwand verbunden.

Richtig Fahrt nahm das Geschäft auf, als die Schweizerischen Bundesbahnen Wettbewerbe für Reklameplakate ausschrieben. Laut der Schweizerischen Nationalbibliothek war das Echo gewaltig. Da viele renommierte Schweizer Künstler am Wettbewerb teilnahmen, gewann das Plakat als Kunstform an Bedeutung.

USA-Reise als prägende Erfahrung

Dass ihre Leidenschaft mehr ist als ein Hobby, erkannte Beatrice Müller vor gut zwanzig Jahren auf einer Reise in die USA. In einem Schaufenster sah sie ein PKZ-Plakat. Auf Nachfrage nannte der Besitzer den Preis: 5000 Dollar. Beatrice Müller verzichtete, realisierte aber, was für einen Schatz sie zu Hause besass.

Dieses Plakat mit der detailgetreuen Wiedergabe des PKZ-Wintermantels zog Beatrice Müllers Aufmerksamkeit in New York auf sich.

Beatrice Müller / Artifiche

Beatrice Müller sammelt seit den 1980er Jahren Plakate. Ihre Leidenschaft gilt der Typografie, den Schweizer Schriften und den Gestaltern des 20. Jahrhunderts, wie Bruno Monguzzi, Ralph Schraivogel oder Niklaus Troxler. Ursprünglich wollte sie einen künstlerischen Weg einschlagen, entschied sich jedoch fürs Marketing und führte zwanzig Jahre eine eigene Werbeagentur im Zürcher Seefeld. Die Plakatschätze lagerte sie unter dem Gästebett, bevor sie Anfang der 2000er Jahre ihre erste Plakatgalerie am Zeltweg eröffnete.

«Das Werbebusiness wurde zunehmend eintönig, und die Herausforderung fehlte mir», sagt Beatrice Müller. Kunden setzten vermehrt auf globale Kampagnen. «Damit schrumpfte der Spielraum – und mit ihm auch der finanzielle Erfolg –, und es ging mir ums Überleben. So weiterzumachen, hätte bedeutet, nicht mehr glaubwürdig zu sein.»

2010 entschied Beatrice Müller, das Werbebusiness aufzugeben und sich ganz ihrem Hobby, dem Plakatgeschäft, zu widmen. Sie sagt: «Es war keine heroische Entscheidung, sondern vielmehr ein Weg, ein Gleichgewicht zwischen meiner Leidenschaft, meiner Wertevorstellung und weiteren beruflichen Tätigkeiten zu finden.»

Durch den Steindruck erhalten die Farben ihre charakteristische Leuchtkraft.

Jedes Stück erzählt eine Geschichte: Die Sammlung von Beatrice Müller befindet sich mitten in Zürich.

Schweizer Plakate sind weltweit gefragt

Dass Beatrice Müller in den USA ein Schweizer Plakat sah, überrascht wenig. Im Plakatdruck gehörte die Schweiz immer zur Spitze. Die hier verwendeten Techniken waren oft raffinierter als im Ausland. Auch die Papierqualität unterschied sich. Aufgrund der hervorragenden Qualität sind Schweizer Plakate bei Sammlerinnen und Sammlern auf der ganzen Welt beliebt.

Schweizer Lithografieanstalten legten von jeder Plakatserie ein paar wenige Exemplare auf die Seite. Als viele Druckereien schlossen, tauchten die Werke wieder auf. Nicht so im Ausland: Dort wurden während der Weltkriege ganze Druckereien und damit auch viele Plakate zerstört. Andere Länder wie die USA wiederum haben keine eigene Plakattradition.

Beatrice Müllers Sammlung so besonders macht der Fakt, dass Originalplakate kaum mehr erhältlich sind. «Heute kommt man praktisch nur noch an Stücke, wenn eine private Sammlung aufgelöst wird.» Neben Beatrice Müller verfügen vor allem auch die Schweizerische Nationalbibliothek und verschiedene Museen über grössere Bestände.

Das Museum für Gestaltung Zürich etwa hat eine grosse Sammlung, die nach eigenen Angaben mit über 385 000 Plakaten zu den umfangreichsten und bedeutendsten Archiven von Originalplakaten weltweit gehört.

Mit der Lithografie entstanden im frühen 20. Jahrhundert bedeutende Kunstwerke.

«Die Schweizer Plakate sind weltweit gefragt», sagt Beatrice Müller. Im Hintergrund links hängt ein Eptinger-Plakat – die Figur hat die NZZ unter den Arm geklemmt.

Zürich contra Basel: das Duell auf dem Plakatmarkt

In der Schweiz entwickelten sich grundsätzlich zwei Stilrichtungen: die Zürcher und die Basler Schule.

Im Gegensatz zu den Plakaten aus Zürich, die eher die Typografie betonten und zur Abstraktion neigten, setzte die Basler Schule auf Realismus. Die daraus entstandenen Sachplakate dominierten den Markt. Charakteristisch waren eine prägende Textzeile und die realistische Darstellung einzelner Objekte. Ziel war es, Symbolbilder zu erschaffen, die die Leute mit der Marke assoziierten. Denn Werbung gewann für die Geschäfte an Bedeutung.

Die Zeit der Sachplakate, dominiert von der Basler Schule, gilt für Beatrice Müller als Hochsaison der Plakatkunst. Mit dem Offsetdruck fand die Phase in den 1940er Jahren ein Ende.

Beatrice Müller sagt: «Mit dem Steindruck, der Plakatlithografie, war Plakatkunst noch echte Handarbeit. Zeitgenössische Künstler präsentieren vor allem beim Kulturplakat eigenständige Arbeiten, beim Massen-Offsetplakat fehlt jedoch oft eine für den Betrachter klar verständliche Botschaft.»

Die schwarzen Taxi-Limousinen waren damals unter der Rufnummer 11.11 zu erreichen – festgehalten auf einem Plakat von Otto Morach aus den 1920er Jahren.

Beatrice Müllers Neffe Glenn Hoyland unterstützt sie bei den Vorbereitungen für die Ausstellung nächstes Jahr.

Beatrice Müller spürt eine deutlich steigende Nachfrage nach sogenannten Vintage-Postern. Sie erklärt sich das damit, dass Menschen in Zeiten der künstlichen Intelligenz Authentizität suchten und das Handwerk wieder schätzten. Echtheit rücke wieder stärker in den Fokus.

Einen Teil ihrer bedeutenden Privatsammlung wird Beatrice Müller im Herbst 2026 in der Villa Bührle, in welcher bis vor zehn Jahren die Kunstsammlung des Industriellen Emil Bührle hing, an der Zollikerstrasse im Zürcher Kreis 8 präsentieren.

Dort kann dann jede und jeder selbst erfahren, weshalb diese Form von Kunst die Sammlerin seit so langer Zeit fasziniert – und warum ein Verbot nicht nur Werbung verbannen, sondern auch eine jahrhundertealte Kulturform aus dem Stadtbild verdrängen würde.

Für Beatrice Müller ist klar: Die Plakate von heute lassen sich in keiner Art und Weise mit den Kunstwerken des letzten Jahrhunderts vergleichen.