Inhalt

Auf einer Seite lesen

Inhalt

Seite 1Hiermit rettet sich der Mensch vielleicht ein wenig vor sich selbst

-

Seite 2Omar Yaghi machte das Forschungsfeld groß

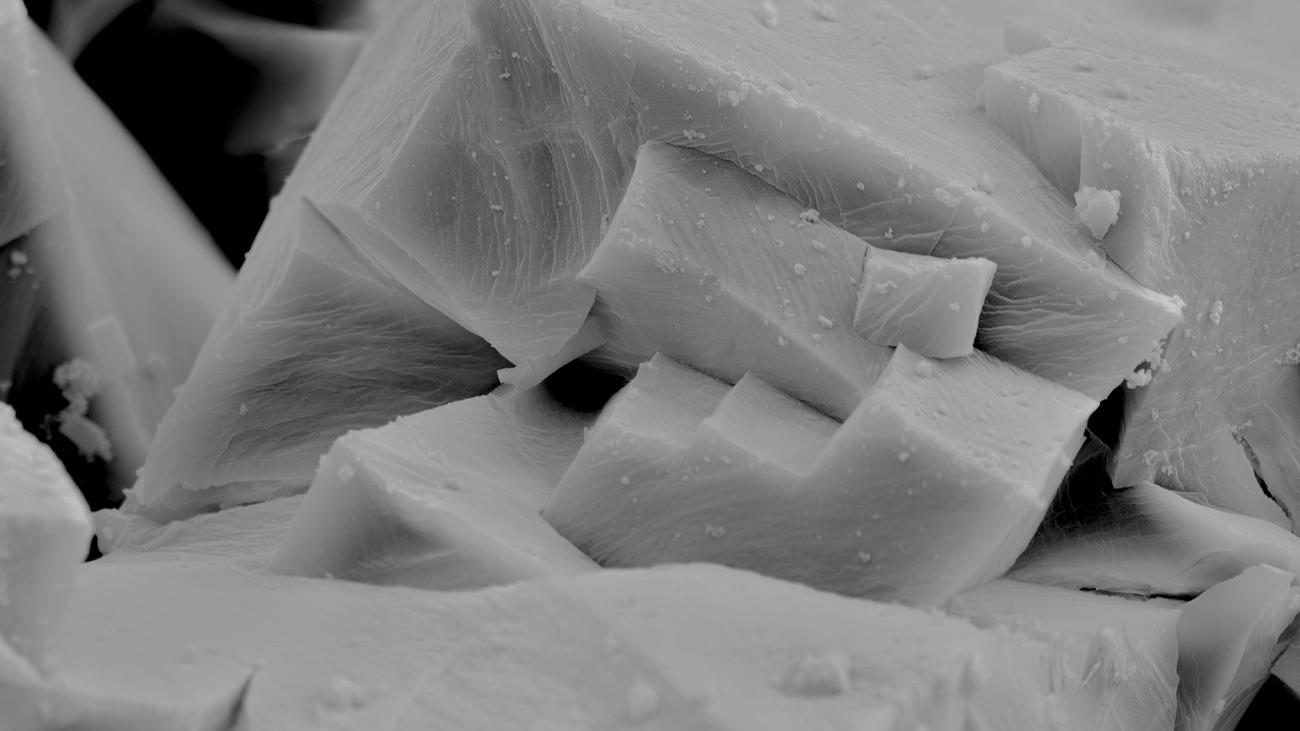

Omar Yaghi war dann jener Forscher, der das Feld bekannt machte und mit seiner kreativen Art, sagt Bettina Lotsch, vorantrieb. „Er hat die MOFs salonfähig gemacht und immer wieder ihre verblüffende chemische und strukturelle Vielfalt gezeigt.“ Yaghi war der Erste, der den MOFs auch ihren Namen gab, in einem Paper im Fachmagazin Nature von 1995. Und er probierte immer neue Wege aus, um die Gitterstrukturen weiterzuentwickeln, und belegte dabei immer neue, beeindruckende Eigenschaften.

Mit seiner Arbeitsgruppe bewies er etwa, dass die Hohlräume dieser Gerüste eine gigantische innere Oberfläche bilden, die sich chemisch nutzen lässt (Journal of the American Chemical Society: Yaghi et al., 1998). Ein Gramm von Yaghis Material ist so aufgebaut, dass die Oberfläche im Innern des gesamten Gitters so groß ist wie ein Fußballfeld – in einigen Fällen sogar größer. Oberflächen, die beispielsweise chemische Prozesse beschleunigen, also als Katalysator wirken.

MOFs sind, so erklärt es Lotsch, das Lego der Chemiker. „Der Nobelpreis für diese Forscher ist absolut verdient und kam für uns in diesem Forschungsfeld wenig überraschend.“

Filter für CO₂, Wasser oder PFAS

Mittlerweile dreht sich alles darum, wie man die MOFs aktiv nutzen kann. Echte technische Anwendungen seien in der Anlaufphase, erzählt die Chemikerin Constanze Neumann, die am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung die Arbeitsgruppe Katalyse mit metallorganischen Gerüsten und Nanopartikeln leitet.

Unternehmen wie BASF stellen heute schon MOFs in großen Mengen her, mehrere Start-ups weltweit arbeiten an der Umsetzung von Technologien, die auf MOFs basieren. So will etwa ein kanadisches Start-up mithilfe der Kristallgitter CO₂ aus Industrieabgasen filtern. Zwar ist die Abscheidung des Treibhausgases heute schon möglich, sie ist aber zum einen sehr energieintensiv und andererseits oft aus ökologischer Sicht nicht ideal.

Bisher sei es noch schwierig, Gase von Gasen zu trennen, sagt die Chemikerin Neumann. Deutlich komplexer als bei festen oder flüssigen Stoffen. Hier verbergen sich nun aber weitere MOF-Möglichkeiten: Etwa, um reinen Sauerstoff aus der Luft zu gewinnen, der in Industrie oder in der Medizin genutzt wird. Dafür muss er vor allem vom Stickstoff und anderen Gasen getrennt werden. Bisher arbeitet man bei der Trennung von Gasen mithilfe von Destillation – was sehr energieaufwendig ist.

Möglich wäre es auch, Schadstoffe aus der Umwelt zu filtern, die dort nicht hingehören. Im Fall der Ewigkeitschemikalien PFAS wäre das dringend nötig. Sie gelangen seit Jahrzehnten über die Chemieindustrie, Alltagsgegenstände oder Löschschäume in die Natur und sind teilweise sehr umwelt- und gesundheitsschädlich.

Trinkwasser aus der Luft

Bei alledem könnten MOFs Verwendung finden und gleichzeitig helfen sie dabei, Anwendungen nachhaltiger zu machen. Ein Aspekt, der Omar Yaghi besonders wichtig sei, sagt Bettina Lotsch im Gespräch mit der ZEIT.

Yaghi interessiere sich unter anderem für die Trinkwassergewinnung. Aber nicht aus dem Grundwasser oder dem Meer, sondern einfach aus der Luft. Das Prinzip dahinter: nachts und bei kühleren Temperaturen nehmen MOFs Wasser aus der Luft auf. Tagsüber kann das Wasser durch Solarenergie wieder aus ihren Poren herausgeholt werden. Gerade in Regionen, in denen Menschen keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser haben, eröffnet das neue Möglichkeiten.

Im Jahr 2021 gründete Yaghi ein Start-up, das seine Wasserabscheidetechnologie vorantreibt. Vielleicht hat dazu auch seine eigene Lebensgeschichte beigetragen. Aufgewachsen ist er in Jordanien – einem der wasserärmsten Länder der Welt – als Kind einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie. Oft gab es weder Strom noch fließend Wasser. In einem Telefonat mit dem Nobelkomitee nach Bekanntwerden seiner Auszeichnung erzählt er von seiner Jugend in „sehr bescheidenen Verhältnissen“. „Wir waren zu zwölft in einem kleinen Raum untergebracht, den wir uns mit dem Vieh teilten. Meine Eltern konnten kaum lesen oder schreiben.“ Mit 15 schaffte es seine Familie, ihn in die USA zu schicken, wo er Chemie studierte und anschließend eine bemerkenswerte Karriere als Forscher begann.

MOF-Anwendungen im großen Stil sind noch ein Zukunftstraum. Selbst in der Medizin könnten die Gerüstverbindungen eines Tages Medikamente präziser machen. Susumu Kitagawa, der Nobelpreisträger, der am Mittwoch live in die Nobelpreis-Pressekonferenz geschaltet war, stellte dann auch noch eine weitere Vision vor: Er möchte gerne Luft in seine Bestandteile spalten können – und daraus erneuerbare Energie herstellen.

„Der Vorwurf war lange, dass die Stabilität von MOFs zu gering und ihr Preis zu hoch ist, um sich gegen bestehende Verfahren durchzusetzen“, sagt Constanze Neumann. Das verändert sich gerade. MOFs rücken immer näher an die Anwendung. Vielleicht habe es auch deshalb dieses Jahr den Nobelpreis gegeben, sagt Neumann. „Jetzt hebt die Technologie ab.“