China bestimmt nicht nur den Fluss Seltener Erden, sondern späht über Lizenzen zugleich die Industrie in Europa aus – ein doppelter Hebel für Macht und Kontrolle.

China und Seltene Erden: Industriespionage in Europa per Lizenz

Über das Lizenz-System für seltene Erden verschafft sich China nicht nur Macht über Liefermengen, sondern auch intime Einblicke in industrielle Abläufe in Europa. Bis vor kurzem war die Ausfuhr dieser Rohstoffe noch reine Routine: Unternehmen erhielten Standardzertifikate, Mengen passierten ohne Verzögerung die Zollbehörden. Doch mit den Strafzöllen aus Washington änderte sich alles: Als Reaktion verhängte Peking ein Exportverbot und ersetzte die bisherige Praxis durch ein strenges Genehmigungsverfahren.

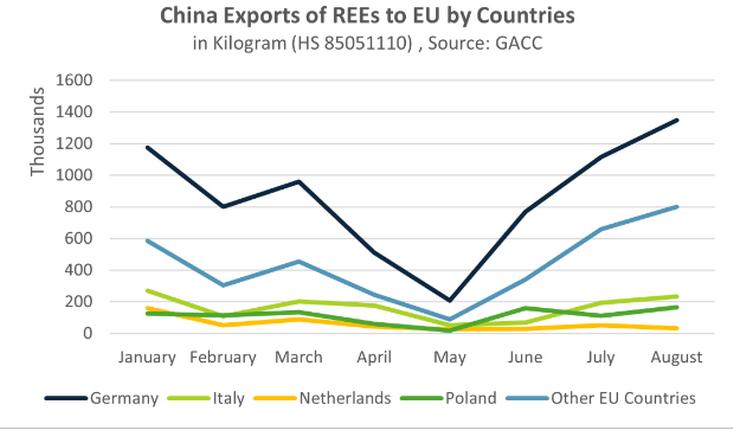

Seitdem entscheiden Beamte in Peking, wer welche Mengen exportieren darf, in welchem Zeitraum und zu welchem Zweck. Die Genehmigungen sind knapp bemessen, der Aufbau von Lagern ist nicht mehr erlaubt. Zwar hat die EU mit der chinesischen Seite einen sogenannten Fast Track vereinbart, der eine schnellere Bearbeitung sicherstellen sollte, doch bis Mitte des Jahres ist der Export seltener Erden in die EU eingebrochen. Im Mai meldeten Zollstatistiken einen Rückgang der Ausfuhren um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Erst seit Juni zeigen sich wieder höhere Liefermengen.

Die eigentliche Wucht dieses Lizenz-Verfahrens liegt in den Daten, die China von den Exporteuren verlangt.

China: Lizenz-Anträge legen Europas Produktionsgeheimnisse offen

Vor Einführung der neuen Regeln genügte eine einfache Warenbeschreibung. Heute verlangt das Handelsministerium in Peking für jede Lieferung eine „Compliance Application“. Die Unterlagen umfassen technische Details, die weit über Handelsdaten hinausgehen. Kunden in Europa müssen angeben, wofür die seltenen Erden bestimmt sind, ob für Elektromotoren, Windkraftanlagen oder militärische Geräte. Gefordert sind auch Angaben zu Magnetstärken, Legierungszusammensetzungen, thermischen Eigenschaften und Prozessschritten.

Ein Beispiel liefert der chinesische Produzent Innuovo Technology. Das Unternehmen gab in seinem Antrag an, dass seine Magnete für europäische Windturbinen vorgesehen seien, nicht für militärische Anwendungen. Solche Angaben werden von den Behörden geprüft und abgeglichen. Wer unvollständige oder widersprüchliche Informationen liefert, riskiert eine Ablehnung. Mehrere europäische Firmen berichteten, dass Anträge mehrfach überarbeitet werden mussten. Die Wartezeit überschritt häufig die offiziell vorgesehene Frist von 45 Tagen.

Hinter der Fassade eines Verwaltungsakts entsteht ein präzises Bild über die industrielle Struktur Europas. Peking erhält Einblick, welche Unternehmen in welchen Sektoren tätig sind, welche Materialien sie einsetzen und welche Produktionsverfahren genutzt werden. Damit wächst der Informationsvorsprung, der sich politisch und wirtschaftlich auswerten lässt.

China kontrolliert aber nicht nur die Ausfuhr seltener Erden selbst, sondern auch die dazugehörige Verarbeitungstechnologie und die technische Ausrüstung. Es bestehen Exportverbote für Raffinations- und Verarbeitungsgeräte sowie Lizenzpflichten für Verfahren zur Herstellung von Magneten auf Basis seltener Erden. Das Ziel besteht darin, die Dominanz in der gesamten Wertschöpfungskette zu sichern. China verfügt bereits über mehr als neunzig Prozent der weltweiten Verarbeitungskapazitäten. Offiziell dienen sie dem Schutz nationaler Interessen, tatsächlich verhindern sie den Aufbau eigener Kapazitäten im Westen und sichern Chinas geopolitischen Einfluss.

Aktuell hat China den Kontrollrahmen nochmals verschärft. Peking verpflichtet nun erstmals auch ausländische Unternehmen, eine chinesische Exportlizenz zu beantragen, wenn ihre Produkte Materialien oder Technologien chinesischen Ursprungs enthalten, selbst wenn diese außerhalb Chinas weiterverarbeitet wurden. Mit anderen Worten: Wer etwa in Deutschland eine Batterie, einen Elektromotor oder eine Windkraftkomponente herstellt und darin Magnete oder Legierungen chinesischer Herkunft verbaut, benötigt für den anschließenden Export dieser Produkte künftig eine zusätzliche Genehmigung aus Peking. Damit dehnt China seine Exportkontrolle faktisch auf globale Lieferketten aus und bindet auch ausländische Hersteller in sein Lizenz-System ein.

China nutzt Exportkontrolle als geopolitisches Druckmittel

Das Lizenz-System wirkt auch als Instrument gezielter Steuerung. Genehmigungen für große Industriegruppen wie Volkswagen oder Siemens wurden vergleichsweise zügig erteilt. Zulieferer aus dem Rüstungsbereich berichten dagegen von Wartezeiten von bis zu vier Monaten. Ein Beispiel ist Chengdu Galaxy Magnets. Das Unternehmen beantragte Lieferungen an europäische Abnehmer mit militärischen Endverwendungen. Die Anträge wurden als „militärnah“ eingestuft und nicht genehmigt.

Offiziell verweist das Handelsministerium in Peking auf Sicherheitsprüfungen. Tatsächlich führt das Verfahren zu einer Trennung zwischen ziviler und militärischer Industrie in Europa. Während Autobauer und Windkraftproduzenten Material erhalten, geraten Rüstungsbetriebe unter Druck. Die Folgen reichen bis in die Produktionsplanung. Schon eine Verzögerung von zwei Monaten zwingt Unternehmen, Aufträge zu verschieben oder Rohstoffe auf dem grauen Markt zu beschaffen.

Die Preisentwicklung zeigt den Effekt. Im zweiten Quartal zahlten bayerische Industriebetriebe im Durchschnitt neun Prozent mehr für seltene Erden als zu Jahresbeginn. Besonders betroffen waren Neodym und Dysprosium, die in Elektromotoren und Präzisionssensoren eingesetzt werden.

Verwaltung als Waffe

Die Zuständigkeit für die Lizenzen liegt beim Handelsministerium, genauer bei der Abteilung für Industrie- und Sicherheitskontrolle. An der Bearbeitung sind jedoch mehrere Behörden beteiligt, darunter der Zoll, das Staatsratssekretariat und in sensiblen Fällen die Zentrale Militärkommission. Die Abstimmung zwischen diesen Stellen erzeugt ein Labyrinth an Zuständigkeiten. Offiziell beträgt die Bearbeitungszeit 45 Tage, in der Praxis summieren sich die Prüfungen auf drei bis fünf Monate.

Der Aufwand ist kein Zufall. Verzögerungen treiben Preise in die Höhe, verschieben Produktionszeitpläne und schwächen ausländische Konkurrenten. China behält dabei die Möglichkeit, jede Maßnahme mit Verweis auf nationale Sicherheit zu begründen.

Zugleich sammelt das Land detaillierte technische Informationen. Die Exportformulare enthalten Angaben über Magnetdichten, Fertigungstoleranzen und chemische Zusammensetzungen.

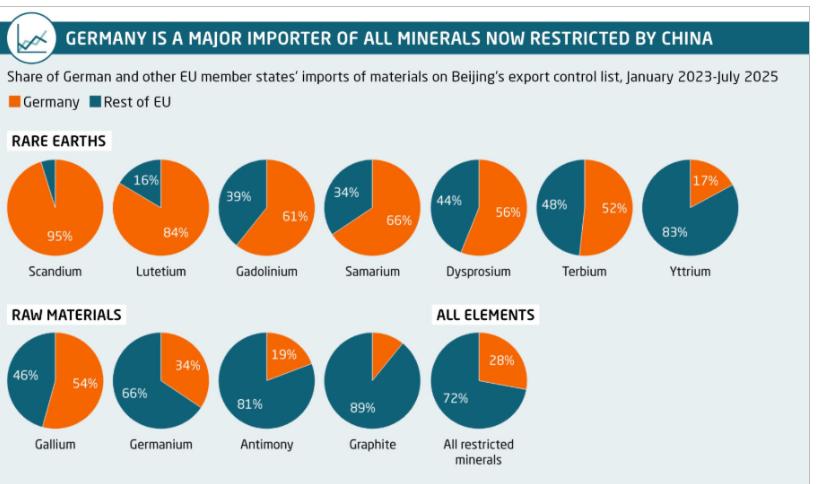

Das eigentlich Brisante ist die Verknüpfung von Kontrolle und Information. Europa importiert 95 Prozent seiner seltenen Erden aus China. Peking entscheidet also nicht nur, ob Material fließt, sondern weiß zugleich, wer es wie verarbeitet. Diese Daten lassen sich im Zweifel als Waffe einsetzen. Die EU-Kommission hat das Ausmaß bisher nur teilweise eingeräumt. Industriekommissar Maroš Šefčovič sprach von einer alarmierenden Lage, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einer Belastung für die Industrie. Dass das Lizenzsystem zugleich als Instrument der Informationsabschöpfung dient, bleibt unerwähnt.

Europa investiert Milliarden in Verteidigung und Energie. Deutschland plant über 500 Milliarden Euro für zusätzliche Rüstungsausgaben, die EU über 800 Milliarden im Rahmen des ReArm-Programms. Doch ohne gesicherte Rohstoffe bleiben diese Summen wirkungslos. Das Critical Raw Materials Act bietet zwar eine rechtliche Grundlage, aber keine finanziellen Sicherheiten. Von 47 geförderten Projekten beschäftigen sich nur fünf mit seltenen Erden.

Europa sucht Wege aus Chinas Rohstofffalle

Ein Vorbild liefert die US-Regierung. Sie garantiert dem Betreiber der Mountain-Pass-Mine feste Abnahmepreise und hat eine Beteiligung am Unternehmen übernommen. Dadurch bleibt die Produktion auch bei Preisschwankungen stabil.

In Europa arbeiten einzelne Länder an Alternativen. Frankreich entwickelt gemeinsam mit Japan eine Anlage zur Wiederaufbereitung seltener Erden, die bis 2026 einen Teil des Bedarfs decken soll. Der jüngste Lithiumfund in Sachsen-Anhalt oder das Per Geijer-Deposit in Nordschweden zeigen, dass auch auf europäischem Boden strategische Rohstoffe vorhanden sind. Doch ohne politische Rückendeckung bleibt der Ausbau fragmentiert.

Solange die Abhängigkeit von China besteht, landet jede technische Angabe und jede Bedarfsanalyse in Pekings Archiven. Das Lizenzsystem ist keine bürokratische Formalität. Es ist ein politisches Instrument, das Lieferungen steuert, Informationen sammelt und wirtschaftliche Macht in politische Einflussnahme verwandelt.

Lizenz-System verbindet Kontrolle und Wissen

Europa diskutiert über Mengen, Quoten und Genehmigungsfristen. Die eigentliche Bedeutung liegt in den Informationen, die durch das Verfahren abfließen. Mit jedem Antrag erfährt China, welche Firmen welche Materialien benötigen, welche Technologien sie verwenden und welche Branchen empfindlich sind.

Das Lizenz-System verbindet Kontrolle und Wissen. Es beeinflusst Preise, lenkt Lieferströme und verschafft Peking Einblick in industrielle Schlüsselbereiche. Was als Exportregelung erscheint, dient in Wahrheit der Machtsicherung. Peking kontrolliert die Rohstoffe, die Verfahren und die Daten. Damit hält es den Hebel über Europa industrielle Zukunft in der Hand.

Kommentare lesen und schreiben, hier klicken