Türkischer Basar in der Bülowstraße

–

Der U-Bahnhof als Herzstück deutsch-türkischen Lebens in Berlin

Fr 10.10.25 | 14:54 Uhr | Von Julian von Bülow

Bild: Historisches Archiv der BVG

Bild: Historisches Archiv der BVG

Der Türkische Basar zog mit seinem Tanzlokal in den 1980er Jahren Anwohnende, Touristen und Stars an. Er war fester Bestandteil im Schöneberger Kiez – bis zur Wiedervereinigung. Nun erinnert der Bezirk mit einem Fest an die Institution. Von Julian von Bülow

„Ein deutsch-türkisches Kommunikationszentrum im Herzen Berlins“: Das soll 1980 der Türkische Basar im U-Bahnhof Bülowstraße werden, so sein Gründer. „Türkischer Nippes, Souvenirs zu horrenden Preisen, kaum etwas Originelles zu finden“, hält der Sender Freies Berlin (SFB) in den Fernsehnachrichten entgegen. Wahrscheinlich würden sich der Berliner Senat und BVG schon bald überlegen müssen, ob dieser Bahnhof sinnvoller genutzt werden könne.

Die Erwartungen des Basargründers und türkischen Schauspielers Atalay Özçakir und des rbb-Vorgängers SFB gehen damals weit auseinander. Doch schnell etabliert sich der Basar – das Versprechen von „türkischer Kultur und Gastlichkeit für Berlin“ wird Wirklichkeit, wie es in Özçakirs Einladung zur Eröffnung im September 1980 angepriesen wird. In etwas mehr als zehn Jahren wird der Basar zu einem Fixpunkt der deutsch-türkischen Community.

Einblick in die Passage des Türkischen Basars | Bild: Historisches Archiv der BVG

Einblick in die Passage des Türkischen Basars | Bild: Historisches Archiv der BVG

Händler aus Ankara bauen Geschäfte in Berlin auf

Bis 1991 existiert der Türkische Basar auf den U-Bahngleisen des Bahnhofs Bülowstraße und strahlt weit über Schöneberg und Berlin hinaus. Musikstars aus der Türkei und Deutschland kommen hierher, um für den Kiez und seine Besucher:innen zu singen und zu spielen. Ein Grund für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg, mit einem Musikfest an diesem Wochenende [berlin.de] auf die historische Bedeutung des Basars aufmerksam zu machen.

info

Veranstaltungshinweis

Samstag, 11.10.2025: Musikfest „Gazino und Türkischer Basar“, 13 bis 21 Uhr, Steinmetzstraße, 10783 Berlin

Dienstag, 14.10.2025: Filmabend „Liebe, D-Mark und Tod – Aşk, Mark ve Ölüm“ von Cem Kaya, 19 Uhr, Huzur, Bülowstraße 94, 10783 Berlin. Eintritt frei.

Der besteht zur Eröffnung im Hochbahnhof an der Bülowstraße Ecke Potsdamer Straße aus 35 Geschäften. Sie werden betrieben von Händler:innen aus Ankara und Istanbul, die Özçakir überzeugen konnte, in Berlin Läden zu eröffnen. Über die Jahre können Besucher:innen in den Glaskästenläden Lederwaren, Schmuck, Hochzeitskleider, Fernseher und Küchengeräte, Töpfe, Tee- und Kaffeekannen sowie Teppiche kaufen und dabei unter aufgestellten Palmen spazieren. Jugendliche können sich die Zeit an Automaten in der Spielothek oder beim Billard vertreiben, für das leibliche Wohl sorgen ein Restaurant und ein Imbiss. Und wen dennoch Heimweh plagt, kann im Reisebüro Flüge von Tegel in die Türkei buchen.

Durch den Mauerbau 1961 konnten viele Menschen aus dem Ostteil der Stadt nicht mehr in West-Berlin arbeiten gehen – Arbeitskräfte wurden gesucht, wie auch in der gesamten Bundesrepublik. „1960 standen in der Bundesrepublik 150.000 Arbeitssuchenden rund 650.000 offene Stellen gegenüber“, berichtet die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB).

1955 schloss die BRD das erste Anwerbeabkommen für „Gastarbeiter:innen“ mit Italien ab. Spanien und Griechenland folgten 1960, die Türkei 1963. Wegen durchwachsenen Chancen im Heimatland machten sich laut BPB bis 1973 etwa 870.000 Türkei:innen auf den Weg in die Bundesrepublik, in der Hoffnung, sich ein besseres Leben aufzubauen.

1978 wird eine Straßenbahn auf die U-Bahngleise gehoben |

1978 wird eine Straßenbahn auf die U-Bahngleise gehoben |

1975-1990: Kein Zuzug für Ausländer in Berliner Bezirken

Doch die Ölkrise 1973 führt zur wirtschaftlichen Stagnation in der BRD, unter Bundeskanzler Willy Brandt verhängt das Land einen Anwerbestopp. Bis dahin kamen rund 50.000 „Gastarbeiter:innen“ nach West-Berlin, vor allem aus der Türkei und Jugoslawien, heißt es in der Dauerausstellung des Museums Friedrichshain-Kreuzberg [fhxb-museum.de]. So nutzen nach 1973 viele Menschen die Möglichkeit der Familienzusammenführung, um ihre Liebsten nach Berlin zu holen. Doch darauf ist West-Berlin nicht vorbereitet, der Senat sieht „einen drohenden Zusammenbruch der Infrastruktur“, zitiert das Museum die Stadtverwaltung. Sie verhängt deshalb von 1975 bis 1990 eine Ausländer-Zuzugsperre für Kreuzberg, Wedding und Tiergarten. Das bekommen die Zugezogenen per Stempel in der Aufenthaltserlaubnis vermerkt.

Unter diesen Bedingungen reift die Möglichkeit für den Türkischen Basar in der Bülowstraße. Denn 1972 stellt die BVG den Verkehr auf einem Teil der U2 ein – ein Großteil der Strecke liegt in der DDR, das Fahrgastaufkommen nimmt ab. Vom Wittenbergplatz bis zum Gleisdreieck fahren auch U1 und U3, also werden die Bahnhöfe Nollendorfplatz und Bülowstraße nicht mehr angefahren. Der erstere wird zum Flohmarkt umgewandelt, mit der „Nolle“ etabliert sich auch ein Lokal, in dem Jazzkonzerte stattfinden. In der Bülowstraße zieht man nach: erst mit dem „Berliner Jahrmarkt“, darauf folgt das „U-Tropia“. Im Juli 1978 wird eine Straßenbahn auf die Gleise gesetzt, um das Pendeln zwischen beiden Stationen zu ermöglichen.

Mit Militärkapelle über den Ku’damm

Im Jahr 1978 schließt das „U-Tropia“ und Unternehmer Özçakir nutzt seine Chance: Auch in Schöneberg haben sich viele Menschen aus der Türkei niedergelassen, an ihre Bedürfnisse angepasst baut er nun den Bahnhof von 1902 zum Basar um.

Dessen Eröffnung beginnt pompös: Eine türkische Militärkapelle in voller Montur zog vom Ku’damm zur U-Bahnhof Bülowstraße, erzählt der 2016 verstorbene Gründer Özçakir dem rbb ein Jahr vor seinem Tod. Unter anderem mit Trompeten, blauen und roten Gewändern sowie Kopfschmuck ziehen die Musiker in den Basar ein, wie dem skeptischen SFB-Fernsehbeitrag zu entnehmen ist. Dass für die Geschäfte allerdings eine Miete von monatlich 4.000 D-Mark fällig sei, lässt den Fernsehreporter daran zweifeln: „Dass der Basar als deutsch-türkisches Kommunikationszentrum bezeichnet wird, scheint angesichts solcher Luxusboutiquen wenig glaubhaft“. Doch er sollte sich irren.

Die Parade zieht am Eröffnungstag in den Türkischen Basar ein |

Die Parade zieht am Eröffnungstag in den Türkischen Basar ein |

Besondere Bedeutung im Basar haben die Video- und Kassettenläden sowie das „Gazino“, ein Musik- und Tanzlokal. Das wird deutlich in dem Berlinale-prämierten Film „Liebe, D-Mark, Tod“ (2022) von Mehmet Akif Bükükatalay und Cem Kaya, der sich auch dem Türkischen Basar widmet.

„Die Musik war für die Menschen, die damals hierhergekommen sind, ein Stück Heimat“, erzählt Kaya dem rbb zur Premiere 2022. In Deutschland hätten die Türken ihre eigene Kultur überhaupt nicht vorgefunden. Stattdessen, das wird im Film deutlich, schuften die „Gastarbeiter:innen“ zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen als ihre deutschen Kolleg:innen. Sie werden diskriminiert und beleidigt, ob als Erwachsene am Arbeitsplatz oder als Kinder in der Schule.

Anfang der 1980er circa 130.000 Türken in Berlin

„Aber die Songs haben geholfen, das hier vielleicht auszuhalten. Sie hatten die Sprache nicht. Wir können jetzt alle Deutsch. Aber damals, als sie herkamen, konnten sie sich nicht ausdrücken“, sagt Kaya. Er glaubt, die Funktion der ersten Sänger:innen war der Ausdruck, die Stimme der hier arbeitenden Migrant:innen. Hörbar wird das in einer SFB-Doku, als ein Fernsehteam im „Gazino“ dreht. Dort tritt an jenem Abend 1983 der Sänger Şadan Adanalı auf und singt – wohlgemerkt auf türkisch:

Sänger Şadan Adanalı im Türkischen Basar

Doch traurige Abende gibt es im „Gazino“ vermutlich eher selten. Das Lokal ist bekannt für Auftritte bekannter türkischer und deutsch-türkischer Musiker:innen, denn „mit seinen 130.000 Türken ist Berlin als größte türkische Stadt im Ausland auch ein interessanter Gastspielort“, heißt es aus dem Off der SFB-Doku. Diese Konzerte wurden teils auch gefilmt und auf Kassetten verkauft.

Bülent Ersoy ist hier etwa aufgetreten. Und der Musiker Neşet Ertaş hatte hier von 1980 bis 1985 ein Musikgeschäft, in dem Instrumente, Musikkassetten und Schallplatten verkauft wurden. Darauf weist seit 2024 eine Gedenktafel am Bahnhof hin.

Die Gedenktafel für Neşet Ertaş am U-Bahnhof Bülowstraße |

Die Gedenktafel für Neşet Ertaş am U-Bahnhof Bülowstraße |

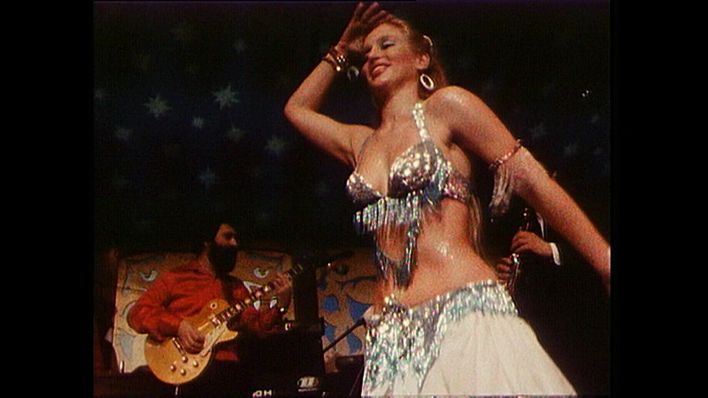

Auch die Idee des „deutsch-türkischen Kommunikationszentrums“ von Basargründer Atalay Özçakir scheint aufzugehen – zumindest an jenem Abend, als das Fernsehteam im „Gazino“ ist. Die Tanzstudentin Beate Zeidler bietet orientalischen Tanz dar, dazu heißt es vom Sprecher der SFB-Doku, „jetzt haben europäische und amerikanische Frauen den orientalischen Bauchtanz für sich entdeckt, in allen Großstädten werden Kurse angeboten.“ Und unter den Gästen sind bei Weitem nicht nur Menschen mit türkischen Wurzeln.

Für die Tänzerinnen im „Gazino“ scheint sich der Abend zu lohnen: 20-, 50- und 100-Markscheine werden von Männern und Frauen in BH und Höschen gesteckt. Doch die Scheine mögen trügen: Der „orientalische Tanz“ sei als gefühlsstarkes gemeinsames Erlebnis von Frauen entstanden und gehöre zu allen Familienfesten, heißt es in der Doku. Und wer hier zu den Stammgästen zähle, sei meist Geschäftsmann oder Handwerksmeister, so der Sprecher. Auch Beschneidungsfeste oder Hochzeiten werden hier gefeiert. „Die meisten wollen in der Fremde bleiben, sie sparen nicht mehr für eine Rückkehr, sondern sorgen für eine Berliner Zukunft.“

Das „Gazino“ war weit über Berlin hinaus für seine Musikauftritte bekannt |

Das „Gazino“ war weit über Berlin hinaus für seine Musikauftritte bekannt |

Diese Berliner Zukunft sind etwa die Kinder. Eines davon ist Ayşe, die seit sie 14 Jahre alt ist, regelmäßig Videokassetten ausgeliehen hat. „Jeden Tag waren wir da, denn jeden Tag gab es andere Filme.“ Von ihren Eltern hat sie Geld bekommen, damit sie sich abends gemeinsam einen Film anschauen können. Denn speziell für die türkische Community lief im Deutschen Fernsehen nur „Brief aus der Türkei“ im ZDF und das auch nur alle paar Wochen. Anlässlich des Gedenkens an den Türkischen Basar hat das Museum Schöneberg die inzwischen 60-jährige Ayşe interviewt.

Auch für Nurten Hirik, Jahrgang 1973, gehörte der Türkische Basar zum Alltag. Heute ist sie Frauenbeirätin des Bezirks und hilft Eltern mit Migrationshintergrund im Schöneberger Norden. Damals war sie Schülerin, wohnte in der Bülowstraße, nahe dem Basar. „Da habe ich jeden Tag nach der Schule Brot geholt, wir haben uns Musikkassetten gekauft oder Filme ausgeborgt“, sagt sie rbb|24. „Die Leute haben sich dort zusammengesetzt, über alles geredet: Etwa wo sie arbeiten, wo sie Arbeit finden, wo sie halal einkaufen können – ein Ort der Gemeinsamkeit“.

Der Bahnhof mit Infotafel heute. Dem Basar ist darauf ein Satz und ein Bild gewidmet |

Der Bahnhof mit Infotafel heute. Dem Basar ist darauf ein Satz und ein Bild gewidmet |

Deutsche Wiedervereinigung und U2 bedeutet das Ende des Basars

Doch die Berliner Zukunft waren nicht nur die Kinder der Stadt. Die Zukunft, das war auch 1989 der Mauerfall, die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 und die Wiedervereinigung der U2 im Jahr 1993. Es ist das Ende des Basars. In jenem Jahr wird an vielen U2-Stationen mit Veranstaltungen gefeiert, vom Wittenbergplatz bis nach Pankow. An der Bülowstraße gibt es laut der Zeitung „taz“ damals „‚Erinnerungen an den türkischen Basar‘. Ein türkisches Fest mit orientalischen Spezialitäten und Folklore“.

Daran schließt der Bezirk an diesem Samstag also an: Das Musikfest solle an die Kultur der „Gastarbeiter:innen“ erinnern und deren Lebensleistung würdigen, heißt es auf der Bezirkswebseite [berlin.de]. Es scheint eine späte Genugtuung, denn die BRD sah türkische Mitbürger:innen lange nicht auf Augenhöhe an. „Sie waren einfach wie Tiere, die arbeiten sollten“, sagt Nurten Hirik dem rbb. „Es ist für mich total schön, dass unsere Eltern hier angekommen sind, hier gelebt haben und dann einen Ort gefunden haben, wo sie dieses Zusammenhalten hatten.“

Beitrag von Julian von Bülow