Rückschlag in Deutschland –

Berlin wird die nächste Konjunkturkatastrophe vermeiden

Die wirtschaftliche Erholung stockt derzeit. Doch so düster, wie einige Pessimisten fürchten, ist es nicht. Die deutsche Politik muss jetzt jede weitere Belastung der Bürger vermeiden.

Publiziert heute um 16:35 Uhr

Publiziert heute um 16:35 Uhr

In Deutschland gab es in vielen Autofabriken im August Werkferien zur Umstellung der Produktion.

Bild: Gerald Haenel Laif/Keystone

- Deutschlands Industrieproduktion sank im August auch wegen geplanter Werkferien deutlich.

- Die Investitionsgüterbestellungen zeigten mit 2,7% Wachstum erste Erholungszeichen.

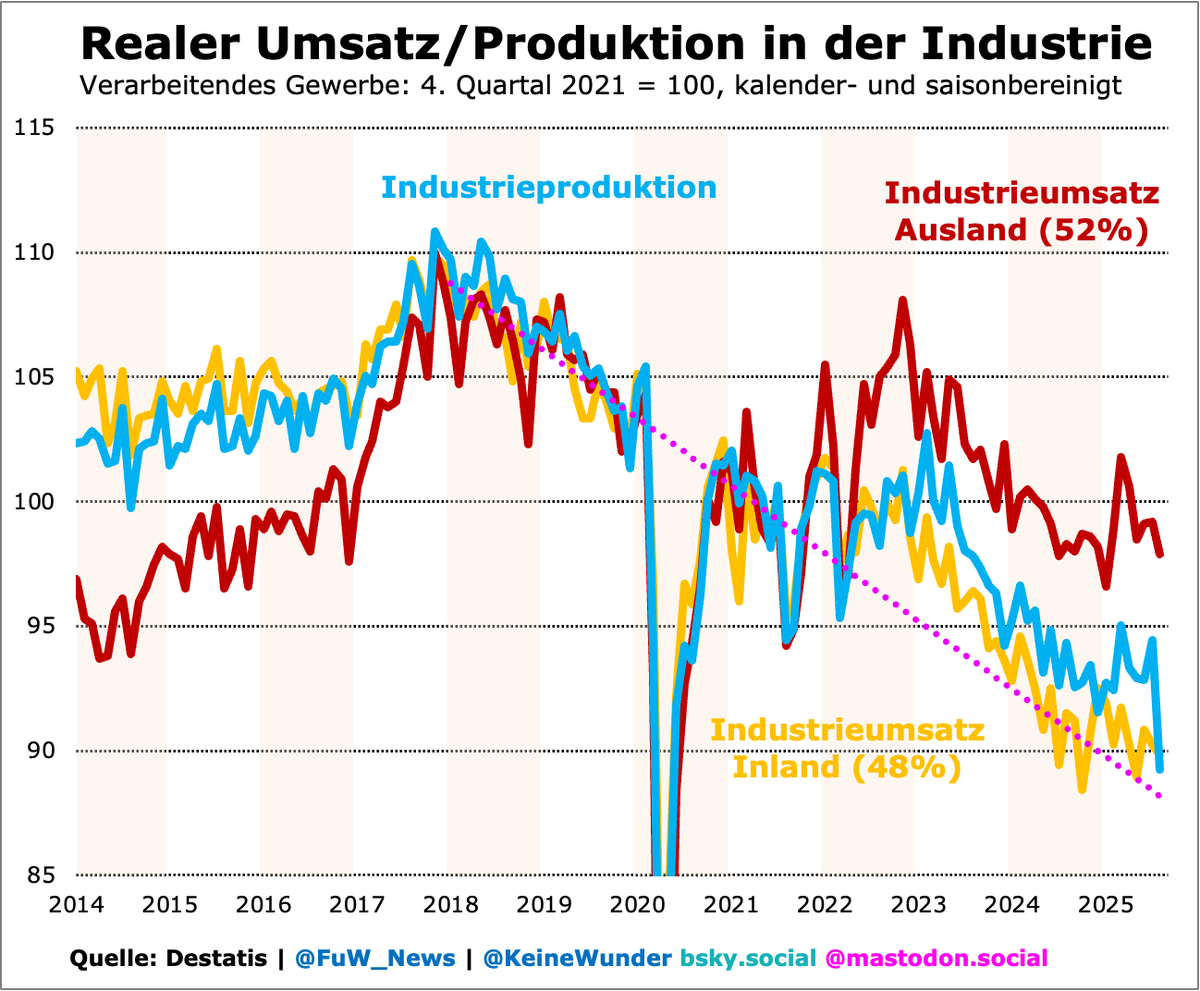

- Der inländische Industrieumsatz sank zuletzt stärker als die Exportgeschäfte im Vergleich zu den Vorjahren.

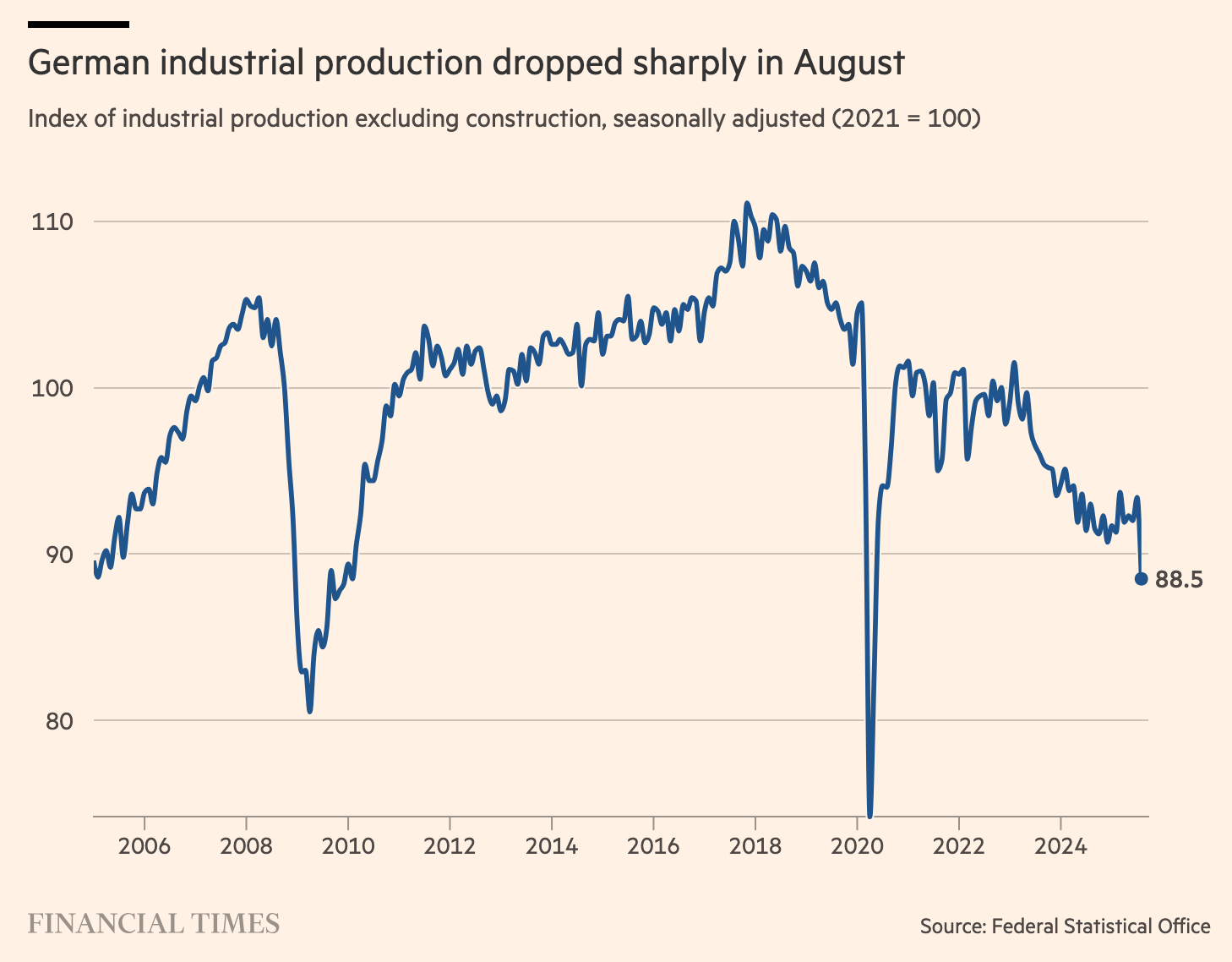

Die jüngsten Konjunkturmeldungen aus Deutschland haben viele Beobachter schockiert. «Katastrophe» war wahrscheinlich das häufigste Wort, mit dem Kommentatoren, vor allem in den sozialen Medien, auf die Nachrichten vom Produktionseinbruch in der Industrie im August reagierten. Eine der am häufigsten geteilten Grafiken, die diese düsteren Meinungen untermauern sollte, stammte aus der «Financial Times».

Doch wie immer lohnt sich ein genauerer Blick auf die wirtschaftliche Lage in der Industrie. So düster, wie einige Beobachter fürchten, ist sie gar nicht – auch wenn Deutschland einen Rückschlag in die Stagnation in diesem Jahr wohl kaum noch vermeiden kann. Dies ist zum Teil auch hausgemacht, worauf die regierende Partei noch reagieren könnte.

Die Arbeitsmarktdaten haben seit dem Frühjahr gezeigt, dass die steigende Nachfrage der Privathaushalte keine Basis für einen bevorstehenden Aufschwung bieten wird. Auch wenn die akute Rezession seit Sommer 2024 vorbei ist, zeigt sich nun, dass die Deutschen noch Geduld brauchen, bis eine Erholung einsetzt.

Ein schwacher Jobaufbau resultiert in der Regel daraus, dass Unternehmen zu wenig in Maschinen, Geräte oder Gebäude investieren – sei es, um die Kapazitäten auszubauen oder zu erneuern. Dies kann nach einer Rezession oft eine Reaktion auf die letztlich zu geringe Konsumnachfrage am Markt sein.

Eine Erholung kann es also nur geben, wenn die Investitions- oder Kapitalnachfrage einerseits und die Konsumnachfrage andererseits, vermittelt über den Arbeitsmarkt, in einer Aufwärtsspirale zusammenkommen. Dies wäre in diesem Jahr zu erwarten gewesen, nachdem das Bruttoinlandprodukt von Sommer bis März bereits um 0,5% gewachsen war.

Die schlechte Nachricht, die sich in den aktuellen Industriedaten zeigt, ist zugleich eine gute. Neben vorübergehenden Belastungen gab es drei wesentliche Gründe, warum die Industrie ihre Produktion im Vergleich zum Vormonat verringert hat: um 4,3% im produzierenden Gewerbe und ohne Energie und Bau sogar um 5,6% in der Industrie (verarbeitendes Gewerbe).

Zu den Sondereffekten gehörte, dass die Autobauer im August die Gelegenheit des Zollstreits für Werkferien nutzten, um ihre Fertigung umzustellen. Dies allein hat zu einem Einbruch der Autoproduktion um 18,5% geführt und wurde im September grösstenteils ausgeglichen. Wie es derzeit aussieht, klingen die drei wesentlichen Ursachen des Konjunkturrückschlags gerade ab. Dazu zählen:

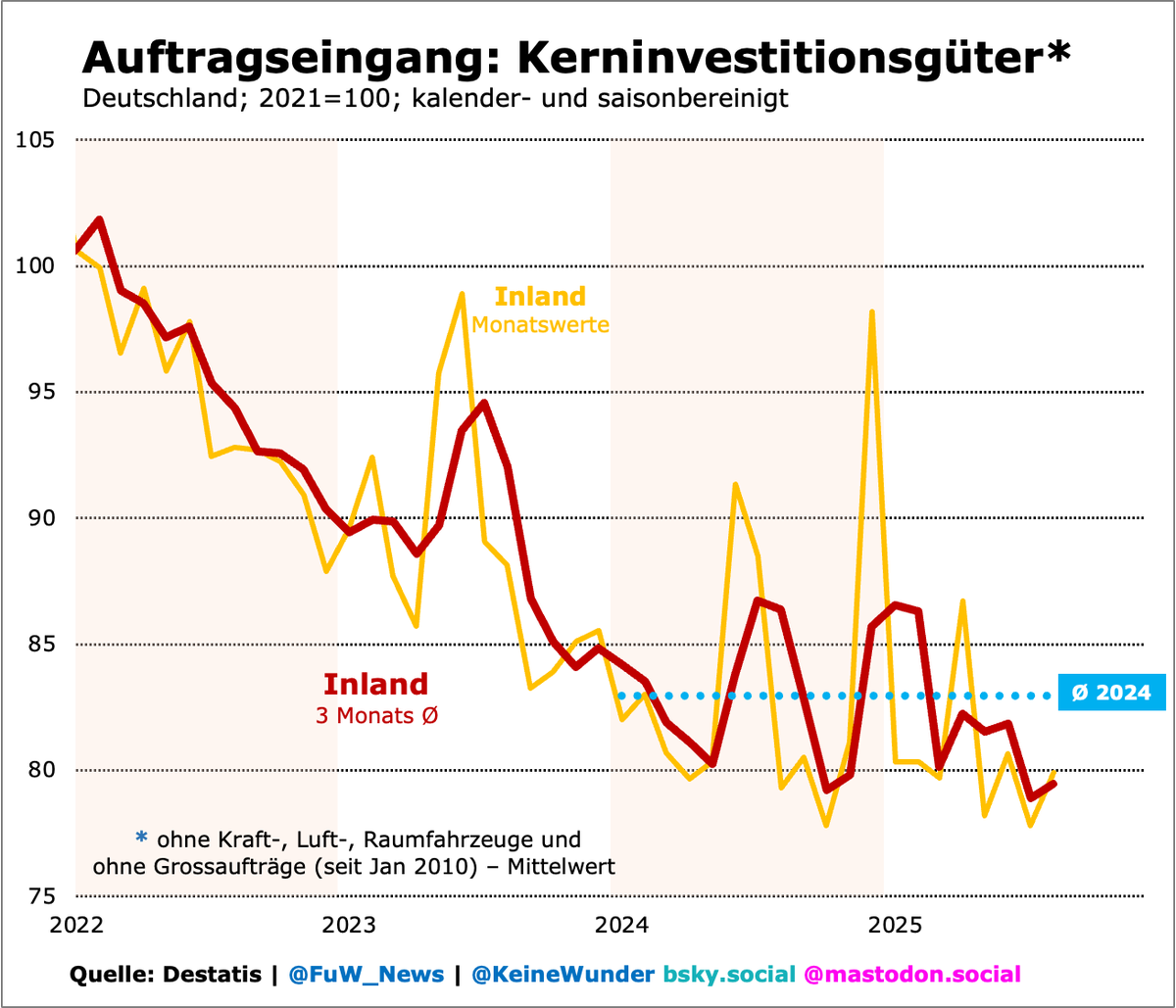

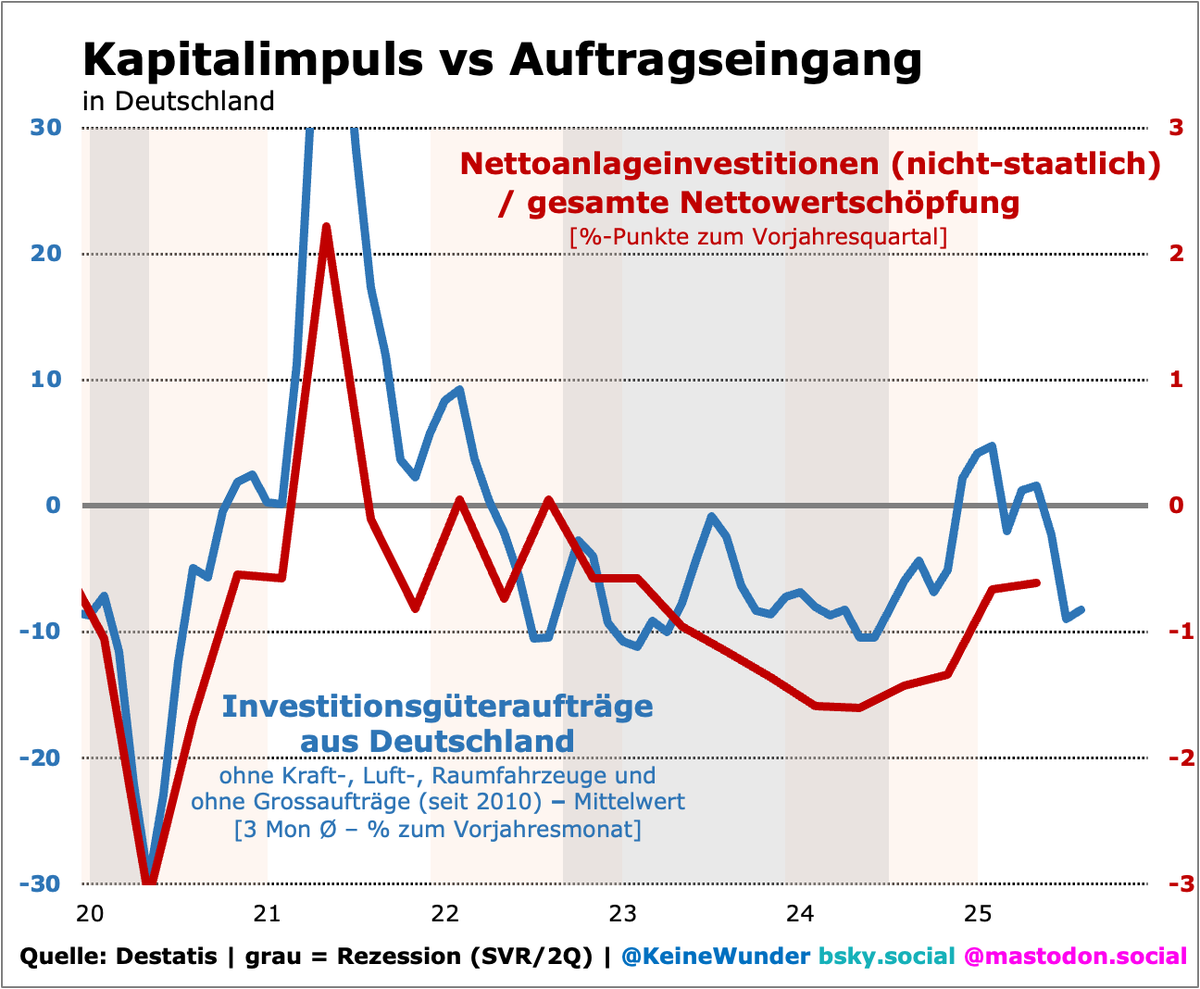

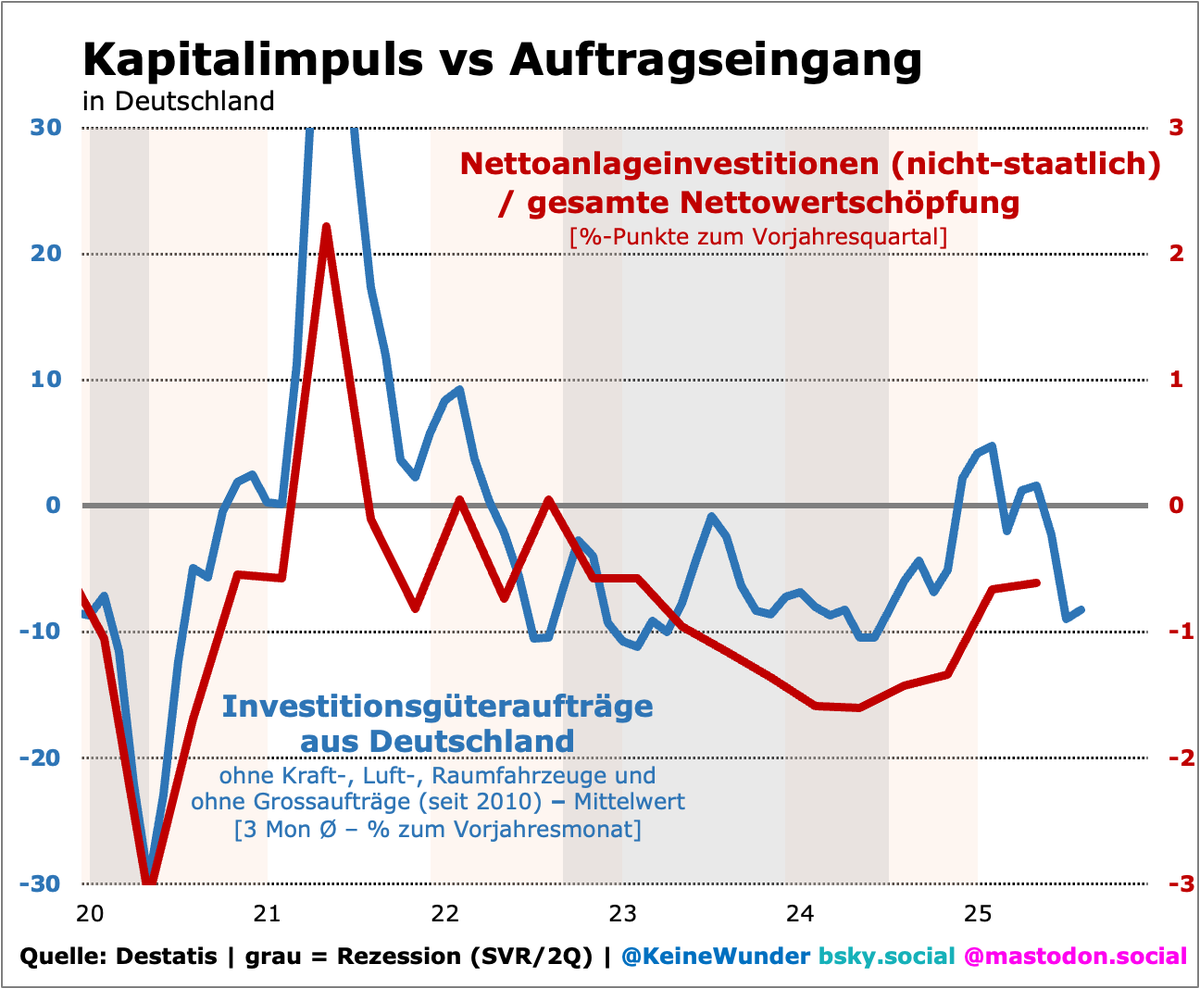

Entscheidend für den Jobaufbau und damit die Konjunktur ist also die Kapitalnachfrage der Unternehmen in Deutschland. Tatsächlich gab es im August erste Anzeichen dafür, dass die drei wesentlichen Ursachen des Rückschlags bereits abklingen. So stiegen die Investitionsgüterbestellungen im Kern um 2,7%. Das ist zwar noch kein Grund zur Euphorie, aber es ist auch keine Katastrophe: immerhin ein erster Schritt, um zumindest den Durchschnitt des Jahres 2024 zu erreichen (vgl. Grafik).

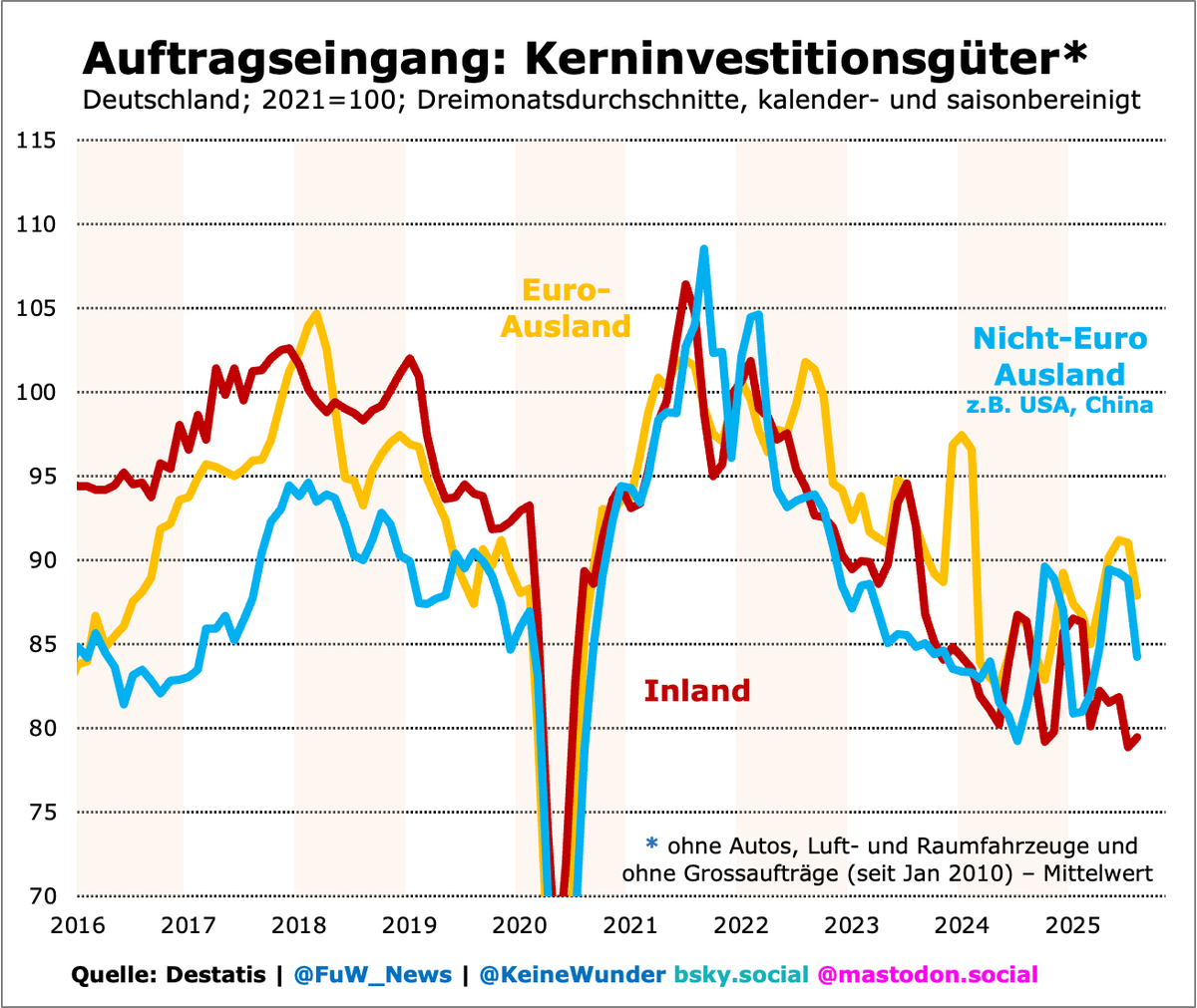

Wie der Auftragseingang für Kapitalgüter zeigt, gehen die Bestellungen vor allem aus den USA derzeit zurück, was nach den Vorzieheffekten kaum verwundert. Zwar ist auch die Nachfrage aus dem Euroraum betroffen, jedoch weit weniger stark als von ausserhalb des Währungsraums. Zudem dürfte sie im Vergleich zur heimischen Kapitalnachfrage immer noch die Konjunktur stützen (vgl. Grafik).

Schon länger ist erkennbar, dass die Produktionsdaten mittlerweile oft die Aktivitäten in der Industrie unterzeichnen. Dies liegt daran, dass die Produktion die gefertigten Mengen misst, also Tonnen von Stahl oder die Anzahl Autos. Der Umsatz hingegen misst auch andere wertschöpfende Tätigkeiten wie Dienstleistungen, die in ein Produkt eingehen (vgl. Grafik).

Entscheidend für die Volkswirtschaft ist jedoch die Wertschöpfung, also die Summe aus Bruttolöhnen und operativen Vorsteuergewinnen, nicht die reinen Produktionsmengen. Und die Wertschöpfung basiert nun einmal auf dem Umsatz, und der zeigt im August einen weit geringeren Rückgang als die Produktion. Letztere dürfte daher noch revidiert werden.

Der reale Umsatz zeigt auch, wo derzeit der grössere Schwachpunkt in der deutschen Wirtschaft liegt: im Inland. Während die Unternehmen im August 3,4% weniger ins Ausland verkauften als im Durchschnitt der Jahre 2021 und 2022, waren es im Inland –9,4%. Dies deutet darauf hin, dass die Unternehmen eher unter Nachfrageproblemen leiden als unter schwindender Wettbewerbsfähigkeit.

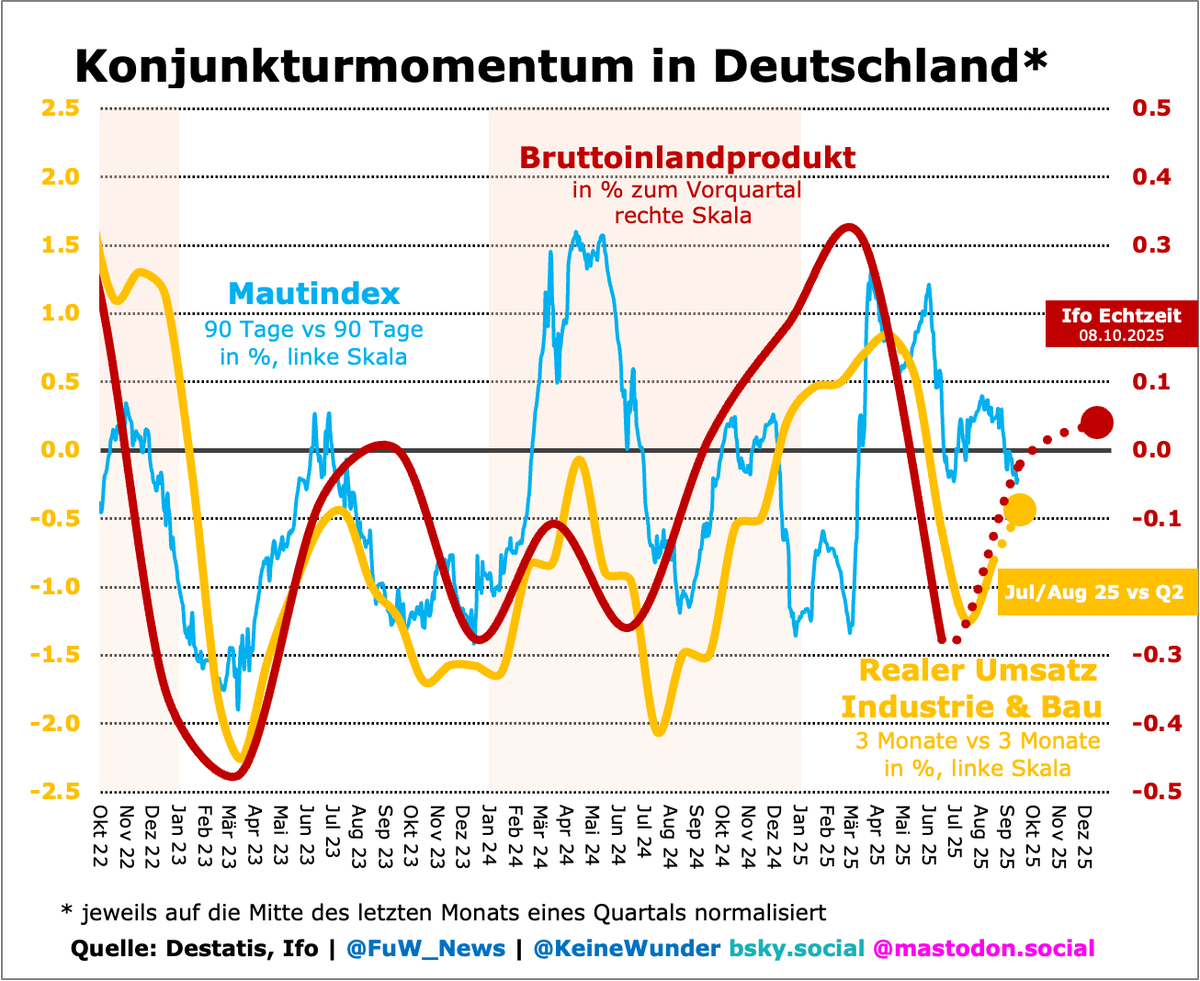

Obwohl die Lage derzeit nicht katastrophal erscheint, ist ein Rückschlag dennoch spürbar. Die Folge ist, dass die Echtzeitschätzungen, zum Beispiel des Ifo-Instituts, für das dritte und das vierte Quartal derzeit bei null liegen (vgl. Grafik oben). Vor wenigen Tagen hatten führende Institute noch jeweils ein Plus von 0,2% vorhergesagt.

Der Einbruch der Kapitalnachfrage hat sich also bereits lange vor dem August ereignet, wie ein Blick auch auf die Jahresraten zeigt (vgl. Grafik oben). Ermutigend ist jedoch, dass sich der Rückgang auf Jahressicht mittlerweile verlangsamt. Dies könnte bedeuten, dass sich die Bestellungen für Investitionsgüter auch schneller erholen könnten – falls es wirklich einen Investitionsstau wegen der besseren Abschreibungsbedingungen gab.

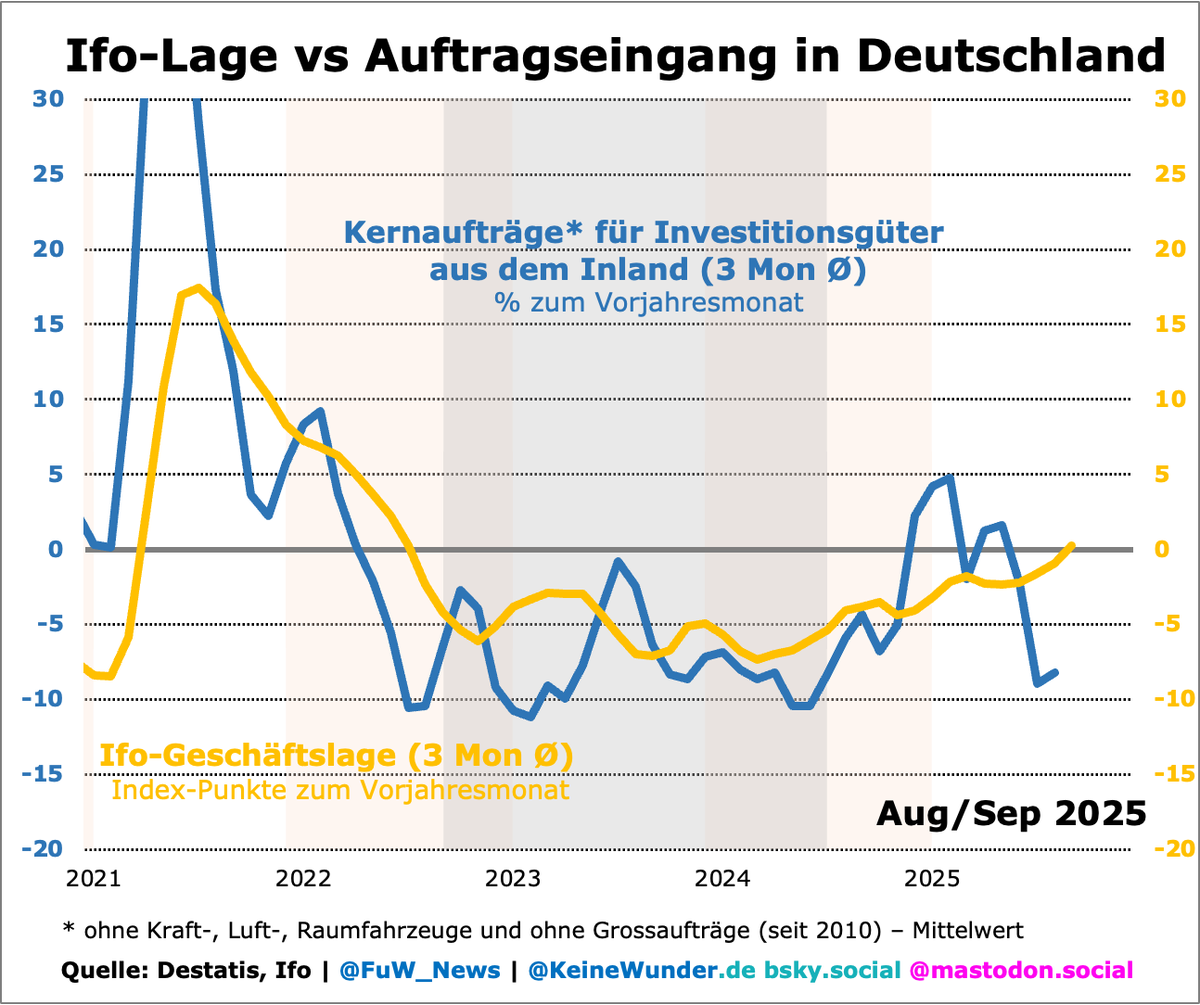

Zumindest deuten die Ifo-Umfragen darauf hin, dass die Manager in den Unternehmen ihre Geschäftslage besser einschätzen, als ihre tatsächliche Investitionsnachfrage es vermuten lässt. Dies spricht dafür, dass die Bestellungen bald der verbesserten Geschäftslage folgen könnten (vgl. Grafik). Dann könnten auch die privaten Investitionen bald schneller als die Einkommen wachsen, was typisch für einen Aufschwung wäre: eine steigende Investitionsquote.

Wichtig ist nur, dass die Politik jetzt jede weitere Belastung der Privathaushalte vermeidet. Wie das Jahr 2024 gezeigt hat, führt bereits ein realer Einkommenszuwachs auch dazu, dass die Wähler weniger zu rechtsextremen oder populistischen Parteien neigen.

Damit aus der Stagnation des Jahres 2025 kein Rückfall in die Rezession (Double Dip) wird, sollte ein Punkt ganz oben auf der Agenda der Koalition stehen: den krisenbedingten Beitragsschock seit 2022 komplett rückgängig zu machen. Schliesslich ist die Binnennachfrage derzeit die grösste konjunkturelle Baustelle des Landes.

André Kühnlenz ist Redaktor im Märkteteam, er schreibt über Anleihenmärkte, Notenbanken und andere Makrofinanzthemen.Mehr Infos@KeineWunder

Fehler gefunden?Jetzt melden.

0 Kommentare