Die Künstlerin war abwesend, muss man in Anlehnung an die Performance im New Yorker MoMA sagen, die Marina Abramović zu dem Popstar der Kunst machte, der sie heute ist: 2010 saß sie dort 75 Tage von früh bis spät an einem Tisch und sah 1500 Menschen in die Augen, die sich ihr gegenüber setzten. Stumm und ernst. Für viele ob der auratischen Unmittelbarkeits-Erwartung ein aufrüttelndes Erlebnis, wie man staunend beobachten konnte. „The Artist ist present“ hieß diese Dauerperformance, typisch für das damals schon jahrzehntelange Schaffen der serbischen Künstlerin.

Bei der Eröffnung ihrer ersten großen Retrospektive in Wien, einst geplant im BA Kunstforum, nach dessen Schließung jetzt im Exil in der Albertina Modern, war Marina Abramović allerdings leider „not present“. Nicht einmal die mittlerweile zu einer Art spirituellem Guru für Celebrities wie Lady Gaga aufgestiegene Performance-Ikone kann sich zweiteilen. Aber das kommt wohl noch.

Jedenfalls weilt Abramović derzeit in Manchester, wo sie ihr bislang „ehrgeizigstes“ Projekt zur Uraufführung bringt: „Balcan Erotic Epic“, eine Stationen-Performance, die in 13 Szenen Ritualen nachspürt, mit denen man sich am Balkan traditionell und körperbetont mit der Natur verband, etwa die Röcke lüpfte, um das schlechte Wetter abzuschrecken, liest man.

Diese noch in Barcelona, Berlin, New York und Hong Kong wiederholte „Erotische Balkan Erzählung“ sei eine Rückkehr zu ihren Wurzeln, schwärmte Abramović. Das scheint sie, die nächstes Jahr 80 wird, zunehmend zu beschäftigen. Denn auch nach Wien reichen diese Wurzeln – zum Wiener Aktionismus und zu Ursula Krinzinger, der sie seit 1974 unterstützenden Galeristin.

Hier kommt man ihr auf die Spur

Durch diese lokalen Verbindungen bekommt die Ausstellung in Wien eine spezielle kunsthistorische Bedeutung. Denn neu ist diese Abramović-„Show“ keineswegs, sie tourt seit 2023 durch Europa, war schon in London, Amsterdam und Zürich. In Wien aber, betreut von BA-Kunstforum-Kuratorin Bettina M. Busse, kommt man Abramovićs – hier passt tatsächlich das Wort – ikonischem Frühwerk weniger auf die Schliche als auf die Spur. Gleich am Beginn der Ausstellung verharrt man vor der Dokumentation der Performance „Rhythm 0“, 1974 im Studio Morra in Neapel umgesetzt. Noch heute erschüttert das hier erprobte Experiment in seiner Grausamkeit.

Abramović stellte sich damals jedenfalls für sechs Stunden dem Publikum zur Verfügung, lieferte sich seinen Handlungen aus. Auf einem Tisch sind die „Requisiten“ ausgelegt, die dafür zur Verfügung standen: Messer, Scheren, Ketten, aber auch eine Rose, Trauben, Honig, Wein, Würfelzucker, Bandagen. Man spürt: Hermann Nitsch lässt grüßen, das ist eindeutig Teil seines dionysisch-abgründigen Vokabulars, und Morra war nicht zufällig auch einer seiner frühesten Förderer.

Abramović hatte Nitsch und andere Wiener Aktionisten tatsächlich schon 1973 bei ihrer ersten Reise hinaus aus Jugoslawien zu einem Festival in Edinburgh kennengelernt. 1975 nahm Krinzinger sie mit nach Prinzendorf, wo sie sogar als Akteurin mitwirkte. Die Welt der radikalen Performance-Kunst war eine kleine.

Auch Yoko Ono muss Abramović bekannt gewesen sein: Bei deren „Cut Piece“ (ab 1964) durfte das Publikum mit einer Schere ihre Kleidung bearbeiten. Das war pionierhaft. Abramović als Pionierin zu bezeichnen, täte ihr also unrecht. Sie schaffte aber etwas, das in der Kunstgeschichte fast mehr zählt: Sie verhalf einer Gattung zu Sichtbarkeit und institutioneller Anerkennung.

Eine andere legendäre Performance: Marina Abramović putzte während des Jugoslawien-Kriegs bei der Biennale Venedig 1997 die Knochen – und sang dazu Volkslieder. „Balkan Baroque“ dauerte vier Tage lang. Courtesy of the Marina Abramović Archives / Bildrecht, Wien 2025

Wie sie das schaffte? Eben durch eine Symbiose aus feministischer Körperkunst (Yoko Ono, Valie Export), Wiener Aktionismus und US-Konzeptkunst (lange Dauer), die sie in international lesbare, ästhetisch herausragende Bilder verwandelte. Unterlegt mit dem nötigen persönlichen Drama, der Coming of Age-Geschichte einer Künstlerin, die sich erst von den kommunistischen Helden-Eltern in Tito-Jugoslawien emanzipiert, zur Liebe und Kollaboration mit dem niederländischen Künstler Ulay findet, sich nach der Trennung als Superstar neu definiert und zuletzt, auch das, die Selbsterkenntnis sucht, die sie im Spirituellen, teils Natur-Esoterischen findet.

Die Performance geriet außer Kontrolle

Erst aber geriet 1974 der „Rhythm 0“ in Neapel außer Kontrolle: Nach anfänglich nur schüchternen Eingriffen begannen die Leute Abramovic auszuziehen, sie zu verletzen – und schließlich legte ein Mann der bereits Tränenüberströmten die zuvor von ihm geladene Pistole, die er vom Tisch nahm, in die eigene Hand und führte diese zu ihrem Hals. Ende. Hatte ihr zuvor auch schon jemand mit einem Stift auf die Stirne geschrieben.

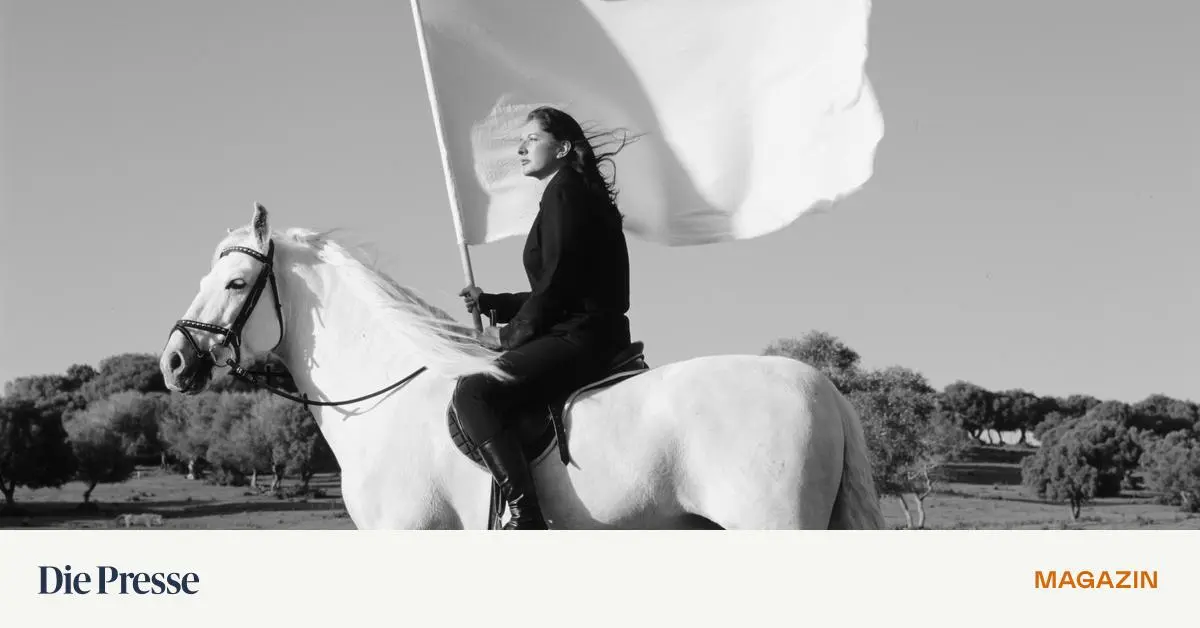

Vier historische Performances werden in der Ausstellung mit Akteurinnen wiederholt: Hier ein Foto mit der Originalbesetzung Ulay und Abramović 1977. Marina Abramović Archives / Bildrecht

Auf großen Projektionen, durch die man wandern kann, begegnet man Abramovics anderen berühmten Perfomances, viele mit Ulay: wo sich beide gegenseitig bis zur Ohnmacht in den Mund atmen – es sieht aus wie ein intensiver Kuss. Wo sie sich gegenseitig watschen. Wo sie den Bogen spannt und er den Pfeil darin hält, gerichtet auf ihr Herz.

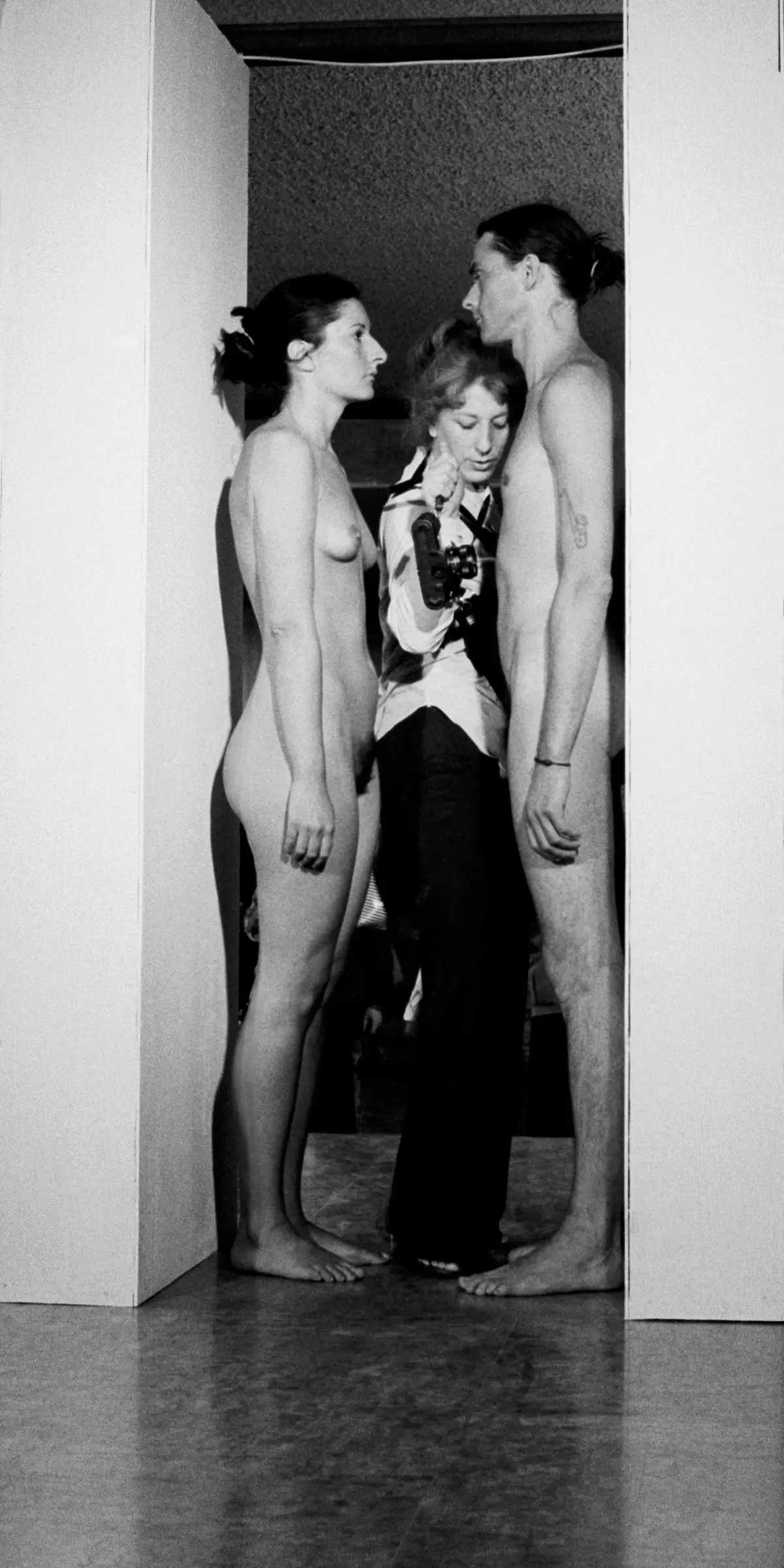

Vier dieser historischer Performances werden in der Ausstellung von eigens nach der Abramovic-Methode geschulten Akteurinnen nachgestellt. Das ist lange erprobt und funktioniert erstaunlich gut. Wenn man etwa mit seinem Distanzbedürfnis konfrontiert wird und sich überlegt, ob man sich wirklich durch zwei nackten Leibern im Türrahmen durchschlängeln möchte, um in den nächsten Raum zu gelangen. Im Original übrigens war der Abstand zwischen den zwei Torwächtern – damals Abramović und Ulay – noch um die wesentlichen Zentimeter knapper.

Bügeln mit spiritueller Verbindung

Eros und Thanatos, Nacktheit und Schmerz, die Verletzung – das kann Abramovic. Die „Heilung“ all dessen, der sie sich im späteren Werk zuwandte, ist um einiges schwieriger. Da scheinen dann die Gefühle weniger universell zu sein. Unter einer Kuppel aus Amethyst und in klobigen Kristall-Schlapfen steckend fühlt nun einmal nicht jeder dasselbe. Manche vielleicht überhaupt nichts.

Was rettet, ist ihr Humor: Mit einer langgezogenen roten Energie-Spitzmütze am Haupt, die sie mit dem Universum verbindet, lässt sich gut die Augen schließen. Aber auch, wie ein Foto zeigt, sehr gut bügeln.

Zur Ausstellung

Bis 1. März, täglich 10-18 Uhr, Albertina Modern, Karlsplatz. www.albertina.at